この記事のまとめ

- 職場での孤立は誰でも経験する可能性がある

- 職場での孤立を感じた際は自身で原因の追求と改善ができる可能性がある

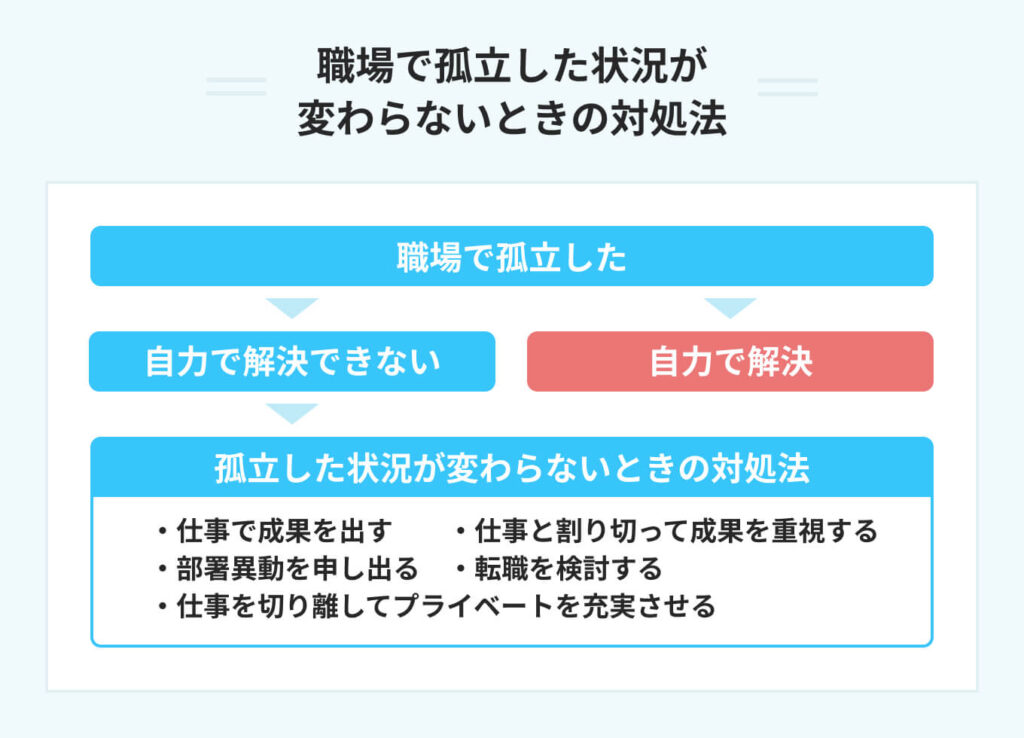

- どれだけ行動しても現状が変わらないときは5つの対処法を参考にしよう

就活を乗り越えて入社したものの「職場で孤立している」「この会社にはなじめないかも」などと悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

職場での孤立にはさまざまな原因が考えられます。環境的な要因なのか、自分自身の行動や考え方に課題があるのか、それとも一時的な状況なのかを見極めることが重要です。孤立する原因を正確に把握できれば、適切な対処法を見出し、職場環境の改善につなげられる可能性が高まります。

この記事では、キャリアアドバイザーの谷所さん、瀧本さん、古田さんのアドバイスを交えつつ職場で孤立した際の対処法について解説します。職場で孤立した状況を改善したい人やその原因を探ってより良いキャリアを築きたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

孤立してしまったことで、「嫌われているかも」と悩む人は以下の記事も確認してみてください。モヤモヤしたときの対処法をチェックして、良好な人間関係を築くための参考にしてみてください。

【完全無料】

社会人におすすめ!

就職・転職前に使ってほしい厳選ツール

1位:適職診断

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

2位:業界&職種マッチ度診断

あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう

3位:年収診断

志望職種×あなたの経験で今後の想定年収を確かめよう!

4位:WEBテスト対策模試

模試で実力チェック!WEBテストの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます

5位:面接力診断

39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう

【併せて活用したい!】

選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール

①自己PR作成ツール

AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう

②志望動機作成ツール

他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう

職場で孤立したら原因を追求して適切な対処をすることが大切

職場で孤立する原因は、企業や環境によって異なるため、自身の状況と職場の特性を踏まえて考える必要があります。しかし、どれだけ考えてもなぜ自分が職場で孤立しているのかわからず、悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

この記事では職場で孤立する原因について、周りの環境によるものと自身の行動や考え方によるものの両面から解説します。まずは職場で孤立することが誰でも起こり得ることを理解してから、自身の状況を分析するようにしましょう。

また、タイミングや状況ごとの職場で孤立する原因も解説します。客観的な判断をするためにも、自身の状況と照らし合わせてみましょう。

記事の後半では、職場での孤立を改善する方法を具体的に紹介します。孤立する可能性が高いシチュエーションになった際、自身がどのようにアプローチすれば良いか考える際の参考にしてみてください。

既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう

既卒の就活は新卒と違い、選べる職業に限りがあります。そのため、簡単に就職先を決めると入社前とのギャップから早期退職につながる恐れがあります。

これから既卒就活をはじめる人は、まず「適職診断」を活用しましょう。適職診断では、簡単な質問に答えるだけであなたの強み・弱みとぴったりの職業がわかります。

また、どのような職業を選んだらいいか就活軸も見つかるため、これから就活を始める今に取り組むのがベストです。

既卒就活で後悔しないためにも、今すぐ診断してみましょう。

自分だけじゃない! 職場での孤立は誰でも経験する可能性がある

職場で孤立してしまい、「自分だけがこんな思いをしているのではないか」と悩んでいる人もいるかもしれません。実は職場での孤立は、誰にでも起こりうる問題といえます。そのため、まずはこの事実を理解することが大切です。

新入社員はもちろん、中途入社の人や異動してきたばかりの人も、新しい環境になじむまでは孤立を感じやすいものです。また、長年働いている人でも、プロジェクトの変更や組織の再編などで突然孤立を感じる可能性があります。

大切なのは、この状況を一時的なものととらえ、前向きに改善する姿勢を持つことです。孤立は必ずしもあなただけの責任ではなく、環境の変化やほかの要因が複雑に絡み合っていることが考えられるからです。まずは職場で孤立する原因を探り、適切な対処法を見つけていきましょう。

孤立しているのが事実なのか、自分の思い込みに過ぎないのか、そこをはっきりさせないと解決できるのか改善できるのかもわかりません。

まずは冷静に自分が置かれている状況を確かめるところから始めましょう。

働く環境を思い返してみよう! 外的な要因で職場で孤立する4つの原因

働く環境を思い返してみよう! 外的な要因で職場で孤立する4つの原因

- 職場環境が自分に合っていないため

- 職場の同調圧力が強いため

- 苦手な人がいるため

- そもそもチームで協力して働く機会が少ないため

職場で孤立することは、必ずしもあなた自身の問題だけではありません。ときには、働く環境そのものが原因となっていることもあります。自身の行動や性格を責めるだけではなく、周囲の状況にも目を向けてみましょう。

ここでは、外的な要因で職場での孤立を引き起こす4つの原因について解説します。自分の働く環境を客観的に見つめ直すことで、孤立の真の原因が見えてくるかもしれません。

既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう

既卒の就活は新卒と違い、選べる職業に限りがあります。そのため、簡単に就職先を決めると入社前とのギャップから早期退職につながる恐れがあります。

これから既卒就活をはじめる人は、まず「適職診断」を活用しましょう。適職診断では、簡単な質問に答えるだけであなたの強み・弱みとぴったりの職業がわかります。

また、どのような職業を選んだらいいか就活軸も見つかるため、これから就活を始める今に取り組むのがベストです。

既卒就活で後悔しないためにも、今すぐ診断してみましょう。

職場環境が自分に合っていないため

職場環境が自分に合っていないと、その居心地の悪さから自然と孤立してしまう可能性があります。たとえば、チームワークを大切にした働き方をしたいと考えている人が個人プレーが評価される職場で働いた場合、周囲との距離を感じやすくなるのです。

また、会社の文化や雰囲気が自分に合わないと、周りの人とコミュニケーションを取ること自体がストレスになる可能性があります。この場合、社内行事にも参加しなくなったり、日常会話の回数も減ったりするため、結果として職場での孤立を深めてしまう可能性が高まります。

職場環境が自分に合っていないと感じる人には、こちらの記事で自身に合う社風の会社を見つける方法をチェックしておきましょう。自己分析で自身に合う社風を見つける方法も解説しています。

職場の同調圧力が強いため

同調圧力の強い職場では、個性や多様な意見が尊重されにくく、空気を読むことが求められやすくなります。このような環境で自分の意見や考えを率直に表現すると、周囲から浮いてしまい、職場で孤立してしまうことがあります。

たとえば、「上司が残業するから自分も残らなければいけない」「上司の意見に反対できない」「飲み会に参加しないと仲間はずれにされる」など、このような暗黙のルールに従えない場合、知らず知らずのうちに孤立していく可能性があるのです。

職場での同調圧力は、新しいアイデアや改善策を提案することさえも難しくさせます。自分の考えや行動が集団の規範から外れると、批判を受けたり冷ややかな態度を取られたりすることもあるでしょう。

このような環境では、自分らしさを出すことへの恐れから、多くの人が次第に発言を控えるようになり、周囲とのコミュニケーションが減っていきます。

- 年齢が近い同僚がいない環境で、どうやって人間関係を構築すれば良いでしょうか?

仕事に関することであれば年齢関係なくコミュニケーションを取れる

年齢が近い同僚がいない環境での人間関係構築には、異なる世代やバックグラウンドを持つ人とのコミュニケーション力を高めることが大切です。まず、自分から積極的に話しかけ、共通の話題を見つけると良いでしょう。

年齢に関係なく、仕事に対する意見や目標を共有することで信頼関係は生まれてきます。加えて、共通の目標やプロジェクトに参加することができれば、自然と人間関係が築かれることも多くなります。

多様な視点を尊重し、オープンな姿勢で接することが、円滑な関係を築くためのコツです。

苦手な人がいるため

職場に苦手な人がいると、その人とのかかわりを避けようとして、自然と職場全体との距離が広がってしまうことがあります。特に苦手な人が社内で影響力のあるポジションにいる場合、その影響がより大きくなりやすいといえます。

たとえば、苦手な人を避けようとして、必要最小限の接点しか持たなくなり、次第に孤立していく可能性があるのです。さらに、その影響力のある人の周りの人とのコミュニケーションも減ってしまい、次第に職場全体での孤立につながるケースも考えられます。

前提として、誰でも苦手な人は存在するものです。苦手な人がいることよりも、その人に対してどのような行動をして、職場での孤立を解消できるかが重要です。

職場にはさまざまな人間がいるため、苦手な人がいてもおかしなことではなく、悪いことでもありません。

苦手な人がいるという前提でとらえれば、受け入れることができるかもしれません。苦手な人から得ることもあるため、自分との違いを観察してみましょう。

上司との関係に悩みを抱えている人は、こちらの記事もチェックしておきましょう。上司が嫌いになるパターンと、上手に付き合う2ステップを解説しています。

こちらのQ&Aでは、合わない上司とのかかわり方についてキャリアコンサルタントが解説しています。併せてチェックして職場で孤独した状況を解消するための方法を模索しましょう。

既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう

既卒の就活は新卒と違い、選べる職業に限りがあります。そのため、簡単に就職先を決めると入社前とのギャップから早期退職につながる恐れがあります。

これから既卒就活をはじめる人は、まず「適職診断」を活用しましょう。適職診断では、簡単な質問に答えるだけであなたの強み・弱みとぴったりの職業がわかります。

また、どのような職業を選んだらいいか就活軸も見つかるため、これから就活を始める今に取り組むのがベストです。

既卒就活で後悔しないためにも、今すぐ診断してみましょう。

そもそもチームで協力して働く機会が少ないため

チームで協力して働く機会が少ない職場環境では、自然と孤立感が生まれやすくなります。たとえば、個人作業が中心の業務や在宅勤務が多い仕事、部署間の交流が少ない組織構造などでは、同僚とのコミュニケーションが限られ、人間関係を構築する機会が少なくなります。

また、業務上の相談や協力が必要な場面が少ないため、自然な交流が生まれにくくなるのです。さらに、チームの一体感や共通の目標に向かって働く経験が乏しいと、職場への帰属意識が低下し、孤立感がより強くなる可能性があります。

個人の能力や成果が重視される環境では、競争意識が高まり、同僚を協力者ではなく競争相手ととらえてしまうこともあるでしょう。

考え方の癖も関係しているかも? 内的な要因で職場で孤立する5つの原因

考え方の癖も関係しているかも? 内的な要因で職場で孤立する5つの原因

職場での孤立は環境だけではなく、自身の考え方や行動によっても引き起こされることがあります。自分では気付きにくい思考の癖が、知らず知らずのうちに周囲との距離を広げてしまっているかもしれません。

ここでは、内的な要因で職場での孤立を引き起こす5つの原因について解説します。自身の思考や行動を客観的に見つめ直して、孤立の原因を特定しましょう。

周囲の評価を気にしすぎてしまっているため

周囲からの評価を過度に気にすることで、自然な行動や発言ができなくなり、職場での孤立につながることがあります。たとえば、「間違ったことを言って笑われないだろうか」「この提案は受け入れられるだろうか」と常に不安を感じ、会議での発言を控えたり、新しいアイデアの提案を躊躇したりしてしまうケースが考えられます。

また、他人の目を気にするあまり、自分の本当の意見や感情を表現できず、表面的な関係しか築けなくなることもあるでしょう。さらに、失敗を恐れるあまりに新しいチャレンジを避けてしまうことで、成長の機会を逃し、周囲との差が広がってしまう可能性もあります。

このような態度は、周囲から「近寄りがたい」「協調性がない」と誤解されることもあり、結果的に孤立を深めてしまう可能性が考えられるのです。

周囲の評価を過度に気にすることは、職場で孤立しやすい要因の一つです。この傾向は、承認欲求が強く、他者の期待に応えようとする人に特に顕著です。

孤立すると自己主張ができず業務上のコミュニケーションが減少し、職場での評価や人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

あなたが受けない方がいい職業を確認しよう

就活では自分に適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまうリスクがあります。

そこで活用したいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。

強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

言いわけをしてしまうことがあるため

言いわけを頻繁にしてしまう癖は、周囲との信頼関係を損ね、孤立を招く原因となることがあります。たとえば、仕事の遅れや失敗を指摘された際に、「忙しかったから」「体調が悪かったから」といった言いわけを繰り返すと、責任感の欠如や自己中心的な印象を与えてしまいます。

特にほかの人に責任を押し付けて自分の非を正当化しようとする姿勢は、周囲からの信頼を失うことにつながるのです。さらに、言いわけを重ねることで、本来の問題解決や改善点の把握が疎かになり、同じ失敗を繰り返すリスクも高まります。

このような態度が続くと、重要な仕事を任せてもらえなくなったり、チームでの協力が得られにくくなったりして、周囲の人から次第に距離を置かれてしまう可能性があります。

失敗が怖いと感じる人は責任回避の手段として言いわけをすることがあります。その際、周囲からの期待に応える自信がないという背景が考えられます。

いずれにせよ、まわりには責任ある仕事は任せられないと思われてしまうでしょう。

メンバーの意見を受け入れるのに苦手意識があるため

職場の人の意見を受け入れることに苦手意識があると、チームワークが阻害されて孤立につながる可能性があります。たとえば、自身の考えに固執し、他人の提案を聞き入れない態度は、周囲から「協調性がない」「頑固だ」と思われる要因になるのです。

業務を進めるうえで生じる批判や異なる視点を受け入れられないと、自身の成長機会を逃すだけではなく、チームの発展も妨げてしまいます。常に自分の意見を押し通そうとする姿勢は、同僚との対立を生み、気軽な日常会話もしにくくする原因になるのです。

このような態度が続くと、部署のメンバーは次第にあなたとの協働を避けるようになり、重要な議論や決定の場から除外されるなど、職場での孤立を深めてしまう可能性があります。

多くの仕事は一人では達成できず、チームワークで成り立っています。

自分の考えと異なる意見や提案が決まっても受け入れないことで、チームワークが乱れて、メンバーからの信頼を失います。その結果職場で孤立してしまうでしょう。

物事をネガティブに考える傾向があるため

常に物事をネガティブにとらえる癖があると、職場での人間関係や業務に悪影響を及ぼし、孤立を招く原因となることがあります。たとえば、新しいプロジェクトに対して「どうせうまくいかない」と考えたり、同僚の提案に対して「それは無理だ」と即座に否定したりする態度は、チームの士気を下げることにつながります。

また、自身の能力を過小評価し、チャレンジを避ける傾向は、成長の機会を逃したり、周囲からの信頼も失ったりする原因になるのです。さらに、常にマイナス面を強調することで、周囲の人々はあなたとの会話や協働を避けるようになり、キャリアアップに重要なチャンスとなる業務からも疎外されてしまう可能性があります。

ネガティブ思考の原因として、過去の失敗体験や自己評価の低さが挙げられます。共通の特徴としては、物事を悲観的にとらえ、失敗への恐れが強い傾向があることです。

この解消には、自己観察を通じて思考の傾向性を認識し、前向きな視点を意識的に取り入れていくことが効果的です。

物事をネガティブにとらえてしまう人は、以下の記事をチェックして自身に合った解決策を探してみましょう。仕事が楽しくない人が陥りやすい負のスパイラルや、その解決方法を解説しています。

まずは自己分析ツールで自分の強み・弱みを確認しよう!

「自己分析って時間がかかるし、正直面倒だな」と思っていませんか。

「自己分析ツール」を使えば、たった3分であなたの強みに合った適職を見つけられます。

自己分析を億劫に感じるときは、ツールを使って効率化しましょう。

- 自分の強みや弱みが分からない人

- 自己PRや志望動機に使える長所を知りたい人

- 自分にあった仕事を知りたい人

職場でのコミュニケーションに不安を感じているため

職場でのコミュニケーションに不安を感じることは、人間関係の構築を妨げる要因になります。上司や同僚との会話を避けたり、必要最小限の対話しかしなかったりすることで、業務で重要な情報や機会を逃してしまうことがあるからです。

また、自分の意見や感情を適切に表現できないことで、誤解を招いたり、本来の能力を発揮できなかったりすることもあります。さらに、チームでの討論や会議での発言を躊躇することで、自分の存在感が薄れ、周囲から「消極的」「協調性がない」と誤解されるリスクもあるのです。

このようにコミュニケーションが不足すると、徐々に周囲との距離を広げ、職場での孤立が深まりやすくなります。

タイミング・状況によっても変わる! 職場で孤立する原因

職場での孤立は、必ずしも個人の性格や働く環境だけが原因ではありません。場合によっては、特定のタイミングや状況が引き金となって、一時的に孤立感を感じることもあるのです。

ここでは、特定のタイミングや状況で職場での孤立を引き起こす原因について解説します。これらの状況に直面したとき、一時的な孤立感を自然なものだと理解して、より適切に対処できるようにしましょう。

入社や異動をして間もない場合

入社や異動直後は、業務内容や職場の雰囲気に慣れるのに時間がかかります。たとえば、仕事の進め方や暗黙のルールがわからず、周囲に頻繁に質問せざるを得ない状況は、自信の喪失につながることがあります。

また、既存のチームに途中から参画した場合は、なじむことに時間がかかり、休憩時間や昼食時に一人でいることが多くなるかもしれません。さらに、前職や前の部署での人間関係や経験が通用しないことへの戸惑いを感じることもあるでしょう。

このような状況下では、「自分だけが浮いている」と感じやすく、一時的に孤立感を抱くことは珍しくありません。しかし、これは新しい環境に踏み入った多くの人が経験することであり、時間とともに改善される可能性が高いといえます。

- 職場での人間関係構築に時間がかかるのは普通のことでしょうか?

誰でも職場での人間関係構築は時間がかかるのが普通

企業にはさまざまさまざまな年代の社員がいて、考え方も違うため、考え方や個性を理解するまで時間がかかります。既存社員も新入社員の考え方や個性を見極めるために、入社当初は距離を置くこともあります。

また、職場環境が変われば、仕事のやり方も変わり、仕事に慣れることが精一杯で人間関係の構築に時間がかかることもあります。

職場環境が変わり親しい社員がいないことで、入社当初は昼食を一人で食べることも珍しくありません。職場での人間関係構築に時間がかかるのは普通のことです。

仕事で大きなミスをした場合

仕事で大きなミスをした直後は、周囲の反応や雰囲気から一時的に強い孤立感を感じることがあります。たとえば、重要なプレゼンでの失敗や、顧客との取引で大きな損失を出してしまった場合などが考えられます。

このような状況では、自身のミスを悔やんだり、周囲からの信頼を失うことを恐れたりして、自ら周囲との距離を置いてしまうことがあります。また、同僚や上司からの冷ややかな態度を感じ取り、コミュニケーションを避けてしまうこともあるでしょう。

さらに、ミスの影響で仕事の量が減ったり、重要な業務から外されたりすることで、チームの一員としての存在感が薄れる可能性もあります。

しかし、これも一時的な現象であるということを理解することが重要です。ミスをした後に適切な対応をし、時間が経過するにつれて、少しずつ改善されることがあるからです。

仕事で頻繁にミスをしてしまい、孤立してしまっている人は、こちらの記事もチェックしておきましょう。仕事でミスをする原因や対処法・ミスを予防する方法を解説しています。

自己分析で悩んだら就活準備プロンプト集がおすすめ!

ChatGPTなどの生成AIは、就活準備にも非常に役立ちます。

「就活準備プロンプト集」では、就活のプロが考えた、生成AI用の命令文を豊富に用意していますよ。

このプロンプト集を活用すると、性格と経験を入れるだけで、AIが5つの強みを判断してくれます。プロンプト集で就活準備を効率化しましょう。

- 自己PR、ガクチカ、志望動機作成プロンプト

- チャットを使用した、模擬面接プロンプト

- 自己PRで使える強み診断プロンプト

キャリアのプロに聞いた! 職場で孤立した際に客観的に原因を探るコツ

職場で孤立する原因について解説してきましたが、「本当に孤立しているのか、それとも自分の思い込みなのか」と悩んでいる人もいるでしょう。また、孤立の原因だけではなく、自分の状況を客観的に評価する方法についても知りたい人もいるかもしれません。

そこでここでは、多くの就業者を支援し、職場の人間関係に詳しいキャリアコンサルタントに、職場での孤立を客観的に判断するコツについて聞きました。実際に職場で孤立を感じている人は、自身の状況や気持ちを照らし合わせながら、読み進めてみましょう。

アドバイザーコメント

日々の出来事を記録して他人との交流を客観的に観察しよう

孤立しているのかどうかを客観的に探る方法としておすすめの方法は、日々の出来事を記録することです。社内でどのような出来事があって、どのような会話をしたのかをメモすることで、ほかの人との交流の頻度や内容を客観的に知ることができます。

ランチタイムや休憩の時間、ミーティングの際、こちらから声をかけた時の相手の反応や、自分以外の人同士のやり取りなども観察してみましょう。

主観的にならず事実のみ記録することがコツ

もし相手が意図的に会話を切り上げようとしていると感じても、「きっと自分のことが嫌いなのだ」と決めつけるのではなく、ただ「急いでいる様子だった」というように、主観を入れず事実のみを記録しましょう。

相手に確認してみないとわからないことを自分で決めつけないことが、客観的に物事を見るときには重要です。

1週間〜10日間程度の記録がとれたら、それらを見返してみて、特徴や傾向がないか分析してみましょう。主観では「孤立している」と感じる出来事でも、事実のみ観察していくと、ほかの受け止め方ができることもあります。

3ステップで実践しよう! 職場で孤立している現状を改善する方法

3ステップで実践しよう! 職場で孤立している現状を改善する方法

- 職場で孤立した原因を見定める

- 孤立した原因を改善するために必要な行動を洗い出す

- 少しずつ社内でのコミュニケーションの機会を増やす

職場で孤立する原因や自身の状況を理解できたら、次は孤立を解消するための具体的な改善策を考えていきましょう。職場での孤立を解消するには、原因を見定めたり、改善に必要な行動を洗い出したりするなどの適切な方法で段階的にアプローチすることが大切です。

ここでは、職場での孤立を改善するための3つのステップを解説します。これらのステップを自分のペースで着実に進めて、孤立している状況からの脱却を目指しましょう。

①職場で孤立した原因を見定める

まずは職場で孤立した原因を正確に把握するために、自身の行動や考え方、職場環境など、さまざまな角度から状況を分析しましょう。たとえば、自己分析をして自分の性格や価値観を見つめ直したり、周囲とのかかわり方を振り返ったりします。

また、職場の雰囲気や文化、業務の特性なども考慮して、客観的な視点を持つために信頼できる同僚や上司、あるいは外部の人に意見を求めるのも効果的です。

孤立の原因が自分にあるのか、環境にあるのか、それとも両方の要因が絡み合っているのかを見極めることで、より的確な改善策を見つけやすくなります。なお、この段階では自分を責めすぎず、冷静に状況を分析することに集中しましょう。

②孤立した原因を改善するために必要な行動を洗い出す

職場で孤立した原因が明確になったら、次はそれを改善するための具体的な行動計画を立てます。たとえば、職場環境になじめていないのが原因なら、同僚との共通の話題を見つけたり、業務外のイベントに参加したりすることを計画しましょう。

また、自身の態度や考え方に問題がある場合は、日記を書いて自分の行動や感情を客観的に振り返り、自身の言動のパターンやそれが周囲にどのような影響を与えているのか認識しやすくするなど、具体的な方法を考えます。

行動計画は具体的かつ無理なく実行できるものにして、小さな目標から始めることが重要です。すぐに結果が出なくても焦らず、継続的に実践できる計画を立てましょう。

- 職場の孤立を改善するために、社内イベントやレクリエーションへ参加したほうが良いでしょうか?

孤立を感じる場合は社内イベントに積極的に参加するのも距離を縮める一つの方法

職場での孤立を改善するために社内イベントやレクリエーションへの参加は効果的な方法の一つです。これらの活動は、同僚と直接交流しやすい環境を作り、自然なコミュニケーションのきっかけを提供します。

特にチームビルディングを目的としたイベントや軽いレクリエーションは、緊張をほぐし、普段の業務では接点が少ないメンバーともつながる機会を生みます。

また、イベントを通じて互いの人となりを知ることで、仕事上の相談や助け合いもしやすくなります。

孤立感を感じているなら、積極的に参加することで職場内の関係性を築く一歩となるでしょう。

③少しずつ社内でのコミュニケーションの機会を増やす

次に実際に社内でのコミュニケーションの機会を増やして、少しずつ職場での孤立を解消するよう行動します。とは言え、いきなりコミュニケーションの機会を増やすことは、難しいと感じる人もいるのではないでしょうか。

ここではコミュニケーションの機会を増やす例として、最初に始めやすい行動を解説していきます。職場での孤立を解消するために、勇気を出して少しずつ実践してみましょう。

行動例①業務で困っている人を助ける

業務で困っている同僚を助けることは、人間関係を築くきっかけになりやすいため、大切な機会となります。たとえば、新しいシステムの使い方に戸惑っている人がいたら、自身の知識を共有してサポートしたり、締め切りに追われている同僚がいれば、業務に支障のない範囲で手伝いを申し出たりしましょう。

このような行動は、あなたの存在価値を高めるだけではなく、相手との信頼関係構築にもつながります。ただし、これらの行動が押し付けがましくならないよう、相手の反応を見ながら適度な距離感を保つことが大切です。

このような小さな行動の積み重ねが、やがて職場全体の雰囲気を良くし、孤立している状況を改善する一歩となります。

なかには他人の手助けをありがた迷惑と感じる人もいるでしょう。

後々孤立する原因になってしまう可能性があるため、上から目線な言い方にならないよう申し出る際も言葉選びは慎重にしましょう。

行動例②信頼できる人を最低一人作る

職場で信頼できる人が一人でもいることで、ほかの人との会話も自然に発生しやすくなるため、職場での孤立を改善するきっかけになる可能性があります。

まずは、共通の興味や価値観を持つ人を見つけることから始めましょう。たとえば、休憩時間に趣味の話をしたり、仕事上の悩みを共有したりすることで、徐々に会話する機会を増やしていきます。

その人の長所を見つけて素直に褒めたり、困ったときに相談に乗ってもらったりすることで、お互いの信頼関係を築きやすくなります。ただし、一方的な関係にならないよう、お互いに助け合える関係を目指すことが大切です。

職場に信頼できる人ができれば、その人を通じてほかの同僚との関係も広がっていく可能性があります。焦らず、着実に関係を築いていくことを心掛けましょう。

どうしても職場で孤立している状況が変わらないときは? 5つの対処法

あらゆる行動をしても、自身の力では状況が変わらないことはあります。さまざまな改善策を試してきたにもかかわらず、職場での孤立状況が一向に改善されない場合、ほかの対処法の実践を検討するのも選択肢の一つです。

ここでは、職場での孤立状況が改善されない場合の5つの対処法について解説します。これらの選択肢は、あなたの状況や優先順位によって最適なものが異なります。自身のキャリアや人生の目標を見つめ直しながら、最良の選択を検討してみましょう。

仕事で成果を出す

仕事で優れた成果を出せれば、周りの人からの評価が変わり、職場の孤独が解消する可能性があります。たとえば、自身の担当業務で目標を上回る結果を出したり、新しいアイデアを提案して業務効率を上げたりすることに挑戦してみましょう。

また、仕事の成果は客観的な評価基準となるため、自信を回復することにもつながり、周りの人とコミュニケーションをとりやすくなる可能性があります。ただし、成果主義に走りすぎて周囲との軋轢を生まないよう注意が必要です。人間関係と仕事の成果のバランスを取りながら、着実に実績を積み重ねていくことが大切です。

実績重視の企業で孤立感を抱えている人は、成果を築いたノウハウなどをオープンにして情報を提供することで、信頼関係を構築することができます。

信頼関係を築き情報を共有する関係になれば、良好な人間関係になり成果を出すこともできます。

会社が求める人材になりたいと悩んでいる人は、こちらの記事を参考にしてみましょう。辞められたら困ると思われる人の特徴やそのような人になるための方法について解説していますよ。

仕事と割り切って成果を重視する

職場で孤立した状況を改善することが難しい場合、仕事を純粋にビジネスとして割り切って、日々の業務に集中することも選択肢の一つです。つまり、職場を親しい人を作る場所ではなく、専門的なスキルを発揮し成果を出す場所としてとらえ直すのです。

たとえば、業務目標の達成に全力を注いだり、新しいプロジェクトに挑戦したりして、キャリア形成に重点を置きます。この姿勢は、周囲からのプロフェッショナルとしての評価を高め、結果的に良好な関係性につながる可能性もあります。

ただし、職場で完全に人間関係を無視することは難しいので、最低限のコミュニケーションは保ちつつ、おもに仕事の成果で自己を表現していく方法を模索しましょう。

仕事を切り離してプライベートを充実させる

職場での人間関係に悩むあまり、人生全体が暗く感じられてしまうことがあります。しかし、仕事は人生の一部に過ぎません。プライベートの充実に焦点を当てることで、心のバランスを取り戻せる可能性があります。

たとえば、趣味に没頭したり、家族や友人との時間を大切にしたりして、仕事以外の場所で自己実現や人間関係の構築を図りましょう。これにより、今よりも職場での孤立感が気にならなくなる可能性があります。

また、プライベートが充実しているという自信が仕事に取り組むモチベーションにつながることもあります。ただし、完全に仕事を切り離すのではなく、ワークライフバランスを意識しながら、両立を図ることが大切です。

- プライベートを充実させることで、職場での孤立感は本当に解消されるのでしょうか?

仕事とプライベートを完全に切り離す人も存在する

世のなかには、職場は仕事をするところであって友人をつくる場所ではないと考えている人もいます。職場での孤立感などそもそも問題視せず、職場の人間関係には必要以上に関心がありません。

むしろ、職場の人間とプライベートな付き合いまでしたくないと考え、あえて孤立することを選ぶ人もいます。

このタイプの人は、仕事とプライベートの切り替えが上手なので、プライベートを充実させることでリフレッシュできるでしょう。

部署異動を申し出る

部署異動をすると日々の業務でかかわる人々が一新されるので、心機一転してキャリアを再スタートできる可能性があります。特に部署に苦手な人がいることが孤立した原因である場合、部署異動をすることで解決する可能性があります。

なお、異動を申し出る際は、単に人間関係の問題から逃げるためではなく、前向きな理由を準備することが重要です。これは人間関係を理由に異動を希望すると、自身のコミュニケーション能力や協調性に問題があると判断される可能性もあるためです。

たとえば、「新しい分野に挑戦したい」「別の角度から会社に貢献したい」といった、自身のスキルアップやキャリア形成に焦点を当てた理由を述べましょう。これにより、人間関係の悩みで部署異動を繰り返すという人事部側の懸念を払拭しやすくなります。

ただし、職場で孤立した原因が職場環境だけの問題ではない可能性もあるため、異動が必ずしも孤立した状況を改善するとは限りません。新しい環境でも自身の態度や行動を振り返り、継続的に改善する姿勢を持つことが重要です。

転職を検討する

あらゆる努力を尽くしても状況が改善されず、会社全体の文化や価値観まで自身には合わないと感じる場合、転職を検討するのも一つの選択肢です。転職することで、自分の強みを活かしたり、自身に近い興味・関心を持つ人々が働く場所を見つけられたりする可能性があります。

実際に転職を検討する際は、現在の状況を冷静に分析し、自分のキャリアゴールや価値観に合った会社を慎重に選ぶことが重要です。また、転職活動中も現在の仕事はしっかりと遂行し、良好な関係を維持するよう心掛けましょう。

ただし、転職にはリスクがともなうため、十分な準備と情報収集が必要です。決断するうえで迷いがあるなら、転職エージェントやキャリアカウンセラーに相談するのもおすすめです。

職場で孤立を感じても大丈夫! 自分らしさを大切にして幅広い選択肢を検討しよう!

職場での孤立を解消する方法を考えるには、その先にある自分らしい働き方や人間関係の構築まで考えることが重要です。孤立の原因を深く分析し、幅広い選択肢のなかから適切な対処をすることで、職場環境の改善や自己成長につながります。

記事では職場で孤立しやすい要因や、孤立を改善するための具体的な方法も解説しました。自身の状況を振り返る際にチェックしてください。

孤立している原因がわかったら、自身や職場環境について理解を深めていくことが大切です。自分に何が必要か、職場の人々は何を求めているか、どのように関係性を築いていきたいかまでを考えてみてください。実際に行動を起こし、より良い職場環境と充実したキャリアの実現を目指しましょう。

アドバイザーコメント

何が原因で孤立に至ったのか原因分析をすることが最優先

職場で孤立している状況の人には、外的な要因と内的な要因があります。外的な要因として職場環境が合っていないことや苦手な人がいるといった原因が考えられます。

内的要因は、周囲の評価を気にし過ぎることやコミュニケーションに不安を感じているなどの原因があります。また、入社や異動してまもない時期や仕事で大きなミスをしたときも、孤立する原因になります。

孤立した状況を改善するためには、孤立した原因が自分にあるのか職場にあるのか、もしくは両方なのか分析することで、改善策を考えます。

職場環境であれば、仕事以外の共通の話題を見つけて話題を提供することや、社内で困っている人を助けるなどして、社内でのコミュニケーションの機会を少しずつ増やしていくようにしましょう。

信頼できる人を一人作るだけでも職場環境が変わります。内的要因であれば、周囲の評価や顔色を気にしないようにしましょう。

手を打っても解決しない場合はプライベートを充実させることに注力するのがおすすめ

それでも解決しない場合は、仕事と割り切って成果を重視することや、プライベートを充実させるという考え方で、気持ちを切り替えてみる方法もあります。

部署異動が可能であれば、申請してみることや、どうしても解決できない場合は、転職を検討しても良いでしょう。

孤立した状況は誰にでも起こりうることです。職場で孤立感を感じたときは、働き方や人間関係を考える機会だととらえて、改善に向けて行動して、充実したキャリア実現につなげましょう。

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

キャリア・デベロップメント・アドバイザー/キャリアドメイン代表

Kenichiro Yadokoro〇大学でキャリアデザイン講座を担当した経験を持つ。現在は転職希望者や大学生向けの個別支援、転職者向けのセミナー、採用担当者向けのセミナーのほか、書籍の執筆をおこなう

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリアコンサルティング技能士

Hiroshi Takimoto〇年間約2000件以上の就活相談を受け、これまでの相談実績は60000件超。30年以上の実務経験をもとに、就活本を複数出版し、NHK総合の就活番組の監修もおこなう

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/上級心理カウンセラー

Fumiko Furuta〇キャリアに関する記事の執筆・監修や、転職フェアの講演、キャリア相談、企業や学校でのセミナー講師など幅広く活動。キャリア教育に関心があり、学童クラブの支援員も務める

プロフィール詳細