この記事のまとめ

- 逆質問は終わり方次第で面接官の印象が大きく変わる!

- スムーズに面接を終わりに導く5つのフレーズを伝授

- 逆質問の後の流れは3つの要素を抑えればOK

就活の面接で逆質問の内容はしっかり準備するものの、その締めくくり方にまで気を配っている人は意外と少ないものです。

しかし、面接官にとって最後の印象は重要で、逆質問の終わり方ひとつで評価が変わることもあります。「終わり方までみていないだろう」と対策を怠っていると、思わぬマイナス評価につながることもあるので、最後まで気を抜かずに対策しましょう。

また、面接を受けたことのない学生のなかには、逆質問の正しい終わり方がいまいちイメージできていない人もいるはずです。

この記事では、キャリアアドバイザーの杉原さん、山路さん、村谷さんのアドバイスを交えつつ、面接官に好印象を与える逆質問の終わり方を具体的に解説します。

実際に企業の採用活動や転職支援をおこなっている山路さんからは、逆質問の終わり方によって変わるイメージについて、実体験をもとに解説しているので参考にしてみてくださね。

【完全無料】

大学3年生(27卒)におすすめ!

選考前に必ず使ってほしい厳選ツール

1位:面接力診断

39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう。

2位:面接回答例60選

面接で頻出の質問と答え方を60通りプレゼント!面接対策が簡単にできます。

3位:自己PRジェネレーター

簡単な質問に答えるだけ!ネタがなくても強みが伝わり、採用したいと思わせる自己PRが完成します。

4位:志望動機作成ツール

熱意がなくても大丈夫!たった3分で選考突破率がグンと上がる志望動機が作れます。

5位:自己分析ツール

面接の回答に使えるあなたの強み・弱みがわかります。

【併せて活用したい!】

スキマ時間3分でできる就活診断ツール

①適職診断

30秒で診断!あなたが受けない方がいい業界・職種がわかります

②就活力診断

これから就活を始める人へ!たった30秒であなたの就活偏差値がわかります。

面接は逆質問の終わり方で評価が大きく変わる

面接の最後におこなわれる「逆質問」は、企業への関心度やコミュニケーション力を示す最後のアピールの場です。しかし、多くの学生は質問の内容には気を配るものの、その締めくくり方には「評価に影響しないだろう」と無頓着になりがちです。

しかし、「終わりよければすべてよし」という言葉があるように、最後の印象は意外なほど強く残ります。たとえ面接の前半が順調だったとしても、逆質問の締めくくりが雑だと、全体の印象まで下げてしまう可能性もゼロではありません。

この記事では、逆質問をスマートに締めくくるためのポイントを詳しく解説します。中盤では、面接官からよくある3つの質問も紹介するので参考にしてみてください。さらに、すぐに実践できる5つのフレーズや避けるべきNG例も取り上げるので、面接本番に自信を持って臨めるよう準備を整えましょう。

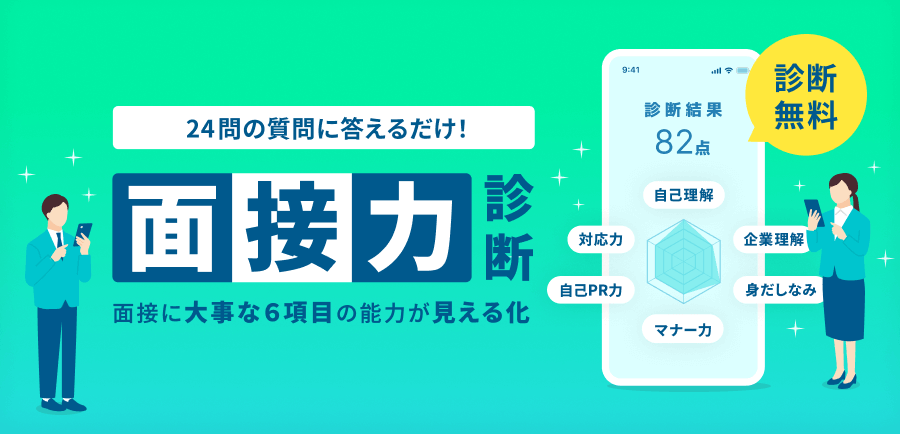

39点以下は要注意。あなたの面接力を診断してください

内定獲得のためには、面接での印象が大きなポイントとなります。あなたは自分の面接に自信を持っていますか?

少しでも不安に感じる人はたった30秒で面接力を把握できる「面接力診断」を活用しましょう。簡単な質問に答えるだけで、“あなたの強み”と“改善点”が明確になります。

もし39点以下だった場合は要注意です。今すぐ診断で面接力をアップし、就職で失敗する可能性をグッと下げましょう。

・面接でなぜ落ちたかわからない人

・自信を持って、面接に臨みたい人

面接の逆質問の終わり方で好印象につながる3つのポイント

面接の逆質問を締めくくる! 好印象につながる3つの終わり方

- 丁寧な言葉で感謝の気持ちを伝える

- 面接官の説明に対する理解や共感を示す

- 入社後の意欲を具体的に表現する

面接の場では、受け答えの内容だけでなく、話し方や雰囲気、会話の締めくくり方までが評価の対象になります。

そのため、逆質問の終わり方ひとつで「しっかりしたコミュニケーション力がある」と思われたり、「何となく頼りない」と感じさせてしまったりと、印象が変わることも少なくありません。面接の最後まで気を抜かず、しっかりと意識して受け答えをすることが大切です。

逆質問を好印象で終えるには、コツがあります。ここでは、逆質問をスマートに締めくるための3つのポイントを紹介します。少しの工夫で面接全体の評価が変わる可能性もあるので、ぜひ参考にしてください。

① 丁寧な言葉で感謝の気持ちを伝える

面接官は限られた時間のなかで学生の質問に対応しています。そのため、逆質問の後に感謝の気持ちを伝えることは、社会人としての基本的なマナーであり、相手への敬意を示す重要なポイントとなります。どんなに内容のある質問をしても、最後の印象が淡白であれば、面接官の心にはあまり残らないかもしれません。

逆質問の最後で感謝を伝えることが大切なのは、それが単なる礼儀にとどまらず、「この人と一緒に働きたい」と思わせる要素になるからです。

面接官は、質問への姿勢だけでなく、その後の対応を通じて、学生のコミュニケーション能力や社会人としての成熟度を見ています。ビジネスの現場では、相手の時間を尊重し、円滑なやり取りを心掛けることが求められるため、その意識があるかどうかは評価に大きく影響します。

面接官に好印象を与える感謝の伝え方は、①面接の時間を頂いたことへの感謝を述べる、②面接で得た学びや共感した点に触れる、③相手の話に具体的に触れるの3点が大切です。自分の言葉で、丁寧に伝えるよう心掛けましょう。

言葉遣い以外にも面接にはさまざまな基本のマナーがあります。こちらの記事で対策をしておきましょう。

全体の流れにまつわるマナー

対面面接のマナー|入退室の流れからミスのリカバリーまで解説

入退室のマナー

面接の入室・退室マナーを攻略! 挨拶やお辞儀の仕方もプロが解説

② 面接官の説明に対する理解や共感を示す

逆質問では、企業の情報を面接官が説明してくれる場面が多々あります。しかし面接官は、ただ情報を提供するために話しているわけではなく、「この考え方に共感できる人と一緒に働きたい」と考えています。そのため、説明を受けた後に共感や理解を示すことは、単なるリアクションではなく、企業との親和性を伝える大切な要素となるのです。

また、面接官に「話をきちんと聞いてくれた」「企業の方向性を理解している」と感じてもらえれば、コミュニケーション能力の高さも評価されやすくなります。

逆質問の最後に、共感を示しながら適切な言葉を添えることで、「この人なら自社の価値観を大切にしながら働いてくれそう」という印象を持ってもらいやすくなります。逆質問を通じて企業との距離を縮めるためにも、最後の一言まで意識して伝えましょう。

面接官への共感を示す際は、ただ相槌を打つだけではなく、「○○の点に共感しました」というように、具体的にどこに共感したのか言葉にして伝えましょう。

それによって面接官はあなたとの親和性をより鮮明にイメージすることができます。

③ 入社後の意欲を具体的に表現する

企業は、学生が入社を希望しているかどうかだけでなく、実際に入社後どのように活躍できるかを見極めています。そのため、逆質問の最後で入社後の意欲を具体的に伝えられれば、「この人は自社で成長し、貢献できる人材だ」と印象付けるチャンスです。

面接の限られた時間では、自分の熱意を十分に伝えられないこともありますが、逆質問の締めくくりを活用すれば、そのチャンスを補えることもあります。特に、最後の一言は面接官の印象に残りやすいため、入社後の姿勢やビジョンを示すことで、より前向きな評価につなげることも可能です。

また、単に「入社したい」と伝えるのではなく、「どのように貢献したいのか」「自分のスキルや経験をどのように活かしたいのか」を具体的に述べることで、面接官にあなたの入社後の活躍をイメージしてもらうこともできます。意欲的な姿勢をしっかりと示してアピールしましょう。

面接が迫っている人は、頻出質問の回答例だけでも予習しておこう!

面接でどんな質問がされるか、そして答えられるか不安ですよね。ただ、企業によって何を質問されるか分からない人も多いはず。

そこで活用したいのが無料の「面接回答集」です。この資料があれば、森永製菓や伊藤忠商事、トヨタ自動車などの人気企業の面接で、実際に聞かれた質問とその答え方がわかるようになっています。

どんな質問にも自信をもって答えられるようになれば、面接も怖くなくなります。今すぐ活用して、面接突破の力を手に入れましょう!

面接の逆質問の終わり方で使える5つのフレーズ

面接の逆質問の終わり方で使える5つのフレーズ

面接の締めくくりが重要なのは理解していても、どのように表現すれば良い印象を与えられるのか、自分の考えをどうまとめれば伝わりやすいのか、とっさに言葉が浮かばない人もいるのではないでしょうか。

逆質問の最後にどのような言葉を添えれば良いのか、意外と悩むものです。特に、緊張していると「何か一言添えたほうがいいのはわかるけれど、適切な言葉が思い浮かばない」と感じることも少なくありません。

そこで今回は、逆質問の後に使える5つのフレーズを紹介します。何を伝えれば良いか悩んだときの参考にしながら、状況に応じて適切な言葉を選び、面接官に好印象を残せるよう意識してみてください。

PORTキャリア参画アドバイザーの楳内 有希子さん(キャリアコンサルタント/採用コンサルタント)による「面接で緊張しない方法」はこちらです。

① 「貴重なお話をありがとうございました」

逆質問の時間は、単なる質問の場ではなく、面接官が企業の考え方や業務のリアルな部分を直接伝えてくれる貴重な機会です。求人情報や企業の公式サイトでは知ることのできない詳細な話を聞けるため、ただ質問して終わるのではなく、その機会を与えてくれたことに対してしっかりと感謝を伝えることが大切です。

また、前半でも触れたとおり、面接官は忙しいなかで、面接の時間を作ってくれています。「貴重なお話をありがとうございました」と目をみて感謝を伝えましょう。

自分の用事に対して時間を割いてもらったことに対し、感謝を述べるのは社会人としての基本でもあります。逆質問の最後に適切な感謝の言葉を添えることで、面接官に「この学生はビジネスマナーを心得ている」と感じてもらいやすくなります。

② 「よりいっそう御社で働きたい気持ちが強くなりました」

逆質問を通じて、企業の取り組みや社風について具体的な話を聞けることで、入社後の働くイメージがより鮮明になります。だからこそ、最後に「よりいっそう御社で働きたい気持ちが強くなりました」と伝えることで、面接官に「この学生は話を聞いたうえで、自分の意志を固めている」と感じてもらいやすくなります。

このフレーズをより効果的にするには、「なぜ志望度が高まったのか」を具体的に述べましょう。「〇〇についてのお話を伺い、御社の△△という考え方に強く共感しました。よりいっそう御社で働きたい気持ちが強くなりました」と伝えることで、企業の価値観や業務内容に対する理解が深まったことが明確になります。

一次面接や二次面接の場合には、逆質問に回答してくれた面接官の名前を覚えておくと、次の選考で「御社の〇〇さんからうかがった話なのですが」などとエピソードを切り出しやすくなります。

「よりいっそう御社で働きたい気持ちが強くなりました」と学生から伝えられた場合、面接での対話から得た気付きを具体的に表現できる方だという印象を持ちます。また、自社で成長してくれそうな人材であるというイメージも持てます。ただし、定型句のように言わず、しっかり気持ちを込めて伝えることが大切です。

③ 「御社の魅力がよく理解できました」

逆質問の時間は、その企業ならではの強みや価値観を企業の人から直接教えてもらえる機会でもあります。面接官も、自社の特徴や強みを正しく伝え、学生がそれをどれだけ理解しているかを重視しています。だからこそ、最後に「御社の魅力がよく理解できました」と伝え、面接官に「この学生は企業の特徴をしっかり理解し、興味を持っている」と印象付けましょう。

このフレーズをより効果的にするには、話のどの点に魅力を感じたのかを具体的に伝えることが大切です。「〇〇についてのお話をうかがい、御社の△△という取り組みに大変魅力を感じました。御社のことがよく理解できました」と述べることで、単なる社交辞令ではなく、面接のやりとりを踏まえた言葉として伝わりやすくなります。

④ 「具体的なイメージがつかめて参考になりました」

企業が求める人材の特徴や業務内容について、面接官が詳しく説明してくれることがあります。逆質問のなかそうした話を聞けた際は「具体的なイメージがつかめて参考になりました」と伝えることで、話の内容をしっかりと理解し、応募後のビジョンを明確に描けたことを示しましょう。

企業側にとって、「業務の具体的なイメージを持っている学生」は、入社後のミスマッチが少なく、成長しやすい人材でもあります。そのため、このフレーズを使うことで、「業務内容を正しく理解している」「入社後の自分を具体的に想像できている」と伝えられるため、好印象につながりやすくなるのです。

また、「〇〇の業務についてより詳しくうかがったことで、より具体的なイメージがつかめました。大変参考になりました」といった形で、どの部分の説明が役に立ったのかを付け加え、理解度の高さをアピールしましょう。

早期退職の理由について、さまざまな調査がおこなわれていますが、どの調査でも「仕事内容のミスマッチ」は上位に挙げられます。

業務の具体的なイメージができるということは、業務を深く理解しているということです。そのうえで仕事を選んでいるため、長く働きながら成長していく土台が備わっているともいえるのです。

⑤ 「本日は大変勉強になりました」

企業は、学生の現時点でのスキルや経験だけでなく、成長意欲を重要な選考基準の一つとしています。特に、新卒採用やポテンシャル採用では、「入社後にどれだけ吸収し、成長できるか」が評価のポイントとなるため、面接の締めくくりでこのフレーズを使い、学習意欲の高さを効果的にアピールしましょう。

「ただ話を聞いて終わった」と捉えられないよう、具体的に何が勉強になったのかを伝えることも大切です。長々と学びを話す必要はありませんが、万が一深掘りされたときに備えて、印象的だったポイントは最低限頭の中で整理しておきたいところです。

「〇〇について詳しくお話をうかがい、大変勉強になりました。今後のキャリアを考えるうえで、非常に参考になりました」といった形で伝えれば、企業の説明を深く理解し、それを自身の成長につなげようとしている姿勢を示せます。

- 面接の逆質問の終わり方で使える5つのフレーズ以外におすすめのフレーズを教えてください。

面接のお礼と合わせて面接で収穫できたことを伝えよう

5つのフレーズの応用を含めて、いろいろなパターンが作れます。基本は、感謝の言葉+面接での収穫です。

感謝の言葉なら、「面接いただきありがとうございます」「貴重なお時間をありがとうございます」などがあります。「お忙しいところ……」といった言葉を一緒に使うと効果的です。

面接での収穫なら、「直接お話しできて嬉しかったです」「勉強不足だとわかりましたのでこれからまた勉強します」などですね。

ただし、棒読みにならないように気をつけてください。面接官は多くの学生から同じようなフレーズを聞いています。

自己PRと志望動機と逆質問の終わりだけはスラスラと答えられるといったことにならないよう、自然な会話を心がけましょう。

39点以下は要注意!

あなたの面接力を診断してください

「面接に自信がない」「今のままで選考通過できるか不安」そんな就活生は自分の面接力を知ることからはじめましょう!

たった30秒で面接力を把握できる「面接力診断」がおすすめです!。簡単な質問に答えるだけで、“あなたの強み”と“改善点”が明確になり、対策もしやすくなります!

・面接でなぜ落ちたかわからない人

・自信を持って、面接に臨みたい人

逆質問の終わりに面接官からよくある3つの質問とは

逆質問の終わりに面接官からよくある3つの質問とは

- 「最後に何かメッセージはありますか?」

- 「ほかに確認したいことはありますか?」

- 「今日の面接の感想を聞かせてください」

逆質問を終えても、「はい、では面接は以上です」とすぐに終了するとは限りません。面接の締めくくりとして、学生に追加で質問を投げかけることがあります。この場面での受け答えによって、最後の印象が決まることも多いため、しっかりと準備しておきましょう。

特に、面接官は学生の熱意や適応力を確認するために、逆質問後に特定の質問をすることがあります。それぞれどのような意図で聞かれているのかを理解し、適切に対応しましょう。ここでは、逆質問の終わりに面接官からよく聞かれる3つの質問について解説します。

① 「最後に何かメッセージはありますか?」

この質問は、面接の締めくくりとして、学生が伝えたいことを自由に話せる機会を与えるために聞かれることが多いです。面接官は、この一言から学生の熱意や意欲を再確認し、面接全体の印象を最終的に整理します。そのため、ただ「特にありません」と返すのではなく、面接中に伝えきれなかったことや、改めて強調したいポイントをしっかりと伝えることが大切です。

追加の質問例

面接官:「最後に何かメッセージはありますか?」

学生:「本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。面接を通じて御社の〇〇に対する考え方を深く理解でき、ますます志望度が高まりました。特に△△の取り組みに強く共感し、私自身も入社後に□□のスキルを活かしながら貢献したいと考えています」

- 「最後に何かメッセージはありますか?」でライバルと差別化したいのですが、どのようなメッセージが面接官に響きますか?

面接を振り返り共感できた点を伝えるなど、入社への熱意や意欲を伝えよう

「○○というお話に共感し、入社したい気持ちがさらに強まりました」「自分の△△というスキルを活かし、御社に貢献したいと考えています」といった言葉は、熱意や意欲を伝えるのに効果的です。

また、入社前に準備しておいた方が良いことを質問することで、前向きに学ぶ姿勢が評価され、成長への意欲をしっかりアピールできます。

最後のメッセージでは、面接での話題に触れて共感したことや、会社についての理解が深まったことを伝えると好印象です。ポイントは、企業理解・自己理解・対話からの学びなどを端的に伝えることです。

② 「ほかに確認したいことはありますか?」

最後に、「聞き忘れたことはありませんか?」という意味でこの質問をされることがあります。この質問は、単に逆質問の漏れがないかを確認するためのものですが、ここで「特にありません」と即答してしまうと、関心が薄い印象を与えてしまう可能性があります。

せっかくの機会なので、可能であれば、最後にもう一つ質問をすることで、企業への関心や意欲を自然にアピールできます。

もしすでに十分な説明を受け、特に追加で聞くことがない場合は、無理に質問をする必要はありません。その場合は、面接官への感謝を伝え、「本日お話をうかがい、御社について十分理解することができました」などと締めくくりましょう。

例文

面接官:「ほかに確認したいことはありますか?」

学生:「本日は、業務内容について詳しくうかがうことができ、大変参考になりました。もう一点お聞きしたいのですが、御社では新入社員向けの研修制度について、どのような取り組みをされているのでしょうか」

③ 「今日の面接の感想を聞かせてください」

面接の振り返りを求めるこの質問は、学生がどのように面接を受け止めたかを知るために聞かれることがあります。面接官は、単に感想を聞くだけでなく、学生がどのような姿勢で選考に臨んでいるのか、どのような学びを得たのかを知りたいと考えています。そのため、ここで求められているのは、「緊張しました」や「難しかったです」といった回答ではないということを念頭におきましょう。

「今日の面接の感想を聞かせてください」と聞かれたときは、自分の成長意欲を伝えるチャンスだと捉え、面接の内容から得た学びや気づきを伝えましょう。

例文

面接官:「今日の面接の感想を聞かせてください」

学生:「本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。御社の〇〇という取り組みについて詳しくお話を伺い、理解が深まりました」

面接官が「今日の面接の感想を聞かせてください」と聞く意図について説明します。私の場合は、気持ちを聞くことで入社の意向を測りたい、感情を理論整然と話せるか確認したい、こちらの評価とのズレがないか、振り返りでどのような自己評価をするのか知りたいといったところです。

面接官からの評価が点数でわかる! 本番に備えて面接力を測定しよう!

自分が面接官の目にどう映っているか、きちんと把握できていますか?

「面接力診断」では、あなたが面接本番でどれほどの力を発揮できるかを100点満点で測ります。

39点以下だと実力を発揮できていない可能性が高いです。診断結果から改善策を提案するので、本番に向けて対策しましょう。

- もうすぐ初めての面接がある人

- 自信のあった面接に落ちてしまった人

- 面接への不安を和らげたい人

注意しよう! 逆質問の終わり方で陥りがちな3つの失敗例

注意しよう! 逆質問の終わり方で陥りがちな3つの失敗例

- 時間を気にしすぎて質問を早口で済ませてしまう

- 面接官の回答を遮ってしまう

- 「以上です」「特にないです」と素っ気なく終わらせてしまう

逆質問の締めくくりは、面接官が最後に受ける印象を決める重要なポイントです。しかし、無意識のうちに評価を下げる行動をとってしまうことも少なくありません。たとえば、時間を気にしすぎて慌てて質問を終わらせたり、面接官の話を遮ってしまったりすることは、よくある失敗例の一つです。

どんなに良い質問をしても、終わり方が不適切だと、「話をきちんと聞いていないのでは」「自信がなさそう」「本当は関心が薄いのかもしれない」と誤解される可能性があります。自分では問題ないと思っている対応でも、面接官からはネガティブな印象を持たれてしまうことがあるため注意が必要です。

ここでは、逆質問の終わり方で陥りがちな3つの失敗例を紹介します。自分が知らず知らずのうちにやってしまっていないか、ぜひチェックしてみてください。

① 時間を気にしすぎて質問を早口で済ませてしまう

逆質問の際、「時間を取りすぎると迷惑ではないか」と気を遣いすぎるあまり、急いで質問を終わらせてしまうケースがあります。しかし、質問が早口になったり、必要な情報を省いたりすると、「自信がない」「焦っている」「考えがまとまっていない」と誤解される可能性があります。

また面接官は学生の論理的思考力や伝え方も見ているため、質問の意図が十分に伝わらないと、「話を整理する力が不足している」と判断されることもあります。

時間を意識することは大切ですが、逆質問の目的は企業の理解を深め、あなたの入社への意欲を伝えることです。 クッション言葉を適度に使いながら、「お時間をいただきありがとうございます。それでは、〇〇についてもう少し詳しくうかがってもよろしいでしょうか?」と伝えるなど、余裕のある話し方を意識しましょう。

逆質問の適切な時間は3〜5分程度です。一言二言で簡潔に質問をして、面接官の負担にならないようにしましょう。あらかじめ1〜2つの質問を準備しておき、短い時間で充実した対話ができるように心がけましょう。

② 逆質問の最後に面接官の回答を遮ってしまう

面接官の説明が終わる前に「なるほど」「わかりました」と反応してしまうと、話を最後まで聞く姿勢がないと受け取られる可能性があります。相手の話を途中で遮ることで、「人の説明を最後まで聞く習慣がない」「自己判断で話を切り上げてしまう」と思われてしまう可能性があるためです。

相手の話を最後まで聞くことができるかどうかは、仕事を進めるうえで重要なスキルと見なされます。 実際に、社内外のやり取りでは、相手の意図を正しく理解し、適切に対応できることが求められるため、面接でもその姿勢が評価の対象になるのです。

質問をした後は、面接官が完全に話し終えるまで待ち、少し間を置いてから返答することを意識しましょう。相手の話を最後まで聞くことで、落ち着いて受け答えができる印象を与えられ、ビジネスの場でも信頼される対応につながります。

③ 逆質問の最後に「以上です」「特にないです」と素っ気なく終わらせてしまう

企業研究をしっかりおこなっている学生であれば、面接のなかで新たに気になる点が生まれるのは自然なことです。そのため、逆質問をしないまま終えると、「本当に入社を考えているのだろうか?」と疑問を持たれることもあります。特に、面接官が丁寧に回答してくれた後に素っ気なく終わらせてしまうと、「話を聞いてもあまり興味を持てなかったのかもしれない」と誤解される可能性もあります。

また、面接官は逆質問を通じて応募者の考え方や価値観を知ろうとしているため、質問をしないことでアピールの機会を逃してしまう可能性もあります。

「以上です」「特にないです」と素っ気なく終わるのではなく、「本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました」などのフレーズを添え、感謝の気持ちを伝えましょう。

- 集団面接などで、用意していた質問がすべて解消されてしまった場合はどうすれば良いでしょうか?

自分の経験に関する質問を一つ持っておくと、ほかの人と被ることが少ない

その場合は感想を述べましょう。「私も△△の質問を考えていたのですが、すでにほかの方から質問が出たので疑問は解消されました。△△が××だとうかがって、非常に興味を持ちました。できればもう少し詳しくお話しいただけないでしょうか」などと、回答を受けての自分の考えを述べ、さらに詳しく話して欲しいとお願いしてみましょう。

質問が重なったとしても、質問の意図や答えに対する感想まですべて同じではないと思います。

また、自分の経験にもとづいた質問をすると、他の人と重なることが少なくなります。たとえば、「脇目も振らずに柔道ばかりやってきましたが、このような人材は御社にはいるのでしょうか」といった質問が考えられます。こうした質問も準備しておきましょう。

面接の不安を解消! 本番前に面接力を測って弱点を発見しよう

不安を抱えたまま面接本番に臨むと、面接官に好印象を残せず、内定が遠のいてしまう可能性があります。

そんなときこそ「面接力診断」を受けましょう。

簡単な質問に答えるだけで自分の弱点がわかり、改善方法も提案してもらえます。ぜひ活用して面接を突破してください。

- 近く面接本番を控えている人

- 自分の面接の改善点を知りたい人

- 過去の面接で力を発揮しきれなかった人

面接の逆質問はいつ終わる? 気になる終わり方を解説

面接の逆質問に対して、「どのタイミングで、どのように終わるのか」がイメージできず、不安に感じている人もいるのではないでしょうか。

結論から言えば、面接官が終わるタイミングを示してくれるため、学生が過度に気にする必要はありません。

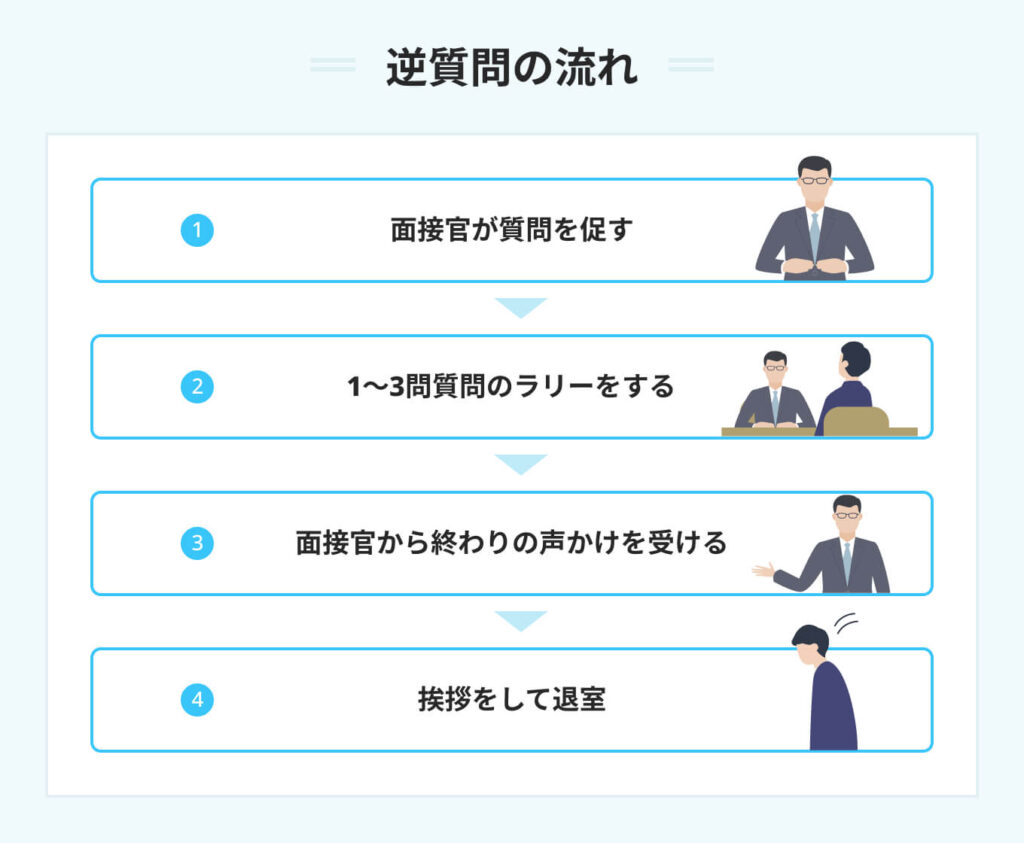

通常、逆質問のパートは面接官から「何か質問はありますか?」と促されて始まります。その後、学生が1~3問程度質問し、面接官がそれに回答する流れが一般的です。面接官から「ほかに質問はありますか?」「そろそろお時間なので、最後に何かありますか?」といった言葉があれば、逆質問の締めくくりに入る合図です。

その後、面接官から合否の連絡方法や次の選考ステップについて説明があり、面接が終了します。

逆質問の終わるタイミングは、面接官が誘導してくれることを念頭に置いて、当日は落ち着いて対応しましょう。

アドバイザーのリアル・アドバイス!終わり方次第では、「理解できていないのでは? 」と不安を持たれてしまう

当然のことですが、面接の場も質問を介した面接官と学生のコミュニケーションの場です。

私も普段、講師として面接練習をする際、「ほかに質問はありますか? 」と逆質問を投げかけると、「ありません」や「大丈夫です」といった一言二言だけで返されることもあります。

もちろん、最低限のコミュニケーションは成立しているともいえますが、面接官によっては「ちゃんと回答を理解してくれたかな? 」とか「どう思ったんだろう? 」と、感じてしまうこともあります。

最後に回答への感謝や感想などを伝えることで意欲のアピールになる

少なくとも、質問に答えてもらったことへの感謝の気持ちや回答に対する感想や理解した旨などはしっかりと伝えましょう。

この最後の一言二言が添えられるかどうかで、その人のコミュニケーション能力の高さや入社への意欲を垣間見ることができますし、それが最終的には面接官の「この学生と一緒に働きたい」という気持ちを高めることにもつながります。

逆質問は伝え方を工夫することで面接官からの印象が一気に変わります。実際の例を参考に印象に残る質問を考えましょう。

逆質問50例

面接の逆質問50例|熱意を伝えつつ企業とのマッチ度を見極めよう

NGな逆質問の例

面接で聞いてはいけない逆質問7選! ミスを避けるコツとOK例文も

最後まで気を抜かずに! 逆質問が終わった後はどうする?

最後まで気を抜かずに! 逆質問が終わった後はどうする?

- 面接官からの追加の指示に従う

- 合否の発表について確認する

- 忘れずに挨拶をして退室する

逆質問が終わったからといって、面接が完全に終了したわけではありません。企業は、学生の質問力だけでなく、やり取りの締めくくり方や退室時の振る舞いも見ているからです。面接の最後の対応次第で、学生の印象がさらに良くなることもあれば、逆に「マナーが足りない」「準備不足」と思われることもあります。面接の会場の外に出るまで、面接が続いていると思って行動しましょう。

また、面接官が最後に追加の指示を出すことや、合否の連絡方法について伝えてくれることもあるので、聞き逃さないようにしましょう。ここでは、逆質問が終わった後に意識しておくべき3つのポイントを紹介します。

① 面接官からの追加の指示に従う

逆質問を終えた後、面接官から「何か追加の書類を提出してほしい」「次の選考についての案内を確認してほしい」といった指示がある場合があります。このような案内を聞き逃してしまうと、「細かい確認ができない人」「指示を正しく理解できない人」と思われる原因になりかねません。

面接の最後は、学生自身も緊張が解けやすく、気が緩んでしまうタイミングですが、面接官の言葉を最後まで注意深く聞きましょう。指示を受けたら、「承知しました」「ありがとうございます」など、返答をしっかりおこない、不明点があればその場で確認してください。

オンライン面接の場合、「この後、メールで次のステップについてお知らせします」といった案内があることもあります。こうした情報を忘れないように、面接が終わった後にメモを取るなどの工夫をすると、スムーズに次の選考へ進めます。

- 面接の最後、逆質問の終わりの後に追加の指示がありませんでした。不合格確定でしょうか?

企業によって対応は異なるため不合格確定と考える必要はない

逆質問の後の追加の指示は必ずあるものではありません。企業によっては合格の連絡の際に一緒に追加の指示などをおこなうケースもあります。

そのため、「追加の指示がなかった=不合格確定」と考える必要はありません。

ただ、面接官が単に忘れている場合もあるので、気になる場合はその場で質問することも有効です。これもあなたのコミュニケーション能力を示す場面の一つになります。

② 合否の発表について確認する

面接の最後には、合否の発表時期や連絡方法について案内されることが一般的です。万が一、案内がなかった場合は、「合否の結果はいつ頃ご連絡いただけますでしょうか?」と、シンプルに確認してみてください。

ただし、面接官がすでに合否の通知について説明しているにもかかわらず、再度質問してしまうと、「話を聞いていない」と思われてしまう可能性があります。事前に説明がなかったかどうかをしっかり確認したうえで、適切なタイミングで質問しましょう。

また、「合否の発表についてうかがってもよろしいでしょうか?」といった形で、相手に配慮した言い方をすると、より丁寧な印象になります。結果の通知方法やタイミングを把握しておけば、余計な不安を感じることなく、次の行動に移りやすくなります。

合否の発表について聞きそびれた場合、ビジネスメールとして相応しい文章で問い合わせするのであれば、失礼にはなりませんよ。件名は「合否発表に関する問い合わせ」などとし、名乗り、挨拶の後に「確認が漏れておりました」として、聞いてみましょう。文末には「お手数をおかけしますが」などのクッション言葉を忘れずにつけてください。

③ 忘れずに挨拶をして退室する

面接の終わり方は、面接官に残る最後の印象を左右します。どんなに良い受け答えができていても、最後に素っ気なく退室してしまうと、「礼儀が足りない」と感じられる可能性があります。

退室時の基本的なマナーとして、面接官に向かってしっかりとお礼を伝え、姿勢を正して挨拶をすることが大切です。さらに笑顔で軽く会釈をすると、丁寧で印象の良い退室ができます。

オンライン面接の場合は、退室前に「本日はありがとうございました。それでは、失礼します」と一言添えてから退出するのがベストです。画面が切れる瞬間まで気を抜かず、カメラの前で落ち着いた態度を保ちましょう。

最後の挨拶同様に、最初の挨拶もみられています。入室の流れと挨拶するタイミングを面接の形式ごとに解説しているのでこちらの記事で対策をしましょう。

完璧な面接の逆質問の終わり方をマスターして内定獲得につなげよう

逆質問は、面接官に対して自分の意欲や適性を伝える貴重なチャンスです。その終わり方や面接の締めくくり方によって、評価が大きく変わることがあります。

面接官の話を最後までしっかり聞き、適切な言葉遣いで感謝を伝えられれば、面接全体の印象が良くなります。記事で紹介した5つのフレーズを活用して、印象に残る終わり方で面接を締めくくりましょう。

逆質問が終わった後は、「面接官からの指示に従い、合否の発表について確認し、最後の挨拶を丁寧におこなう」という3つの流れを守ってください。

また、逆質問の終わり方は質問そのもの以上に、ライバルと差別化できる部分でもあります。面接官に「この人と一緒に働きたい」と思ってもらえるよう、最後まで気を抜かず、印象に残る面接を目指して対策しましょう。

アドバイザーからあなたにエール面接の評価が下がることもあるため最後まで気を抜かずに取り組もう

逆質問の締めくくり方次第で、面接全体の印象がガラッと変わることがあります。せっかく面接全体が順調でも、最後の終わり方が悪いと、印象を下げてしまいかねません。 まさに「終わり良ければすべて良し」という言葉の通り、有終の美を飾りたいものです。

逆面接の最後に伝えるべき内容を理解して簡潔に伝えよう

終わり方としては、まず相手の回答にしっかり共感し、感謝の気持ちを伝えることが大切です。「とても参考になりました。ますます御社で働きたい気持ちが強まりました」と誠実に伝えれば、積極的な姿勢を印象づけられます。

また、「何か準備すべきことがあれば、ぜひ教えてください」と質問することで、成長意欲が伝わり、前向きな印象を残せます。

そして最後に、面接の時間を取ってくれたことへの感謝をしっかりと伝えましょう。

このように、理解・意欲・感謝を簡潔に伝えることで、コミュニケーション力の高さも印象づけられます。逆質問を上手に締めくくることで、面接官に「この人と一緒に働きたい」と感じてもらえるかもしれません。最後のひと押しで、印象アップを狙いましょう!

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

キャリアコンサルタント/2級キャリア技能士

Misako Sugihara〇石川県金沢市を拠点に15年にわたり就職支援に携わる。2年前からは転職支援も手掛けている

プロフィール詳細国家資格キャリアコンサルタント

Kazuhiro Yamaji〇会社員として長年勤務した後キャリアコンサルタントとして開業。企業の採用・高校生向けセミナー講師・転職支援・リスキリング補助など多岐にわたる分野でキャリア支援にたずさわる

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/むらや社労士事務所代表

Yoko Muraya〇上場企業を含む民間企業での人事・採用経験約20年。就職支援や転職相談に従事し多くの求職者を支え、セミナー講師も務める。社労士の専門知識を活かし温かい雰囲気で各人に寄り添う

プロフィール詳細