この記事で得られること

- どんな人に読んでほしい?

①就職が決まらない状況で就活に行き詰まってしまった人

②就職が決まらない原因がわからない人

③就職が決まらないまま4年生になってしまった人 - このオピニオン記事で得られること

①就職が決まらない人の共通点と対処法

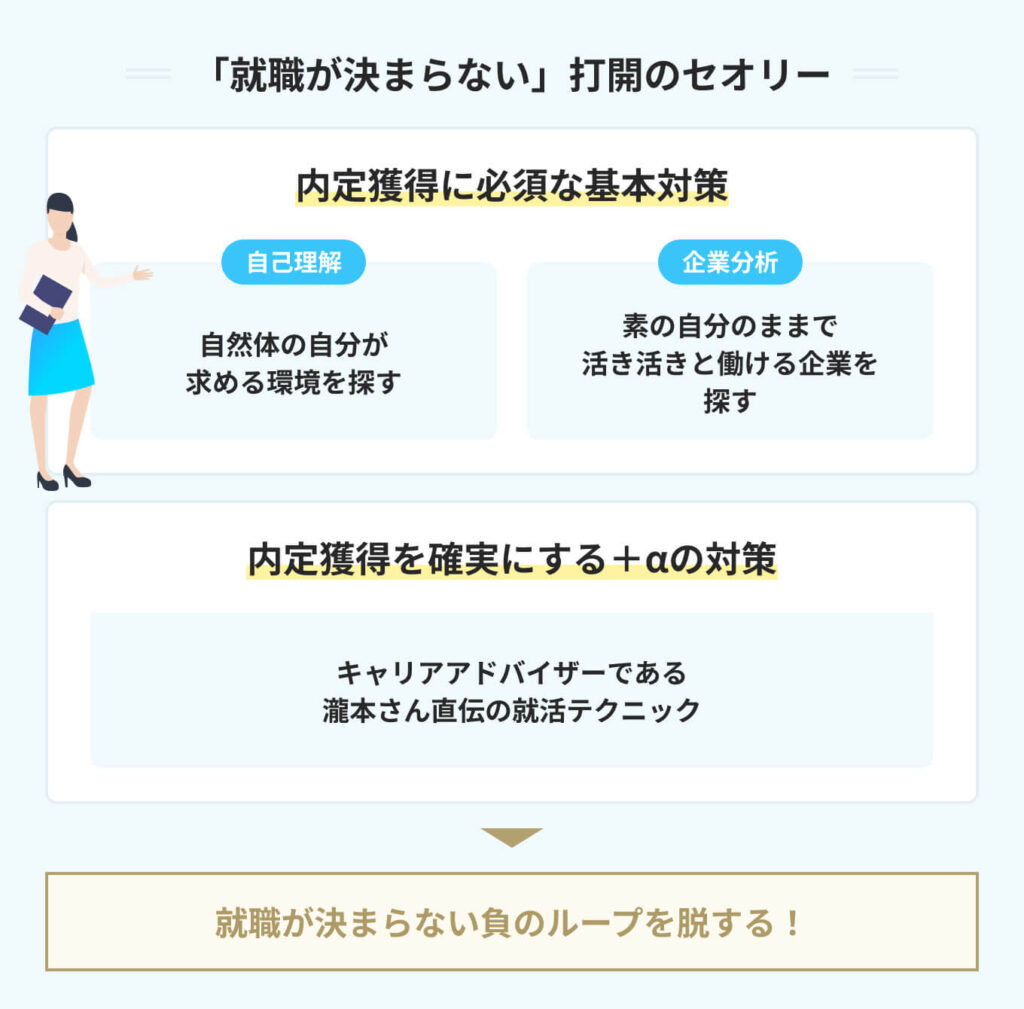

②就職が決まらない状況を即打開するのに欠かせないセオリー

本コンテンツは、PORTキャリアに参画するアドバイザーによるオピニオンコンテンツです。アドバイザー自身の一次的な実体験や、これまでの具体的な支援実績に基づいた「その人にしか語れない」独自の知見をお届けします。

※ 記事内で紹介する事例は、関係者のプライバシー保護とキャリアコンサルタントとしての守秘義務の観点から、個人が特定されないよう細心の注意を払って編集・構成しています。

インタビュー:團祥太郎(PORTキャリア編集部)/執筆:瀧ヶ平史織(同)

就活対策は十分にしているはずなのに、一向に就職が決まらない。そのような人は、今すぐ「対策」をやめるべきかもしれません。やればやるほど内定から遠のく悪循環に陥っている可能性があります。

多くの学生は、「もっと対策をすれば次は受かるはず」と信じてよりいっそう対策を重ねていきます。しかし今のまま同じ方法で対策を重ね、選考を受け続けても不採用という負のループに陥るだけではないでしょうか。行動を変えなければ、結果も変わらないのです。

そして行動を変えるには、考え方を変える必要があります。就職が決まらない現状から一気に選考を突破できる状態に持っていくために、あなたが今やるべき対処法をお伝えします。

「就職が決まらない」のは就活との向き合い方が原因かも。一気に内定に近づく視点の変え方

就活は人生が決まる重要な局面。なんとか成功させなければと肩肘を張るものですし、不安にもなりますよね。だからこそ対策に対策を重ねようとする気持ちはとてもよくわかります。

今あなたは、就活を「良い企業に入社するためにやるもの」と思ってはいませんか? もし当てはまるなら、それが負のループの原因かもしれません。

というのも、就活の本来の目的は、本当にあなたに合った心の底から「行きたい」と思える企業に入社することにあるからです。対策に対策を重ね武装した姿でなければ活躍できない場所ではなく、素の自分が活き活きと力を発揮できる場所を探すことこそが大切です。

そして企業側も、素の姿のまま「入社したい」という思いを伝えてくれる学生を求めています。自然体でなければ、本気で自社を志望しているのか、本当の意味で企業と相性が良いと言えるのかがわからないからです。

つまり自己理解を深めて素の自分の気持ちを明確にすることこそ、就活で必要とされる「対策」のすべてと言っても過言ではないということ。まずはこの認識を持ってください。

そのうえで企業分析をして視野を広げ、素の自分を求めてくれる企業を見つけましょう。確実な内定獲得につなげるには、この先で解説している私の経験に基づいたテクニックが役立つはずです。この流れで対策を進めて行けば、必ず内定は獲得できます。

就活軸は自然体をベースに。就活に本当に必要な「自己理解」の在り方

自分がこれから働く企業を探すのに、肝心な自分のことをよく知らない。そういった学生は非常に多いです。どうしたい? 何がしたい? と問われた時、あなたは答えられるでしょうか。

この質問に答えられないまま就活を進めてしまうと、企業側に志望度が伝わらず「なんとなく自社を志望しているんだ」と思われ、どれだけ選考を受けても一向に内定が出ない状況に陥りやすくなります。結果として、「就職が決まらない」となるわけですね。

ここからは、そのような状況を打開するべくまずやるべき「自己理解」の方法を解説します。

企業に寄せた就活軸は逆効果。自分の「芯」を追究しよう

企業が求める回答、企業が望む人物像、企業が興味を持つ言葉選び──。企業に合わせて徹底的な「対策」が練られた学生の言葉は、かえって響いてこないもの。

私は毎週30~40人の採用担当者と話をしますが、「自社に合わせた対策をしてきているなと感じると、学生の魅力が見えてこない」という意見を非常によく聞きます。回答が「棒読みで嘘っぽい」という理由で学生を不採用にするケースは、意外に多いのです。

では、どうすれば採用担当者に響く言葉を伝えられるのか。極端なことを言うようですが、「明確なやりたいことやかなえたいことがあり、それを実現できる企業を探していたら、偶然にも当てはまる一社が見つかった」。それくらいの気持ちで就活の軸の設定や企業探しをするのが良いと思っています。

逆に言えば、不採用となってしまったということは心の底から「この企業に行きたい」と思える要素を、あなた自身が見つけられていなかったということなのです。

企業選びの軸の回答例が知りたい人はこちら

意欲が伝わる「企業選びの軸」の回答例50選|見つけ方も解説

就活の軸は「やりたくないこと」から見出す

では、実際にどうすれば「軸」が見つかるのかというところが重要ですね。まったく希望ややりたいことがない、という学生には、よく「やりたくないことから軸を考えていこう」と伝えています。

「これは嫌」という思いも、紛れもなくあなたの希望であり本心。就活の軸を決めるうえで、明確な希望を見つけようとしなくても良いのです。無理やり絞り出した、本心とは言えない軸を立てたところで自然体の自分での就活はできませんから。

些細なことでもかまわないので、やりたくないことやできないことを考えてみてください。たとえば、以下のようなものが挙げられますね。

「やりたくないこと」「できないこと」の例

- 人とのコミュニケーションはできるだけ避けたい

- 肉体労働はしたくない

- 数字を扱う仕事や複雑な計算が必要な仕事はできない

「やりたくないこと」「できないこと」を探し、消去法でそれに当てはまる仕事を考えれば、おのずと業界や職種は絞られていくもの。当てはまった仕事の共通点を探すことで、軸が見えるようになるはずです。

やりたいことの見つけ方を知りたい人はこちら

やりたいことがわからない人必見! 隠れた本心を見つける思考・行動

やりたいことがないのはチャンス! 1度きりの人生を後悔しない方法

「とりあえず」を脱却。本当に自分が行くべき企業の見極め方

とりあえず大手、とりあえず有名企業、とりあえず給料が良くて安定しているところ。

面談をするなかで多くの「とりあえず」を聞きますが、就活はあなたの人生がかかっている局面。あいまいな基準で決めて、「こんなはずじゃなかった」と嘆く人を何人も見てきました。

とはいえ、絶対的な企業選びの基準を定めるのもなかなか難しいですよね。ここからあなたが本当に行くべき企業を見極める方法を解説するので、参考にしながら企業選びをしてみてください。

「とりあえず大手」が落とし穴。企業研究は視野の広さを持とう

ここ数年で「就職が決まらない」「もう就職先はないのでは?」と焦る大学4年生を何人も支援してきました。ただ、私から見れば本当に危機的状況に陥っている人はごくわずかなのですよね。このギャップは、どこから生まれるのでしょうか。

答えは、「“なんとなく”大手志向である」というところにあります。

大手志向は悪いことではありません。問題なのは、自分が本当に望む環境もよく知らないままに「大手企業が良い」と思い込んでいること。本当に大手企業の環境が自分に合っているのかを考えないまま、大手企業を志望している人が多い印象を受けます。

大手企業のメリットとデメリット(編集部・制作)

- メリット:資本力があり社会に広く貢献できる

- デメリット:業務が細分化しており担当業務が限られるためスキルが身に付きにくい

中小企業のメリットとデメリット(編集部・制作)

- メリット:業務範囲が広く早い段階でスキルを身に付けられる

- デメリット:経済的な安定性に欠ける場合がある

これからは、一人ひとりが持つスキルが何よりも重要視される時代。スキル量が市場価値に直結する環境において、大手企業でゆっくりと成長していく必要性はあるか? それは本当にあなたが望む姿か? 問い直してみれば、「大手でなくても良い」と答える学生が非常に多いわけです。

そう考えてみれば、選択肢はまだまだあります。そもそも日本のほとんどは中小企業。数の少ない大手企業より、豊富にある中小企業のなかから探したほうが、真に自分に合った企業を見つけられると思いませんか?

大手志向のリスクについて知りたい人はこちら

大手病は危険? 未来を台なしにする前に知るべき3つのリスク

自分に合う企業かどうかは「似ている人」の存在で判断する

就活の軸を見つけると、興味の湧く企業が出てきたり「この企業は自分に合っているかも」と思える企業が見つかったりします。ただその企業が自分に向いているかどうかの判断が難しいところ。一つ明確な指標にしやすいのは、その企業に自分に似ていると感じられる人がいるかどうかです。

企業は結局のところ、応募者との相性で合否を決めます。つまり選考の過程で「自社のこの人と似ているな」と感じられる要素があれば、相性が良いと判断されやすいわけです。

まずは多くの企業と接点を持ちましょう。インターンシップや説明会、OB・OG訪問など、今はいくらでも手段があるので、そのなかで「自分と考え方が似ている」「この人の働き方に共感できる」と感じられる人を見つけてください。

企業と接点を持つ方法を知りたい人はこちら

◇インターン

インターンは就活に不可欠? 8のメリットと選び方を詳細解説

◇説明会

企業説明会で聞くべき質問30選! 質問の考え方や注意点も解説

◇OB・OG訪問

OB・OG訪問は質問選びが鍵! おすすめ質問100選を紹介

選考突破率をぐんと上げる就活テクニック

就活の軸さえ明確になれば必要な就活対策はほとんど済んだようなものですが、もう一歩内定獲得の可能性を上げるためのテクニックもお伝えしておきます。

私が普段学生を支援するなかでお伝えしている魅力付けのコツや、採用担当者から見た「魅力的な学生」にフォーカスしているので、ぜひ参考にしてください。

採用担当者はエピソードで落とす。「意味付け」で魅力を伝えよう

「志望動機や自己PR、強みやガクチカを聞いた際、具体的なエピソードを聞いて深掘りしていけば本心を語っているかどうかは一目でわかる」。これは実際に普段多くの学生の選考をしている採用担当者の言葉。

1回の深掘り質問には答えられるものの、それ以上深掘りされると答えられない。「なぜ?」を繰り返したときにどんどん答えが不明瞭になっていく。そのような状態だと、「この就活を乗り切るために用意してきた答えであって、本心ではないのかもしれない」と感じて落とされてしまうのです。

こういった話をした時、多くの学生は「ではどのような経験が良いのか」と疑問を口にしますが、どのようなエピソードであっても魅力的にできるというのが持論です。最も重要なのはいかに意味付けをするかにあるのではないでしょうか。

サークル活動やアルバイト、留学に関しても、ただやっていれば良いとうわけではありません。逆に言うなら、それらをまったくやっていなかったからあなた自身に価値がない、というわけでもないのです。

私は以前、国家公務員を目指し二浪二留したものの、志半ばであきらめ就活にシフトした学生を支援したことがあります。結果だけ見れば国家公務員をあきらめた学生。ここから「留年経験で何を学んだか」をとことん掘り下げていきました。

それによって「国家公務員をあきらめたものの、大きな学びを得て成長した」というアピールができるようになるわけです。結果として、その学生は希望の企業から内定を獲得することができました。

自分のこれまでの経験をポジティブに変換し、「意味のある経験ができた」といえる要素を自信を持って語ること。就活においてはこの点が本当に重要です。まずは自分のポジティブな経験、ネガティブな経験を書き出してみることから始めましょう。

難しいときは、AI(人工知能)に頼るのもおすすめです。些細なことでも良いので、ネガティブな経験を20個程度書き出してAIに読み込ませ、ポジティブな要素を抜き出してもらいましょう。

100個程度ピックアップしてもらえば、必ず一つは「これはアピールに使えそう」と思えるものが見つかるはずです。

「就活の軸」が見られるからこそ貢献度のアピールが差別化の要になる

就活の軸は自分主体で考えることが重要ですが、一つ注意しておきたいのは伝え方。

やりたいことを語る学生を見た時、「志がある」と感じる人もいれば、「自分本意である」と感じる人もいます。この差が出るのは、面接のフェーズが進んだときです。

経営層は企業を引っ張っていく立場なわけですから、やはり「自社に貢献してくれるか」という視点で候補者を見なければなりません。そのような時、自分のやりたいことしか語られないと「この学生に企業を任せるのは不安」と判断されてしまいやすいわけですね。

だからこそ、ただ自分の希望を一方的に語るのではなく、そのうえで「自分がやりたいことを実現した結果、このように貢献できる」というふうに伝えることが重要です。

「対策」でなく「心からの希望」を探すことこそが就活の在り方

就職が決まらないのは、あなた自身の希望を明確にすることで打開できる。そのことを理解していただけたのではないでしょうか。

企業に求められようとすればするほど、逆効果になりがちなのが就活。まずは自分が何を望んでいるのか、心の奥の希望を見つけ出すのが何よりも重要です。

ただしこの作業は一人で取り組もうとすると難しい場合もあるので、私たちキャリアアドバイザーが役に立てることが多いと思っています。大学のキャリアセンターに相談するのも良いですね。

何より、就活のプロはあなたの希望や「あなたらしさ」を引き出すことに長けています。対話を通してあなたにしかない魅力を引き出し、その魅力を最も活かせる環境を見つけてくれるはず。対策に終始しない、あなたらしさを発揮できる舞台を探すのが本当の就活です。

編集後記●就活といえば第一に行きたい企業があり、その企業に合わせて自分の魅力やガクチカを伝えていくもの。そんなイメージが私自身にもありました。しかし、今回瀧本さんからお話をうかがったことでイメージが180度変わったように思います。「自分を偽らない就活」は決して理想ではなく、実現可能な、最も希望に近づく戦略なのだと実感しました。 (瀧ヶ平)

就職が決まらない人に贈るQ&A集!

なかなか就職が決まらず悩むのは、多くの人が経験しています。以下に実際に就職が決まらずに悩んだ学生や転職者、当社で求職者支援をするなかで寄せられた相談へ、専門家からのアドバイスをもらったQ&Aコンテンツを掲載しています。

就職が決まらない事態を脱却するため、自分の状況に近いものを読んでみてくださいね。

対策法を知りたい人向け

①就職先がなかなか決まらないです……。どうすれば良いでしょうか。

②就活で採用が決まらない自分が無能に感じて悲しいのですが、どうしたら早く採用されますか?

③就職が決まらない人にはどんな特徴がありますか?

④就活がうまくいかない人の原因って何ですか?

⑤大卒なのに就職できないかもしれなくてやばいです。

就職先が決まらず精神的につらいと感じる人向け

①仕事が決まらないストレスに悩まされています。

②仕事が決まらない状況が続き、うつ気味です。どうすれば脱却できますか?

③就活、全然受からなくてつらいです。助けてほしいです。

④立て続けに落ちていてつらいです。

就職が決まらないまま卒業する可能性のある人向け

①就職が決まらないまま卒業したらその先はどうなりますか?

②就活から逃げた人の末路を教えてもらえますか?

③就活失敗したやつの末路は、どうなりますか?

転職者向け

①転職で職種が決まらないのですが、どう選べばいいですか?

②転職活動が1年決まらないのは何が原因なのでしょうか?

③20代で転職がうまくいかないのは何が原因でしょうか?

④退職後に転職先が決まらないので不安でいっぱいです。

⑤転職先が全然決まらないので鬱になりそうです……。

⑥転職が決まらない場合のメンタルケアは、どのようにしたら良いですか?

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi