この記事のまとめ

- プレゼン形式の自己PRは話す内容や時間制限を理解することが第一歩

- プレゼン形式の自己PRで企業側が見る能力を理解しよう

- わかりやすい資料作成がプレゼン形式の自己PRで評価を残すカギ

「次回の選考では自己PRをプレゼン方式でおこなう」と聞き、どのような対策を立てれば良いのかわからず、準備が進まない人もいるのではないでしょうか。自己PRをプレゼン形式で実施する場合、口頭よりも多くの情報を採用担当者に伝えることが可能です。

しかし、採用担当者に内容を理解してもらうためには、わかりやすい構成や資料作りが欠かせません。

この記事では、自己PRをプレゼン形式でおこなうときの基本情報や企業に見られる能力をキャリアコンサルタントの今住さん、富岡さん、岩﨑さんと一緒に解説します。

特に大手企業の人事経験のある岩﨑さんからは、プレゼンの資料や話す内容でほかの就活生と差をつけられるリアルなアドバイスを聞いているので、必ず確認してみてくださいね。

どのような事前準備をすれば良いのかを理解して、選考に臨みましょう。

【完全無料】

大学3年生(27卒)におすすめ!

選考前に必ず使ってほしい厳選ツール

1位:自己PR作成ツール

自己PRが思いつかない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう

2位:志望動機作成ツール

5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します

3位:自己PR例文100選

お手本になる自己PRをまとめました。書き方に悩む人、文章の質を高めたい人へ

4位:面接回答集60選

見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました

5位:逆質問例100選

面接官から「志望度が高い」と思われる逆質問例を厳選しています

【併せて活用したい!】

スキマ時間3分でできる就活診断ツール

①適職診断

たった30秒であなたが受けない方がいい仕事がわかります

②面接力診断

39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう

プレゼン形式の自己PRとは視覚的に強みや実績をアピールする方法

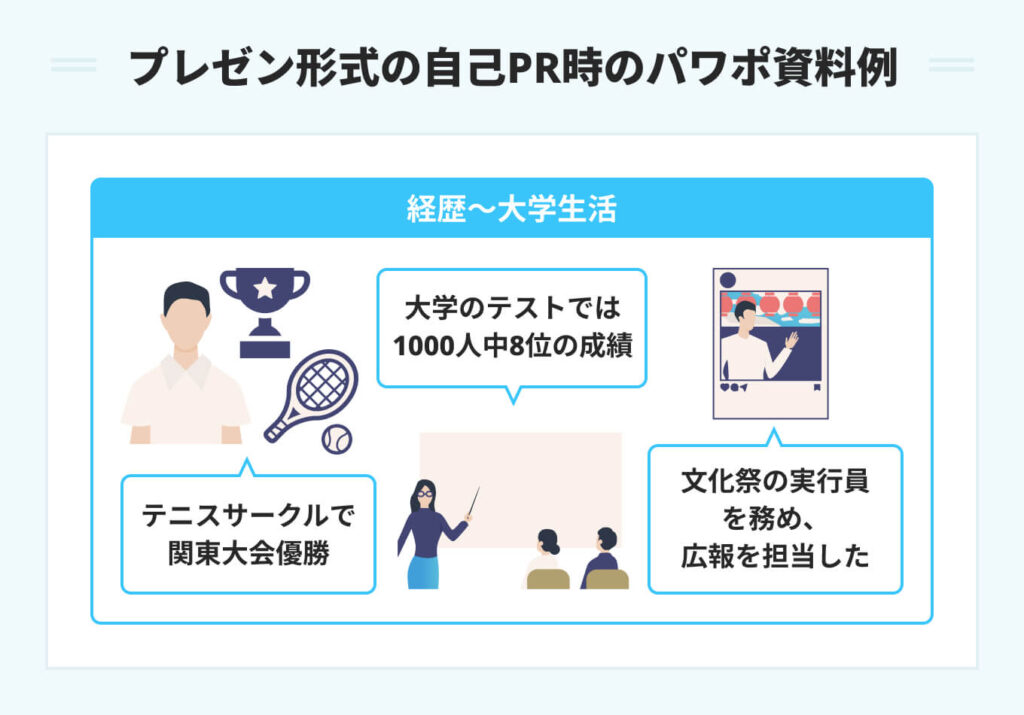

プレゼン形式の自己PRとは、パワーポイントのスライドを活用して、視覚的に自分の強みや実績をアピールする方法です。一般的な自己PRでは、口頭で自分の実績や強みを伝えるため、採用担当者は学生が話した内容から、場面を想像する必要があります。

一方で、プレゼン形式の自己PRであれば、エピソードをイメージさせやすいイラストや写真を用意することで、より具体的に想像させることができるのです。

しかし、視覚的に強みや実績をアピールできるといっても、どのような資料を用意すれば良いのかわからない人もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事の前半では、プレゼン形式の自己PRの基本情報や企業が実施する意図を解説します。まずは企業が学生の何を知りたいのかを理解して、アピールするべき部分を明確にしましょう。

そしてその後で、プレゼン形式の自己PRを考える3つの事前準備や資料を作成するコツを解説します。記事を最後まで読めばプレゼン形式の自己PRで自分をアピールする方法がわかり、ほかの学生と差をつけることができます。

4つの質問に答えるだけで自己PRが作成できます

自己PRは就活において必ずといっていいほど必要になります。自己PRが曖昧なまま就活がうまくいかなかったという就活生は多くいます。

そこで活用したいのが「自己PR作成ツール」です。これを使えば、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、あなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。

ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。

(リーダーシップが強みの場合)

採用担当者からの指示を確認! プレゼン形式の自己PRの基本情報

プレゼン形式の自己PRの基本情報

- 内容:自己PRに関する範囲のお題

- 時間制限:3分〜5分

- 資料作成の有無:企業によって異なる

プレゼン形式の自己PRは、すべての企業で実施されるわけではないため、すでに選考に参加した経験がある人のなかでも、体験したことがない人も多いのではないでしょうか。

プレゼン形式の自己PRの準備を進める前に、詳細を理解しておくことで、スムーズに準備が進めやすくなります。

ここからは、プレゼン形式の自己PRの基本情報を解説します。プレゼン形式の自己PRのイメージを膨らませて、選考時の様子を想像しましょう。

①内容:自己PRに関する範囲のお題

自己PRをプレゼンでおこなう場合、内容は自分の強みや実績を企業に伝えるものになります。ただし、企業によっては自己PRのなかで併せて自己紹介やガクチカなど自分に関する情報を求められる可能性もあります。

なお、事前に自己PRのお題は企業から共有されているため、その情報をもとに内容を考えましょう。

また、志望職種がエンジニアやクリエイターの場合は、今までの研究や作品をもとにした発表を求められるケースもあります。

さらに、応募企業で提案する新規事業の内容や商品企画案をプレゼンする可能性もあるため、企業からの指示をよく確認しておきましょう。

「学生時代」と「入社」してからについて問われた事例です。

①直近3年以内の生活(学校生活・日常生活どちらでも可)に特別に取り組んだこと。

②入社後、どの部署でどんな取り組みをしている自分がイメージできるか。

それぞれ取り組んでみた理由についても発表する。

②時間制限:3分〜5分

自己PRをプレゼン形式でおこなうときは、プレゼンのテーマと一緒に制限時間が指定されます。制限時間の長さは企業によって異なり、3〜5分程度が多いです。ただし、短い場合でも1分という企業もあるため、内容のまとめ方には注意が必要です。

制限時間はプレゼン内容の複雑さによって異なり、自己PRや自己紹介などであれば1〜3分程度、事業に関する内容であれば5分を超えるケースもあります。

なお、一般的には1分程度で話す内容を文章にすると、約300文字といわれています。このことから、3分なら900文字、5分なら1,500文字を目安に原稿を作成しましょう。

ただし、当日は緊張で早口になってしまう人も多く、原稿が短すぎると早く終わってしまう可能性があるため、早口にならないよう事前の練習が必要です。

③資料作成の有無:企業によって異なる

自己PRをプレゼン形式でおこなうときは、企業によってはパワーポイントを利用した資料の作成を依頼される可能性があります。そして、資料は事前に作成しておき、当日はスクリーンに映して会話を進める場合が多いです。

資料を作成するときはツールに指定がないか、書式やフォーマットの決まりも確認しておきましょう。

一方で、資料作成を求めず口頭での発表を指示する企業もあります。その場合は、資料を見ながら解説ができない分、話す内容はしっかり覚えておく必要があります。

プレゼン形式の自己PRは一般的な自己PRよりも長いため、わかりにくい話にならないよう内容の構成も注意が必要です。

コピペで使える自己PR文がかんたんに作れます

自己PR作成ツールはもう試しましたでしょうか?ツールで実際に文章を作成してみてからブラッシュアップする方が効率的に受かりやすい自己PRを作成することができます。

「自己PR作成ツール」 を使えば、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、あなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。

ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。

(リーダーシップが強みの場合)

プレゼン形式の自己PRの作成方法

プレゼン形式の自己PRを考える3つの事前準備

- 自己分析をしてお題に関係するエピソードを振り返る

- 企業研究で自己PRプレゼンから企業が得たい情報を想定する

- お題に合わせた自己PR内容を作成する

プレゼン形式の自己PRを考えるときは、事前に自己分析や企業研究を重ねて内容を作り込むことで、良い内容のプレゼンがしやすくなります。しかし、プレゼン形式でおこなう自己PRは一般的な自己PRよりも時間がかかりやすいため、時間に余裕を持って用意を進めましょう。

ここからは、プレゼン形式の自己PRを考える3つの事前準備を解説します。やるべきことを順序立てて行動し、当日に備えましょう。

①自己分析をしてお題に関係するエピソードを振り返る

企業から自己PRのお題が共有されたら、まずは自己分析をおこない、過去の経験からお題に関係するエピソードを探しましょう。

たとえば、自分の強みを話す場合は、自分が活躍したエピソードを思い返し、強みと思われるものをいくつかピックアップしましょう。そこから、強みと言える理由になるエピソードを伝えることで、構成が考えやすくなります。

なお、自己分析をおこなった流れも併せてプレゼン内容にまとめておき、採用担当者が見たときの説得力を増やすのもおすすめです。

ほかにも、「5年後の自分」であれば、志望企業に入社して何をしたいかを基準に構成を考えます。なぜその企業に入社したいのかに関するエピソードを思い返すと、論理的につながった内容にすることが可能です。

自己分析をおこなう場合は正しいやり方を理解しておくことで、効果的な結果につながります。こちらの記事では自己分析のやり方を解説しているため、ぜひ参考にしてください。

②企業研究で自己PRプレゼンから企業が得たい情報を想定する

自己PRのお題には、「企業が何を知りたいのか」が隠れている可能性が高いです。この部分を理解することで、自分がアピールするべき内容がさらに具体的になります。

たとえば、「自分の強み」がお題の場合は「自分を客観視しているか」「その強みが企業に必要だと考えている」と見られている可能性もあるのです。

ただし、企業ごとに得たい情報は異なるため、特定するためには企業研究を重ねて求める人物像を明確にする必要があります。企業のコーポレートサイトの社員紹介ページや、OB・OG訪問を実施して採用されている人の傾向などを理解すると、企業が得たい情報が見えてくる可能性があります。

なお、情報を得た場所はプレゼンのスライドで解説することで、自己PRのプレゼンのためにどのような準備をしたのかのアピールが可能です。

企業研究はノートにまとめておくことで、後で見やすくなります。こちらの記事では企業研究ノートの作り方を解説しているため、ぜひ参考にしてください。

- 頑張って調べましたが、企業が求める情報が見えてきません。今住さんなら、どのように見つけますか?

職業に関する情報を提供するサイトで企業側が求める情報を見つけられる

一般公開しているものから企業が求める情報が見えてこない場合は、視点を広げて調べてみると良いでしょう。

ホームページ | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))では、「職業を調べよう!」というテーマで「職種カテゴリー別」・「産業別」など、いろんなテーマで調べられるサイトがあります。

その企業の周囲となる業界について調べてみて、逆にその企業内の職種について調べてみることで、その企業が興味を示す、あるいは求めているであろう情報を発見することができるかもしれません。

③お題に合わせた自己PR内容を作成する

お題に関係するエピソードや企業の求める情報が明確になったら、これらを網羅した内容の自己PRを作成する必要があります。テーマが「自分の強み」の場合は、企業が求める人物像に合わせた強みを書き出したなかから選びましょう。

さらに、プレゼンのスライドのなかには、実際に強みを発揮したエピソードを記載します。資料の作成が求められている場合は、内容を要点のみとして、細かい部分は口頭で伝えましょう。

資料作成がない場合は、口頭で伝えるときにわかりにくくならないよう、話の起承転結を意識しましょう。一番伝えたい強みを最初に話し、その後にエピソードを続けると採用担当者に伝わりやすくなります。

自己PRの内容に悩む場合は、一般的な自己PRの作成方法を理解しておくことで、作業が進めやすくなります。こちらの記事では自己PRの作成方法を解説しているため、ぜひ参考にしてください。

また、こちらのQAではキャリアコンサルタントがおすすめのプレゼン形式の準備方法について解説しているのでぜひ参考にしてみてくださいね。

自己PRで悩んだらまずは作成ツールを使ってみよう!

「自己PRがうまく書けない」「どんな強みをアピールすればいいかわからない」…そんな悩みを抱えている方には「AI自己PR作成ツール」がおすすめです。

AIがあなたの経験やスキルに基づいて魅力的な自己PRを自動で生成し、短時間で書き上げるサポートをします。

短時間で、分かりやすく自分をアピールできる自己PRを完成させましょう。

プレゼン形式の自己PRのわかりやすい資料を作るコツ

プレゼン形式の自己PRの資料を作成するコツ

- 付箋にプレゼン内容を書き出し構成を作る

- 1スライド1メッセージで内容をまとめる

- グラフや画像を入れ見やすくする

- 全体を通して見にくくないかチェックする

資料作成が指定されるプレゼン形式の自己PRでは、わかりやすい資料を作成できると、採用担当者の評価につながります。しかし、どのような部分を意識すれば良いのかがわからず、自信を持てない人も多いのではないでしょうか。

ここからは、プレゼン形式の自己PRの資料を作成するコツを解説します。一つずつ実際に行動してみて、資料作成に挑戦しましょう。

①付箋にプレゼン内容を書き出し構成を作る

資料作成を開始するときは、いきなり内容をまとめ始めるのではなく、まずはプレゼン内容を付箋に書き出しましょう。ノートにまとめると順番を変えたくなったときに書き直す必要があり、読みにくくなるうえ、手間になります。一方で、付箋に書き出せば順番の並べ替えをしやすくなります。

そして、書き出した付箋を後から見直すことで、同じ内容を話していないか、文章の読みにくさはないかを客観的に判断できます。

実際に書き出した付箋を並べてみた後は、内容のつながりに疑問を感じる部分がないかを確認しましょう。疑問に感じる部分がある場合は、説明する付箋を増やすか順番を変えて理解できるかを考えると、わかりやすいプレゼン内容になります。

なお、書き出した付箋のなかには使用しないものが出る可能性もあるため、後で本当に不要かを見返せるよう、作業が終わるまでは破棄しないことがおすすめです。

②1スライド1メッセージで内容をまとめる

なるべく多くの情報を伝えたい気持ちから、一つのスライドに多くの情報を記載してしまう人もいるのではないでしょうか。しかし、一つのスライドに複数の情報を入れてしまえば、本当に伝えたいことがわからず、かえって読みにくくなる可能性があります。

たとえば、お題が「自分の強み」だったとした場合、伝えたい内容はおおまかに3つに分かれます。

スライドにいれたいメッセージ

- 強み

- 強みを裏付けるエピソード

- 入社後の展望

この内容をすべて一つのスライドにまとめると、採用担当者はどこから見ればいいのかすぐに判断ができません。スライドを最低でも3つに分けて、それぞれを一つずつ解説するほうがわかりやすくなります。

③グラフや画像を入れ見やすくする

数字や情景などは、口頭で説明しても伝わりにくくなるため、グラフやイラストを差し込むことで採用担当者に伝わりやすくなります。グラフやイラストを使用するときは、遠目から見たときでもわかりやすくなるよう、大きめの色や文字を使用しましょう。

さらに、文字のスライドが続くときも、イラストや写真を差し込むことで採用担当者が飽きにくくなります。文字のスライドが続く場合は、大きめの文字やはっきりした印象のフォントを利用し、視認性を高めることも大切です。

なお、画像を入れ込むときはなるべく同じ大きさや位置を意識して、採用担当者が資料を見ることに疲れを感じにくいよう配慮が必要です。

自己PRなどのプレゼンでは変化のプロセスを語ります。問題のある状況から、自分の強みをどのように発揮して、解決したかを数字を用いながら説明していきましょう。

文字ばかりになってしまう場合はbeforeとafterを表にしたり図式化し、一目でわかる資料を作れたりするとなお良いです。

④全体を通して見にくくないかチェックする

スライドが完成したら、見にくくないかを全体を通してチェックしましょう。見にくくないかを確認するときは、以下のポイントをチェックすると気付きやすくなります。

見にくさのチェックポイント

- 全スライドの色使いは統一されているか

- 画像の大きさは統一されているか

- 文字の大きさは見出し・本文ごとに統一されているか

- フォントを変えていないか

- 文字のスライドばかりが続いていないか

- 統一されたデザインで作成されているか

自分で見て読みにくいかの判断が難しい場合は、家族や友人に見てもらうと、アドバイスをもらえる可能性が高まります。

就活のプロが解説! 自己PRプレゼンでほかの学生と差をつけるコツ

プレゼン形式の自己PRのやり方が理解できても、「ほかの学生の発表内容が優れているのではないか」と不安に思う人もいるのではないでしょうか。プレゼン形式の自己PRは事前準備で差が出るため、ほかの学生と差をつけるコツを理解したうえで準備をすると安心して面接に臨めます。

そこでこの章では、キャリアコンサルタントの岩﨑さんに、プレゼン形式の自己PRでほかの学生と差をつけるコツを解説してもらいます。キャリアコンサルタントの意見を参考にして、より内容をブラッシュアップしましょう。

アドバイザーのリアル・アドバイス!資料の見た目や内容よりも話し方で圧倒的な差をつけられる

まず、話し方と資料作成どちらが大切かというと、圧倒的に話し方ですね。人は視覚的な情報で印象を判断しますので、笑顔、元気、明るさがないと、話を聞きたい気持ちになりにくいです。

面接官に話を聞いてもらうという当たり前の状態を作れるかは、自分の態度や話し方次第でもあるということを覚えておいてくださいね。

プレゼンの話し方は、面接と共通するところでは口を大きく開けてはきはきと、緊張のなかでもゆっくりと話すことでしょうか。上級編では、間をうまく使って話すことも意識してほしいですね。

資料は見た目よりも伝えたいことを伝えられるような工夫が大切

資料作成では、見た目のデザイン性よりも、伝えたい思いが乗っているかどうかがポイントです。詰め込みすぎず、一貫したメッセージを、伝えてください。「選ばれるために」よりも、「伝えたい気持ち」を中心に構成を考えてみてください。

デザインを凝りすぎるよりも中身が大切だとは思いますが、もし色やデザインで迷ったら、シンプルなもので、青や緑をベースにすると悪目立ちしないと思います。

そのうえで、多くの求職者のなかから少人数のみ合格となる選考の場合は、ほかの人との差別化も要素としては必要かもしれません。自分の強みに一点集中し、それが入社後も生かせそうか、具体的なエピソードを紹介して、面接官にアピールしてください。

最大限の実力を発揮しよう! プレゼン形式の自己PRを練習する方法

プレゼン形式の自己PRを練習する方法

- プレゼン内容に合わせた台本を作成する

- 時間をはかりながら台本を読む

- プレゼンの様子を動画に撮り改善点を探す

プレゼン形式の自己PRは、本番にいきなり話し始めてうまくいくものではありません。事前に練習を重ねておくことで、本当に伝えたいことを伝えられるようになります。

しかし、どのような練習をすれば良いかがわからず、行動に移せない人もいるのではないでしょうか。

ここでは、プレゼン形式の自己PRを練習する方法を解説します。どのような練習をすれば良いのかを理解して、本番までに回数を重ねましょう。

①プレゼン内容に合わせた台本を作成する

プレゼン形式の自己PRでは、何を話せば良いかを事前に整理しておき、台本を作成しておきましょう。事前に台本を作成しておくことで、本番に話す内容や順序が明確になり、混乱せずにプレゼンすることが可能になります。

しかし、要点だけを決めて話してしまうと、話の順序がわかりにくくなっていて、採用担当者が理解できない可能性があることには注意が必要です。また、台本を作成したとしても本番は読みながら話せるわけではありません。内容は覚える必要があるため、自然に話せるように練習を重ねておくことが大切です。

台本を作成するときは、話す内容をまとめた付箋の内容を広げましょう。プレゼン資料ごとに話す内容をまとめておくことで、資料と一緒に説明しやすくなります。

なお、台本を作るときは、1分に300文字話すと仮定して、3分であれば900文字、5分であれば1,500文字に合わせて台本を作ると、ちょうど良い文字数になります。

②時間をはかりながら台本を読む

台本を作成後は、実際に時間をはかりながら内容を読み上げてみて、制限時間に対してどの程度話せるのか判断しましょう。1分に300文字話せるというのは一般的な長さのため、話し方や間の取り方によっては、さらに短い内容にする必要も出てきます。

一方で、予定よりも早く話が終わってしまった場合は、早口になっている可能性が考えられます。。早口すぎる話し方は採用担当者が聞き取りにくくなるため、ゆっくり話すよう意識しなければなりません。

特に、本番は緊張して早口になりやすい人が多いため、普段よりも意識的にゆっくり話して、その長さで測ることがおすすめです。

緊張して口調が早くなってしまう場合は呼吸を意識しましょう。腹式呼吸を使うと響く声で伝えることができ、緊張も抑えることができます。話し始める前に息を吸い、一文で息を使い切ります。

このとき一文が長くなりすぎないように注意してください。句点で2秒間を取る意識を持てると早口を直すことができます。

③プレゼンの様子を動画に撮り改善点を探す

プレゼンの台本を読み上げる様子を動画で撮影してみると、自分の話している様子や表情が客観的に観察できます。たとえば、身振り手振りを加えているつもりでも、小さすぎて棒立ちに近かったり、声が思ったより小さかったりすることがあります。

また、慣れてきたら台本を読まないでプレゼンする練習も積みましょう。本番では台本をじっくり読むことはできないため、台本を手放すことで本番に近い練習ができます。

動画を撮影し、忘れやすい部分や口調が早くなりやすい部分がないかを確認して、改善点を見つけましょう。さらに、家族や友人にプレゼンの様子を見てもらい、客観的な評価をもらうこともおすすめです。

好評価を目指そう! プレゼン形式の自己PRの注意点

プレゼン形式の自己PRで好評価を残すためには、事前の準備と当日の対応が重要になります。事前にいくら準備していても、当日にうまく話すことができなければ、採用担当者の印象には残りづらくなるからです。

ここからは、プレゼン形式の自己PRの注意点を解説します。事前準備と当日に分けて解説するため、ぎりぎりまで確認して、選考突破を目指しましょう。

事前準備編

事前準備編

- 資料作成時は伝えたい情報を整理する

- 質疑応答の準備を欠かさない

- 台本は丸暗記しない

プレゼン形式の自己PRは、一般的な自己PRよりも話す内容が多く、資料の作成や練習などの準備が必要です。事前準備を重ねておくことで、当日に不測の事態が起きたとしても、落ち着いて対応できるようになります。

しかし、実際にどのような準備をすれば良いかわからない人もいるのではないでしょうか。

この章では、プレゼン形式の自己PRで注意したい点の事前準備編を解説します。当日に焦らないよう、ぎりぎりまで対策を立てておきましょう。

資料作成時は伝えたい情報を整理する

プレゼン形式の自己PRで資料作成を指示された場合は、一番伝えたい内容がわからなくならないよう、情報の整理を意識しましょう。伝えたい情報の整理がされていないと、要点が資料のさまざまなところに散らばってしまい、わかりにくくなります。

伝えたいことが複数ある場合でも、どちらか一方に絞って論理を展開することが大切です。自分が一番伝えたいことを始めのほうのスライドに載せ、その情報を補填する内容で資料を作成しましょう。

なお、情報を整理するときは、実際に読んでみて不要に感じる部分がないかを考えましょう。自分でわからないときは、家族や友人に読んでもらうと、第三者目線の意見が聞けて、不要な部分が浮き彫りになります。

- 伝えたい内容が多すぎて内容が整理できないときは、今住さんならどのように内容を選びますか?

自分にとって話しやすいテーマを選ぼう

さまざまな提案を受けていて感じることは、必要以上に事細かくたくさん書いている人ほど、提案時に要点が定まらず、こちらにうまく伝わらないことです。

あれもこれも欲張らずにシンプルにすることが大切です。作品として素晴らしいものを仕上げようと後半に付け加えたものはたいがい不要なものです。

伝える項目は5つ以内にする感覚、大分類は3つか5つにして区切り良くまとめ、中分類も3つ程度に纏めて見やすく伝えやすくしましょう。

記載の内容よりも、自分の腹にはまっていて話しやすいテーマであることがとても重要です。論理的・体系的・シンプルに伝えることを意識しておきましょう。

質疑応答の準備を欠かさない

プレゼン形式の自己PRでは、発表の後に採用担当者からの質疑応答がおこなわれるケースが一般的です。

質疑応答で聞かれる内容は、発表のなかで採用担当者が気になった部分です。たとえば、発表の内容が「自分の強み」でエピソードを話した場合は「なぜその行動をしたのか」「ほかにも解決策の案はあったか」などです。

そして、質疑応答の回答は事前に用意しておくことで、当日に落ち着いて返答ができます。なお、質疑応答の内容が思い浮かばないときは、家族や友人に実際にプレゼンして、気になった部分を質問してもらいましょう。

同じ内容が質問されるとは限らないものの、ほかの人がどこに疑問を感じるプレゼンなのかの傾向が掴めます。

台本は丸暗記しない

プレゼン形式の自己PRでは、事前に台本を作成していることから、内容を丸暗記しようと考える人もいるのではないでしょうか。しかし、内容を丸暗記した場合、緊張で頭が真っ白になったときに、一部を思い出して続きを話すことがしにくくなるためおすすめできません。

さらに、内容を丸暗記している場合、発表時間に合わせての内容の省略が難しくなります。そうなれば、実際に話していて内容が飛んでしまったときに巻き返すことができず、制限時間をすぎてしまう可能性もあるのです。

プレゼン形式の自己PRは要点を覚えるようにして、万が一忘れてしまっても巻き返せるように対策しましょう。

こちらのQAではパワーポイントを使ったプレゼンの対策方法についてキャリアコンサルタントが解説しているので参考にしてみてくださいね。

当日編

どれだけ時間をかけて準備を重ねていても、当日の様子次第では評価が低くなる可能性があります。事前準備を完璧にしたからといって安心せず、当日も制限時間や発表時の目線に注意して過ごすことが大切です。

さらに、当日にどのような注意をすれば良いのか事前にわかっていれば、落ち着いて対処できる可能性が高まります。

ここでは、プレゼント形式の自己PRの注意すべき点の当日編を解説します。予想外のことが起きても焦らないよう、また採用担当者にマイナスの印象を持たれないよう、必要な対策を理解しておきましょう。

制限時間が変更される可能性がある

プレゼン形式の自己PRでは、事前に共有された制限時間をもとに練習してきたにもかかわらず、当日に時間変更が指示される可能性があります。これは、ほかの人のプレゼン時間が伸びたり、採用担当者のスケジュールの関係で変更されたりとさまざまな原因があります。

当然、必ずしも発生するわけではないものの、万が一を考えてプレゼン時間が変更された際の対策を考えておきましょう。たとえば、内容の一部をカットして、5分から3分に時間変更するなどの対応が考えられます。

制限時間の変更は予想外の出来事ですが、うまく対応できれば採用担当者に臨機応変な対応ができる人材だとアピールできる部分にもなります。余裕があれば事前に複数のパターンを用意して、当日指定された制限時間に合わせられるような練習をしておくこともおすすめです。

- 急に時間変更を指示されたとき、富岡さんならどのように対応しますか?落ち着いて対応できるコツを知りたいです。

具体的に話す予定だった箇所を簡潔に伝えられるよう準備しておこう

まず一つのテーマ、一つのスライドで大体何分くらい時間をかけているか理解しておきましょう。

次にそれぞれのスライドを具体と抽象という視点で内容を押さえておきます。話は抽象的に語る部分と、具体的に語る部分で構成されています。時間が短くなってしまった場合は、具体の部分を減らす必要があります。

大枠のストーリーと、それを説得させる具体例という視点を持つことができれば急な時間変更でも慌てることなく伝えたいことを伝えられるようになります。

資料ばかりに目を向けない

プレゼン形式の自己PRでは、資料をもとに発表を続ける場面も少なくありません。資料を見ていれば台本の内容も思い出しやすく、スムーズに進行することができます。

しかし、プレゼンの場面では、資料だけでなく話している相手に目を向けることも大切です。顧客に向けてプレゼンしているにもかかわらず、資料ばかり見ていては、誰に向かって話しているのかがわからず、印象が良くなくなるからです。これは入社後も同じことが言えます。

スライドを操作するときのような目で見る必要がある場面以外は、採用担当者へ目を向けて話すように意識しましょう。もし採用担当者を見て緊張してしまうか不安な場合は、相手のネクタイや襟を見ながら発表することで、緊張しにくくなります。

資料の内容を淡々と伝えないようにする

プレゼント形式の自己PRで、資料と同じ内容を淡々と伝えてしまうと、自分の言葉で話せていない印象を持たれる可能性があります。資料作成を指示されたからといって、当日に自分の言葉で話さないのであれば、学生が発表する意味がありません。

資料を読めば最低限の内容が伝わることは大切ですが、一番大事なのは自分の言葉で話すことです。資料には書いていないことを口頭で補足説明すれば、採用担当者は資料外の情報もあるのかと集中して聞いてくれる確率が高まります。

プレゼン資料に書いていないことを話す場合は事前に内容を決めておき、資料を読むだけでは伝わらない自己PRの内容にしましょう。

資料に書く文字を減らすのが物理的に効果的かもしれないです。聞き手としては、まず目から入る情報を見てしまうためです。文字数を減らして箇条書きにすると、必然的に補足説明が必要になるため、読み上げではなくなります。

実施の理由を理解しよう! 企業がプレゼン形式の自己PRを実施する意図

自己PRをプレゼン形式で実施する場合、面接では一般的な自己PRよりも多くの時間がかかります。それにもかかわらず企業が実施するのは、プレゼン形式の自己PRでないとわからない学生の価値観や能力を見たいと考えているからです。

この章では、企業がプレゼン形式の自己PRを実施する意図を解説します。採用担当者の意図を理解して、自分が何をアピールするべきなのかを考えましょう。

プレゼンを通して学生の考え方や価値観を深く理解したい

企業側は選考の段階で学生のことを深く理解し、企業に入社後も長く勤めてくれるかを判断する必要があります。

そのなかで自己PRをプレゼン形式で実施すれば、採用担当者は一般的な自己PRよりも多くの学生に関する情報を得られます。プレゼン形式の自己PRにおいて、これまでの経験に関するテーマにしている場合に得られる「なぜその行動をしたのか」「何を考えたのか」などの情報は、今後企業に勤めるうえでの適性を見極める判断材料となります。

また、プレゼンを進める姿は、普段の一問一答の面接では見られない姿も観察可能です。このように採用担当者はプレゼンを通して学生の考え方や価値観を理解して、自社の社風に合うのかを判断しています。

- プレゼン形式の自己PRでなくても、質疑応答によって情報は引き出せますが、あえてプレゼンで聞こうとする採用担当者の意図が知りたいです。

質問をするだけでは評価しにくい能力を見極めるため

質問に対して回答する、というスタイルでは見えにくい力を評価したい意図があるのではと思います。

たとえば、評価したい力が自分の良さを活かしたセルフプロデュース力、起承転結までを一人でプレゼンし納得させる力、緊張に打ち勝つ場づくりの力、などが考えられます。

今挙げたものは、就活時だけでなく長期的に身に付けてほしい力になります。内容ややり方、空気の作り方でも就活生の個性を見れるため、評価もばらつきが出やすいでしょう。

自分で話を展開する能力を見たい

プレゼン形式の自己PRは、一問一答で進む面接とは異なり、学生主体で発表が進みます。そのため、一問一答の面接よりも学生が自分で話を展開する能力が観察できるのです。

たとえば、同じ内容を伝える場合でも、採用担当者が一つひとつ質問しては学生の話す能力がわかりにくい可能性があります。一方で、プレゼン形式であれば、話の起承転結を自分で構成する必要があるため、「わかりやすい話し方ができるのか」を見極められるのです。

職種によっては、入社後に会議で自分の考えを話す必要があります。自分の考えをわかりやすく伝えられなければ、一緒に働く社員にも納得されにくくなるのです。

だからこそ、面接で自己PRをプレゼン形式でおこなうことで、学生が自分で話を展開できるのか、わりやすく話す能力があるのかを確認している可能性があります。

テンプレを活用すれば受かる自己PR文が作れます

自己PRのネタを決めても、それを裏付けるエピソードに悩む学生は多いです。しかし、特別なエピソードがなくても受かる自己PRを作ることはできます。

そこで紹介したいのが「自己PR作成ツール」です。自己PR作成ツールなら、簡単な質問に答えるだけで誰であっても、分かりやすいテンプレであなたの強みが完璧に伝わる自己PRが完成します。

ぜひ活用して、志望企業の選考を突破しましょう。

(リーダーシップが強みの場合)

企業はここを見ている! プレゼン形式の自己PRで見られる能力

プレゼン形式の自己PRで見られる能力

プレゼン形式の自己PRでは、時間管理能力や表現力などさまざまな能力が見られています。企業がどのような部分に着目しているかを理解すれば、プレゼン形式の自己PRでアピールするべき能力がわかり、それに合わせた対応が可能です。

ここでは、プレゼン形式の自己PRで見られる能力を解説します。企業が求めているスキルを理解して、確実にアピールできるよう準備しましょう。

①自分の魅力が伝わるプレゼンテーションスキル

プレゼンテーションのスキルは、企業に入社してから、会議や顧客への提案などで欠かせない能力です。プレゼンテーションスキルがなければ、上司や取引先に説得力のある説明ができず、成果につなげにくくなります。

面接段階で自分を魅力的にアピールできる学生であれば、入社してからも能力を発揮できる可能性があります。

ただし、学生の段階で完璧なプレゼンテーションスキルを求められているわけではありません。多少ぎこちない部分があったとしても、「伝えたい内容がわかる」「話が論理的に組まれている」などの、プレゼンテーションに欠かせない部分を押さえていれば、採用担当者から評価を得られる可能性は高まります。

最低限のプレゼンテーションスキルが備わっていることが伝われば良いため、緊張しすぎず自分を魅力的に見せる方法を考えましょう。

②指定時間内で自己PRを終える時間管理能力

プレゼン形式の自己PRでは、企業が指定した制限時間内で発表を終える必要があります。伝えたいことが多いからという理由で制限時間を超えても話を続けては採用担当者の評価は下がってしまいます。

ビジネスシーンにおいて、相手の時間を無駄にしないために、時間を守ることは非常に重要なスキルです。内容がすばらしいプレゼンでも、指定された時間を超過すればその時点で不合格になる可能性があります。

そのため、プレゼン形式の自己PRの内容を考えるときは、一番伝えたいことを明確にしたうえで時間内に収まる内容にしなければなりません。

ただし、「間に合えば良い」という考えで、指定時間よりも早く終わりすぎては印象が良くありません。なるべく、制限時間のぎりぎりまでプレゼンが続く内容を考えましょう。

「自己紹介を1分以内でおこなってください」という場面がよくあります。1分あれば相手に自分のことを知ってもらうには十分な時間です。

つまり1分を超えると超過感が高まります。もし1分を超過したと感じたときは、話の終わりに一言、話が長くなってしまったことを申し添えることで印象は悪くならないと思います。

③自分の考えを相手に伝える表現力

自己プレゼンでは、自分の考えを相手に伝えるためにどのような言葉を選び、間を取ったかなどの表現力が見られています。同じ内容を伝える場合でも、話し方や選ぶ言葉で印象が大きく変わるからです。

表現力がなければ、会議や商談時の説得力が薄まり、成果につながらなくなる可能性があるのです。

ほかにも、話しているときの身振り手振りや立ち振る舞いも見られています。

なお、資料作成がある場合は、資料に使用した写真やイラストなども評価対象です。すべての写真やイラストに「なぜこれを使用したのか」と考えておくことで、採用担当者に意図が伝わる可能性が高まります。

棒立ちで内容を読み上げるのではなく、自分の感情が伝わる抑揚や話し方を意識しましょう。

④人前で話す度胸

企業に入社してプレゼンをおこなう場合、顧客や上司などの前で自分の考えを話す機会が増えます。プレゼン形式の自己PRでは、採用担当者の前で自分の考えを発表する必要があるため、学生が自身の希望について決断を下す人の前で話す度胸があるのか確認が可能です。

話している途中で緊張して内容が飛んでしまったり、その後に立て直したりできるかなどは、プレゼンの様子を見ていれば想定できます。面接の場面で落ち着いて堂々と話すことができる学生であれば、入社後も活躍できる姿が想像できるのです。

特に、応募した職種が営業職やコンサルタントなどの対人スキルが求められているならば、採用担当者も度胸を重視している可能性があります。

⑤説得力のある論理的思考力

入社後に顧客や上司にプレゼンする場面では、話す内容に整合性があり、説得力がある内容でなければ、自分の意見を通すことは難しくなります。論理的な思考力がなければ、話の整合性がとれず、採用担当者は内容に納得できなくなるのです。

面接での自己PRでも同じように、説得力のある内容でなければ、採用担当者に響きません。

たとえば、「顧客へ商品の提供が遅れそうだった」という事案が発生した場合、顧客へ理由を説明しなければ納得してもらえません。納得してもらうためにも、「なぜ遅れたのか」「いつ到着するのか」「どのような補償があるのか」を整理して説明することが求められます。

内容に納得しなければ、顧客からの信頼を失ってしまう可能性もあるため、理解してもらえるよう矛盾がないよう正しく説明する能力が必要です。

自己PR内でも矛盾を作らないことで、採用担当者に論理的思考力を伝えられます。

まずは「なぜ選考でこのお題が求められているか」から組み立てます。自分が伝えたいことはたくさんあっても、メッセージは一つに絞り、この「なぜ」の答えになるように作ります。

そして具体的なエピソードと、自己評価だけでなく他者からの評価など偏った視点にならないようにまとめましょう。

⑥簡潔かつわかりやすい資料作成能力

資料作成の指示があるプレゼン形式の自己PRであれば、資料の内容がわかりやすいかどうかも評価の対象になります。

企業に入社した後は、顧客に提案する資料を社員自ら作成するケースも少なくありません。このときに、見やすい資料を作成できなければ、入社後に作成する資料のクオリティにも不安を持たれる可能性があるのです。

たとえば、おしゃれに見せたいからといって、過度な色使いや不要な画像の差し込みなどをおこなえば、肝心の内容が読みにくくなる可能性があります。

簡潔かつわかりやすい資料を作成できれば、企業に入社後も良い資料を作ってもらえると思われる可能性が高まります。

自己PRが思いつかない人は、ChatGPTを活用して自己PRを完成させよう

ChatGPTを使った自己PR作成ツールはもう試しましたでしょうか?

簡単な質問に答えていくだけでChatGPTが自動で魅力的な自己PRを作成します。

作った自己PRは選考で活用できるものになっているので、ぜひ活用して採用される自己PRを完成させましょう。

採用担当者の印象に残る自己PRプレゼンで選考突破を目指そう

プレゼン形式の自己PRは、一般的な自己PRよりも事前の準備が多く、大変に思う人もいるのではないでしょうか。しかし、プレゼン形式で自己PRをおこなうことで、採用担当者により自分のことを理解してもらえる確率が高まります。

そのためにも、指定された制限時間や、企業が知りたいことをしっかり理解したうえで、内容を作り込みましょう。

さらに、企業によっては資料作成を指示される場合もあるため、色使いや画像のサイズなどに注意して、わかりやすい資料を用意すると安心です。発表内容と資料のクオリティーが高ければ採用担当者の印象に残り、選考突破できる可能性が高まります。

アドバイザーからあなたにエール情報収集・資料作成・練習などどんどん行動を起こしていこう

プレゼンをどうしたらいいか悩む学生は多いと思います。プレゼンは大人になっても緊張します。私が伝えたいのは「悩んだらどんどん行動を起こしましょう」ということです。

今こうやって対策を立てようと情報収集している姿勢がとても重要です。調べることで少しずつやり方が見えてきます。そしてまずやってみる。真似をすることから始めてみてください。「学びの語源は真似る」という説があるように、真似ることで学ぶことがたくさんあります。

そして、スライドを作成して実際に話してみましょう。そうするとうまくいった部分と伝えたいことがなかなか伝えられない部分が理解でき、次の段階に進むことができます。

見つかった課題を悲観的にとらえず貴重な気づきとして少しずつ改善しよう

早口を直したい、時間内に終えられないといった問題が次々出てくるかもしれません。しかしこれはマイナスではありません。実践したことで気づけた貴重な気づきです。気づきから自分に向き合うことで確実に成長することができます。

納得のいくプレゼンに仕上げるためには少々時間がかかると思いますが、ここで身に付けたスキルは就活で終わりではなく、入社後も大いに発揮できるスキルとなります。

最初から完璧にできる人はいません。小さな成長を楽しみながら頑張ってください。

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

キャリアコンサルタント/産業カウンセラー

Junko Tomioka〇南箕輪村のキャリア教育推進コーディネーターに就任後、独立。現在は地方中高生やベトナム人留学生の就活支援、企業内キャリアコンサル、地方就職のサポートをおこなう

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/HR&Sパートナーズ代表

Chinatsu Iwasaki〇大学理系学部卒業、大手インフラ企業の人事として勤務。開業後、企業の採用コンサルティングや就職支援などをおこなう。現場感と対話を大切にしている

プロフィール詳細国家資格キャリアコンサルタント/宅地建物取引士

Yoshifumi Imazumi 〇若年から中高年の就職支援をおこなう傍らハローワークでの年間約500件ものキャリア面談を実施。行政機関を中心とした講師活動など幅広いキャリア支援に取り組んでいる

プロフィール詳細