この記事のまとめ

- キャリアプランが思いつかない原因は4つに分かれる

- 3ステップでキャリアプランを描く方法を解説!

- 具体的なキャリアプランの例文を参考にしよう

就職活動をする過程で自分のキャリアプランを考えてみると、うまく思いつかないという人もいるのではないでしょうか。

就職活動になって、いきなり将来の自分自身について考えを示すというのは難しいですよね。「〇年後のキャリアプランを教えてください」「どのような姿になっていたいですか」と聞かれても、明確に思い描ける人はなかなかいないでしょう。

そこで、この記事ではキャリアプランが思いつかない人に向けて、キャリアコンサルタントである渡邊さん、村谷さん、山田さん、高尾さんからキャリアプランの描き方について解説をしてもらいます。

新卒から転職まで幅広くの就職支援をおこなう高尾さんからは、キャリアプランの作り方や内容に変更があったときの対応についてアドバイスをもらっています。自分のキャリアプランを形づくるうえでの参考にしてみましょう。

キャリアプランが思いつかないことに悩む原因4選

キャリアプランが思いつかないことに悩む原因4選

- 自己分析ができていない

- 仕事に対する知識が足りていない

- 選択肢が多すぎて選べない

- 将来を決めてしまうことに不安がある

なぜキャリアプランが考えられないのか、その原因がわからなくて悩んでいる人もいるのではないでしょうか。まずは原因を知っておくことで、自分がどこで立ち止まっているのかがわかるようになります。

キャリアプランがまったく思いつかないときは、そもそもなぜ何も考えつかないのかという点もわかっていない可能性があります。キャリアプランの内容を一生懸命考えるよりも、まずは「なぜ思いつかないのか」という点に注目してみましょう。

キャリアプランが思いつかないことには必ず原因があります。悩む原因として考えられる4つの理由について知っておきましょう。

ここからは、4つの原因について詳しく紹介していくので、自分が立ち止まっている原因を見つけて、キャリアプランを考えるための第一歩目につなげましょう。

①自己分析ができていない

キャリアプランが思いつかない人は、自分自身のことを深く理解できていない可能性があります。どんな仕事をするべきか、どんな人にならないといけないのかということに頭を悩まされることもあると思います。

自己分析ができていないと、自分が働いている姿がイメージできず、具体的なキャリアプランが思いつかないことにつながります。

具体的には、自己分析で自分がどのようなことがやりたいのかをわかっていないと、興味のある仕事を決めることができません。

そして、自己分析をしている人でも、キャリアプランが思いつかないことがあります。その場合は、自己分析の仕方に問題があることが考えられます。正しい自己分析の仕方について見直したうえで取り組んでみましょう。

「自己分析ができない」という悩みがある就活生の質問を、以下の記事で紹介しています。自己分析ができない人の特徴を、アドバイザーが回答しているので読んでみてください。

②仕事に対する知識が足りていない

仕事をするなかでどのようなことをしていきたいかを考えるためには、まず仕事についての理解ができていないといけません。

そもそも、キャリアプランを考える前に、仕事に対して深く理解できていない人が多いのではないでしょうか。世の中にはどのような仕事があるのかを調べられていないことが考えられます。

仕事への理解を深める方法はたくさんありますが、適切なやり方で情報収集できていない可能性があります。たとえば、最近ではインターネットで簡単に会社のことを調べられますが、偏った情報も目に入ることがあります。

時間をかけたり、違った調べ方を試せていないことで、仕事に対する理解度を下げてしまっている可能性がないか考えてみましょう。

それぞれの業界において「営業職」「事務職」「研究職」「技術職」等、どのような「職種」があるかを知ることがスタートです。そのうえで、各職種が日々どのような「作業」をしているのかに注目して調べてみましょう。それがわかると「あ、やりたい」「それならできそう」を発見しやすくなります。

③選択肢が多すぎて選べない

キャリアプランを考えようとしても、将来の選択肢について選べないことで悩んでる人もいるでしょう。

今の時代は、あらゆる生き方が存在していて、将来の選択肢が豊富にあふれています。企業や職種が多いことで、どのような道を歩めばよいのかがわからず、キャリアプランを描くことができない人もいるでしょう。

たとえば、もし「IT業界にかかわりたい」と考えていたとしても、多くの業種や職種が存在するため、選択肢は豊富にあります。企業の数はもちろん、現在は職種名も多様化していて、名前を聞いても仕事内容が想像しにくいものが増えています。

そのため、選択肢が多いことでどの仕事が良いのかがわからなくなり、具体的な選択肢を選べない人が多いと考えられます。

選択肢が多いときは、まず「やってみたいこと(Will)」を優先し、次に「今できること(Can)」、最後に「社会から求められること(Must)」の順で考えるのがおすすめです。将来的に優先順位が違っても、自分軸がぶれていなければ問題ありません。

④将来を決めてしまうことに不安がある

「キャリアプランを決めることで、将来が決まってしまうのではないか」と不安を抱いている人もいるのではないでしょうか。確かに、何十年と続く社会人人生をすぐに決めることには抵抗感がありますよね。

自分の考えに不安を感じていることは、将来のことについて決められない原因の一つになります。自分の能力に自信がなかったり、今の時点でこの先何十年後の将来まで決めてしまって良いのかという疑問を抱いたりするといった要因が挙げられます。

自信がないことで希望する仕事ができないのではないかと思ったり、すぐに将来のことを決めてしまうとやり直しができないのではないかと考えたり、不安な気持ちはつきまとってしまうものです。

不安な気持ちは、将来を選択するうえでの障壁になるといえます。

キャリアプランが思いつかなくても大丈夫! 自分を責めすぎないようにしよう

将来が見えずキャリアプランを考えられない状況で、不安な気持ちが強まる人も多いと思います。そこで、新卒から転職まで幅広く就業支援をおこなう高尾さんから、そんな不安に対するアドバイスをもらいました。

経験していない未来のことを考えるのは、実はとても難易度が高いことなのです。高尾さんからのアドバイスを読み、今の自分を否定せず、どのように一歩を踏み出せば良いのか参考にしてみましょう。

アドバイザーからあなたにエール不安にならなくてOK! 過去の自分から将来を決める材料を集めよう

キャリアプランが思いつかないことを不安に思ったり、自分を責める必要はありません。それは迷っているのではなく、まだ材料が足りないだけだからです。

以下のように考えてみるのはいかがでしょうか。

まず、過去の充実していた瞬間やモヤモヤを棚卸してみましょう。何をして、どんな要素を充実させたのか、モヤモヤの原因になっていたのかを深堀りしてみましょう。

次に、それが再現できそうな職種や業界の選択肢を広げてみましょう。自分の今までの経験に基づくものでも、そこから拡大してもかまいません。

そして、「自分の方向性、根拠、最初の一歩」という形で伝えられるようにしましょう。明確でなくても、方向性だけでも言語化すると、その根拠や最初の1歩を説明できるようになりますよ。

まず直近の計画から! 根拠を持った数年単位の目標を考えよう

面接で語るべきなのは、「将来を確定させた青写真」ではなく、「この方向に進むと決めた理由と根拠、直近の行動計画」です。面接官の求めるスパンによって回答は変わりますから、短期(1年以内)、中期(3年)、長期(5年)の粒度で考えておけると良いでしょう。

小さく動き、学びながら更新していく姿勢こそ、変化の大きい時代に強いプランになります。まずは今日の一歩から少しずつ始めていきましょう。応援しています。

キャリアプランを考えるために必要な3つの準備

キャリアプランを考えるために必要な3つの準備

- 自己分析を十分におこなう

- 志望する業界や企業を研究する

- 企業で何がしたいのか考える

キャリアプランが思いつかない原因を読み、まずは自分が今、どのような状態なのかクリアにしておきましょう。そこが明確になったのであれば、次にキャリアプランを考えるための準備に進みます。

キャリアプランを考えるためには、3つの準備をしておきましょう。そうすることで、キャリアプランに必要なアイデアが順を追ってスムーズに浮かんできます。

ここからは3つの準備について具体的に説明していきます。自己分析や企業研究など、就活における基本的な準備と重なる部分も多いので、難しく考えずに読んでみましょう。

①自己分析を十分におこなう

まずは自分自身を理解することから始めていきましょう。自己分析で自分がやりたいこと、できること、そして仕事としてやらなければいけないことがわかると、具体的なキャリアプランの内容が考えやすくなります。

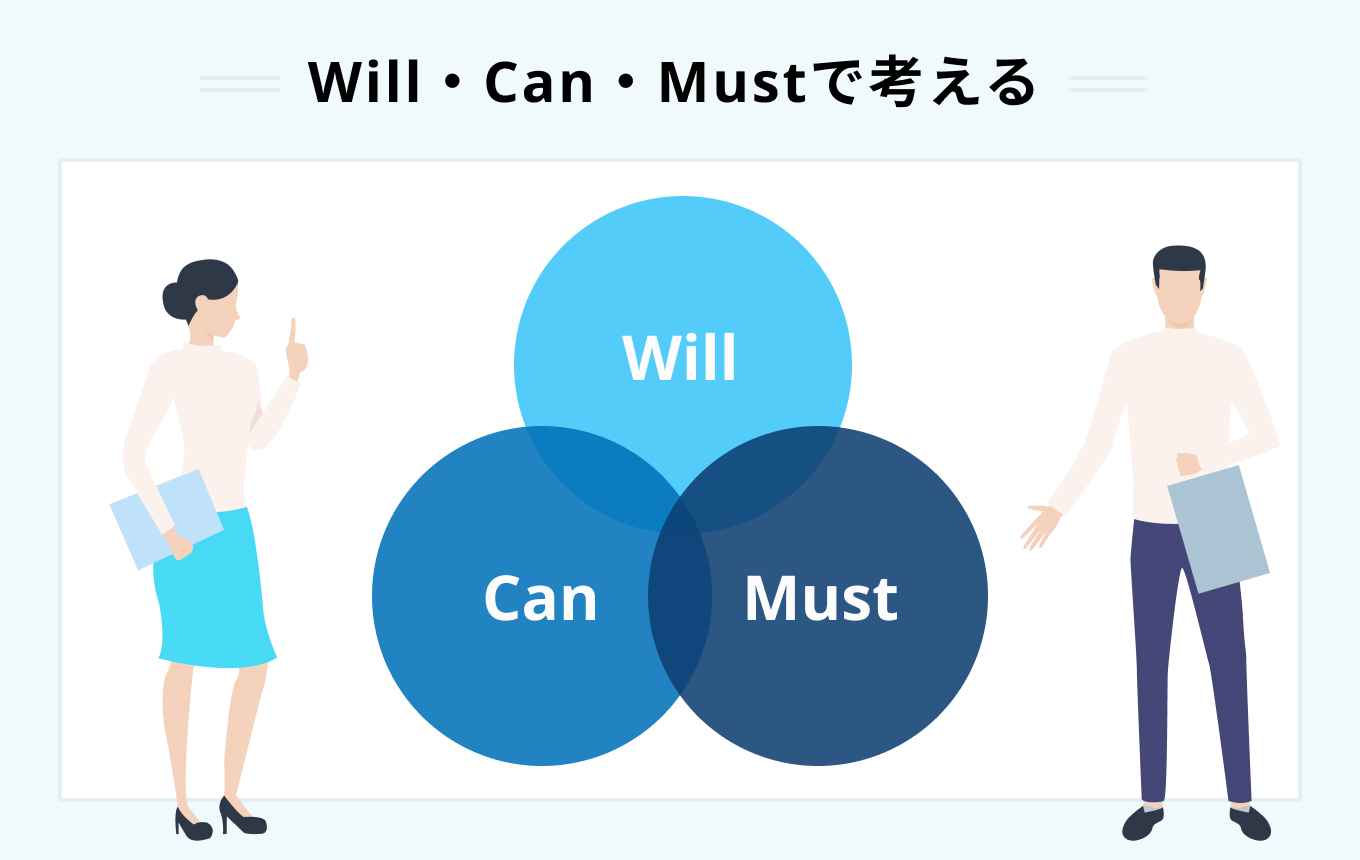

キャリアプランのために自己分析で意識すべきは、「Will・Can・Must」の3つの観点です。

Will・Can・Must

それぞれ、Will(やりたいこと)、Can(できること)、Must(やらなければいけないこと)を指し、3つが共通する要素が多いほど、仕事のモチベーションやパフォーマンスの向上につながる

Will(やりたいこと)、Can(できること)、Must(やらなければいけないこと)をそれぞれ、自分の過去から現在までの経験をもとに洗い出してみましょう。キャリアプランを考えるとなると、難しくとらえてしまうこともありますが、一旦上記の3点に沿って好きなように掘り下げてみましょう。

| 注意点 | |

| Will(やりたいこと) | 抽象的にならないようにする |

| Can(できること) | 事実と照らし合わせて考える |

| Must(やらなければならないこと) | 仕事相手の視点を持つ |

注意点として、Willは抽象的にならないように気をつけましょう。やりたいことだけでなく、なぜそれをやりたいのかという理由まで深掘りすることで、具体的な仕事につなげやすくなります。

Canは事実と照らし合わせて考えましょう。たとえば、「傾聴力がある」だけでなく、傾聴力を発揮した過去の経験までセットにすることで、その強みを活かせる仕事を見つけやすくなります。

Mustは、仕事相手の視点を持つことが重要です。自分が想像でやらないといけないことを決めるのではなく、「〇〇業では相手から△△が求められるので、✕✕しないといけない」という考え方で、正確なニーズを把握しましょう。

自己分析をより徹底的におこないたいと思う人は、以下の記事を読んでみてください。その場でできる自己分析の方法について、詳しく載せているので、ぜひ参考にしましょう。

私は就活生に対し、「面接での1つの質問回答に対し、最低2回『あなたは今〇〇と回答されましたが、それはなぜですか?』と深堀り質問をされても、問題なく対応できるほど、自己分析せよ」と伝えています。

面接官は表面的な模範解答でなく、あなたが普段から深く自分について理解し考えようとしているかを知りたいのです。

②志望する業界や企業を研究する

自分が希望する業界、企業について理解しておきましょう。業界、企業の研究をすることで、仕事をするなかでどのように自分の理想を叶えることができるのか、具体的なキャリアプランを思い描くことができます。

| 業界研究 | 企業研究 | |

|---|---|---|

| 調べるポイント | ビジネスモデル トレンド 成長分野 | ビジョン 競合優位性 キャリアパス |

| 調べる方法 | 経済新聞 四季報 | IR情報 採用情報 |

業界研究は、志望する業界全体に共通する特徴や傾向を見るようにしましょう。その業界のビジネスモデルやトレンド、現在、成長見込みのある分野はどこなのかと言う点に注目すると、業界の動きがわかり、自分の将来設計と照らし合わせやすくなります。

企業研究は、志望する企業特有のものに注視しておこないましょう。その企業が掲げるビジョン、競合他社と比べた優位性、歩めるキャリアパスなどの要素を知っておくことで、目標や獲得できるスキルがわかり、具体的な将来像が明らかになるので、詳細なキャリアプランを明確にすることができます。

具体的な方法として、業界については、経済新聞や四季報などで全体的な動向をチェックすることがおすすめです。企業については、企業のホームページ(HP)でIRや採用の情報を確認しましょう。また、OB・OG訪問を活用することで、リアルな現場の意見を参考にすることも有効です。

企業の調べ方については、以下のQ&Aも参考にしてみてください。企業研究の手順や、使うべき情報の発信元について解説しています。

こちらのQ&Aでは転職の業界研究についてキャリアコンサルタントが回答しています。効果的なやり方を解説しているので参考にしてみてください。

③企業で何がしたいのか考える

キャリアプランでは、自分が企業に入ってどのようなことをしたいのかが必要です。良いキャリアプランにするためには、自分が何を望んで企業に入りたいのか、自分の意思を見つけることで、よりその企業に合った内容を作ることができます。

ここで注意してほしいのは、企業でやりたいことに納得感を持たせるということです。自分のやりたいことが、その企業だからしたいと思える理由を考えましょう。

そのために必要なこととして、まず、その企業である理由を考えることです。ほかの企業でも当てはまりそうな理由では、納得感が薄くなってしまいます。

次に、やりたいことをさらに掘り下げて、目標を設定しましょう。具体的には、どのような結果に結びつけたいか、どのような存在になっていたいかといった要素です。

そして、具体的な計画に落とし込みましょう。目標を達成するためには、何をいつまでにやっていくのか設定してください。

上記の3点を意識することで、企業で何がしたいのかという理由に納得感を持たせることができ、自分でキャリアプランを考えることができます。

自分がそもそも何の仕事をしたいのかがわからない人は、以下の記事を読んで、自分に合う仕事の見つけ方を考えてみてください。

アドバイザーからあなたにエールキャリアプランは20~30時間で作成! 発見があれば修正しよう

私はキャリアプランを作る時間を「最低2〜3週間で計20〜30時間程度」とし、そこから気づきがあったら都度アップデートしていくことをおすすめしています。

内訳としては、自己分析に8〜12時間を割きます。過去の出来事の棚卸し、強み・価値観の要素を抽出、面接で話す型へ整理しましょう。

業界・企業研究には8〜12時間を使います。興味のある2〜3業界×主要職種の業務/KPI/キャリアパスを調査・比較、そして志望度の高い3社はIR確認・プロダクト・働き方までを一次情報で確認しておきましょう。

次に、その企業で何をしたいかの言語化を4〜6時間かけておこないます。入社後にかかわりたい領域を検討、どんなスキルを深めるかを仮説立て、貢献をしたいかの具体的なアクション3つを書き出してみましょう。あとは3年程度の中期の成長仮説を立てる+学習計画まであると良いです。

仕上げに、模擬面接に3〜5時間費やします。1回30分とすると、5回程度は実施+振り返りの時間を必ず取ってください。そこから、自己PRや質疑への回答の1分版/3分版を作成・反復練習をしておくのがおすすめです。

完璧は求めない! 常に見直して更新できるプランにしよう

もし、すぐに面接があるなどで急ぎの場合は、クイック版として各工程を2時間ずつにした6〜8時間で作ることも問題ないです。その場合、業界・企業研究は特定業界、特定企業のみとなるので時間の短縮ができます。

大事なのは完璧より更新可能であると思うことです。面接などの機会ごとに見直し、OB・OG訪問や選考体験から学びを反映しながら更新していければ十分に戦えます。

キャリアプランの作り方! 3ステップで解説

キャリアプランの作り方! 3ステップで解説

- 社会人としての軸を決める

- 短期・中期・長期の目標を立てる

- 志望企業と関連する部分を示す

ここまでの内容を踏まえて、キャリアプランが思いつかない原因を知って、アイデアを出すための下準備ができてきたのではないでしょうか。

ここからは、より具体的な方法をもとに、キャリアプランを作ってみましょう。3つのステップを参考にすることで、自分なりのキャリアプランが思いつくようになります。

作り方としては、まず自分の軸を定めてから、軸に沿ってやりたいことを成し遂げるために必要な計画を立てていくということです。そのなかで、キャリアプランの内容が企業とどう関連しているのかを示すことで、より理想的な内容にすることができます。

次の3ステップを読みながら、自分に当てはめてキャリアプランを考えてみましょう。

①社会人としての軸を決める

自己分析で把握している自分自身の理想の方向性を土台に、社会人としての価値観の基準を決めましょう。自分が社会人生活をするうえで大切にしたいと思う軸です。

キャリアプランは、まずどのような軸を設定するかが大事になります。定めた軸から、どのような仕事で、どのような姿になってきたいのかを考えていくためです。

軸を決めるときは、自己分析をもとに、自分がやりたいことと、自分が求められていることを踏まえて考えましょう。たとえば、「人に教えることが好き」という自己分析をしたのであれば、「早期にマネジメント職に就く」ことに変換することができます。

自分のやりたいことが、その企業で必要とされているかを確認して、自分主体になりすぎないように軸を考えましょう。

ただ注意点として、志望する企業に合わせにいきすぎないことです。あくまで、自分自身が理想とする方向性を軸にするようにしてください。

もし、企業に合わせすぎた軸を設定してしまうと、自分が本当にやりたいことが隠れた状態で入社をすることとなり、実際に仕事をしてみてからミスマッチが生じる可能性があるので気をつけましょう。

軸の作り方についてもっと詳しく知りたいという人は、次の記事を読んでみてください。軸の見つけ方から具体例まで紹介しているので、参考にしてみましょう。

- 社会人としての軸はどのような要素を盛り込むべきですか?

自分と希望と企業の方向性が合致する要素を含めよう

私が実際に面接したなかで印象的だった人がいます。

その人は経理職志望で、「まずは担当者として基本業務を覚える」「中期的には専門性を高める」「将来的には全体を統括するマネジメントにも挑戦したい」と、段階的にキャリアのストーリーを語ってくれました。

まさに企業の人材戦略と本人の希望がマッチした好事例です。こうした人は、ライフステージが変わってもキャリアを着実に積んでいく傾向がありますし、企業側も「一緒に成長できる」と感じやすいんです。

②短期・中期・長期の目標を立てる

自分のやりたいことに沿って、細かい計画を立ててみましょう。具体的には、1年以内の短期目標、3~5年の中期目標、5~10年の長期目標に分けて設定することをおすすめします。細かく目標を立てることで、理想のキャリアプランを実現するためにやるべきことが常に明確になります。

短期計画としては、今からできることを考えましょう。社会人として、まずは身に付けたいことや、挑戦したいことを目標に設定してください。

次に、中期計画として、獲得したい具体的な資格やスキル、役職といったものを定めましょう。1年目で増えたできることを材料に、さらに発展させると考えやすいです。

そして、長期計画では、社内で自分がどのような役割を持って仕事をしていきたいのか決めましょう。働いて身に付けた力や、自分の強みをどのように会社のために使いたいか、計画にしてみてください。

目標がどのようなものであれば良いのかわからない人は、以下の記事を見てみてください。目標の詳しい見つけ方から解説しているので、参考にしてみましょう。

また、目標の具体的な例についても以下の記事に載せているので、参考にしてください。

③志望企業と関連する部分を示す

志望する企業と関連する点を見つけてください。自己分析で棚卸しした内容と、企業の特徴について結びつける作業をしましょう。

ここでのポイントとしては、企業の強みや課題を見つけることと、自分の強みを関連付けることです。

たとえば、自分の強みがチャレンジ精神である人が、年齢に関係なく成果主義で評価する企業を志望しているとします。そこで、強みを活かして入社してから何事にもチャレンジして成果を出すという内容を考えるのが良いでしょう。

志望する企業と自分自身への理解を深めることで、企業でのどのような動き方をすれば良いのかが明確になり、キャリアプランを作れるようになるのです。

アドバイザーのリアル・アドバイス!志望企業との関連性が重要! 4点を意識してプランを伝えよう

私が面接官として最も重視しているのは、「志望企業との関連性」です。いくら軸や目標が素晴らしいものでも、その会社の事業への共感や職種への親和性、過去の経験などとの接続を通じて「事業貢献してくれそう」と思えないと説得力が出ないからです。

面接では以下の点を重視して聞いており、特に新卒採用では①、②をよく見ています。転職では③も重要視することが多いです。

①妥当性(職種の成果指標と本人のスキルや志向性が整合しているか?)

②具体性(将来的にどのような人になりたいか?それは具体的に当社で実現できるのか? どのように行動しようと思っているのか?)

③再現性(過去にどのように成果を上げ、当社でどのような達成指標を掲げるのか?)

④柔軟性(前提が崩れた際の代替案はどのように考えるのか?)

会社理解は正確に! 自分らしさと企業の特徴を一致させよう

会社の伝えたメッセージや事業の特徴が反映されていると高評価となりますが、スローガン止まりで解釈がない、他社でも使い回せる抽象的な表現に止まっているような企業研究の薄さは評価が伸びません。

自分のキャリアの軸、自身の特性や志向性、過去の経験との関連性、この会社に入社した際の目標という順番で、あなたらしさと企業の方向性や成果を一本線で結べるように準備しましょう。

自分の理想を描こう! キャリアプランとは社会人人生のロードマップ

キャリアプランの内容は一人ひとり違います。自分がどのような社会人人生を送りたいかは人によって異なるため、人の数だけキャリアプランは存在します。

キャリアプランを考えることは、社会人人生の方向を指し示すロードマップのようなものだと考えてください。

誰にも、社会人として仕事をするなかでやりたいこと、目指したいものがあると思います。それらを実現するためには、いつ、どのようなことが必要になるのかをまとめておけるものがキャリアプランです。

ほかの人を気にし過ぎたり、左右されたりする必要はありません。自分の将来は自分らしく考えてみましょう。

- キャリアプランとはどのようなものですか?

社会人人生の計画書! 定期的に見直す時間を取ろう

「キャリアプラン」という言葉を「現時点で自分が望む『長期働き方計画』」と言い換えてみましょう。

ここでの『長期』とは、できれば50年、短くても10年くらいの感覚です。最初は非常に難しいと思いますが、できるだけ自分の社会人としての将来を、具体的に想像してみましょう。

大事なのは、「キャリアプランには定期的な見直しが必要になる」という点です。

社会情勢や技術環境は時代とともに常に変化し続けますし、自分の能力や心境も、年齢とともに変わります。若いときに一度立てた「キャリアプラン」に自分がとらわれてしまうことは、マイナス面が多くあります。

今の自分の立ち位置や心境、社会の動きはどうなっているのかなどを落ち着いて観察する時期を、意識的かつ定期的に取ってみてください。

キャリアプランが大切な理由3選

キャリアプランが大切な理由3選

- 働く先を決めるため

- やるべきことを明確にするため

- 離職や転職を繰り返さないため

キャリアプランはどのような点で重要だと考えているでしょうか。キャリアプランが大切な理由は3つあり、その理由を知っておくことで、より目的が明確になって、前向きな姿勢でキャリアプランを考えることができます。

内容を考えるのは大変ですが、その分、しっかりと決めておくことで、自分の行動に自信を持って社会人生活を送ることができます。キャリアプランは社会人人生を通して掲げるものであるため、就活をするときだけでなく、入社してからも持っておいてほしいものなのです。

具体的にはどのような点が重要だとされているかを解説していくので、一つひとつの要素を押さえておきましょう。

①働く先を決めるため

キャリアプランが大切な理由として、まずは自分が働く仕事先を決めるためということが挙げられます。

仕事を選ぶ際は、仕事内容だけで決めることは基本的にはおすすめできません。一つの要素だけでなく、どのような役職に就けるか、給与や休日などの条件、あらゆる要素と自分の人生の希望を照らし合わせて決めるものです。

キャリアプランは自分の社会人人生における理想の進路をまとめたものです。キャリアプランがないと、自分の理想とする選択肢がわからず、本当にやりたいと思う仕事と出会うことができず、納得のいく仕事に就けない可能性があります。

仕事を選択する時点でキャリアプランが明確になっていれば、働きたいと思う仕事が見つかり、就職してからの社会人人生も満足度を高めることができます。そのため、キャリアプランは仕事選びのために重要な要素なのです。

②やるべきことを明確にするため

キャリアプランが決まれば、目標と目指すためにやることが明確になるため、自分自身が何をすべきかが明確になります。

ただ任された仕事をこなしていくだけでは、成長ができなかったり、モチベーションが上がらなかったりするリスクが考えられます。

仕事の先に何を目指すかを決めて、そのために自分から意識して取り組むことを考えることで、自身の成長につながったり、楽しみを見出すことができます。やるべきことがわかっていたほうが、仕事における一つひとつの行動に意味を感じて、より前向きに働くことにもつながります。

そのため、キャリアプランを考えてやるべきことを明らかにすれば、仕事をより実りあるものにしていくことができるのです。

③短期離職や転職を繰り返さないため

キャリアプランがあることで、社会人人生におけるリスクを回避することもできます。

働くうえでは、離職や転職といったことを考えるタイミングがあります。しかし、短期の離職や転職を繰り返しおこなうことは、企業側の人間から見ても、仕事が続かず辞めてしまう人というあまり良くない印象を抱かれてしまいます。

短期離職や転職を繰り返す原因としては企業への理解不足、企業とのミスマッチなどが挙げられます。キャリアプランを考える過程では、企業と自分のことを十分に調べるため、上記のような原因を事前に防ぐことができます。

キャリアプランがあることで、自分がその企業で働くことに納得できた状態を保てます。それだけでなく、もし働くことに悩みを抱いても、キャリアプランに立ち返ることで、やりたいことと現状のギャップがわかり、課題解決の役に立てることができるのです。

安心した社会人人生を送れるように、キャリアプランを持っておきましょう。

- キャリアプランが練られていないことで、ほかに想定されるリスクはありますか?

納得のいかないキャリアで自信が持てなくなる

キャリアプランが曖昧なまま就職や転職をすると「本当にやりたいことなのかわからないまま働き続ける」「転職しても違和感が拭えない」といったリスクが生じます。

結果として、年齢を重ねても自分のスキルやキャリアに自信が持てない、生き生き働けない状態が続くことになりかねません。

現在、支援をしている40代前半の相談者も似た状態でした。

20代の頃から「これなら稼げるかも」「これできたらカッコいいかな」と近視眼的な選択を繰り返し、行く先々で「面白みを感じられない」や「やっていて苦痛」という状態に苦しんできました。

現在、本当に自分の個性や強みは何なのか、そして今後どういう状態を作り出して行きたいのかということを考えながらキャリアプランを一緒に作っているところです。

さらに、以下の記事ではキャリアビジョンの観点から、自分自身の将来についての重要性を紹介しているので、参考にしてみてください。

キャリアプランが思いつかない人向け! 年代別の考え方を確認

キャリアプランが思いつかない人向け! 年代別の考え方を確認

- キャリアプランの例①入社から5年後

- キャリアプランの例②入社から10年後

- キャリアプランの例③入社から20年後

自己分析をしたり、業界・企業研究をしてみたものの、うまくキャリアプランが思い描けないという人もいるのではないでしょうか。

キャリアプランとは、具体的にどこまでできていれば良いのかわからないと、不安に思う人もいるでしょう。

そこで、ここからは営業職を例に、年代別のキャリアプランについて紹介していきます。実際に例文を見て、よりキャリアプランについての理解を深めましょう。目標やそれまでに何をするかについて注目しながら、参考にしてみてください。

キャリアプランの例①入社から5年後

20代のキャリアプランで意識すべきポイントとしては、まず経験を積むことです。将来のためにできる経験を積んでおくことは、社会人のスタートとして重要なポイントとなります。

特にどんな経験を積むか、方向性を決めることを意識しましょう。たとえば、プレイヤーとマネジメントのどちらの道を歩みたいかを定めて、その道で何をしたいかを示すことで、明確なキャリアプランができます。

そのうえで、どのようなスキルや資格、実績を得たいかを添えることで、より将来につながるキャリアプランを形成してみましょう。

以下は入社から5年後の営業職のキャリアプランの例です。経験したいことから、どのような道でどんな存在になりたいかに着目してみましょう。

キャリアプランの例①入社から5年後

20代のうちに、あらゆる商材の知識をインプットして、誰よりも案件を担当する。業界内でもトップのシェア率を誇る会社で働くことで、知識と経験を積みながら、部署内でトップセールスの座を目指す。そうすることで、後輩にも営業ノウハウを伝授できる存在となる。

20代のうちは「これをやりたい」と具体的に決められないこともよくあります。しかし「これは大事にしたい」という「大まかな方向性」はあるはず。まずはその方向性に合っていれば良しとし、そこで「経験」「成長」が見込める環境を選ぶことがポイントです。

キャリアプランの例文②入社から10年後

入社から10年後のキャリアプランとしては、専門性を高めることを意識してください。20代で選んだ選択をより深く掘り下げて、どのように磨き上げるか考えてみましょう。

プレイヤーの場合は、20代までに経験してきたことのプロフェッショナルを目指す気持ちでいるのがおすすめです。仕事の完成度を高めたり、ほかの業務に活かせるように横展開したり、専門分野の質を高めてください。

マネジメントの場合は、より大きな人数をまとめることや、具体的な役職を目指すことがおすすめです。自分が部下に対して、どのような動きをしてあげられるか考えてみましょう。

以下は入社から10年後の営業職のキャリアプランの例です。マネジメントとして、複数のチームを持つために、後輩育成に力を入れている点に注目してみましょう。

キャリアプランの例文②入社から10年後

30歳のうちに、3つ以上のチームをまとめるマネジメント職に就くことを目指す。そのために、直属の後輩の売上目標を継続的に達成させることを目標に、後輩社員の育成にあたりながら、より大きな視点で会社の営業利益拡大に貢献していけるようになる。

30代ともなると、人によっては家庭を持ち、子育てと仕事の板挟みになることも増えてきます。

私の理解では「キャリア」とは、決して「仕事」だけのことを指しません。家庭の中での「父・母・配偶者・(親世代にとっての)子ども」としての役割をどう受け持っていくかも、キャリアプランには必ず盛り込んでいくべきでしょう。

キャリアプランの例文③入社から20年後

入社から20年後のキャリアプランの例として、これまでの経験を活かして社内での影響力を持つことが挙げられます。

影響力のある立場になるためには、今までの経験をより広い範囲に展開していくことが重要です。

たとえば、特定分野のスペシャリストを目指すなら、会社の戦略を立案する立場で、自身の経験をもとに事業の方向性を決定していくことを目指しましょう。

また、マネジメントの場合はより大きな組織をまとめる役職について、よりマネジメント層の人間としての影響力を持つという目標が考えられます。

40代からのキャリアプランは、基本的にはマネジメントの役割を担うことも多く、プレイヤーの道を進んできた人も、その経験をもとに下の代を育てていくことを検討しましょう。

そこから、より経営層に近い視点を持って、会社にかかわる目標を立てると良いです。以下は40代の営業職のキャリアプランの例です。

キャリアプランの例文③入社から20年後

40代のうちに、営業部の事業責任者となって複数の部署の統括をおこなうことで、次期リーダー候補となる人間の排出に力を入れる。また、社内におけるマネジメント層の代表的な人間となり、営業組織における営業方針の決定にかかわるような存在となる。

最後に、ここまでの例文を参考に、入社後5~20年のキャリアプランを載せます。役割や具体的な行動について注目して確認しておきましょう。

キャリアプランの例:入社5~20年後

私は、入社してから営業職としてトップの成績を出し、その後は経験をもとにマネジメント層としてチームを統括し、最終的には次世代のリーダーを育成する存在を目指す。

まずは20代のうちに、あらゆる商材の知識をインプットして、誰よりも案件を担当する。業界内でもトップのシェア率を誇る会社で働くことで、知識と経験を積みながら、部署内でトップセールスの座を目指す。そうすることで、後輩にも営業ノウハウを伝授できる存在となる。

次に、30歳のうちに、3つ以上のチームをまとめるマネジメント職に就くことを目指す。そのために、直属の後輩の売上目標を継続的に達成させることを目標に、後輩社員の育成にあたりながら、より大きな視点で会社の営業利益拡大に貢献していけるようになる。

そして、40代のうちに、営業部の事業責任者となって複数の部署の統括をおこなうことで、次期リーダー候補となる人間の排出に力を入れる。また、社内におけるマネジメント層の代表的な人間となり、営業組織における営業方針の決定にかかわるような存在となる。

40代では、「これまでの経験をどう活かせるか」が確実に問われます。

たとえば「〇人の部下をマネジメントした」「年間〇円の目標を達成した」など、具体的な数字を交えて語れると強いですね。志望先の仕事にどう経験を接続できるか、自分の言葉で語れるかどうかが鍵になります。

ほかにもキャリアプランの例文を読んでみたいという人は、以下の記事を読んでみてください。14個の例文をもとにキャリアプランの解説をしているので、参考にしてみましょう。

また、キャリアプランが思いつかない、答え方がわからないという同じような悩みを持つ就活生の悩みについて、以下のQ&Aを読んでみてください。アドバイザーからの専門的な回答で、解決法を見つけましょう。

自分と企業を調べてわかった興味をキャリアプランに落とし込もう

キャリアプランはあまり日常的に考えるものではないですよね。そのため、一度考えようとすると、わからないことが多かったり、つまずくポイントが出てくると思います。

しかし、キャリアプランを考えることで、知らないことに気づけたり、新たな学びを得ることもあります。自分のことや企業のことをじっくりと調べて、人生の進路を整理してみましょう。

自分自身の興味と志望する企業を結び付けて、理想的なキャリアプランを思い描きましょう。

アドバイザーのリアル・アドバイス!キャリアプランには変化もある! 5つの点で説明できるようにしよう

キャリアプランはあくまで仮説です。就活や実務で新しい事実に出会ったり、自分の中で内省を深めることで、変わっていくのは当然です。仕事以外の転居、出産育児、介護などの変化に応じて、計画を更新するのも自然なことです。

大切なのは、変化を「迷い」ではなく「学習の結果」や「柔軟性」として説明できることにあります。私は以下の順で考えて、語れるようにすることを勧めています。これは就活中だけではなく社会人になってからも同様です。

①気づき:何がわかったか

②検討:何をどう変えようとしたか

③行動:何を試したか

④成果・示唆:何が学びとなったか

⑤次の仮説:キャリアプランの変更

四半期ごとに以下の3軸で見直し、OB・OG訪問や小さな副業・社内手挙げでのプロジェクト参加などで小さく検証すると、修正理由に具体性が生まれ、修正しやすくなります。

・目的(仕事を通じて何を達成したいか/誰にどう貢献したいか)

・手段(職能/スキルはどのようなものがあるか)

・条件(働く環境として何が必要か)

経験や振り返りでキャリアプランをより強固なものにしよう

キャリアプランの大きな方針を変えないためにできることもあります。

たとえば、他人からの情報だけで決めず、1day仕事体験や短期プロジェクト、インターンや副業などで必ず経験を挟むことです。

また、社内や社外でメンターを見つけ、月1などで振り返ることもできます。

さらに、譲れない3条件とやらない基準を文書化することも重要です。

プランは固めるほど折れやすく、更新するほど強くなっていきます。変化を味方につけ、あなたらしいロードマップを育てていきましょうね。

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

キャリアコンサルタント

Arisa Takao〇第二新卒を中心にキャリア相談を手掛け、異業種への転職をサポートする。管理職向けの1on1やコンサルティング業界を目指す新卒学生の支援など年齢や経歴にとらわれない支援が持ち味

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/むらや社労士事務所代表

Yoko Muraya〇上場企業を含む民間企業での人事・採用経験約20年。就職支援や転職相談に従事し多くの求職者を支え、セミナー講師も務める。社労士の専門知識を活かし温かい雰囲気で各人に寄り添う

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/勉強カフェ札幌大通スタジオ代表

Yuki Watanabe〇営業、コーディネーター、中学校教師とキャリアを積み、独立後は社会人向けの学習スペースの運営やキャリアコンサルタント、話し方講師として活躍。約500名の就職相談の実績を持つ

プロフィール詳細