この記事のまとめ

- 第二新卒が「やばい」と言われる理由を理解しよう

- 企業から見た第二新卒はマイナスな印象の場合もある

- 第二新卒の転職を成功させる方法6選を紹介

「第二新卒の転職はやばい」と言われることがあります。この言葉を聞いて「本当に第二新卒の転職はやばいのかな」「なぜやばいと言われるのだろう」という疑問や不安を感じている人もいるのではないでしょうか。

たしかに、新卒で入った会社を早期に退職するリスクは大きく、企業からマイナスなイメージを持たれる可能性はあります。しかし、必ずしも第二新卒の転職が大変なわけではありません。企業からの見られ方を理解したうえで、事前対策ができれば、十分採用の可能性はあるでしょう。

この記事では、キャリアコンサルタントの永田さん、三好さん、平井さん、高尾さん、秋田さんの5名と共に第二新卒の実態と転職活動を成功させるコツを解説します。

特に、元人事担当の経験を持つ高尾さん、秋田さんからの、リアルな第二新卒の就活事情についてのアドバイスは、第二新卒の転職に踏み出すかどうかを迷う人にとって、非常に参考になる内容です。第二新卒での転職を検討中の人はこの記事を読んで、第二新卒に対するマイナスなイメージを払拭する方法を習得しましょう。

【完全無料】

社会人におすすめ!

就職・転職前に使ってほしい厳選ツール

1位:適職診断

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

2位:業界&職種マッチ度診断

あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう

3位:年収診断

志望職種×あなたの経験で今後の想定年収を確かめよう!

4位:WEBテスト対策模試

模試で実力チェック!WEBテストの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます

5位:面接力診断

39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう

【併せて活用したい!】

選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール

①自己PR作成ツール

AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう

②志望動機作成ツール

他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう

第二新卒の転職は3つの点から「やばい」と言われる! ただし対策は十分可能

ネットでの情報や周囲の人からの話を聞いて、「第二新卒はやばい」と何となく思っている人もいるのではないでしょうか。今の会社で頑張るのか、第二新卒として転職活動に踏み出すのかという選択は、簡単に決断できるものではありません。

そのため、なぜ第二新卒がやばいと言われることがあるのか、という具体的な理由を理解したうえで、自分はどうしたいのかを考える必要があります。この記事では、第二新卒の転職がやばいと言われる3つの理由について解説しているので、その理由にしっかりと向き合って、第二新卒の就活を成功させましょう。

記事の前半では、そもそも第二新卒とはどういう人を指すのかという基本から紹介します。そのうえで、第二新卒がやばいと言われる理由をキャリアコンサルタントの秋田さんと一緒に解説していくので、どのような懸念点があるのかを理解しましょう。

次に、企業視点での第二新卒に抱くマイナスイメージを解説します。マイナスな面を理解してから、その後に続く第二新卒のメリットや企業から期待されていることについてを読み進めていきましょう。そうすることで、悪い面だけでなく良い面も把握したうえで、決断ができます。

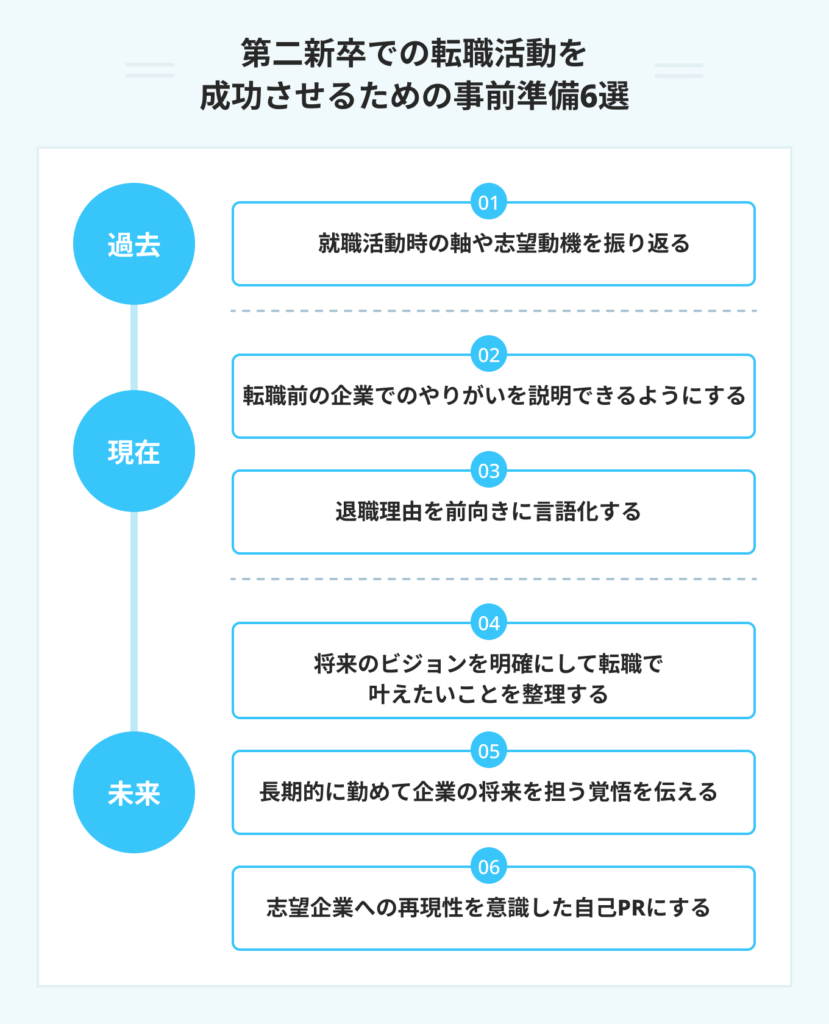

最後に、この記事を読んだうえで第二新卒として転職活動を進めると決断した人向けに、事前準備6選を紹介しているので、失敗したくない人はぜひ参考にしてみてください。

既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう

既卒の就活は新卒と違い、選べる職業に限りがあります。そのため、簡単に就職先を決めると入社前とのギャップから早期退職につながる恐れがあります。

これから既卒就活をはじめる人は、まず「適職診断」を活用しましょう。適職診断では、簡単な質問に答えるだけであなたの強み・弱みとぴったりの職業がわかります。

また、どのような職業を選んだらいいか就活軸も見つかるため、これから就活を始める今に取り組むのがベストです。

既卒就活で後悔しないためにも、今すぐ診断してみましょう。

そもそも第二新卒とは?

第二新卒という用語を、離職や転職を意識し始めたときに初めて知った、という人は多いのではないでしょうか。世間にはそこまで浸透していませんが、転職市場ではよく耳にする言葉です。実際どのような人たちを指すかというと、以下のように定義されます。

第二新卒とは

一般的に、大学を卒業後、新卒で入社した会社を数年のうちに離職、もしくは在職しながら転職活動をおこなっている求職者。求人をおこなっている企業ごとに定義に多少違いがあり、ざっくりと20代若手を指すこともある。

新卒の会社から離職するまでの期間は、3年以内と定義することが多いです。3年以内に辞めるとなると、辞める決断をするには早すぎると思う人も少なくありません。

大前提として、早期退職という事実が、第二新卒の良くないイメージにつながっているケースがあることを押さえておきましょう。

第二新卒の定義は、卒業後の就業年数が2〜3年程度経ち離職した人という認識が一般的ではないかと思います。企業の採用のスタンスにもよりますが、大卒であれば24~25歳で、大学院卒であれば26~27歳あたりですね。

第二新卒については下記の記事でも詳しく解説しています。自分が第二新卒と既卒のどちらに該当するかどうかも、気になる人はチェックしておきましょう。

第二新卒に該当する期間

第二新卒に該当するのはいつまで? ベストな転職時期を見極める方法

既卒の定義

既卒とは? 新卒・中途との違いや就活の必勝法を徹底解説

第二新卒にまつわるQ&A

既卒と第二新卒の具体的な違いを教えてください。

第二新卒はいつからいつまででしょうか?

第二新卒は何歳までのことを指しますか?

第二新卒で転職するのはやばいと言われるのはなぜ?

第二新卒で転職するのはやばいと言われるのはなぜ?

- 即戦力を求められる中途採用では受かりにくいから

- 金銭的に厳しい転職活動となることもあるから

- 働くことへの意欲が低いと企業から不安視されるから

第二新卒に対して、前向きな意見と後ろ向きな意見が存在します。もちろんメリットもありますが、デメリットも大きいのが事実です。

ここでは、第二新卒が「やばい」と言われる理由について解説していきます。どのようなデメリットが存在するのかを理解したうえで、転職活動を進めていきましょう。

また、転職に迷いがある人は、自身が転職で叶えたいことと天秤にかけて、本当に第二新卒として転職活動をするべきなのかを一度しっかりと考えることが大切です。デメリットを軽減させる方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。

①即戦力を求められる中途採用では受かりにくいから

入社してすぐ即戦力としての活躍を求められる中途採用では、仕事に必要なスキルがすでに備わっていることが前提にされがちです。また、目に見えてわかる実績が多いと有利になるなど、仕事における経験をアピールしなければなりません。

入社してから間もない第二新卒は、スキルを身に付ける途中段階であったり、成果を上げる機会がまだ少ないという人がほとんどですよね。そのため、即戦力を求められる中途採用では受かりにくくなっています。

一方で先に解説したとおり、前職での経験よりもポテンシャルを重視する採用は、第二新卒が有利な採用といえます。各企業の採用方針がどちらに該当するかは、採用サイトの募集要項や応募条件などから、確認することができますよ。

第二新卒は中途採用枠と同様に、新卒採用枠での応募も可能な場合があります。新卒採用枠で応募する際は、新卒の学生と同じ土俵に乗るということです。

社会人経験のない新卒を採用する意向が強い企業に、社会人経験のある第二新卒がどのように強みを伝えることができるか。戦略を立てて臨む必要があるでしょう。

入社後のミスマッチに苦しみたくない人は、まずは自分に合う仕事を把握しよう

既卒の就活は新卒時と異なり、選択肢が限定されます。焦って適性のない企業に入社すると、現場とのギャップに悩み、早期離職を繰り返す負のスパイラルに陥りかねません。

既卒の人は、「適職診断」を活用しましょう。質問に答えていくだけで、あなたの価値観や特性を数値化し、相性の良い職種を特定します。

「自分に合う仕事」という明確な根拠を持って企業を選べるため、入社後のミスマッチで苦しみたくない人は今すぐ活用しましょう。

②金銭的に厳しい転職活動となることもあるから

入社後3年未満で退職をした場合、退職金が出ない企業がほとんどです。また、社会人歴が少ない分、まだ貯金も貯められていない人も少なくないでしょう。これらの状況から、離職期間が長いと、金銭的に厳しくなる可能性が考えられます。

金銭面に余裕がないという人にとっては、在職しながら転職活動をおこない、離職期間を0日にして、収入がない月を最短にするのが理想的です。しかしこの場合、在職しながらの転職活動で、体力的に厳しい側面もあります。また、面接日の調整が難航することも懸念されるでしょう。

とはいえ、離職期間が長引いて、金銭的に余裕がなくなり、焦りから決断を急いでしまえば、入社した会社とのミスマッチを繰り返すことになりかねません。親に相談して援助してもらったり、計画的に節約するなど、あらかじめ対策を立てる必要があります。

③働くことへの意欲が低いと企業から不安視されるから

第二新卒に対して、早期に仕事を辞めたという点からマイナスなイメージを抱いている人は少なくありません。家族や友人、そして転職活動で出会う採用担当者などから、「働くことへの意欲が低くて忍耐力がない」「転職しても長続きしないのではないか」と懸念を持たれることもあります。

そのため、選考の過程で、またすぐに辞めるのではないかという採用担当者の不安を払拭するようなアピールが有効です。

アピールの方法は記事の最後にある「第二新卒での転職活動を成功させるための事前準備6選」にて紹介しています。周囲の理解が得られるかどうか悩んでいる人も、伝え方のコツは同じなのでぜひ参考にしてください。

第二新卒での転職は本当に「やばい」のか? 就活の専門家に聞いてみた!

ここまでで、第二新卒がやばいと言われる一般的な理由については理解できた人が多いと思います。しかし、「本当に不利になるの?」「第二新卒は全員やばい状況になるの?」と疑問を抱いている人もなかにはいるでしょう。

ここでは、新卒と中途の人事担当の経験がある秋田さんから、第二新卒の転職についての実態やどのような人がやばい状況になるのかについて解説があります。

自分が該当するかどうか気になる人は、ぜひ参考にしてみてください。

アドバイザーからワンポイントアドバイス第二新卒の転職でやばい状況になる人は退職理由に問題がある

人事担当者からすると「退職理由は何か」これが最も重要なポイントになります。仮に、3カ月以内の早期退職に至ったとしても、ちゃんとした理由があれば問題はありません。

しかし、私がこれまで出会った第二新卒の人のほとんどは、退職理由に「疑問」や「懸念」を抱くことが多かった印象ですね。特に多かった退職理由は「思っていたのと違った」「入社前に聞いていたことと違った」などが多く挙げられます。

このように、第二新卒の転職がやばくなってしまいがちな人というのは退職理由を「他責」にしている傾向が強いです。結局、最後は自分で入社を決断していることを忘れているのではないでしょうか。この傾向が強い人ほど、今後も転職を繰り返すことになります。

早期離職を検討している人は「今すぐに辞める理由は何か」を見つめ直すことが大切です。

人事の抱く早期退職の懸念を吹き飛ばすようなポジティブな気持ちを伝えよう

人事の本音としては、正直なところ、第二新卒に対して「すぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱いてしまいます。

早期退職の原因は、自己理解や仕事理解の不足が考えられます。安易に労働条件だけで決めないようにしましょう。

新卒で早期退職してしまった場合は、辞めてしまった事実をしっかり認め、前に進もうとする気持ちを担当者に伝えてください。失敗を糧にする思いがあれば、採用担当者はきっと受け入れてくれます。

第二新卒は門前払いされそう……と不安に感じている人はこちらのQ&Aも参考にしてみてください。キャリアコンサルタントが第二新卒の転職について回答しています。

企業からはどう見える? 第二新卒が抱かれやすいマイナスイメージ

企業からはどう見える? 第二新卒が抱かれやすいマイナスイメージ

第二新卒が一概に「やばい」とは言えないものの、マイナスイメージを抱かれやすいのも事実です。早期離職となる応募者に対して、離職理由を聞く前から、ネガティブな印象や懸念を抱く採用担当者も少なくありません。

ここからは、第二新卒が抱かれやすいマイナスイメージを解説していきます。選考でこれらのイメージに該当しないことをアピールできれば、「第二新卒はやばい」という印象を払拭できるでしょう。

選考対策の準備として、まずは第二新卒に対する客観的な評価と向き合ってください。

仕事選びでミスしたくないなら、自分と相性のいい仕事を特定しよう

既卒採用において、企業は「長く活躍してくれるか」を厳しくチェックしています。自分の適性を把握しないまま進める就活は、不採用のリスクを高めるだけでなく、入社後のキャリアを台無しにする危険があります。

仕事選びでミスしたくない人は、「適職診断」がおすすめです。簡単な質問に答えるだけで、あなたの価値観や特性を数値化し、相性のいい仕事を特定します。

あなたの資質が最大限に活かせて、長く活躍でき仕事に就くためにも、今すぐ診断を活用しましょう。

①何をやっても長続きしなさそう

最初の会社をすぐに辞めたということは、「辞めることに対するハードルが低く、何をやっても長続きしなさそう」「転職してもすぐに辞められてしまうリスクが高い」と思われるケースがあることは覚悟しておく必要があります。

入社してもすぐに退職するという事態は、採用担当者がもっとも回避したいことです。そのため、選考において、志望企業で長期的に働く覚悟を見せることが重要となります。

企業にとっては1人を採用するのも大変なことで、重大な決断として内定を出します。それなりにリソースを割いてやっと人材を確保するので、すぐ辞められてしまうと、採用担当からすると精神的につらいという側面もあるのです。

②向上心が低そう

業務内容がきつかったという理由で早期退職する人は一定数いるため、採用担当者としては、応募者もそれに該当するのではないかと疑うことになります。

向上心がある人は、仕事におけるきつい局面も乗り越えるモチベーションがあります。一方で、モチベーションが低いと耐えることは困難です。

きつい業務に耐えたり、乗り越えることなく辞めてしまったということは、向上心が低いのではないかと思われてしまうこともあります。

③主体性がなさそう

前職への不満から早期退職を決める人も少なくないのが実態です。第二新卒が抱く不満として想定されるのが、「業務内容を教えてもらえない」「上司や先輩が不親切だった」といった内容が挙げられます。

前職の教育体制に問題があった可能性はもちろんありますが、採用担当者は応募者の仕事に対する姿勢に問題があったのではないかと考えることもあるのです。

学生気分が抜けず、仕事に対して受け身だった、つまり、主体性がなさそうというイメージにつながります。

最初の就職先で何か問題があったとしても、それを解決しようとせずに退職したのではないかとの印象を企業は持ちやすいのです。在職中に自ら課題をみつけて解決のために行動していた経験があれば、ぜひアピールしましょう。

④マナーが身に付いてなさそう

新卒の就活では、ポテンシャルを見据えた採用となり、基本的にビジネスマナーの有無は重要視されません。一方で、第二新卒が応募する中途採用枠では、企業で働くという経験をしていると見なされ、一定のビジネスマナーが求められます。

そこで社会人経験が長い応募者と比較されることで、「マナーが身に付いていないのではないか」という懸念につながるケースがあるのです。

⑤コミュニケーション能力に問題がありそう

早期離職の原因やきっかけは、ネガティブなものが多く、特に職場の人間関係は離職理由として多く挙げられます。人間関係は、自分一人の努力ではどうにもならない問題ですが、採用担当者が本人に問題があった可能性を考えることもあるでしょう。

本人のコミュニケーション能力に問題があり、周囲とうまく関係を築けなかったとしたら、自社に入社しても、同じ理由で辞めることになりかねません。それだけでなく、職場の雰囲気が悪くなる可能性もあります。

⑥即戦力にはならなさそう

繰り返しになりますが、第二新卒は、仕事を覚える途中や、スキルを身に付ける前に会社を辞めてしまったため、即戦力としては期待できません。

多くの企業では、中途採用の場合、これまで身に付けたスキルや経験を活かして自社で活躍できる人材を求めています。

そのため、新卒の社員と近い形で教育期間を設けるなど、フォロー体制を整えなければならない点は企業からするとデメリットとしてとらえられる可能性があるのです。

- 第二新卒でも即戦力として扱ってもらう方法はありますか?

成果を出せた理由を言語化して説明できるようにしよう

在職中の経験を、取り組みプロセスを中心に整理してください。たとえば営業職なら売上成績も大事ですが、どんな意図でどんな行動をしたか、その結果はどうだったか、改善点は何か、といったプロセスをきちんと伝えます。

採用担当者は、営業としての基本的な発想や行動ができているにもかかわらず結果的に受注できなかった人と、受注できていても何をやって受注できたかを説明できない人とでは、前者を評価します。

営業としての基本動作ができているなら、採用後に再現性のある行動ができると判断するからです。

アドバイザーからワンポイントアドバイス第二新卒に対する懸念の払拭には過去の深掘りと学びの整理が必要

第二新卒の採用において、企業はあなたのポテンシャルに期待する一方で、いくつかの懸念点を抱いています。面接ではこれらの懸念を払拭し、信頼を勝ち取ることが内定への鍵となるのです。

そのすべての根底には、過去の経験から「原因」を分析し、「学び」を得て、再現性のある「仕組み」に落とし込むという姿勢があります。

まず、企業が第二新卒を採用する際、もっとも注視されるのが「定着性」です。短期離職の経験から「またすぐに辞めてしまうのではないか」という不安を払拭するために、「退職に至った直接的な要因と、再発防止のための具体策はありますか?」といった質問が投げかけられます。

ここでは、事実を冷静に伝え、自身の至らなかった点を真摯に認めたうえで、情報収集の仕方や上司との合意形成プロセスなど、次に向けてどう行動を改善するのかを具体的に語ることが重要です。そうすることで「客観的な自己分析ができ、次こそは同じ過ちを繰り返さないだろう」という印象を残すことができます。

次に、「向上心」も重要な評価項目です。「楽をしたい」という動機での離職ではないことを示す必要があります。

「直近90日でどのような学習を計画し、何を目指しますか?」という質問には、具体的な書籍名や講座名を挙げ、Gitや提案書といった形あるアウトプットを示しながら語ることで、あなたの成長意欲を力強く証明できるはずですよ。

一つひとつ質問の意図を理解して求められる回答を準備しよう

さらに第二新卒の転職では、指示待ちではなく自ら動ける「主体性」も問われます。

「指示された業務以外で、価値を発揮した経験はありますか?」という問いには、STAR法(状況・課題・行動・結果)を用いて、「自ら課題を認識し、周囲を巻き込みながら提案・合意形成を行い、成果を出した」という一連のサイクルを明確に示すと、あなたの自律性が高く評価されますよ。

同様に、円滑に業務を進めるための「コミュニケーション能力」も不可欠です。「意見の対立をどのように解消しましたか?」といった質問では、相手の視点に立ち、事実ベースで丁寧にすり合わせをおこなった経験を語ることで、多様な人々と協働できる力をアピールできます。

もちろん、入室時の振る舞いや言葉遣い、メールの文面といった「ビジネスマナー」も、社会人としての基礎力を判断するうえで厳しく見られています。提出物の期限遵守や体裁といった細やかな点にも、あなたの仕事に対する姿勢が現れるのです。

最後に、企業が最も知りたいのは、あなたが「即戦力」として活躍してくれるかです。

「入社後3カ月のプランをどう考えますか?」と問われた際には、まず業務知識をどう学ぶかを示し、そのうえで自分の影響範囲内から始められる改善提案、そして達成可能な「小さな成果」を定義することで、採用担当者はあなたが入社後に活躍する姿を具体的にイメージできるでしょう。

これらすべての質問に共通して大切なのは、「もし次に同じ状況になったら、自分はこのように行動します」と、自身の学びを反映したネクストステップを明確に一文で語れるよう準備しておくことです。それが、あなたの過去を未来への力強い推進力へと変えてくれます。

既卒就活を成功させたいなら、まずは自分の適職を知ることから始めよう!

新卒枠を外れた既卒就活では、1件ずつの応募の重みが変わります。自己理解が不十分なまま手当たり次第に応募しても、不採用が続き自信を失うだけです。

まずは「適職診断」であなたが勝てる領域を特定しましょう。質問に答えるだけで、あなたの価値観や特性を分析し、能力を最大限に発揮できる職業を提示します。

適職診断を活用して、最短ルートで自分に最適な職業を見つけましょう!

第二新卒の転職市場の実態

ここまでで、第二新卒がやばいと言われる理由や企業が第二新卒に抱くマイナスイメージを紹介してきました。

第二新卒がやばいというと、余程無謀なことをしている人や、常識から外れたことをしている人のように想像する人もいるでしょう。しかし実際、第二新卒は珍しい存在ではありません。

ここでは転職市場における第二新卒の実態を解説するため、第二新卒がやばい存在なのかを数値的な視点からも確認してみましょう。

第二新卒の割合

厚生労働省が集計している新規学卒者の離職状況で、第二新卒の数と割合を確認することができます。

令和3年大学卒業者を例に挙げると、437,277人の就職した人のうち152,430人が3年以内に離職しています。これは割合にすると、令和3年に大学を卒業して就職した人の34.9%です。

約3人に1人が3年以内に離職していると考えれば、第二新卒が珍しい存在ではないことがわかります。

企業における第二新卒の採用状況

転職サイトの募集要項では、社会人経験4年以上や、法人営業経験3年以上のような応募条件が記載されている場合があります。

このような企業は条件からわかるように、第二新卒の採用に積極的ではない可能性が高いです。

しかし一方で、第二新卒可・第二新卒歓迎という文言もよく目にします。第二新卒を積極的に採用している企業も多数あるため、諦めずに探してみましょう。

アドバイザーのリアル・アドバイス!第二新卒を採用する企業は増加傾向にある

民間人材会社の調べでは、2009~2013年の転職決定者数の平均を1とした場合、2019年の20~24歳の転職決定者数は4.4倍に、2020年は3.46倍になっています。全体の転職決定者数は2019年で2.72倍、2020年で2.0倍ですから、20~24歳の転職決定者数の伸びは際立っている状況です。

20代向けの転職サイトでは、総合商社、金融、大手メーカー、ディベロッパーなどの会社も求人を出しています。

第二新卒に対する不安を解消させられるような姿勢が重要

新卒採用だけでは採用予定数がまかなえないこと、新卒入社でも3年以内に3割が退職する現状をターゲットに採用計画を立てていることが、第二新卒採用拡大につながっていると見て良さそうです。

ただ第二新卒に対する企業の不安は、解消されたわけではありません。結果として最初の職場が合わなかったとしても、在籍中に何を身につけたのか、応募先で何をしたいのかは明確に伝える努力が必要です。

第二新卒で大手企業を狙いたい人は、こちらの記事で対策方法や第二新卒で応募できる大手企業を紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

新卒にはない良さがある! 第二新卒として転職するメリット

新卒にはない良さがある! 第二新卒として転職するメリット

- 就職活動の反省を転職活動に活かしやすい

- ポテンシャル重視の中途採用で受かりやすい

- 即戦力としてのプレッシャーが少ない

新卒で入社した会社を辞めようと考えている人のなかには、周囲の人から「すぐ辞めるのはもったいない」「3年は続けたほうが良い」と反対されたことがある人も多いでしょう。

もしくは、やめる本人自身が、早期退職することに対して、情けなさや後ろめたさを感じることもありますよね。

しかし、早い段階から転職活動を始めることで、得られるメリットがあるのも事実です。ここでは、第二新卒として転職活動をおこなうメリットとなる側面を解説します。転職しようか迷っているという人は、デメリットの側面と併せて参考にしてください。

①就職活動の反省を転職活動に活かしやすい

第二新卒者にとって、就活をしていた過去はつい最近の出来事ですよね。就活を振り返り、もっとこうすれば良かったと後悔していることもあるでしょう。

就職活動と転職活動は共通する部分が多いため、反省を活かせる場面が多々あります。たとえば、面接前にもっと企業研究をしておけば良かったという後悔が残っていれば、転職活動で活かすことが可能です。

就活をしていた記憶が古くなればなるほど、当時の記憶も薄れていきます。記憶が鮮明なうちに動き出すことで、選考対策の経験を活かしやすいのです。

②ポテンシャル重視の中途採用で受かりやすい

中途採用の募集要項では、第二新卒歓迎、もしくは未経験歓迎と掲げる企業も少なくありません。また、応募条件を30歳以下というように、若手に限定している場合もあります。

このような企業では、経験やスキル、実績よりも、求職者の人柄や素養などのポテンシャルを重視する方針で採用をおこなっていくのです。そのため、若くて経験が少ない第二新卒は、ポテンシャルの高さをアピールできれば採用されやすいといえます。

若くて経験が少ない第二新卒は、経験にもとづく仕事への先入観や思い込みが少ないと考えられています。新しいことを受け入れる素直さがあり、柔軟に吸収する人材は、高いポテンシャル評価を得られるでしょう。

③即戦力としてのプレッシャーが少ない

30代以降の中途採用は、前職で培ったスキルや実績を重視される傾向にあります。この場合、入社後はすぐに経験を活かして即戦力として働くことが期待されているのです。

一方で、第二新卒はポテンシャル重視で採用される場合がほとんどです。企業としても、第二新卒が入社して一定期間は、育てることに注力する前提で採用をおこなっています。

つまり、第二新卒の教育期間は、仕事を覚えることに集中させてくれる企業が多く、すぐに即戦力の活躍が期待される採用に比べると、プレッシャーが少ない点がメリットといえるでしょう。

アドバイザーからワンポイントアドバイス転職前に自分を客観的に振り返ろう

初めて社会人として働き始めたころ、あなたは新しい仕事にどんな気持ちで取り組んでいたでしょうか。そのときのあなたは、今のあなたの姿を想像していたでしょうか。

現職で経験した事実を客観的に振り返りましょう。自分の感情と切り離して振り返ることがポイントです。そしてその事実を通してどのような自分自身に気づき、どのような自己成長が確認できるでしょうか。社会人を経験する前と経験した後を比較し「自分の変化」を確認しましょう。

自分の経験をどのようにとらえるかがポイント

今の会社で経験してきたすべてのことは、今の会社に入社したからこそできた経験です。その経験を「どのようにとらえるか」が、転機に遭遇しているあなたの方向性を定める重要な判断材料となります。そしてその「とらえ方」はあなたが自由に決めることです。

もし今の場所で十分に試行錯誤した、やれることはやった、今の環境では自分の未来が想像できないと感じるなら、次のステージに向けた準備が進んでいると考えても良いでしょう。

しかしもしそうでない場合は、第二新卒のメリットを活かしきれない可能性があります。転職して実現したいことは何か。なぜ今の場所ではそれができないと言えるのか。自分自身と十分に対話を重ね、後悔のない選択をしましょう。

あなたが受けないほうがいい職業をチェックしよう

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

強みとして転職に活かそう! 企業が第二新卒に期待していること

強みとして転職に活かそう! 企業が第二新卒に期待していること

- 教育コストを削減できる

- 企業の風土になじみやすい

- 業務内容や知識の呑み込みが早く教えやすい

- 年齢の若さから長期的な活躍が期待できる

ここまでで解説した通り、第二新卒に対するマイナスイメージは確かに存在します。一方で、企業から見て第二新卒だからこそ期待できる点も存在しているのです。

そのため、第二新卒を積極採用している企業は少なくありません。企業にとってのメリットは、第二新卒が転職活動をするうえでの強みになります。選考を有利に進めるためにも、企業が第二新卒を積極採用する理由を理解しておきましょう。

①教育コストを削減できる

新卒として入社したとき、入社式の直後から研修に入った人もいますよね。新卒の社員に対しては、ビジネスマナーやネットリテラシーなどの社会人としての基礎を教育する必要があります。

その点第二新卒は、すでに基本的な研修や教育を終えているため、新卒の社員に比べて教育コストがかからないというメリットがあります。

第二新卒が社会人としての最低限のマナーを習得している点は、強みの一つです。新卒採用のような導入研修をする必要がないという点では企業にとってもメリットになります。

それだけに転職活動でマナーに合わない言動をすると、一気に評価が下がる可能性もあります。

②企業の風土になじみやすい

社会人経験が長いと、スキルや実績を重ねていくと同時に、所属する会社の文化や慣習に染まっていて、転職したときに転職先の企業の文化になじむまでに時間がかかってしまいます。これは企業と求職者の双方にとってデメリットです。

一方で第二新卒であれば、そもそも前職での経験が浅く、前職の企業に染まり切っていません。そのため、比較的企業の風土が浸透しやすく、業務の教育や指示がしやすいことが期待できるのです。

③業務内容や知識の呑み込みが早く教えやすい

第二新卒は、新しいことを教わったときに、素直に呑み込める人が多いため、教育がしやすいというメリットがあります。

経験値が高いと、前職での知識が返って邪魔になって、前職と異なる業務や新しい知識を覚えにくいことがあるのです。また、若いほうが記憶力が高い傾向にあるため、呑み込みの早さが期待できます。

やはり若い分、長期勤続によるキャリア形成をしやすいという点は企業にとってメリットですね。30代だと経験は豊富であっても、固定観念が邪魔になってしまう場合もあります。

その点で、第二新卒者の社会的な未熟さを逆に利用し採用することで自社の理念や強みを十分に教育できるメリットがあります。

④年齢の若さから長期的な活躍が期待できる

第二新卒は、若くて社会人としての将来が長いです。そのため、自社に定着してくれれば、長期的な活躍が期待できます。

新卒と同様に、若いうちにさまざまな業務経験を積んでもらって、将来的に幹部候補生として育てたいと考える企業も存在するのです。

第二新卒での転職活動を成功させるための事前準備6選

ここまで解説した通り、第二新卒として転職活動をする以上、マイナスなイメージを抱かれることは避けて通れません。そのため、マイナスイメージを払拭する対策が重要です。

ここでは、就活前に取り組むべき事前準備を紹介します。過去→現在→未来の順に自分のことを振り返り、整理していきましょう。

6つの観点から整理することで、早期離職に至った背景を、説得力を持って採用担当者に説明できるようになります。一つひとつ時間をかけて、振り返っていきましょう。

①就職活動時の軸や志望動機を振り返る

入社してから間もなく、転職を検討し始めたということは、就活で選んだ企業とはミスマッチだったといえます。ミスマッチの原因を突き止めるために、まずは就職活動を振り返りましょう。

また、就活の記憶が新しい第二新卒の選考では、就活の軸や、入社の決め手を問われる場面が多くあるので、面接での回答としても用意しておく必要があります。

企業に提出した志望動機の下書きやデータが残っていれば、ぜひ確認してください。また、就活中に使用していたメモ帳や、セミナー、合同説明会で受け取った資料なども役に立ちます。当時の自分の思考や行動を、詳細に思い出しましょう。

- 第二新卒の採用で新卒の就活のときのことを聞いてくるのには、企業のどのような意図があるのですか。

過去を掘り下げて人間性を理解するため

1番の意図としては、「どんな人間性かを理解するため」と言えるでしょう。やはり前職のこともある程度聞くとは思いますが、第二新卒者は社会人経験が浅いために前職の内容だけだとどうしても不十分になってしまいます。

そのため、学生生活ではどうだったのかという点や、新卒採用されたときの就活の軸は何だったのかなどを聞いておくことで、企業側と応募者の間の相互理解を深めようとしているのです。

②転職前の企業でのやりがいを説明できるようにする

第二新卒は、仕事に対して意欲的ではないというイメージを持たれがちな傾向にあります。そこで、前職でのやりがいが説明できれば、仕事に対して前向きな姿勢や、主体的に取り組もうとしていた点が評価され、消極的なイメージを払拭することができるでしょう。

前職でのやりがいやモチベーションを問う質問も頻出なので、わかりやすく説明できるように用意しておくと安心です。

仕事のやりがいを回答する例

顧客との距離が近づいたと実感することがやりがいでした。幸運なことに、顧客から感謝の言葉を伝えられたり、直接お礼を言われることも多かったため、日頃からやりがいを感じながら働いていました。

特に、「お仕事お疲れ様」や「この後も頑張ってね」といったお声をいただけると、自分自身に興味を持ってもらえたと感じました。

そこから指名につながることも多かったため、わたしだからこそできるサービスを実現できたのではないかと自信にもなりました。

企業が第二新卒を採用するメリットは「すでに働いてきた経験がある」ということです。どのような点にやりがいを持って働いてきたかを聞くことで、自社でもやりがいを感じながら働いてもらえる人物かどうかを確認していますよ。

③退職理由を前向きに言語化する

退職理由は他責ではなく自責にすることが基本です。他責とは、自分以外の人や環境に責任があるとする考え方で、たとえば「残業が多いこと」や「給与が低い」などの理由があります。

人間関係のトラブルや、職場環境に対する不満はどこへ行っても発生する可能性があるため、次の企業でも似た理由で辞めかねないと不安視されます。

「残業が多いこと」が理由であれば、「限られた時間内で効率良く働きたい」「メリハリを付けてワークライフバランスを実現させたい」というように、自分を主語にして言い換えると前向きな表現になりますよ。

退職理由を前向きに言語化する例

- 残業が多い→限られた時間内で効率良く働きたい、メリハリを付けてワークライフバランスを実現させたい

- 給与が低い→実力主義の環境で働きたい、成果を出すことにこだわりたい

- 業務が定型的→裁量を任せられる仕事がしたい

転職理由は面接で必ずと言って良いほど問われる頻出の質問です。こちらの記事を参考にして、明確な転職理由が述べられるよう準備しておきましょう。

一概に第二新卒と言っても、入社後からどの程度の期間勤めていたか、どういった経緯で辞めたのか、それによってイメージはかなり変わってきます。

退職理由があいまいだったり、面接時にも志望理由がはっきりしない場合には「本当に雇っても大丈夫だろうか」という不安を抱くでしょう。

④将来のビジョンを明確にして転職で叶えたいことを整理する

第二新卒で多いのが、成長意欲は高いが、将来のビジョンが描けていないという人です。具体的に、どんなキャリアを歩んで、どんなポジションで、どんなビジネスパーソンとして働きたいという将来像が説明できなければ、成長意欲にも信憑性がありません。

手始めに考えられるのは、第一線で活躍し続けるのか、チームメンバーを束ねる管理職を目指すのかということです。どちらかを選択し、それを実現させるキャリアを考えると良いでしょう。

そのうえで、転職でどんなことを叶えたいのかを自分のなかで整理しておけると、面接で問われた際にも説得力のある回答ができます。ここで重視するべきなのは、就活時からの心情の変化を説明できるかという点です。

企業としては、就活時に悩み抜いたうえで入社を決断したはずなのに、早期退職するに至った経緯が気になっています。就活時の軸と今の転職の軸とを見比べ、それらが変化した経緯を説明できるように準備してください。

こちらの記事では、新卒向けに就活時の軸の見つけ方や選考時の伝え方を解説しています。第二新卒の転職でも数ある企業の中から自分に合った会社を見極めるには、企業選びの軸が参考になるのでぜひ参考にしてください。

こちらの記事では新卒向けにキャリア形成の目的や方法を解説していますが、考え方のコツやビジョンを具体化させる方法は第二新卒にも通じます。ぜひ参考にしてください。

- 正直に言うと、学生の頃は早く就活を終えたかったので、よく考えずに内定を受諾してしまったという背景があります。これは選考で正直に伝えても良いですか。

プラスな言い方にしたうえで就活時の反省点も正直に伝えよう

社会人経験もない学生の頃、社会人として働き始めたらどうなるかは想像できないことも多く、最後は「何とかなるさ」という勢いで内定を受諾する学生も多いでしょう。

そういった考え方は就職活動において必要なことです。「楽観性」や「冒険心」という強みとして表すこともできますよ。

たとえば、「前職には”何とかなるさ”と持ち前の楽観性を発揮して飛び込みました」、というように「よく考えずに」を言い換えてみてはいかがでしょうか。

そして充分な情報収集ができていなかったことを反省し、次こそは長く働きたいと考えていること、楽観性を強みとして発揮していきたいこと、などを自分の表現で正直に伝えましょう。

⑤長期的に勤めて企業の将来を担う覚悟を伝える

第二新卒は、20代という若さが転職市場で強みになります。社員として働ける未来が長いということは、それだけ活躍できる期間が長いということです。次の企業では長期的に働く覚悟を伝えられれば、企業の将来を担う社員として期待ができます。

そのためにも、転職で叶えたいことや転職活動の軸を問われたときは、はっきりと答える必要があります。

堂々と明確に答えることで、一時的な感情や前職から逃げるためではなく、長期的なキャリアのために転職活動を必ず成功させたいという想いが伝わります。そのときに、「次の会社では長期的に働きたい」というように転職で叶えたいこととして、覚悟を伝えるのも良いでしょう。

採用には費用がかかります。採用後もしばらくは給与などの雇用にかかる費用に比べて、貢献度合いは少ないと判断されます。企業としては採用と育成に投じたコストを回収できるまでは、勤続してほしいと考えるものです。

⑥志望企業への再現性を意識した自己PRにする

第二新卒は在職期間が短いとはいえ、間接的にでも次の仕事に活かせる経験やスキルはあるはずです。

自己PRでは、前職で発揮できた強みや培ったスキルをアピールし、最後に転職先での再現性を示しましょう。企業としても第二新卒を採用するメリットを感じやすくなります。

たとえば、顧客アンケートの結果で50人中6位になったという成果をアピールするのであれば、それまでの過程に再現性が見出せるでしょう。

「優秀な先輩を徹底的に観察した」「顧客の特徴によって接し方を変えた」など工夫して取り組んだことは、仕事が変わっても通じるものです。再現性のあるエピソードを伝えることで、会社でどのように活躍できるのかがイメージしてもらいやすくなりますよ。

再現性を含む自己PRの作り方は、こちらの記事で解説しています。新卒向けの記事ですが、「そもそも自分の強みがわからない」という人は第二新卒も必見の内容なのでぜひ参考にしてください。

第二新卒の転職活動にまつわるQ&A!

第二新卒は、新卒で入社した企業を短期離職することになるため、「職務経歴書に何を書けば良いのだろう?」「自己PRで前職について話すべき?」など、転職活動の悩みを抱える人もいるでしょう。

ここでは、そんな第二新卒の転職活動に関するさまざまな疑問を紹介していきます。キャリアコンサルタントが回答しているので、自分の気になる項目に関する疑問を解消してくださいね。

職務経歴書

第二新卒ですが職務経歴書に書くことがないです。何を書いたら良いですか?

第二新卒で実績がない場合、職務経歴書はどう書いたら良いですか?

第二新卒で転職を希望しているのですが、前職の経験が半年しかなく職務経歴書が書けません。

第二新卒、1カ月の職歴でも職務経歴書は必要ですか?

第二新卒で転職をするのに、履歴書と職務経歴書はどちらも用意しておくべきですか?

第二新卒の転職活動で、職務経歴書は必ず必要ですか?

自己PR

第二新卒です。職歴が半年の場合、どう自己PRを作れば良いですか?

第二新卒はどんな自己PRをすれば良いでしょうか?

自己分析

第二新卒の自己分析は新卒と何が違いますか?

面接対策

第二新卒の転職面接対策は何をすれば良いですか?

第二新卒のポテンシャル採用では何を見られますか?

第二新卒の肩書きをプラスに活かしキャリアを前進させよう

第二新卒はやばいと言われるだけあって、本人にとっても、採用する企業にとってもデメリットの側面は確かに大きいです。しかし、良くないことばかりではありません。

事実、第二新卒の強みが活きるポテンシャル重視の採用は、さまざまな企業で実施されています。つまり、第二新卒の可能性も広がっているのです。

選考では、第二新卒のマイナスなイメージを払拭できるように回答内容を事前に準備しておきましょう。そのうえで自分の強みを企業でどのように活かし貢献するのかを明確にして、本当に叶えたい目標へとキャリアを前進させましょう。

アドバイザーからワンポイントアドバイス第二新卒であることに引け目を感じる必要はまったくない!

ぶっちゃけてしまうと、私も第二新卒での転職経験があります。高校卒での就職だったので年齢には違いがありますが、1社目に入社した会社をすぐに退職してしまい、また改めて就職活動をしました。そして、現在35歳。最終的には5社ほど転職を繰り返しました。

この自分の経験を踏まえて皆さんに伝えたいのは「第二新卒は何の問題もない」ということです。たしかに、希望する企業によってはよく思わない面接官もいるでしょうし、うまく就活が進まない場合もあります。

自分らしさを発揮できる仕事探しを始めよう

とはいえ、企業との出会い、人との出会いは巡り合わせです。どこでどんな出会いが待っているかわかりません。希望する職種だけではなく、人生の終盤には最終的に思いもよらない仕事に就いている可能性だってあります。

1社目をすぐに辞めてしまったからといって気に病む必要はまったくなく、むしろ自分に本当に合った会社を見つけるためのチャンスだととらえるぐらい強気でも良いかもしれません。

時間に限りがある人もいるかもしれませんが、せっかく自由になった時間を有効的に活用し、本来の自分の力が120%発揮できる会社探しをしてみてください。応援しています。

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

5名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

キャリアコンサルタント/メンタル心理カウンセラー

Syuya Nagata〇自動車部品、アパレル、福祉企業勤務を経て、キャリアコンサルタントとして開業。YouTubeやブログでのカウンセリングや、自殺防止パトロール、元受刑者の就労支援活動をおこなう

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/atWill代表

Masayo Miyoshi〇幅広い領域においてキャリアコンサルティングの経験を積み、行政や企業向けのキャリア研修PG開発、講師業などにも携わる。対個人・対組織の支援を両輪でおこなっている

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/産業カウンセラー

Atsuko Hirai〇ITメーカーで25年間人材育成に携わり、述べ1,000人と面談を実施。退職後は職業訓練校、就労支援施設などの勤務を経て、現在はフリーで就職・キャリア相談、研修講師などを務める

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/産業カウンセラー

Takuya Akita〇人事・採用の責任者として7年間、新卒・中途採用を担当。To Be Myselfを起業後、企業内のキャリアコンサルティング、新卒・中途の就職をサポートしている

プロフィール詳細キャリアコンサルタント

Arisa Takao〇第二新卒を中心にキャリア相談を手掛け、異業種への転職をサポートする。管理職向けの1on1やコンサルティング業界を目指す新卒学生の支援など年齢や経歴にとらわれない支援が持ち味

プロフィール詳細