この記事のまとめ

- スペシャリストとゼネラリストの働き方の違いを表形式で比較解説

- 元人事部の村谷さんによるスペシャリスト・ゼネラリストのキャリア実態

- スペシャリストに負けないためにゼネラリストが活躍する方法

働く人材はスペシャリストとゼネラリストに分けられます。この両者は、企業で求められている能力や働き方が異なるため、自分がどちらのタイプなのか理解しておかなければ、企業に求められることと自分の理想の働き方とでミスマッチをおこしてしまうかもしれません。

そこでこの記事では、キャリアコンサルタントの有馬さん、吉野さん、隈本さんと一緒にスペシャリストとゼネラリストの違いやそれぞれのメリット・デメリットなどについて解説します。

また、元人事部の村谷さんにはスペシャリストとゼネラリストのリアルな実態を語ってもらいました。自身の適性を見極めて後悔のないキャリアを歩むためにも、ぜひ最後までご覧ください。

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。

そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。

今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。

【完全無料】

大学3年生(27卒)におすすめ!

就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール

1位:適職診断

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

2位:業界&職種マッチ度診断

あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう

3位:16タイプ性格診断

あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します

4位:面接力診断

39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう

5位:就活力診断

80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう

【併せて活用したい!】

選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール

①自己PR作成ツール

AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう

②志望動機作成ツール

他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう

スペシャリスト・ゼネラリストの違いを表で解説!

| スペシャリスト | ゼネラリスト | |

|---|---|---|

| 働き方 | 特定の分野に特化して専門性を深める | 調整役としてオールラウンダーに活躍する |

| 求められること | 知識や技術をもとに成果・利益を生み出す | 俯瞰的視点を持ってチームや組織をまとめる |

| 給与・昇給幅 | 専門性の高さや希少性に依存しやすい | 管理職への昇進で大幅に上がる |

| 仕事の例 | 医師・エンジニア・専門職など | 総合職・企画職・管理職など |

スペシャリストとゼネラリストはどちらも企業にとって必要な存在ですが、それぞれの具体的な役割や将来的なキャリアまでイメージできている人は少ないのではないでしょうか。

勤続年数が長くなるほどキャリアを途中で変更するのが難しくなる場合もあります。そのため、将来的にどちらのタイプでキャリアを積み上げていくかは、できるだけ早い段階で判断しておくのがおすすめです。結果として充実したキャリアを描きやすくなり、仕事の満足度にもつながります。

以下では、スペシャリストとゼネラリストの違いを、「働き方」「求められること」「給与・昇給幅」「仕事の例」の4つの軸から比較表を用いて解説します。

両者の特徴を細かく理解することで、どちらのタイプが自身により向いているのかが明確になるため、思い描く働き方やキャリアをイメージしながら読み進めてください。

働き方

| スペシャリスト | ゼネラリスト | |

|---|---|---|

| 担当範囲 | 特定の専門分野に特化 | 複数の部署や領域を横断 |

| 仕事の進め方 | 専門技術をもとに技術課題を解決 | 部署間の調整含めプロジェクトを管理・推進 |

| 異動の頻度 | 専門性の高さや希少性に依存しやすい | 複数部署を経験するため異動は多い傾向 |

| キャリアの積み方 | 同じ部署で長期間働くことが多い | 経営目線が必要とされる管理職として活躍 |

スペシャリストは、特定の分野のプロフェッショナルとして技術を磨きながらキャリアを積み上げる傾向があります。

一方でゼネラリストは、分野を問わず幅広い知識を駆使しながら、プロジェクト全体が円滑に進むよう立ち回る調整役です。オールラウンダーとしての活躍が求められることから、幅広い経験を積むための部署異動が比較的多い傾向にあります。

求められること

| スペシャリスト | ゼネラリスト | |

|---|---|---|

| 知識 | 特定分野の高度な専門技術 | 幅広い分野に関する知識 |

| コミュニケーション | 専門分野に関連する技術的な議論 | 異なる部署や立場の人との調整・折衝 |

| リーダーシップ | 専門分野における技術的リーダーとしての役割 | 組織・プロジェクトを円滑に運営するマネジメント |

| 成果 | 専門分野での技術的成果の創出 | チーム・プロジェクト全体の目標達成 |

スペシャリストは、自身の専門技術を武器に企業の実績・利益へとつなげられるかどうかが肝心です。

そのため、職種によっては新しい技術やトレンドを定期的に勉強・チェックすることが求められます。専門分野に対して興味を持てるかどうかが、適性を判断する一つのポイントです。

ゼネラリストは、チームメンバーとのコミュニケーションを通じてプロジェクトを円滑に進める能力や、組織を俯瞰して見る能力が求められます。複数の分野の基本的な知識をつなげて考えることが必要とされることもあります。

給与・昇給幅

| スペシャリスト | ゼネラリスト | |

|---|---|---|

| 給与の水準 | 業界や職種による差が大きい | 企業の標準的な給与となりやすい |

| 給与アップの基準 | 専門スキルの習得や実績に応じて段階的に上昇 | 担当するマネジメント範囲の拡大にともない上昇 |

| 昇給幅の傾向 | 専門スキルの高さや希少性により個人差が大きい | 管理職昇進のタイミングで大幅に上昇 |

| 転職時の昇給傾向 | 専門性の高さやニーズがマッチすれば年収アップが狙える | マネジメント経験があれば幅広い業界で年収アップが狙える |

スペシャリストの給与は、専門スキルの高さに加え、専門性の希少性や市場価値によって大きく変動します。たとえばIT系のAI・機械学習エンジニアなど、需要に対して供給が不足している分野では給与が高くなりやすい傾向にあります。

ゼネラリストは、マネジメント範囲の拡大にともない順当に給与が上がる企業が多いです。管理職昇進によって大幅な給与アップが狙え、転職の際にも有利に働きやすくなります。

仕事の例

| スペシャリスト | ゼネラリスト | |

|---|---|---|

| IT系 | システムエンジニア プログラマー | ITコンサルタント プロジェクトマネージャー |

| 医療系 | 医師 薬剤師 | 病院の事務長 医療機器メーカーの営業 |

| ビジネス系 | Webマーケター データアナリスト | 経営企画 事業企画 |

| クリエイティブ系 | Webデザイナー 動画クリエイター | Webディレクター メディアの企画職 |

スペシャリストは、高度な専門知識あるいは資格が求められる職種が中心です。一方でゼネラリストは、複数の業務領域にまたがって調整やマネジメントを担う職種が多いです。

ただし、こうした職種による分類は必ずしも絶対的なものではありません。同じ職種であっても企業の方針や働き方によってはスペシャリスト寄り、あるいはゼネラリスト寄りといった曖昧なポジションとしての役割を担うケースがあります。

たとえば、営業職でも医療機器や産業機械など専門知識と深く紐づく商材を扱う場合は、技術営業としてのスペシャリスト的な要素が強いです。逆に、幅広い商材を扱い顧客の課題を総合的に解決する営業は、ゼネラリスト的な側面が強いといえます。

あなたが受けないほうがいい業界・職種を診断しよう

就活では、自分に合った業界・職種が見つからず悩むことも多いでしょう。

そんな時は「業界&職種マッチ度診断」が役に立ちます。簡単な質問に答えるだけで、あなた気になっている業界・職種との相性がわかります。

自分が目指す業界や職種を理解して、自信を持って就活を進めましょう。

元人事部が語る! スペシャリスト・ゼネラリストそれぞれのキャリアの実態

ここまでスペシャリストとゼネラリストの違いを4つの軸で解説しましたが、具体的な働き方やキャリアがまだイメージできないという人もいるのではないでしょうか。

そこでキャリアコンサルタントの村谷さんに、スペシャリストとゼネラリストそれぞれの働き方を選んだ場合にどういった未来が待っているのかをリアルに語ってもらいました。

キャリアの選択に絶対的な正解はありませんが、自身の適性にできるだけマッチした働き方を手に入れるためのポイントも掲載しているので、漠然と将来のキャリアに不安を感じている人はチェックしてみてください。

アドバイザーのリアル・アドバイス!自分の強みや目指す道によってキャリアを選択しよう

スペシャリストはその道のプロとして成長し活躍する

ドラッグストアの現場で例えると、薬剤師は典型的なスペシャリストです。入社後5年ほどで薬局長として店舗の中核を担い、10年後には複数店舗を統括したり、新人薬剤師の教育担当になる人もいます。

本社の経理職も同じく専門職で、最初は伝票処理から始まり、5年後には決算業務、10年後には有価証券報告書の作成など高度な専門領域を担当する“プロ”として評価されていきます。

ゼネラリストは周辺分野に幅広く対応し管理職を目指す

一方、総合職で入社する方はゼネラリスト寄りのキャリアになります。店舗スタッフから店長へ、そこから店舗運営・人事・企画・営業など本社のさまざまな部署を経験し、組織全体を動かす役割を担うようになります。

ゼネラリストは幅広く業務を理解し、それをつなぐ調整力が強みとなり、5年後にはチームをまとめるポジション、10年後にはPL・PMや管理職として活躍するケースが多いです。

どちらが正解ということはなく、自分の強みや「どう成長したいか」で選ぶのが大切です。最近は、途中でスペシャリストとゼネラリストの間で方向転換することも以前よりしやすくなっており、柔軟にキャリアを作れる時代になっています。

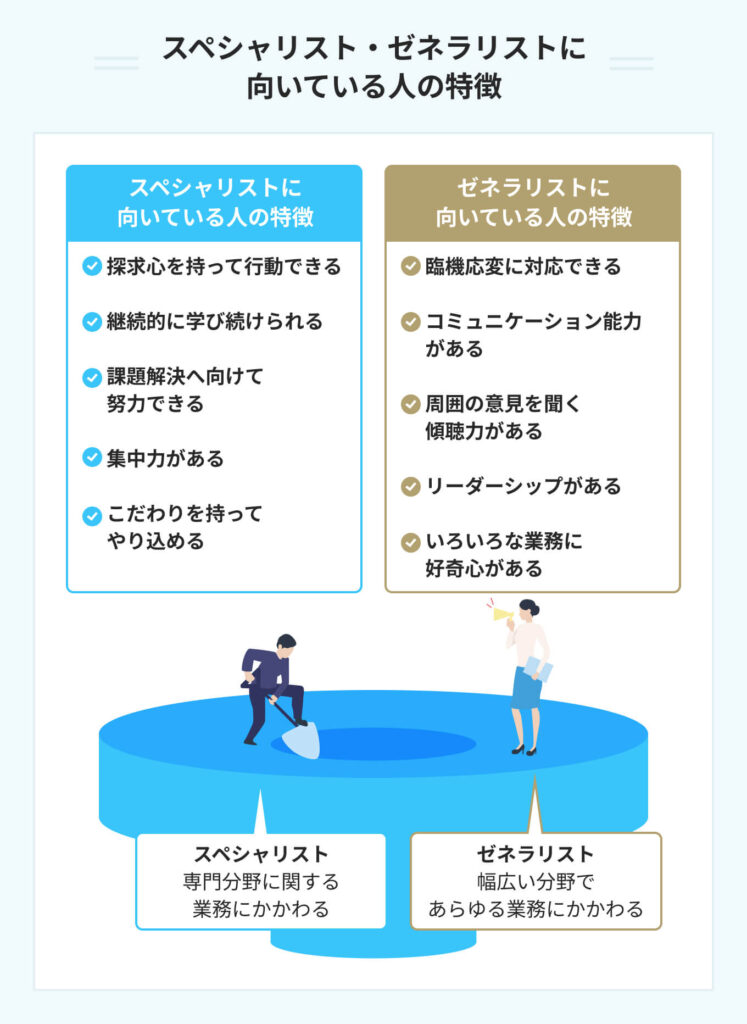

どっちに適性があるか見極めよう! スペシャリストとゼネラリストに向いている人

スペシャリストとゼネラリストへの理解が深まっても、自分にはどちらが適しているのか判断が難しい人もいるのではないでしょうか。適性が理解できれば目指す職業も明確になり、就職活動が進めやすくなります。

この章では、スペシャリストが向いている人、ゼネラリストが向いている人をそれぞれ解説します。自分に当てはまる部分がないか考え、スペシャリストとゼネラリストの適性を見極めましょう。

スペシャリストに向いている人

スペシャリストが向いている人は、以下の項目に当てはまる人です。

スペシャリストが向いている人

- 興味のあることに探求心を持って行動できる人

- 専門分野を継続的に学び続けられる人

- 課題の解決へ向けて努力できる人

- 一つのことに黙々と集中できる人

- はまったらやり込む凝り性な人

スペシャリストは専門分野への知見や、新しい情報を更新し続けることを求められるため、途中で飽きてしまう人や複数分野へ興味が移りやすい人は向いていません。

逆に、自分の興味のある専門分野に関することであれば、納得するまで探求し続けられる人は、スペシャリストとして企業のなかで高い専門性を発揮して活躍できるといえます。

アドバイザ−吉野さんが語る!スペシャリスト向きな人

スペシャリストは、良くも悪くもオタク気質な人に向いていると思います。探求心や好奇心が強い人は、単位認定にこだわらず、専攻分野の勉強をさらに深掘りすることもあります。

ゼネラリストに向いている人

ゼネラリストが向いている人は、以下の項目に当てはまる人です。

ゼネラリストが向いている人

- 臨機応変に対応できる人

- コミュニケーション能力がある人

- あらゆる意見に耳を傾けられる柔軟性がある人

- 人をまとめたり指導したりした経験がある人

- いろいろな業務に好奇心を持って取り組める人

ゼネラリストは特定の分野に特化した知識ではなく、幅広い分野への知見が求められます。またトラブルが起きた場合にも、一つの専門分野からの視点からだけで考えるのではなく、多角的な視点でどのような対処が必要かを考え、各部署をまとめることが必要なのです。

このことから、あらゆる人の意見に耳を傾け、柔軟に物事を考えられる人や、一つのことだけを努力するのではなく、すべての業務に均等に熱量を持って行動できる人といえます。

スペシャリスト・ゼネラリストどちらを目指すべきか、以下のQAコンテンツで選び方をキャリアコンサルタントが解説しているので、併せてチェックしてください。

アドバイザーの隈本さんがゼネラリスト向きの人を解説

ゼネラリストとして活躍するには、多様な業務に適応できる資質が求められます。

そのため、柔軟な思考力や複数の関係者と調整しながら業務を進める高いコミュニケーション能力、特定分野にこだわらずに新しい知識を貪欲に吸収できる好奇心などが求められます。

まずはあなたの適性を診断しましょう

就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。

そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。

早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。

スペシャリスト・ゼネラリストどちらを目指すべきかはいつ考えるべき?

ここまでで、自身がスペシャリストとゼネラリストのどちらに向いているかは大まかに把握できたかもしれません。

しかし、スペシャリストとゼネラリストの間は互いに方向転換できるため、目指すキャリアに向けてどういった計画を立てルートを辿れば良いか迷う人もいるのではないでしょうか。

そこで、スペシャリストとゼネラリストの選択をどのタイミングでするのが良いか、キャリアコンサルタントの谷所さんの意見を聞きました。タイミングを逃すと望まぬキャリアを選択することになりかねないため、ぜひチェックしておきましょう。

プロのアドバイザーならこうアドバイス!キャリアの選択は早い段階から考え行動に移すのがおすすめ

入社後3年以内にキャリアの方向性を見定めよう

キャリアの方向性としてスペシャリストかゼネラリストかを考える最適なタイミングは、まず就職活動時です。企業が新卒採用で「総合職」と「専門職」のコースを設けている場合があるため、この段階で方向性を明確にすれば、入社後のキャリア形成をスムーズにスタートできます。

特にスペシャリスト志向の場合、専門特化した採用を選ぶことで、早期に専門性を高める環境に入れます。もし企業がコース分けをしていなくても、入社後のロールモデルや必要なスキルを想定することはできます。

しかし、入社前に完璧に決める必要はありません。重要なのは、入社後3年以内を方向性について再検討するギリギリのタイミングと捉え、次の行動に移すことです。

30代以降はキャリアチェンジの難易度が上がる

総合職として入社した転職支援者の方が、経理のスペシャリストを目指して3年後に転職し、現在はその道で活躍しています。

30代でキャリアチェンジをする人もいますが、年齢を重ねてからのキャリアチェンジは、時間的・機会的な制約から難易度が上がります。若いうちに動くことで、異動や転職の選択肢も多く、リスキリングの時間も確保しやすいメリットがあります。

理想は、入社後3年を目安に方向性を確定し、その後の数年間で集中的に経験を積むことで、30代前半までに自身のキャリアの軸を確立することです。

専門性が高い分の大変さとは? スペシャリストとして働くメリット・デメリット

スペシャリストとして働くメリット・デメリット

- メリット①:特定業種で長く働きやすい

- メリット②:即戦力として評価されやすい

- デメリット①:技術の習得には時間がかかる

- デメリット②:キャリアチェンジが難しい可能性がある

スペシャリストは専門性が高く企業が成長する際に大切な存在ですが、一方でなりたい! と思ったときに一朝一夕でなれる存在ではありません。

またスペシャリストは、その後のキャリアの選択肢が制限される可能性もあるため、メリットとデメリットどちらも理解したうえで選ばなければ、自分の思うようなキャリアを築くことができない可能性があるのです。

そこでここからは、スペシャリストとして働くメリット・デメリットを解説します。専門的な技術を習得してから「思っていた働き方ではなかった」と後悔してしまわないよう、この機会にデメリットも理解しておきましょう。

メリット①:特定業種で長く働きやすい

スペシャリストは専門的な知識や技術を持っているため、専門分野の職業であれば、長く働くことができます。

たとえば、プログラミング言語を扱う知識や技術があれば、プログラマーとして長期的に働き続けることができ、専門的な技術と併せて経験を積むことでより高く評価してもらえるのです。

スペシャリストの持つスキルや技術は、一度身に付ければ簡単にはなくならないからこそ、職種によってはフリーランスや個人事業主として、企業に縛られずに働くこともできます。

このように、スペシャリストは特定の業種への専門知識や技術があれば企業や働き方を変えて仕事を続けやすい点がメリットです。

スペシャリストを目指していても、飽き性な面があると仕事が続けられないのではと不安に思う人もいるのではないでしょうか。こちらの記事では長く続けられる仕事を見つけるコツを解説しているため、ぜひ参考にしてください。

メリット②:即戦力として評価されやすい

スペシャリストは専門分野に関してすでに知識や技術を有しているため、企業に即戦力として評価されやすい傾向があります。即戦力として企業に扱われれば、成果を上げることで昇給やキャリアアップがしやすくなります。

またスペシャリストは専門性が高いことで、スペシャリストにしかできない業務も多く具体的に目に見える実績を積みやすいです。そのため、その企業で残した成果を転職活動で伝えれば、自分の評価をさらに高めて有利な条件で転職できる可能性もあるのです。

ほかにも、スペシャリストは、ライフイベントの変化があった際に別の場所に引っ越したとして、引越し先で同じ仕事を続けやすくなります。新しい就職先を探す場合でも、知識やスキルを評価されやすくなるのです。

自分の状況や目指す未来に合わせて行動を考えた場合でも、スペシャリストとしての能力があれば、働ける環境が見つかる可能性が高くなります。

キャリア支援実績多数の有馬さんからのアドバイス

スペシャリストの場合、実績を具体的に示しやすいため、専門分野を深めることで社内外の認知が高まり、自分のブランドを確立できます。このことから、専門知識が求められる場面で重要なポジションを任されることも多いでしょう。

デメリット①:技術の習得には時間や費用がかかる

スペシャリストは一度技術や専門知識を身に付ければ、同じ職種で長く働ける可能性が高まります。しかし、スペシャリストと認められるだけの技術やスキルを身に付けることは簡単ではないため、一から勉強するとなると時間とお金が必要になる場合があるのです。

たとえば、プログラマーになりたいと思ったとしても、プログラミング言語への知識がなければ、作りたいものに合わせて必要な言語を習得する必要があります。プログラミング言語への知識を身に付けても、実際にプログラムを組んだ経験がなければ、スキルがあるとはいえません。

このように、身に付けた知識を実際に技術として落とし込む作業も必要になるため、スペシャリストになるまでには時間がかかります。

ほかにも、医師や看護師になりたい場合は医学部や看護学科へ通う必要があり、数年単位の時間をかけて技術や知識を身に付けていくのです。

このように、スペシャリストとして働くためには自分がやりたい仕事に合わせた知識やスキルを身に付けることが欠かせません。自分の目指したい専門分野の技術習得にどの程度の時間や費用が必要なのかを考えて、計画的に学習やスキルアップを進める必要があります。

なお、スペシャリストは専門知識を持つ理系に有利と言われることが多いですが、文系出身でもスキル習得を経て理想のキャリアをつかんでいるケースはあります。以下に関連するQ&Aコンテンツを掲載したので、参考にしてみてください。

デメリット②:キャリアチェンジが難しい可能性がある

企業でスペシャリストとして働き始めた場合、専門業務を中心に仕事を任せられる可能性が高いです。そのため、専門分野とは関係のない仕事をしたいと思ったときにスキルや知識が足りず、キャリアチェンジを目指す場合は新しく学び直さなければいけません。

たとえば、社内SEとして働いていた人が営業職にシフトチェンジする場合は、営業のノウハウを一から勉強することが必要になるうえ、今までとまったく異なる仕事をすることになります。

まったく異なる分野のノウハウを一から身に付けることは簡単ではないため、人によっては馴染みのない新しい分野を学びなおすことがつらいと感じ、デメリットになってしまう場合もあるのです。

スペシャリストの仕事は技術や知識の習得に時間がかかるからこそ、自分が本当にやりたいことなのかよく考えて目指す必要があります。

- 今の仕事で働きながらスペシャリストを目指すのは難しい気がしています。在職中でも目指しやすいスペシャリストの職業にはどのようなものがあるのでしょうか。

独学や実務経験を通じて専門性を高められる職業を選ぼう

たとえば、営業職であればデータ分析を活用する専門家であるセールスアナリストや、特定業界に精通したコンサルタントなどの道があります。

また、メーカーの技術職であれば、品質管理や生産技術、特定の製造プロセスに特化したエンジニアとしての専門性を深められるでしょう。

さらに、どの職種でもデータ活用スキルは需要が高く、スペシャリストとして活躍できます。たとえば、ビッグデータやBIツールを活用するスキルを習得すれば、社内で専門家としての地位を確立できる可能性があります。

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。

そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。

まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

突出した強みを示しづらい? ゼネラリストとして働くメリット・デメリット

ゼネラリストとして働くメリット・デメリット

- メリット①:早く出世できる可能性がある

- メリット②:さまざまな人とかかわりながら仕事ができる

- デメリット①:器用貧乏になりやすい

- デメリット②:転職で具体的な強みを伝えにくい

ゼネラリストは、企業が業務全体を円滑に進めるために重要な存在であるものの、器用貧乏になりやすい側面もあり、自分なりの強みが伝えにくくなるというデメリットがあるのです。

メリット部分だけでなくデメリットも理解しておくことで、自分がゼネラリストとして今後どのようにすれば活躍できるのかが見えてきます。

ここでは、ゼネラリストとして働くメリット・デメリットを解説します。スペシャリストとは違ったメリット・デメリットを理解して、適性を踏まえて目指すかを検討しましょう。

メリット①:早く出世できる可能性がある

ゼネラリストはチーム全体の様子を見て業務を進めることが得意なため、管理職やマネージャー職に向いています。企業にチームをまとめられる人材だと評価されれば、管理職を任せるために早く出世できる場合があるのです。

早く出世できれば給与が上がるだけでなく、仕事における裁量権が大きくなります。自分のやり方で仕事を進めやすくなるため、仕事のやりがいが増える点がメリットとなるのです。企業に自分が必要とされていることがわかり、熱意を持って働ける可能性が高まります。

さらに、複数のチームメンバーをまとめた経験はマネジメント経験として今後転職する可能性が出た際も評価される可能性があります。

このように、ゼネラリストとして企業に採用されて早くに出世した場合は、企業で重要な役割を任せられていたという実績ができるのです。

アドバイザーの吉野さんがゼネラリストのメリットを解説

仕事を通じて何かを成し遂げたいなら、出世することは夢に近づく一歩になるでしょう。

「仕事の報酬は仕事」という言葉があります。いい仕事をすると、もっとおもしろい仕事を手掛けられるようにになる、という意味です。

メリット②:さまざまな人とかかわりながら仕事ができる

ゼネラリストは部署間を取り持ったり、専門分野を持つ人材をまとめたりして業務を進めていく必要があります。そのため、多くの人とかかわる機会があり、チームで仕事を進めていくことができるのです。

さまざまな人とかかわりながら仕事をできれば、人によって異なる価値観や考え方があることを理解でき、人に合わせた対応がさらにしやすくなります。その結果、別の人とかかわる際も今までの経験をもとに対応できるため、よりスムーズに業務が進めやすくなるのです。

また、人によっては人とかかわりながら仕事をすること自体が好きという人もいるのではないでしょうか。そのようなタイプの人であれば、ゼネラリストとして企業に勤めることで、やりがいを持って働ける可能性が高まります。

人とかかわりながら働きたい人は、どのような仕事があるのか理解して就職活動を進めると自分に合った仕事を見つけやすくなります。こちらの記事では人とかかわる仕事を解説しているため、ぜひ目を通しておきましょう。

デメリット①:器用貧乏になりやすい

ゼネラリストは幅広い分野の経験はあるものの、スペシャリストほどの専門性がないことから器用貧乏になりやすい傾向があります。そのため、仕事をする際も深くかかわった感覚がないため、自分が企業の役に立っているのか理解しにくい可能性があるのです。

またゼネラリストは、同時に複数の仕事を抱えることがあるため、一つの仕事に集中しにくいという場合もあります。結果的に仕事の質が低下してしまえば、評価を下げる原因になりかねません。

器用貧乏を避けるためにも、さまざまな分野の業務経験のなかでも、自分の得意な分野では専門性を高めることを意識しましょう。ゼネラリストとしての経験に加えて、強みとなる部分を作ることがができれば活躍できる可能性が高まります。

デメリット②:転職で具体的な強みを伝えにくい

先でも解説したように、ゼネラリストは幅広い業務経験が積めるものの、専門知識が乏しくなる傾向があるため、転職活動をする際に自分の強みをアピールしにくくなってしまう場合もあるのです。

ゼネラリストは、幅広い分野の知識を活かした臨機応変な対応力や、他者間を取り持つコミュニケーション能力などが強みといえますが、どれも専門性の高い能力とはいえず、自分だけが持つ強みとしてアピールできるわけではありません。

自分の持つスキルが直接的に企業の事業や各分野の業務に関連するものではないため、そのスキルが活かされたことでの具体的な成果や実績が示しにくく、人によっては転職時のアピールに苦戦してしまう可能性があるのです。

とはいえ、ゼネラリストの持つ能力は専門性はないものの、どのような分野の仕事においても大切な汎用性の高い能力ととらえることができます。そのため、自分のスキルの汎用性を理解し、それを次の仕事ではどう活かすのかを示すことができれば、ゼネラリストでも貢献度の高い人材として評価されることにつながるはずです。

- 有馬さんがゼネラリストなら、自分が転職活動をするときにどのようなアピールを心掛けますか?

ゼネラリストなら適応力や柔軟性のアピールが可能

ゼネラリストの人はスペシャリストのような深い知識はなくとも、自分に足りないものは積極的に学んで一定のレベルまで身に付けていると思います。

転職で業種や職種が変わっても、すぐにキャッチアップすることができる可能性があります。また、会社の方針が変わったり、急な対応を依頼されたりした際にも柔軟に対応できる点はスペシャリストにはない強みです。

あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!

職業選択においてやりたいことはもちろんですが、その中でも適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうため適職への理解が重要です。

そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業と低い職業を診断できます。

まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみよう!

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

実態も把握しよう! 給与が上がりやすいのはスペシャリスト? ゼネラリスト?

スペシャリストとゼネラリストの違いが理解できたものの、実際に働くうえで給料が上がりやすいほうを目指したいと思う人もいるのではないでしょうか。給料は生活に直結するため、重視する人が多い項目です。

そこでこの章では、キャリアコンサルタントの吉野さんにスペシャリストとゼネラリストでは給料が上がりやすいのはどちらか解説してもらいます。自分の適性だけでは判断が難しいときは、ぜひ参考にしてください。

アドバイザーコメント

業界や会社の規模によって給与の上がりやすさは異なる

「スペシャリスト」といっても、能力には個人差があり、人材の希少性や市場のニーズに応じて給与相場は変わります。

例えば、インターネットで「年収が高いプログラミング言語ランキング」と検索すると、システム開発技術者でも、年収に幅があることがわかります。開発言語の習得難易度にも違いがあります。簡単に習得でき・かつ年収も高い仕事などないのです。

また、「ゼネラリスト」も同様です。例えば「プロジェクトマネージャー」と「プロジェクトアシスタント」では給与額が違います。「プロジェクト」も、予算やスケールによって、業務難易度が違い、報酬額も変わります。

また業界・会社の利益率、会社規模や成長性によって所得相場は変動します。さらに、今後の国際競争や世界情勢によっても変わっていくでしょう。

給与の高い仕事に絞って探すことは難しい

「高給の仕事を見つける方法」は、「儲かる株を選ぶ方法」と同じくらい難しいことです。就職は、自分の人生をかけた投資のようなもの。真剣に経済動向を研究し、自分の能力を最大限に発揮できるポジションを見つけることは価値があります。

スペシャリストとゼネラリストの選択基準として、給与だけでなく将来性も重要なポイントです。以下のQ&Aコンテンツでは、どちらの働き方が今後社会で求められるか、キャリアコンサルタントの回答を掲載しているので、チェックしてみてください。

スペシャリストには負けない! ゼネラリストが今後も活躍するために必要なこと

ゼネラリストが今後も活躍するために必要なこと

- 時代に合わせた価値観を持つ

- 持っている知識を常にアップデートする

- スペシャリストを支えることも意識する

ここまでの解説で、ゼネラリストは時代遅れという風潮はあるものの、企業にとっては必要な存在であることは理解できたと思います。しかし、ゼネラリストが今後も企業で活躍していくためには、変えるべき部分もあるのです。

ここからは、ゼネラリストが今後も活躍するために必要なことを3つ解説します。時代に合わせるために、ゼネラリストには何が必要なのかを理解しましょう。

時代に合わせた価値観を持つ

ゼネラリストは部署間を取り持つようなコミュニケーションが求められていますが、その方法は年々変わりつつあります。たとえば、以前は職場で直接顔を合わせて会議をしていた会社でも、現在はリモート化によってWeb会議を実施する場合もあるのです。

ゼネラリストを目指す場合は、このような時代の変化に合わせた価値観が欠かせません。

企業のあり方は、時代や人々のニーズによって異なります。このことから、企業の全体的な事業や業務にかかわるゼネラリストにも、時代のニーズを理解して企業を動かすことが求められるのです。

さらに、ゼネラリストは管理職やマネージャー職のような人をまとめる仕事をするからこそ、凝り固まった考え方のままでは従業員からの信頼を獲得するのが難しい可能性もあります。

だからこそ、企業でゼネラリストとしての成長を目指す場合は、自分の持っている知識をただ利用するのではなく、「今の時代に合わせるならどのような対応が必要か」を考えて行動しましょう。

ゼネラリストとして活躍するコツをアドバイザー隈本さんが解説

ゼネラリストは、5年前に比べて柔軟なキャリア観を重視する方向へシフトすべきです。従来は「一社での経験の積み重ね」が重要視されましたが、現在は転職や副業を通じて多様なスキルを身に付ける姿勢が求められます。

持っている知識を常にアップデートする

ゼネラリストは幅広い知識を有していることが魅力ですが、持っている知識をアップデートしなければ、年月が経つごとに古いものになってしまいます。そのため、常に情報を得るためのアンテナを張り続け、情報の更新を心掛けましょう。

ゼネラリストの場合は、スペシャリストに比べると専門的な知識は求められません。むしろ浅くとも複数の情報を持ち、状況に合わせて対応できるような人が求められます。今まで知らなかった分野の情報でも「関係ない」とは思わず身に付けておくことで、どこかで役立つ可能性があるのです。

さまざまなことに興味を持って、より幅広い状況に対応できるよう自身をアップデートさせ続けることができれば、企業のなかでも中心的な存在となるゼネラリストとして評価されることにつながります。

スペシャリストを支えることも意識する

企業が成長するためには、チームの管理をするゼネラリストだけでなく、専門的な知識を有するスペシャリストの存在が欠かせません。このことから、ゼネラリストが管理するチームにスペシャリストが存在する可能性は大いにあります。

そのため、スペシャリストと一緒に仕事をするときは、働きやすい環境作りへの意識や、ほかの意見が必要になったときに間に立つといったサポートも意識しましょう。スペシャリストが働きやすい環境になれば、企業にとってより良いアイデアや成果が出る可能性があります。

ゼネラリストは幅広い分野への知見から、スペシャリストの手助けができる場面も多いはずです。常にコミュニケーションを取り合い、助け合うと仕事が円滑に進みやすくなります。

決めかねる人必見! スペシャリストとゼネラリストを両立する方法とは

スペシャリストとゼネラリストの特徴を理解したうえで、両方を兼ね備えた人材になれば、企業の役に立てるのではと考える人もいるのではないでしょうか。しかし、両立に必要な努力がわからなければ、行動に移すことは難しくなります。

そこでこの章では、キャリアコンサルタントの有馬さんに、スペシャリストとゼネラリストを両立する方法はあるのかを解説してもらいます。キャリアコンサルタントの意見を参考に、自分が何をすれば良いのかを考えましょう。

アドバイザーコメント

知識の「深化」と「進化」をバランスよく組み合わせていくことで両立は可能

スペシャリストとゼネラリストを両立するために、まずは自分の得意領域を深めることにこだわってみましょう。

普段の業務で必要なスキルを磨くためにはどうすれば良いのか、さらに難しい課題を解決するには何を身に付けるべきか考え、学んだ内容を実践することで得意領域をベースにしたスペシャリストを目指せます。

ただ知識やスキルを深めていくだけではその領域にとどまってしまうので、同時に外部環境に目を向けることも大切です。

会社からどのような立ち位置が求められるのか、さらには社会では何が求められるか、広くアンテナを張り、自分に足りないところや苦手と感じる部分に対して少しでも良いので接点を持ってみましょう。

自分の専門領域とは違う分野の人と交流をすることもおすすめ

今の自分は得意領域を極めていく「深化」をしていときなのか、ほかの領域へ視野を広げ変化していく「進化」のときなのか意識しながら行動することで活躍の幅を広げていけます。

以下に、スペシャリストとゼネラリストの両立を検討している学生と社会人それぞれから寄せられた質問に対する、キャリアコンサルタントの回答を掲載しています。併せて参考にしてみてください。

スペシャリストとゼネラリストのキャリアは大きく異なる! 適する働き方を目指そう

スペシャリストとゼネラリストはそれぞれ異なった特性を持ち合わせているため、企業が成長するためにはどちらかではなく、両方の人材が必要です。人によってスペシャリストとゼネラリストの適性は異なるため、自分の特徴ややりたいことなどを照らし合わせて、自分に合った働き方を考えましょう。

スペシャリストとゼネラリストのどちらに適性があるか悩んだときは、働き方や求められるものを理解したうえで、判断することがおすすめです。

企業で自分に求められる立ち位置や働き方を理解することで、仕事をしながらやるべきことが明確になり、入社後も活躍できます。

アドバイザーコメント

スペシャリストとゼネラリストはそれぞれ求められる働き方が異なる

スペシャリストは特定の分野への深い知識やスキルを持ち、専門職として企業に貢献する人材です。プログラマーや医師、研究職などが該当し、技術を磨き続けることが求められます。

一方、ゼネラリストは幅広い知識を活かし、複数の業務を横断的に担当する役割です。営業職や企画職、人事、管理職などが該当し、コミュニケーション能力や調整力が求められます。

スペシャリストは高い専門性を持つため、即戦力として評価されやすく、特定の業種で長く働きやすい一方で、技術の習得には時間がかかり、キャリアチェンジが難しい場合があります。

ゼネラリストは管理職として早く出世できる可能性があるものの、器用貧乏になりやすく、転職時に具体的な強みを伝えにくい点が課題です。

自分が楽しめる働き方ができるほうを目指そう

自分がどちらに適性があるか悩む場合は、「どちらが向いているか」よりも「どんな働き方が楽しいか」を考えましょう。

興味のあることに深く取り組むのが好きならスペシャリスト、幅広くかかわるのが好きならゼネラリストが向いている可能性があります。どちらの適性があるのかを見極め、自分に合ったキャリアを築いていきましょう。

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

キャリアコンサルタント/NC Harmony代表

Eriko Arima〇大手人材紹介会社で約5年、転職者や若者、女性のキャリア支援を担当した。その後はIT企業の採用責任者を務め、現在は幅広い世代を対象にキャリアや就職活動の支援もおこなっている

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/公認心理師

Ikuko Yoshino〇就職支援歴18年。若者就労支援NPOに勤務の後、独立。現在は行政の就職支援施設にて、学生/既卒/フリーター/ニート/ひきこもり/女性などを対象に相談やセミナー講師を担当

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/性格応用心理士1級

Minoru Kumamoto〇就職・転職サイト「職りんく」運営者。これまで500名以上のキャリア相談を受けた実績。応募書類や採用面接の対策支援をする他、自己分析の考え方セミナーを実施

プロフィール詳細