この記事のまとめ

- 面接の合格フラグは絶対ではないため気にしすぎる必要はない

- 合格フラグの可能性が高いサインについて解説

- 面接がうまくいかないときは対策を徹底しよう

面接を受けるなかで、面接官の反応がとても良く、「合格フラグかな」と思う場面に遭遇することがあります。合格フラグは事前に合否を判断できる材料の一つなので、気になる人も多いかもしれません。

しかし、もし仮に合格フラグが出たからといって、それが必ずしも合格に結びついているとは限りません。

重要なのは合格フラグについて理解しつつ、フラグだけにとらわれずに合格率を高められるような対策をおこなうことです。対策がしっかりできていれば、自然と合格フラグや合格に結びつくため、合格フラグに振り回される心配がありません。

この記事では、キャリアアドバイザーの野村さん、吉野さん、谷所さんのアドバイスも交えながら、面接で発生する合格フラグについて解説します。

【完全無料】

大学3年生(27卒)におすすめ!

面接前に必ず使って欲しい厳選ツール

面接を控えている人は今すぐ活用しよう!

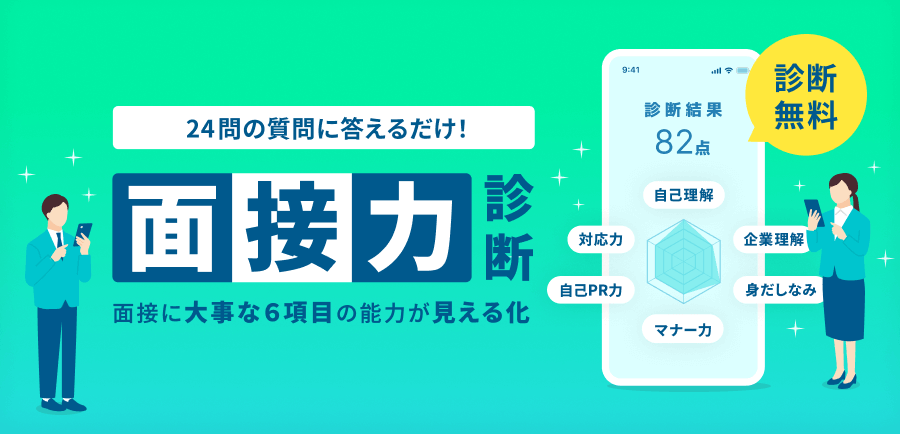

1位:面接力診断

39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう。

2位:逆質問例100選

面接官から「志望度が高い」と思われる逆質問例を厳選しています

3位:面接回答例60選

見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました

4位:採用基準丸わかりシート

面接官が実際に使う評価シートで面接時の注意点を確認しよう

5位:最終面接マニュアル

通常の面接対策だけでは不十分!最終面接は個別に対策が必要です

【併せて活用したい!】

選考前に必ず使って欲しい厳選ツール

①自己PR作成ツール

自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう

②志望動機作成ツール

5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します

面接は合格フラグだけを気にしすぎずしっかり対策して臨もう

先述したとおり、面接で合格フラグが出ても確実に合格できるといわけではないため、合格フラグが出たからといってそれを信じて気を緩めてしまえば、思わぬミスをして面接の結果を大きく変えてしまうかもしれません。

また、面接中の合格フラグばかりを気にして面接そのものに集中できなければ、面接に臨む本来の目的を見失い、面接の目的を理解できていない姿勢が採用担当者に伝われば評価を下げることにつながります。

そこでこの記事では、面接中に起こる合格・不合格フラグについてそれぞれ解説します。直接合否に関係があるとは限りませんが、自分で合否を予測する目安にはなるので、まずはそれぞれのサインについて理解しておきましょう。

後半では、合格フラグとは反対の不合格フラグについての解説や、面接がうまくいかないときの対策法を説明します。この記事を参考にして、自信を持って本番に臨みましょう。

面接本番前の方へ

39点以下は要注意!面接力を診断してください

内定獲得のためには、面接での印象が大きなポイントとなります。あなたは自分の面接に自信を持っていますか?

少しでも不安に感じる人はたった30秒で面接力を把握できる「面接力診断」を活用しましょう。簡単な質問に答えるだけで、“あなたの強み”と“改善点”が明確になります。

もし39点以下だった場合は要注意です。今すぐ診断で面接力をアップし、就職で失敗する可能性をグッと下げましょう。

・面接でなぜ落ちたかわからない人

・自信を持って、面接に臨みたい人

大前提として覚えておこう! 面接中の合格フラグは絶対ではない

面接中に合格フラグが出たらうれしくなる人は多いかもしれませんが、大前提として合格フラグは絶対ではないと覚えておきましょう。単なる自分の勘違いであることも十分考えられ、その後の質問でミスをしてしまえば、一気に評価を下げてしまうという可能性もあります。

だからこそ、合格フラグが出たからといって慢心せず、最後まで集中して自分のアピールを貫き通す意識を持つことが大切です。逆に、不合格フラグが出ても挽回するチャンスはあるので、最後まであきらめずにアピールを続けましょう。

合格・不合格フラグに惑わされないためには、入念に面接対策をおこない、自信と実力を付けることが重要です。

面接中に合格フラグや不合格フラグを意識しすぎると、集中力を欠いたり、回答に対してのパフォーマンスを落としたりするリスクがあります。

重要なのはフラグに左右されず、最後まで自分の魅力をしっかりアピールし続けることです。

そもそも合格フラグって何? 合格サインの概要を知っておこう

皆さんのなかには、合格フラグがどういうものなのかわからないという人もいるでしょう。合格フラグに気付ければ、自信を持って自分の魅力をアピールできるようになるので、覚えておくと役立ちます。

面接における合格フラグとは、面接官の言動に表れる「好印象のサイン」のことで、これが出ると合格の可能性が高いといわれています。

合格フラグは面接官が応募者に興味を持ち、「うちの会社で働いてほしい」と感じたときに自然と出るものです。

どんなことがあったら合格? 合格フラグの可能性が高いサイン8選

どんなことがあったら合格? 合格フラグの可能性が高いサイン8選

合格フラグは、自分で合否の予想をする際の参考になるほか、面接中に気付くことによって、その後の面接の自信にもつなげられます。とはいえ、就活面接における合格フラグがどういうものなのか、よくわからないという人もいるのではないでしょうか。

そこで、ここでは合格フラグの可能性が高いサイン8つについて解説します。本番ではどんな合格フラグが出るかわからないため完璧に覚えておく必要はありませんが、自分の面接の良し悪しを判断して次に活かしたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

以下のQ&Aでは、最終面接での合格フラグについて、キャリアコンサルタントが解説しています。併せて読んでみてください。

最終面接後の社内見学が合格フラグなのか、気になる人は以下のQ&Aも読んでみてください。

こちらのQ&Aでは面接があっという間に感じた時の合否についてキャリアコンサルタントが回答しているので併せて参考にしてみてください。

①面接官が熱心に質問をしてくる

面接官が熱心に質問をしてくるときは、あなたに興味を持っている可能性が高いサインです。質問に答えるのは大変ですが、間違えなければ合格の可能性を高めることにつながるため、しっかりアピールしましょう。

たとえば、「どんなサークルに入っていますか?」「ゼミではどんな研究をしているのですか?」など、履歴書を見て興味を持ったことを質問する面接官は一定数います。

その回答内容に対してさらに深掘り質問をしてくるようなら、面接官はよりあなたについて知りたいと考えている可能性があります。

逆に、単発の質問で終わってしまうのが続くようなら、応募者への興味が薄く、会話のキャッチボールをするつもりがあまりないのかもしれません。

しかし、面接において質問があるのは基本であり、義務的に聞いている可能性もあるので、質問が多いというだけで合格だと断定はしないようにしましょう。

「将来やってみたいことは?」「管理職を目指しますか?」といった長期のキャリアプランについての質問は、相手が興味を持っているサインかもしれません。

こうした質問は、長く活躍してほしいという期待から生まれている可能性があります。

②入社後の業務内容について具体的に話される

入社後の働き方について具体的に話をするとき、面接官は「早く応募者と一緒に働きたい」と思っている可能性があります。一緒に働きたくないと思っている人には、入社後の話はしませんよね。

そのため、入社後について詳細な話題が出ているときはチャンスだと思いましょう。

たとえば、「入社するときには○○が必要なので、準備してくださいね」「給与振り込みの銀行は○○ですが、用意できますか?」のように、内定後に出るような話をされる際は、合格フラグの可能性が高いと判断して良いでしょう。

③面接官が会社のメリットについて強調する

面接官が「弊社は同業界のなかでも、こういった福利厚生に力を入れています」「昇進しやすい環境です」といった会社のメリットについて強調することがあります。

このとき、面接官は「自社に入社してほしい」「他社に行ってほしくない」と思っている可能性があります。

特に、選考が進んだ段階では、企業もより採用を前提とした選考をおこなうため、応募者に入社してほしいと思っている場合には、応募者自身にも入社意欲を高めてもらうために、積極的に会社をPRするといえます。

通常は入社してほしい応募者に対して自社の良さを強調してPRしますが、面接官の個性や採用方針で、応募者を問わず自社のPRをおこなうこともあります。

この場合は、面接官が自社の広報的な役割を担っているという心理状況になります。

④面接時間が予定よりも長くなる

面接ではおおよその所要時間を教えてくれる企業もありますが、その面接時間が予定よりも長い場合は合格フラグの可能性があります。

面接時間が長くなるのは、面接官が応募者に興味を持ち、さまざまな質問や深掘り質問をしているからです。

ただし、ときにはうまくコミュニケーションが取れていないことが原因で面接時間が長くなることもあります。

たとえば、質問に対して考える時間が長すぎる場合や、会話のキャッチボールがうまくできないために時間がかかってしまうといったことも考えられます。そのため、ほかのサインはなく面接時間が長かったというだけで合格だと判断するのは早計です。

また、それぞれの質問において企業が求める回答をすぐに伝えられた場合は、面接もスムーズに進みやすいため、予定よりも少し早い時間で面接が終了することも十分にありえます。

このように、面接時間の長さはどのようなコミュニケーションが取れていたかにもよるため、あくまでもその場の状況によって合格フラグになり得る要素の一つであると覚えておきましょう。

面接官が好印象を抱いた応募者に対しては、さらに深く知りたいと考え、予定時間を超えて質問を続けることもあると思います。

一方で、ほかの面接予定スケジュールとの兼ね合いで延長が難しい場合もあるため、状況次第だと思います。

⑤次の面接や連絡について具体的に言及がある

面接官が「次の選考に進んで欲しい」と考えていると、次の面接について話をしてくれることがあります。

特に、「次の面接も突破してほしい」という思いを込めて、「次の面接ではガクチカをもっと詳しく聞かせてほしい」というように面接のアドバイスをしてくれることもあるようです。

また、合否の連絡についても「○○日までに電話で連絡があるよ」と具体的に言及してくれることもあります。

これらだけで合格するとは一概に言い切れませんが、不合格者に今後の話をして期待感を持たせる可能性は低い傾向にあります。そのため、積極的に今後の話をしてくれる場合は、合格の可能性はあると考えても良いでしょう。

⑥「社風に合っている」といわれる

「あなたはうちの会社に合っているね」とはっきりいわれたら、面接官はあなたのことを会社が求めている人材像とマッチしていると感じている可能性が高いかもしれません。

採用担当者にとって選考は、応募者と会社のマッチ度を測るためのものです。つまり、マッチしているという意味合いの言及があると、あなたのことを高く評価しているといえます。

特に、面接の終盤になると、役職者や社長が面接官になることがあります。

その人たちは社風についてよく理解しているだけでなく、社風に合った人・合わない人もよく見てきています。そこで「合っている」という言葉にはかなりの信憑性があるのです。

また、応募者にとっても社風に合っているということは、ミスマッチを引き起こす可能性が低いということです。そのため、言及されたら安心して働ける可能性があるということでもあります。

面接官も、あなたとのフィーリングが合ったことをうれしく感じたのかもしれません。ただし、この後さらに優秀な応募者が現れる可能性もあります。「合格フラグだ」と喜ぶのは、少し早いかもしれません。

⑦ほかに応募している企業があるか聞かれる

面接官がほかに応募している企業があるか聞くのは、応募者に興味を持っている合格フラグの可能性があります。また、他社の選考状況を聞く理由は「他社と比較してどのくらい自社の志望度があるのか確認したい」という意図もあります。

さらに、内定を出すタイミングを見計らっているという可能性も考えられます。もしも、自社と他社の志望度が同程度だった場合、内定を出すタイミングが他社よりも遅いと、他社のほうの内定を承諾されてしまうかもしれません。

したがって、採用したい学生がいる場合は、早めに内定を出すということも考えられます。

ただし、形式上の志望度を確認しているだけの場合や、その応募者の企業選びの軸を見極める目的で聞いている可能性もあるので、一概にこれだけで合格するとはいえません。

⑧面接官のプライベートな話をしてくる

面接官がプライベートな話をしてくるなどフレンドリーに接してくれる場合は、あなたに対して好印象を抱いている可能性があります。

たとえば、ガクチカでサッカーを題材にしたエピソードに対し、「私も趣味でサッカーをしているんですが、体力づくりは大変ですよね。何か工夫していたことはありますか?」といったように、面接官自身の話も交えて積極的にコミュニケーションを取ろうとしてくる場合は、あなたに興味を持っているかもしれません。

面接官も人間なので、他愛ない話でも盛り上がって面接の雰囲気が良くなると、それだけでも応募者を魅力的に感じます。

面接官の言動が好印象の場合、合格フラグというケースもありますが、企業の採用方針や面接官の個性によって、応募者に関係なく面接時間が長くなることや他社の応募状況を聞くことがあります。合格フラグに確実性はありません。

合格フラグの可能性は低い! 合否に関係なく企業側が取る4つの言動

合格フラグの可能性は低い! 合否に関係なく企業側が取る4つの言動

- 選考結果の通知が遅い

- エレベーターまで送る(エレオク)がある

- 「最後にアピールしたいことはありますか?」と聞かれる

- 面接官が積極的にメモを取っている

ここまでは合格フラグといわれるサインをいくつか解説しましたが、採用担当者側の言動のなかには、合否に関係なく取っている可能性が高いものもあります。

ここで解説するサインを合格フラグだと勘違いしてしまうと、過度な期待や油断につながりかねません。

不必要に一喜一憂して、ケアレスミスをしたり次の選考に頭を切り替えられなかったりしないためにも、合格フラグと併せてチェックしておきましょう。

①選考結果の通知が遅い

選考結果の通知が遅いと、「自分の合否に迷っていて、合格のチャンスが残されているのでは」と考え、合格フラグだと期待してしまう人もいるかもしれません。しかし、面接において選考結果の通知にかかる時間が合否に直接関係している可能性は低いといえます。

単に企業側でその選考の応募者が多く、全員との面接が終了して評価が完了するまでに時間がかかっているだけの可能性もあるからです。もしくは繫忙期などで採用担当者も通常業務に追われているからかもしれません。

また、基本的に企業は、次の選考を通知しなければならない合格者から選考結果の通知を送りますが、これも企業によって異なるので、合格や不合格を判断する指標としては考慮しないほうが賢明でしょう。

とはいえ、「合格の場合は○○日までに連絡します」と明確に伝えられていないのであれば希望は十分にあるので、選考結果の通知が届かなくても、諦めずに連絡を待ちましょう。

面接が迫っている人は、頻出質問の回答例だけでも予習しておこう!

面接でどんな質問がされるか、そして答えられるか不安ですよね。ただ、企業によって何を質問されるか分からない人も多いはず。

そこで活用したいのが無料の「面接回答集」です。この資料があれば、森永製菓や伊藤忠商事、トヨタ自動車などの人気企業の面接で、実際に聞かれた質問とその答え方がわかるようになっています。

どんな質問にも自信をもって答えられるようになれば、面接も怖くなくなります。今すぐ活用して、面接突破の力を手に入れましょう!

②エレベーターまで送る(エレオク)がある

選考終了時に応募者をエレベーターまで送ることを「エレオク」と呼びますが、このエレオクも合格フラグとして勘違いされがちなサインの一つです。

そもそもエレオクは、国家公務員試験の官庁訪問において不合格者をエレベーター前で見送っていたことに由来しており、もともとは不合格フラグを意味しています。

ただ、このエレベーター前まで送るという採用担当者の丁寧な振る舞いを、「合格だから丁重に扱われているのでは?」フラグと思ってしまう人もいるかもしれませんが、そうとは言い切れません。

ビジネスシーンでは、外部からの訪問者が帰る際に見送りをすることはごく自然におこなわれることだからです。そのため就活の面接でも、採用担当者はビジネスマナーの一環として、最後まで丁寧な振る舞いをしているだけである可能性が高いといえます。

エレオクされたからといって一喜一憂せず、前向きに次の選考の対策を練っておきましょう。

③「最後にアピールしたいことはありますか?」と聞かれる

「最後にアピールしたいことはありますか?」と聞かれると、「アピールさせてくれるチャンスをくれた」「自分の話をもっと聞きたいと思ってくれたのでは?」などととらえ、合格フラグと勘違いしてしまう人もいるかもしれません。

しかし、この質問をする意図は面接官によってまちまちで、「もっとアピールしてほしい」といった意図で聞く面接官もいれば、ただ形式的に自由なアピールの場を設けているだけの面接官もいます。

そのため最後にもアピールを求められたからといって、全ての採用担当者が合格フラグのつもりで質問しているとは言い切れないのです。

もし質問をされた時点で手応えが足りないのなら、挽回する気持ちで入社意欲を示しましょう。逆に、手応えがあるなら、追加でアピールしたいことを述べてダメ押しすることができれば、面接の合格率を高められるかもしれません。

④面接官が積極的にメモを取っている

面接官が積極的にメモを取っているのは応募者に興味がある合格フラグと勘違いされがちですが、話を整理するためや深掘り質問をするためにメモを取っている場合も多くあります。

そのため、メモを取る姿だけで合格フラグと思い込むのは時期尚早です。重要なのは面接官がメモを取ることではなく、応募者が質問にしっかり答えたり、アピールをしたりすることです。

せっかく積極的に質問をしてメモを取ってくれる面接官に当たっても、自身の魅力が伝わらないと合格には結びつかないので、受かるための面接対策を徹底してくださいね。

面接では毎回メモを取るようにしていました。特に応募者の特徴や印象的な回答を記録するためです。

逆に、応募者のコミュニケーションに集中する必要があるケースや短時間の面接の場合はメモを取りません。

キャリアコンサルタントに聞いた! 企業は本当に合格フラグを出すの?

面接の合格フラグといっても、それはあくまで応募者側から見た面接官の反応でしかないため、皆さんのなかには、合格フラグを企業側が本当に出しているのか、また合格フラグの信憑性について気になる人もいるのではないでしょうか。

そこでここでは、多くの就活生の面接対策をサポートしてきたキャリアコンサルタントの谷所さんに、企業側の視点や合格フラグの信憑性について聞いてみました。

合格フラグに対する不安を払拭し、平常心でパフォーマンスを発揮するためにも、よく読んでおいてくださいね。

アドバイザーコメント

合格フラグは好印象の証拠であっても確約ではない

企業は、面接で採用したいと考えている応募者に対して、合格フラグを出すことがあります。自社の良さを強調することや、これまでの経験やスキルが生かせるなど、他社ではなく自社がマッチする企業であり面接官が採用したいと考えていることを、合格フラブで伝えます。

ただし、最終的な合格はほかの応募者との相対評価で決まるので、面接で採用したいと好感を持たれても、ほかに優秀な応募者がいれば合格につながらないことがあります。

また面接官の個性や企業の採用方針で、応募者に好感が持たれる面接をおこなう企業であれば、合格フラグと関係なく対応の良い面接をおこないます。逆に厳しい面接をおこなう企業であれば、採用したい応募者であっても合格フラグを出すことは少ないでしょう。

合格フラグはただの自己診断なので一喜一憂する意味はない

合格フラグが出たから必ず合格するわけではありませんし、合格フラグが出ないから不合格ということもありません。合格フラグは、あくまでも応募者から見た面接官の印象などから、合格ととらえているだけなので、合格フラグに確実性はありません。

自己分析で強みなどを明確にして、企業研究や面接模擬などの対策をしっかりおこなったうえで、面接では合格フラグに一喜一憂せず、最後まで気を抜かず面接に臨むことが大切です。

合格フラグに振り回されない! 自信を持って面接に臨むための対策

合格フラグが出て喜ぶのは悪いことではありませんが、合格フラグは合格そのものではありません。ここで一喜一憂すると油断や諦めにつながり、残りの面接で自身のパフォーマンスを最大限発揮できない恐れがあります。

合格を勝ち取るために本当に重要なのは合格フラグを覚えることではなく、フラグに振り回されず自分のアピールを徹底することです。

自信を持って面接に臨むためには、以下の対策をしておくことが必須です。

自信を持って面接に臨むための対策

- ①自己分析で自分のアピールポイントを明確にする

- ②業界・企業研究を徹底して企業への理解を深める

- ③頻出質問を予習して回答を考えておく

- ④面接の正しいマナーや身だしなみをチェックしておく

- ⑤模擬面接で練習して本番に慣れておく

順番にすべて対策することによって完璧な面接対策が完了するので、漏れなくおこなってくださいね。

各対策のやり方については以下の記事で詳しく解説しているので、合格を勝ち取りたい人は必ず確認して実践しましょう。

自己分析

自己分析ノートの効果的なやり方4ステップ|就活での活用法も解説

企業分析

企業分析のやり方を完璧にマスターする3ステップ|よくある注意点も

39点以下は要注意!

あなたの面接力を診断してください

「面接に自信がない」「今のままで選考通過できるか不安」そんな就活生は自分の面接力を知ることからはじめましょう!

たった30秒で面接力を把握できる「面接力診断」がおすすめです!。簡単な質問に答えるだけで、“あなたの強み”と“改善点”が明確になり、対策もしやすくなります!

・面接でなぜ落ちたかわからない人

・自信を持って、面接に臨みたい人

こんなサインには要注意! 面接官が出す不合格フラグ4選も紹介

こんなサインには要注意! 面接官が出す不合格フラグ4選も紹介

- 面接時間が極端に短い

- 逆質問を求められない

- 回答に対して深掘り質問をされない

- 面接官がメモを取っていない

合格フラグと呼ばれるものがある一方で、不合格フラグも一定数存在します。不合格フラグは面接官の興味が薄い場合や印象が悪い場合に見られる言動で、フラグが立ったままではそのまま不合格になってしまうかもしれません。

とはいえ、合格フラグと同様に、不合格フラグが不合格に直結するわけではありません。以下では代表的な不合格フラグについて解説するので、本番で気付いて対処できるようにしておきましょう。

①面接時間が極端に短い

面接時間が極端に短い場合は面接官が応募者に対して興味がないため、質問や深掘り質問を積極的にしない可能性があります。

合格の人に対してはその人の魅力についてもっとよく知りたい、マッチ度を見極めたいという考えがありますが、不合格の人に長く時間を割いても仕方がありませんよね。

この不合格フラグは面接が終わってみないとわからないものなので、挽回のしようがないという厳しさもあります。

十分な対策をしていても、面接官との相性によって不合格フラグが出てしまうこともあるので、引きずりすぎず適切な対策をして、気持ちを切り替えましょう。

面接時間が短い理由や対処法については以下の記事で説明しているので、引きずらないために確認しておいてくださいね。

応募書類が確認の必要がないほどわかりやすく作られており、さらに人柄や雰囲気が企業に合うと確信された場合、短時間面接でも採用の可能性はあります。

また、経営層の面接の場合、単に経営陣が面接に割ける時間が限られているだけ、というケースも考えられます。

②逆質問を求められない

逆質問は、面接官にとって自社のことを知ってもらい、志望意欲を高めてもらうチャンスです。それにもかかわらず、「何か質問はありますか」と聞かないのは「落とすからこれ以上自社のPRをする必要はない」という意思の裏返しでもあります。

しかし、面接によっては逆質問をしない場合もあるので、逆質問がなかったからといってそれが必ずしも不合格フラグというわけではありません。そのため、逆質問をされなくても気を落とさず、最後まで自分の魅力をしっかりアピールしましょう。

どうしても確認したいことがあるなら、「最後に私からもいくつかお伺いさせていただいてもよろしいでしょうか?」などと、こちらから逆質問を申し出てみるのも一つの方法です。

③回答に対して深掘り質問をされない

あなたの回答に対して面接官が深掘り質問をしてこないなら、それはあなたの話に興味がないという不合格フラグの可能性があります。

逆に、興味のある応募者に対しては、「その人の魅力についてもっと知りたい」「自社とのマッチ度が高いか見極めたい」と考えるため、自然と深掘り質問が多くなるのです。

ただし、最初の回答で面接官の聞きたいことが完璧に答えられていて、深掘り質問の必要がない場合は質問をされない可能性はあるので、気にしすぎずアピールを続けましょう。

深掘り質問をしなくても十分納得できる回答であれば、好印象でも深掘り質問はおこないません。

また、企業の採用方針や面接官の個性によっておこなわないこともあります。逆に回答の信憑性に疑問がある場合、深掘り質問で確認することもあるでしょう。

④面接官がメモを取っていない

面接官がメモを取っていないのも、興味が薄いことからくる行動の可能性があります。興味がある応募者なら、積極的にその人の魅力についてメモを取ります。

ただし、面接官によってはメモに頼らず応募者とのコミュニケーションを重視することもあるので、面接中にメモを取る姿が見えないからといって焦る必要はありません。

また、メモを取る面接官も、応募者に興味があるのではなく応募書類に記載のない情報を単に書き足しているだけという可能性もあるので油断は禁物です。

不合格フラグが立ったらどうする? 面接がうまくいかないときにすべきこと

不合格フラグが立ったらどうする? 面接がうまくいかないときにすべきこと

- 面接の最後にもう一度アピールさせてもらえないか聞いてみる

- 途中で諦めずに誠実に質問に答える

- 落ちてしまったら自分の面接を見直す

面接対策を徹底していても、面接官との相性や面接の状況によって不合格フラグが立ってしまうこともあります。面接中に不合格フラグに気付いてしまったら「だめかもしれない」マイナスな気持ちになり、そのパフォーマンスに影響が出る恐れがあります。

しかし、ここで紹介する対処法について知っておけば、落ち着いて挽回できるかもしれません。不合格フラグが立ったからといって即座に面接が終了するわけではないので、諦めずに実践してみてくださいね。

面接官からの評価が点数でわかる! 本番に備えて面接力を測定しよう!

自分が面接官の目にどう映っているか、きちんと把握できていますか?

「面接力診断」では、あなたが面接本番でどれほどの力を発揮できるかを100点満点で測ります。

39点以下だと実力を発揮できていない可能性が高いです。診断結果から改善策を提案するので、本番に向けて対策しましょう。

- もうすぐ初めての面接がある人

- 自信のあった面接に落ちてしまった人

- 面接への不安を和らげたい人

面接の最後にもう一度アピールさせてもらえないか聞いてみる

面接が終わりに近づいた際、面接官の反応が悪く手応えが薄いと感じたら、最後にアピールの機会をお願いするのも一つの方法です。

「最後に一言、自分の強みをもう一度伝えたい」といった前向きな姿勢は、熱意をアピールする好機となります。

ただし、アピールの際は時間の許す範囲内で簡潔に伝えることが重要です。長々と話しすぎると逆効果になる可能性があるため、自信のあるポイントに絞り、端的に話しましょう。焦りから感情的にならず、落ち着いた態度で臨むことが大切です。

また、面接の最後では逆質問を求められるケースが多い傾向にあります。しかし、逆質問のときに企業に関する質問をする前に「一言アピールして良いですか」と聞くのは、「質問する気はなく、ただ自己主張がしたいだけ」などととらえられ評価を下げてしまいかねません。

焦る気持ちはわかりますが、まずは面接官の質問にしっかり一答した後で切り出してくださいね。

- 実際、最後のアピールで挽回できることはあるのでしょうか?

挽回は可能なので諦めずに本気で熱意をぶつけよう

スポーツの試合と同じように、最終局面からの逆転勝利もありえます。その際、勝負を分けるのは、やる気や熱意がどれだけ伝わるかです。

特に重要なのは、「入社したい」という気持ちを真っすぐに伝えること。クールでスマートに振る舞おうと、格好をつける必要はありません。ひたむきに情熱を持って、自分の意欲を全力で伝えましょう。

面接は人と人との対話。本心からの言葉は、相手の心に響くものです。テクニックに頼るのではなく、「これだけは伝えなければ後悔する」と思える本音をぶつけて、最後のアピールチャンスを活かしてください。

途中で諦めずに誠実に質問に答える

質問にうまく回答できなかったり、不合格フラグに気づいてしまったりしても途中で諦めないことが肝心です。

面接官はあなたの回答だけでなく、プレッシャー下での態度や誠実さも評価しています。

わからない質問に対しては無理に答えをひねり出して良く見せようとするのではなく、自然体で答えることが大切です。そうすることで誠実さや向上心がわかり、印象が大きく変わる可能性があります。

落ちてしまったら自分の面接を見直す

落ちてしまったら自分の面接を見直す

- 身だしなみやビジネスマナーに問題はないか

- アピール内容に問題はないか

- 自然なコミュニケーションが取れていたか

不合格フラグが出てしまったと感じても、そこからの解答次第で面接を挽回できる可能性はあります。しかし、全体的にあまり手応えを感じられなかった面接では、うまく挽回できずに不合格になってしまうかもしれません。

もし面接に落ちてしまった場合は、自分の面接内容を振り返ることが重要です。

落ち込んで、原因を振り返らないままでは、次の面接でも同じ失敗をしてしまうことになりかねません。何が不合格の原因なのかを考え、自分の面接力アップにつなげましょう。

具体的にはどの質問でつまづいたか、どのような態度が適切でなかったかを冷静に分析します。また、その面接で企業側からフィードバックをもらえた場合には、それもしっかり参考にして次の面接に備えることが大切です。

就活で次々に内定を獲得するような人はごく一部で、ほとんどの人が失敗を経験するものです。ただ失敗を悲観するのではなく、改善点を明確にすることで、次の面接での成功確率を高めることができます。

- 合格した面接の振り返りもしておいたほうが良いですか?

次回以降のクオリティを上げるためにも振り返っておこう

合格した面接でも、今後も面接が続く場合は、振り返りをしておいたほうが良いでしょう。面接官の表情や深掘り質問から、どういった回答に好感を持たれたのか振り返ることで、今後の面接の成功率を高めることができます。

また、合格した面接と不合格だった面接の違いを振り返ることも大切です。

合格した面接の自己PR、志望動機、ガクチカなどの定番質問の回答内容や、回答時の声のトーンや話し方などの伝え方を振り返り、今後に活用するようにしましょう。

身だしなみやビジネスマナーに問題はないか

面接官は話の内容だけでなく、身だしなみやマナーも厳しくチェックしています。清潔感のある服装や適切な挨拶、礼儀正しい振る舞いができているか見直しましょう。

特に、第一印象については「メラビアンの法則」という心理学の法則が参考になります。メラビアンの法則によると、印象は外見が55%、話し方が38%、話の内容が7%で決まると提唱されてます。

面接はコミュニケーションの場であるため、話の内容はメラビアンの法則よりも重視されるかもしれませんが、外見が印象に大きな影響を与えているのは間違いありません。

また、小さな行動一つひとつが面接官の印象を左右するので、基本的なビジネスマナーも習得しておきましょう。

面接の不安を解消! 本番前に面接力を測って弱点を発見しよう

不安を抱えたまま面接本番に臨むと、面接官に好印象を残せず、内定が遠のいてしまう可能性があります。

そんなときこそ「面接力診断」を受けましょう。

簡単な質問に答えるだけで自分の弱点がわかり、改善方法も提案してもらえます。ぜひ活用して面接を突破してください。

- 近く面接本番を控えている人

- 自分の面接の改善点を知りたい人

- 過去の面接で力を発揮しきれなかった人

アピール内容に問題はないか

自分のアピールポイントが具体的かつ企業にとって魅力的な内容であったかも確認しましょう。たとえば、志望動機では志望理由を明確にして入社後のビジョンを伝えることで、入社意欲が伝わります。

自己PRでは自分のスキルや経験がどう役立つのか、具体的なエピソードを交えて話すことが効果的です。抽象的な話ではなく、数字や成果を明確に伝えることで説得力が増します。

また、企業が求めている人物像に自分がどうマッチしているかを意識したアピールを心掛けましょう。上記どおりにアピールできれば、面接官はあなたが自社で活躍する姿を鮮明に想像しやすくなり、「ぜひうちで働いてほしい」と思います。

自然なコミュニケーションが取れていたか

面接を振り返る際には、面接官と自然な会話ができていたかも重要なポイントです。面接で考えた回答を暗記して、そのまま話さなければと意識し過ぎると、つい機械的な会話になってしまいます。

その不自然さは面接官にも伝わるだけでなく、ときには質問と少しずれた回答になる恐れもあります。そのため、自分が質問に対してどう受け答えしていたか、聞かれていないことまで答えてしまっていないかなど振り返りましょう。

もしできていなかったのなら、模擬面接を繰り返して面接官とコミュニケーションを取りながら、自分の伝えたいアピールが自然にできるように練習しましょう。

面接に受かるコツを押さえておきたい人は、受かる人の特徴について説明している以下の記事も参考にしてみてくださいね。

面接の合格フラグはあくまで目安! 振り回されることなく突破を目指そう

面接の合格フラグは合格そのものではありません。出たからといって、その後の言動次第では逆の結果になってしまうこともあります。

フラグに振り回されることなくアピールを続けるためには、自信が付くまで面接対策を極めることが重要です。

この記事を参考にして合格・不合格フラグについて理解を深め、不安を払拭して突破を目指してくださいね。

アドバイザーコメント

合格フラグに振り回されるとパフォーマンスを発揮できない恐れあり

面接の「合格フラグ」や「不合格フラグ」は、面接官の態度や言動から応募者が合否を予測するための目安に過ぎないと思います。一般的に合格フラグとしてよく見られるサインには、面接官の熱心な質問や具体的な業務内容の話が挙げられます。

一方で、不合格フラグには短い面接時間や逆質問を求められないことが挙げられます。しかし、これらのフラグは絶対的なものではなく、企業や面接官のスタイルによって変わるため、一喜一憂せず冷静に対応することが重要です。

つまり、フラグに振り回されるのではなく、自分の魅力を最大限アピールし、最後まで集中して臨むことが成功への一番の近道です。また、不合格フラグを感じたとしても、挽回のチャンスはあります。

途中で諦めずに誠実な態度を示し、最後まで自分らしさを忘れないようにしましょう。

合格フラグを気にせず自然体で臨むのが合格のカギ

面接は緊張する場ですが、企業もあなたを知りたいと思って時間を割いています。そのため、面接官との会話を楽しむくらいの気持ちで臨むことがとても大切です。自分自身の努力を信じてください。応援しています!

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

キャリアコンサルタント/キャリアシンク・オフィス代表

Yoshinori Nomura〇IT業界・人材サービス業界でキャリアコンサルタントの経験を積む。培ったノウハウをもとに、その後はNPO支援団体として一般企業人の転職相談・就活生への進路相談を担う

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/公認心理師

Ikuko Yoshino〇就職支援歴18年。若者就労支援NPOに勤務の後、独立。現在は行政の就職支援施設にて、学生/既卒/フリーター/ニート/ひきこもり/女性などを対象に相談やセミナー講師を担当

プロフィール詳細キャリア・デベロップメント・アドバイザー/キャリアドメイン代表

Kenichiro Yadokoro〇大学でキャリアデザイン講座を担当した経験を持つ。現在は転職希望者や大学生向けの個別支援、転職者向けのセミナー、採用担当者向けのセミナーのほか、書籍の執筆をおこなう

プロフィール詳細