この記事のまとめ

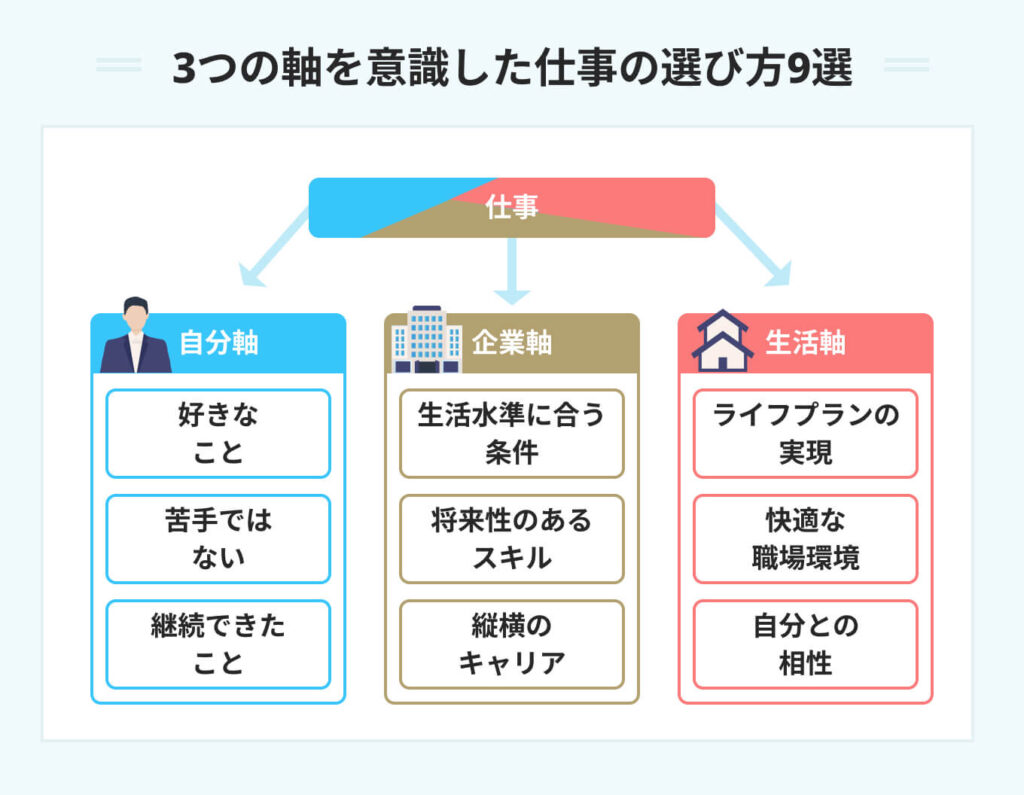

- 仕事選びのコツは「自分軸」×「生活軸」×「企業軸」を意識すること

- 仕事の選び方を悩み別に実演

- 仕事選びに自信が持てないときは第三者の意見を取り入れることが必要

就職活動を始めるにあたって、どのようにして仕事を選べば良いのかと悩むこともあるでしょう。多くの求人のなかから、自分に合った仕事を見つけるのは難しいですよね。とは言え、適当に仕事を選んでしまうと入社後のミスマッチにつながる恐れもあり、非常に危険です。

仕事選びをしていると、「給料だけが高い仕事」「休日数だけが多い仕事」のように、偏った選択をして失敗する人が多いです。条件面に目を奪われて、興味のない仕事などについてしまうと、仕事へのモチベーションが下がるため注意が必要になります。バランスよく仕事を選んでいくために、この記事を読んで仕事選びのコツを確認していきましょう。

この記事では、キャリアアドバイザーの吉野さん、隈本さん、杉原さんのアドバイスを交えながら、納得感を持って仕事を選ぶための方法9選を解説していきます。

学生や既卒、フリーター、ニート、ひきこもりの人など幅広い層にキャリア支援をしている吉野さんからは、経験に基づく客観的な観点で仕事選びのコツを解説してもらっているので、仕事選びで失敗したくない人は必見です。

PORTキャリア参画アドバイザーの長嶺将也さん(キャリアコンサルタント/せんのみなと共同創業者・取締役)による「自分に合った仕事」の探し方はこちらです。

【完全無料】

大学3年生(27卒)におすすめ!

就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール

1位:適職診断

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

2位:業界&職種マッチ度診断

あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう

3位:16タイプ性格診断

あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します

4位:面接力診断

39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう

5位:就活力診断

80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう

【併せて活用したい!】

選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール

①自己PR作成ツール

AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう

②志望動機作成ツール

他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう

仕事の選び方は3つの軸に当てはめて考えるのがおすすめ

仕事を選ぶ際には、明確な判断基準がないと適切な選択ができません。ただし、「自分の好きなことだけをする仕事」や「激務でも給料が高い仕事」など、偏った判断基準で選ぶと、仕事選びに失敗する可能性があります。

仕事選びを成功させるコツは、「自分軸」「企業軸」「生活軸」の3つの軸を満たす仕事を探すことです。そこで、記事の前半では3つの軸を網羅できる仕事の探し方9選を解説していきます。記事で紹介している流れに沿うと、3つの軸を見落とすことなく仕事を選べるため、ぜひチェックしてみてくださいね。

仕事の選び方を確認しても、イマイチどう進めれば良いかわからないという人もいるでしょう。そんな人のために、記事の後半では仕事選びでよくある悩み別に仕事の選び方を実演していきます。自分が求めるキャリア像を言語化しながら、後悔のない仕事選びを始めていきましょう。

まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認してみよう

自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。

そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。

今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。

キャリアコンサルタントに聞く! 納得感を持って仕事を選ぶ方法とは?

ここまで、就活生が仕事選びで直面しやすい悩みを解説してきましたが、実際に現役社会人たちがどのように仕事選びをしているのか、気になりませんか。

そこで、就活の現場で企業や学生とかかわる機会の多い専門家に、「どのようにすれば、納得感を持って仕事選びができるのか」を聞いてみました。今回は、既卒、フリーター、ニート、ひきこもりの人などの就職支援をおこなってきたキャリアコンサルタントの吉野さんに、仕事選びのポイントを解説してもらっています。

吉野さんの解説から仕事選びをする際のコツを学び、仕事選び9選の実践に活かしてくださいね。

アドバイザーのリアル・アドバイス!自分の軸を確立させるために周りの人の意見を参考にしよう

仕事を選ぶ際のポイントは、仕事内容・労働条件・社風との相性をバランスよく保つことです。この記事では、これを 「自分軸」「企業軸」「生活軸」 と表現しています。3つの軸ごとに、何を大事にしたいかを考えてみることで仕事選びへの納得感を持つことができるでしょう。

そのうえで、この選択をより良いものにするためには、「自主的に行動して、人と出会いながら考えること」が重要です。ほかの人がどのように考え、どのような意思決定をして、行動したのかを知ることで、「自分ならどうするか」がより具体的に見えてくるでしょう。

パソコンの前で一人で悩んでいるだけでは、不安が深まるばかりです。

仕事選びには不安があって当然だからこそ自分の納得感を大事に

また、「適職幻想」という言葉があります。どこかに自分にぴったりの仕事があり、それさえ見つかれば苦労も悩みもなく働けるという考えですが、現実はそうではありません。仕事選びに100点満点の正解はなく、多少の不安や迷いが残るのが普通です。

それでも前に進むための原動力となるのは、「自分で決めた」という納得感だといえます。納得感を得るためにも、しっかり迷い、考え、行動しながら、自分なりの答えを見つけていきましょう。

こちらのQ&Aでもニートの人向けの就職支援について回答しているのであわせて参考にしてみてください。

3つの軸に分けて仕事の選び方を紹介

3つの軸を意識した仕事の選び方9選

ここからは、仕事選びのやり方9選を解説します。「自分軸」「企業軸」「生活軸」の3つを掛け合わせて仕事選びをすることで、中長期的に充実感を得られる仕事が見つけられますよ。

3つの軸が合わさることで、内的要因と外的要因が満たされ、仕事に対する長期的な安心感も得られます。信頼できる企業に所属して、仕事へのモチベーションを保ちながら働くことで、その企業で働くことにやりがいを感じることができますよ。

早速、3つの軸を網羅できる仕事の探し方9選を確認していきましょう。ここから紹介する流れに沿って仕事の選び方を進めていくと、3つの軸を取りこぼさずに仕事探しを進めることができます。書類選考や面接の際も、「自分がなぜその仕事を選んだのか」が伝えやすくなりますよ。

自分軸での仕事の選び方

仕事選びでまず大事なのは、自分がモチベーションを保てる仕事かどうかです。興味のない仕事では、仕事に対する満足感や成長意欲が生まれず、前向きに仕事ができないこともあります。

そのため、いくら給料が高くても、残業が少なくても、自分の興味関心がある仕事かどうかを確認するのがおすすめです。

ここからは、興味・関心のある仕事を選ぶ3つの方法を解説していきます。たとえやりたいことがなくても、苦手意識がある仕事を避けると、自分が意欲的に取り組める仕事が自然と見つかってくるでしょう。

①好きなことに関連する仕事を探す

好きなことに関連する仕事を探すには、3ステップで「好き」と向き合ってみましょう。ここで重要なのは、いつどんなときに「好き」を感じるかを言語化することです。そしてその「好き」を仕事にすると、どのような仕事になるのか、自分のスキルで活かせそうなものがあるかを考えると、選びたい仕事が見つかってくるでしょう。

| 手順 | 例 |

|---|---|

| ①好きなもの書き出してみる | 映画、運動、カフェ巡り |

| ②好きなものを動詞で具体化する | 友達と映画の感想を言い合うのが好き 運動で身体が変化するのを見るのが好き 気に入ったカフェの情報を発信するのが好き |

| ③好きな物が仕事になる職種を考えてみる | 映画評論家 スポーツインストラクター インフルエンサー、広報 |

好きなことであれば、熱意を持って仕事に臨めるため、やりがいを感じることができるはずです。さらに、新卒の場合はポテンシャル採用と言って、スキルよりも意欲や可能性が重視されます。そのため、自分の興味関心や熱意がある仕事である方が、志望理由なども伝えやすく、内定にも近づく可能性が高いでしょう。

「好き」は自分の感情の一つです。どのような場面や体験で好きだと感じたのかと、「好き」を振り返ってみてください。好きを振り返ることで、好きを仕事にするための重要なヒントを得られます。

また、好きなことを仕事にすると逆境に立ち向かう労力が湧きやすく、仕事での困難も乗り越えることができるでしょう。

②苦手なことに当てはまらない仕事を考える

やりたいことが思いつかない場合は、苦手なことを避けてみると、自分のモチベーションを一定に保ちやすい仕事が見つかるでしょう。

苦手なことをいくつか羅列し、その条件に当てはまる仕事を避けていくと、自分が求める職場環境やモチベーションを保って働ける仕事が浮かび上がってきます。

たとえば、「コミュニケーションが苦手」だとするならば、「コミュニケーションが多くない仕事」を選ぶでしょう。その場合、コミュニケーションの機会が少ない職場環境や仕事内容が向いている仕事になるはずです。

ここで重要なのは、どんな状況で苦手だと感じるのかを書き出してみることです。作業だけでなく、職場環境への苦手意識も洗い出すことで、合わない仕事を選ぶリスクを避けやすくなります。

| 手順 | 例 |

|---|---|

| ①自分の苦手なことを洗い出す | 計算、整理整頓、会話 |

| ②どのような状況で 苦手なことをするのが苦か考えてみる | 計算に速さを求められると苦痛 物が沢山ある状態から整理するのが苦手 相手の意見に反論するのが苦痛 |

| ③苦手なことが メイン業務になりえる仕事を考えてみる | 接客業、製造業、コールセンター |

| ④③に当てはまる仕事を避けて 仕事探しを進める | 経理、外回りの営業、カウンセラー |

ただし、苦手なことにまったくかかわらないのは難しいでしょう。たとえば、人との会話が苦手だとしても、業務を進めるうえで社員間での話し合いや報告は必ず必要になります。そのため、「どういう状況での会話が苦手なのか」も明らかにしておく必要があるでしょう。

たとえば、咄嗟に相手を納得させられるような言葉を思いつけないという人も、時間をかけて相手と関係を築いて対話をするような仕事であれば、苦手意識は芽生えないかもしれません。自分の可能性を潰さないように、何が苦手なのかを細分化して考えてみましょう。

やりたいことがないときは、学校の教科にたとえると得手不得手がわかりやすいです。数学が得意な人に向いている仕事や、体育が苦手な人には向かない仕事をイメージしてみると良いでしょう。

ちなみに、仕事で苦手なことに直面したときは、「最低でもテストの合格点を取る」というような考えで、完璧を追い求めずに向き合ってみると良いですよ。

マルチタスクが苦手という人は、下記の記事で強みを活かしながら弱点を克服できる仕事を見つけることができますよ。

コミュニケーションが苦手だと感じている人は、下記の記事を読んでみてください。コミュニケーションが得意ではない人向けの仕事を見つけられる方法がわかりますよ。

③今までの人生で継続できたことを書き出してみる

継続できたことから仕事を探す方法

- 継続してきたことをリストアップしてみる

- 継続できた理由を考えてみる

- 継続できた理由をカテゴリ分けしてみる

- 継続できたことが業務になる仕事を考えてみる

これまで継続できたことから仕事を選ぶには、継続できた理由を考えることが重要です。そこに、仕事のモチベーションを保つ秘訣が隠れていますよ。働く環境やかかわる人を選ぶことで、自分に向いている仕事を選べるようになるでしょう。

| 手順 | 例 |

|---|---|

| ①継続してきたことをリストアップしてみる | 大学でのバスケットボールサークル(4年) 居酒屋でのアルバイト(2年) 地域のごみ回収(5年/週1) |

| ②継続できた理由を考えてみる | ・運動をしたかったから ・先輩が良い人だったから ・家から近くて通いやすかったから ・頑張りに応じて給与が上がったから ・住んでいる地域の景観を守りたかったから |

| ③継続できた理由をカテゴリ分けしてみる | 仲間と協働するため、実績を作るため、 対価をもらう |

| ④継続できたことが 業務になる仕事を考えてみる | ・チームで活動する営業職 ・スタートアップ企業での仕事 ・イベンター ・採用担当 |

- やりたいことも、これまでの人生で続けられたこともありません。どのようにして仕事を探したら良いですか?

過去の経験と理想の働き方から自分に合う仕事を探そう

やりたいことがなく、続けられたこともない場合でも、仕事を選ぶ方法はあります。大切なのは、「自分に合う働き方」や「どんな環境なら頑張れるか」を考えることです。

まず、過去の経験を振り返り、「楽しかったこと」「うれしかったこと」「苦にならなかったこと」がないか探してみましょう。それが仕事選びのヒントになります。

たとえば、「誰かに教えることが苦にならない」なら教育系やサポート職、「単純作業であれば落ち着いて作業ができる」なら事務職などが向いているかもしれません。

また、同時に「どんな働き方をしたいか」を考えるのも重要です。たとえば、「安定した収入が欲しい」なら大手企業や公務員、「プライベートを重視したい」なら残業の少ない仕事など選び、生活スタイルに合う仕事を選ぶのも一つの方法だといえます。

物事を継続できた経験が多いという人は、継続力が高い可能性があります。そんな人は、下記の記事を参考にしながら、面接や書類選考で継続力をアピールしてみましょう。

あなたが受けないほうがいい職業を知っておこう

就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。

そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。

早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。

企業軸での仕事の選び方

同じ仕事であっても、企業ごとに働き方や給与が異なります。働き方によって、自分の働きやすさが変わるケースもあるため、企業が提示している条件も吟味しておく必要がありますよ。

たとえば、どれだけやりたい仕事であっても、給与水準が低くキャリアアップにも時間がかかると、私生活での行動が制限されてしまう可能性もあるからです。

ここからは、企業軸で仕事を選ぶ方法を3つ解説していきます。短期的な目線で仕事を選ぶのではなく、長期的な目線で自分にメリットがある仕事かどうかを確認していくことが必要です。

④生活水準が担保できる休日数や給与か考えてみる

生活水準が担保できる仕事かを考えてみる方法

- 生活に必要な収入と休日数、妥協できる通勤時間などを明確にする

- ①の条件を満たす求人を探してみる

- ②の求人における仕事内容で、生活に支障が及ばないか考えてみる

- 仕事内容、給与、休日で企業に求める優先順位を考えてみる

社会人になると、一日の大半を仕事に費やすようになり、その仕事で稼いだお金で自分の生活を営んでいくようになります。自分の求める生活水準に合った企業で働ければ、私生活の時間を大事にしたり、稼いだ給料で自分にご褒美をあげたりと、仕事以外でも自分の希望を叶えることができるでしょう。

理想の条件を叶えられるかどうかで仕事へのモチベーションも変わります。どれだけ休みがあったとしても給料が上がらず、プライベートにお金がかけられないのであれば、目の前の仕事を頑張ろうとは思えないでしょう。

理想の条件を叶えるためには、仕事での妥協点を見つけておくことが必要です。たとえば、必要な給与水準を得るためには、繁忙期の残業や都市部での勤務など、ある程度時間や場所の制限が必要な場合もあり、私生活のゆとりがなくなることもあるでしょう。仕事と私生活をうまく両立させるために、何を優先してどこを妥協するかを見つけておくのがおすすめです。

そもそも、自分に必要な収入や休日数がわからないという人は、最低限生活をするのに必要な給料と、余暇の時間を作るために必要な時間や費用を考えてみると良いでしょう。たとえば、最低限の生活をするのに10万円程度かかるとします。手取りの金額が10万円ちょうどだと、生活をするのに精いっぱいになってしまうかもしれません。

自分の趣味などにかかる費用や必要な時間も数値化して、望む生活水準を明確にしてみてくださいね。

- 給料が高くて、定時で帰れる会社でないと就職したくないです。

理想の働き方に近づく方法を考えてみよう

その気持ちもわかりますが、少し現実的に考えましょう。

初任給が高い企業なら、アクセンチュア、デロイトトーマツグループなどのコンサルティング会社があります。年収430万円~580万円ほどですが、比較的労働時間は長くなりがちで、精神的にもハードな場面が多い仕事です。

一方、定時で帰れる仕事には工場のライン作業などがあります。シフトを組んで生産管理をしているため、ほぼ決まった時間に帰れるでしょう。しかし、コンサルティング会社ほど給与は高くない傾向にあります。

このように、定時退社と高給与を両立するのは簡単ではないのです。そのため、いきなり理想の企業を目指すのではなく、どのように工夫すればそうした働き方ができるのか、長期的な視点で考えてみるのはどうでしょうか。

成果が重視されますが、労働時間を自分で決められる、裁量労働制の仕事も視野に入れてキャリアプランを考えましょう。

⑤キャリアアップやキャリアチェンジができるか調べてみる

キャリアアップ

今いる職位や立ち位置から、より責任感や給与の高いポジティブに就くこと。

キャリアチェンジ

新しい業界や職種に就き、新たなスキルを得ること。

仕事でのモチベーションを維持するためにも、縦横のキャリアが充実していることが重要です。もしその職種に限界を感じたとしても、ほかの職位や業務に携わることができれば新しい気持ちで仕事に臨めるため、仕事選びではキャリアの選択肢が多いかも確認しておきましょう。

キャリア支援制度の有無を確認する方法

- 求人サイトや企業のホームページ(HP)でキャリアパスを確認する

- 口コミを確認してみる

- 企業の説明会に参加してみる

仕事選びでは、その企業における実際の勤続年数や定着率にも注目しましょう。「この会社で5年、10年頑張ったらどう成長できるのか」を具体的にイメージできると、仕事への意欲が高まるからです。

従業員に長く活躍してもらえるようにキャリア支援制度が整えられている企業も多いため、その制度をどうしようしていくかを考えてみると、キャリアアップやキャリアチェンジの想像がしやすくなりますよ。

⑥将来性のあるスキルが手に入るか考えてみる

これから先の社会人生活を充実させるためには、将来性や需要のあるスキルを身に付けておく必要があります。そのため、仕事選びの際には、ほかの企業でも活躍できるような汎用的なスキルが身に付くかどうかも確認しておきましょう。

将来性や需要のあるスキルとは、特定の業界で求められる高度なスキルや、どの企業や業界でも汎用的なスキル、時代の変化に対応するためのスキルなどを指します。

たとえば、IT業界に特化した複雑なシステムを作るためのスキル、どの企業でも求められるような情報分析スキル、AI時代にも対抗していくためのクリエイティブスキルなどがあるでしょう。

社員のキャリアパスを確認すると、その企業の社員がどんなキャリア形成やスキルアップをしたかがわかるでしょう。より高度な仕事や新しい挑戦をしている社員がいれば、企業で培ったスキルを活かして次の職場や部署を選べている可能性があるのです。

キャリアパスから、企業での成長イメージを確認できると覚えておきましょう。

将来性のあるスキルが手に入るかを考える方法

- 中長期的にどんな社会人になりたいかを考えてみる

- 理想の社会人になるにはどんなスキルが必要かを考えてみる

- OB・OG訪問や企業説明会に出向き、どんなスキルが手に入るか聞いてみる

- 社員のキャリアパスなどを確認して、同業界でのキャリアアップや他業界へのキャリアチェンジができているかを調べてみる

「将来性のある仕事とは、どんな仕事なのか知りたい」という人は下記の記事もチェックしてみてくださいね。13個の仕事を知ることができますよ。

あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!

就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。

そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。

まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

生活軸での仕事の選び方

これから中長期的に仕事を続けていくためには、自分の生活習慣や価値観にあった仕事を選ぶことが必要です。ライフスタイルに合わない仕事を続けていると、体調を崩したり、気分が落ち込んだり、体力がなくなったりと、次第にストレスや不安が溜まってしまう可能性があります。

そこで、ここからは無理のない仕事を選ぶための方法を3つ紹介していきます。自分のペースに合った仕事に就けるよう、自分の価値観やライフスタイルを振り返りながら、仕事を選びましょう。

⑦自分の人生設計を実現できる仕事を探す

自分のライフプランを実現できる仕事を探す方法

- 近い将来どんな人生を送りたいのか書き出してみる

- そのためにはどんな仕事に就いていたいかを考えてみる

- その仕事でのキャリアプランを立ててみる

人生設計の例①

1年目:新人賞を取って、〇円の賞与をもらう

3年目:リーダー職に就いて、基本給を〇円にする

5年目:管理職について実績を積み、年収が〇円アップする企業に転職をする

10年目:マイホームを買う

人生設計の例②

1年目:〇円の売り上げを上げて、インセンティブを〇円もらい、出産費用を貯める

3年目:リーダー職に就き、役職手当代等を込みで年収を〇円アップする

5年目:生活に最低限必要な〇円を貯蓄した状態で、産休を取る

7年目:子供の養育費〇円を稼ぐために、仕事に復帰する

たとえば上記の例であれば、具体的に「〇年後に、何をしたい」という目標があり、その目標に向かって必要な金額を担保できる仕事を探していく必要があります。近い将来にまとまったお金が必要であれば、高い年収を提示している企業や自分の頑張りで昇給ができる企業を探してみましょう。

その企業での役職ごとの年収相場、昇給・昇格率などを聞いてみると、ライフプランに合わせた仕事選びがしやすいです。人事やOB・OGに尋ねてみると信頼のできる情報を得ることができるでしょう。

目先の給与や休日だけで選ぶと、数年後に「やりがいがない」「成長できない」と感じ、退職につながることもあります。

「どんな生活を送りたいか」「どんなスキルを身に付けたいか」などを考えながら、長期的な視点で自分の価値観や理想の働き方を整理して仕事を選びましょう。

⑧どんな職場環境で仕事をしたいかを考える

健康的に働いていくためには、自分に合った職場環境を選ぶことが必要です。たとえば、職場の人間関係が悪いとコミュニケーションが滞り、仕事へのモチベーションが低下してしまう人もいるでしょう。コミュニケーションが少なく個人主義の職場であると情報の伝達不足なども起きやすく、ミスが続くことで仕事をしたくないと思ってしまうケースがあります。

どんな職場環境が自分に合うか考える方法

- 仕事への価値観と職場に求めるものの優先順位を整理する

- これまでの経験や自分の性格を振り返る

- チームで成功した経験を洗い出す

- ③の経験や状況を具体的に職場環境に落とし込んで考えてみる

自分に合った職場環境を選ぶには、「どのようにして仕事をしていきたいか」「どんな環境のチームで成功体験を残せていたか」を考えることが必要です。一例として、一人で黙々と仕事を進めていきたいという人であれば、コミュニケーションが活発すぎる仕事は向かない可能性が高いでしょう。

自己分析で自分の性格と過去の成功体験を振り返り、自分に合う職場環境を見つけてみてくださいね。自分に合う職場環境が見つけられないという人は、これまでどんな環境にいると居心地が良かったかを考えてみましょう。

「コミュニケーションが活発なクラスだと、自分の意見を発言するのが楽で過ごしやすかった」「自分の仕事に集中できるアルバイト先だと、成果を残しやすく給料が上がった」など、居心地の良い環境にいると、自分に対してどんなメリットがあったのかまで考えてみると、職場の雰囲気や給料、業務内容など職場に求めるものが見つかってきますよ。

- これまでアルバイトや部活動での経験がなく、チームで動いた経験がありません。どうすれば、自分に合う職場を探せますか?

学校生活での団体行動から合う職場環境を探そう

アルバイトや部活だけがチーム活動ではありません。学校生活そのものが集団活動なので、仕事を選ぶうえで心配する必要はないでしょう。

集団で物事に取り組むとき、そこには役割分担や分業が発生します。たとえば、文化祭や運動会、掃除の時間などでほかの人と協力したことも、チームワークの経験です。

これまでの学校生活のなかで、そうした経験はきっとあるはずなので、よく思い出してみてください。

また、自分が果たした役割、誰かのために取った行動を具体的に書き出してみると、自分の強みや弱みを発見できるはずです。その結果、自分はどのような環境だと力を発揮できるのかもわかるでしょう。

協力関係を重視する企業、個々を重視する自由闊達な企業など、これまでの経験を踏まえて合いそうな職場を探してみてくださいね。

自己分析のやり方を詳しく知りたいという人は、下記の記事も確認してみてくださいね。マインドマップを使って、視覚的に自己分析を進める方法がわかりますよ。

⑨気のしれた友人や家族から見ても自分の適職か確認する

この記事を読んでいる人のなかにも、「自分のキャパシティーがわからずに、無理をしてしまう」「得意分野がわからない」という人がいるかもしれません。気のしれた周囲の人に話を聞くと、第三者から見た客観的な強みや適性を知ることができるため、自分に合った仕事を見つけやすいですよ。

「私は〇〇職に就きたいのだけど、性格や生活スタイル的に向いていると思う?」などとたずねてみると、客観的な向き不向きを知れるでしょう。自分でも気づかなかった適職に出会えるかもしれませんよ。

自分を客観的に評価するためには、他者からのフィードバックが役立ちます。親しい人から「その仕事なら〇〇に向いてそう」といわれると安心できますよね。

逆に「向いてなさそう」といわれた場合は、その理由を詳しく聞いてみると新たな気づきが得られるでしょう。

所要時間はたったの3分!

受けない方がいい職業を診断しよう

就活で大切なのは、自分の職務適性を知ることです。「適職診断」では、あなたの性格や価値観を踏まえて、適性が高い職業・低い職業を診断します。

就職後のミスマッチを避けたい人は、適職診断で自分に合う職種・合わない職業を見つけましょう。

- 自分に合う職業がわからない人

- 入社後のミスマッチを避けたい人

- 自分の強みを活かせる職業を知りたい人

仕事の選び方を実演! 悩み別におすすめの選び方

悩み別におすすめの仕事の選び方

ここからは、ここまで紹介した仕事選びの方法9選を、仕事選びでありがちな悩み別に実践していきます。「これまでの解説を見てもピンとくるものがなかった」「どこか仕事選びに踏み切れない」という人は、参考にして仕事選びを進めてみてくださいね。

まだ、仕事選びを始められていないという人も、事前に仕事選びの壁を把握しておけば、スムーズに仕事選びを進めることができるでしょう。

①やりたい仕事を絞り切れない……

やりたいことが多すぎるAさん

- 多くのバイトや部活を経験してきた

- どの仕事も卒なくこなせてきた

- いろんなことに挑戦したい性格

- やりたい仕事が多くうまく絞れない

Aさんのように、やりたい仕事を絞り切れない人は、「客観的な意見から適職を選ぶ」「縦横のキャリアが充実している仕事で社内の選択肢を増やす」ことがおすすめです。入社後も多くのことに挑戦する仕事であれば、さまざまなことに挑戦し続けられるためモチベーションを高く保てるでしょう。

②やりたいことがない……

やりたいことがないBさん

- 中学の部活は、仲の良い友達に誘われて入った

- 高校は、家から近いからという理由で選んだ

- 大学のサークルは、人気そうなサークルを何となく選んだ

やりたい仕事を見つける方法

自分軸:苦手なことに当てはまらない仕事を考える

企業軸:生活水準が担保できる休日数や給与か考えてみる

生活軸:どんな職場環境で仕事をしたいかを考える

やりたいことがないBさんの場合、まずは「これまでに、何かを選択肢してきたときの理由」を深掘りしてみましょう。

物事を選択するときの理由を深掘りする例

- 仲の良い友達に誘われた = 一緒に頑張れる仲間がいることが大事

- 家から近いから選んだ = 私生活との両立ができる環境が必要

- 人気そうなサークルを選んだ = 多くのつながりを持つことのできる環境が必要

自己分析を進めたうえで苦手なことを避け、最低限自分の望む生活水準が手に入る仕事やストレスなく働ける仕事を選ぶと、自分に合う仕事が見つかるでしょう。自分の適性を活かして働ける仕事こそが、自分に向いている仕事であり、自分の能力に見合った対価が得られる仕事だと言えますね。

- やりたいことがなくても、やりがいをもって働けますか?

適した環境に身を置くとやりがいを感じられるようになる

やりたいことがなくても、「自分に合った環境」や「働く目的」が明確になれば、やりがいを感じながら働くことはできます。

たとえば、「一緒に頑張れる仲間がいると楽しい」「プライベートの時間を大切にしたい」「多くの人とかかわるのが好き」など、過去の行動の選択理由を振り返ると、自分が心地良く働ける環境が見えてくるでしょう。

また、やりがいは働きながら見つけることも多いです。最初は興味がなくてもできることが増えたり、誰かに感謝されたりするなかで、仕事に対する充実感が生まれ、仕事へのやりがいや大事にしたい価値観を見つけられるようになるでしょう。

実は「やりたいことがない」という状況は、チャンスです。下記の記事を読んで、やりたいことがないという状況に隠れている可能性を感じてみてください。

③私生活を優先したい……

私生活を大事にしたいCさん

- 仕事は最低限に留めて、私生活の時間を優先したい

- 仕事で、必死に努力をするのは嫌だ

- プライベートでの目標を達成したい

私生活を優先できる仕事を見つける方法

自分軸:好きなことに関連する仕事を書き出してみる

企業軸:生活水準が担保できる休日数や給与か考えてみる

生活軸:自分の人生設計を実現できる仕事を探す

私生活を優先したい人は、好きなことに関連した仕事に就くことが良いでしょう。たとえば、苦手な仕事に就いてしまうと、仕事へのストレスが溜まって私生活にまで悪影響を及ぼしてしまうことがあります。

そのうえで、私生活を優先できるような給与や時間が手に入る仕事を選んでいきましょう。好きな仕事だとしても給料や時間に制限があると、自分の望む生活水準が手に入れられないことがあるからです。

たとえば、「残業はゼロだが給与水準が低い」「リモートワークで通勤時間がゼロだが、残業が多い」などどこかで我慢をしなければならない点があるかもしれません。自分のなかでの優先順位を決めて、仕事を選べると良いでしょう。

- 定時に帰りたいけど、そういう会社ってホワイト企業で、見つけるのも受かるのも大変だと思っています……。

ワークライフバランスの両立に取り組んでいる企業が大半

今はどこの会社もワークライフバランスを重視しているので、ホワイト企業も比較的見つかりやすいと思います。

ワークライフバランスを重視していない企業は新卒採用に苦戦しますし、仕事と私生活の両立を支援しないと従業員が疲弊して退職者が増えるリスクもあるのです。

加えて、少子化で労働人口が減少しているので、女性の就業率が少しでも上がるよう、国や企業がワークライフバランスの両立を積極的に支援しています。

しかし、それでも残業を完全になくすことは難しいでしょう。責任感が強くなり、仕事がおもしろくなってくると、仕事を優先してしまうこともあります。

最終的には生産性の高い仕事をして、自分自身でワークライフバランスをコントロールする必要があると覚えておきましょう。

残業が少ない仕事で私生活のバランスを取りたいという人は、下記の記事で残業が少ない企業の探し方を確認してみてくださいね。

④できるだけ早く出世したい……

周りの人よりも早く出世したいDさん

- 私生活の時間を削っても、早期に高い役職やスキルを身に付けたい

- 年齢の低さや、勤務年数の短さから正当な評価をされないのは嫌だ

- 年収が上がりやすい業界で働きたい

早く出世できる仕事を探す方法

自分軸:好きなことに関連する仕事を探す

企業軸:将来性のあるスキルが手に入るか考えてみる

生活軸:どんな職場環境で仕事をしたいかを考える

Dさんのように、早いうちから出世をしたいと考えている人は、自分が成功体験を残しやすい環境で、市場価値の高いスキルを得られる仕事を選ぶことがおすすめです。働きやすい環境で生き生きと働き、実績を残していきましょう。

- 出世できる仕事とは、自分が得意なことに携わる仕事なのでしょうか?

出世を望むなら企業や業界の動向もチェックしよう

出世できるかどうかは、企業の業績や業界の景気にも大きく左右されます。停滞している企業や業界では、昇進や昇格に行き詰まることもあります。

自分の能力をできるだけ高く評価してもらいたいという考えがあるのであれば、職種選びだけでなく、業界全体の経済動向にも目を向けましょう。

実際、「好きだし得意だけれど、業界全体の不況により儲からない」という仕事も存在します。名誉、金銭、仕事の裁量権、自由度など、出世によって何を実現したいのかをより具体的に考えておくと、仕事のモチベーションを保ち続けることができるでしょう。

ESで悩んだら就活準備プロンプト集がおすすめ!

『就活準備をもっと効率よく進めたい...!』と思っていませんか?「就活準備プロンプト集」は、生成AIを活用して自己PRや志望動機をスムーズに作成できるサポートツールです。

簡単な入力でプロが使うような回答例が出せるため、悩まずに就活準備を進められます。生成AIを活用して効率良く就活準備を進めたい人におすすめです。

- 自己PR、ガクチカ、志望動機作成プロンプト

- チャットを使用した、模擬面接プロンプト

- 自己PRで使える強み診断プロンプト

最終チェック! 4つの方法で選んだ仕事との相性を確認しよう

仕事との相性を確認する4つの方法

ここまでで、仕事の選び方がマスターできたら、選んだ仕事との相性をチェックする方法も確認しておきましょう。選んだ仕事が自分に合っているか不安な場合も、自分の判断に自信が持てるようになりますよ。

相性を確認するには、客観的な意見を取り入れることが必要です。ここから説明する4つの方法で、自分だけでは知り得ない情報を手に入れましょう。

①業界研究をする

業界研究をすると、業界の特性や向いている人の特徴、業界全体の働き方や将来性がわかるようになります。そのため、自分がその仕事で活躍できるかどうかが見えてくるでしょう。その業界で活躍している人の特徴などに自分の性格が当てはまっていたら、選考に挑戦してみるのがおすすめです。

また、業界研究をするときは、複数の業界を比べてみるようにしましょう。同じ業界のなかでは、各企業間において給与や社風などが似ているケースが多いため、一つの業界だけを見ていると、給与の相場観や業界全体の動向、各企業の社風などが見えづらいです。

そのため、複数の業界と比較してみて、待遇がどれくらいのレベルに位置しているのか、社会全体にどういった動きを与えているのかを分析してみてください。

業界研究の方法

- インターネットで「〇〇業界 将来性」と調べてみる

- 業界研究の本で調べてみる

- 企業のHPを確認してみる

- 各業界のレポートやニュースをみてみる

- IR資料を見てみる

業界研究について、詳しく知りたい人はこちらの記事もチェックしてみてください。

②OB・OG訪問で求める人物像を聞いてみる

①で業界研究を終えたら、OB・OG訪問をしてその業界で働く人の特徴を分析してみましょう。OB・OG訪問をすると、同じ業界であっても、待遇や社風、求めている人物像に違いがあることが見えてきます。自分の性格や仕事への思いに合致する企業を探せると、入社後も安心して働くことができるでしょう。

「業界研究をしていて、物おじせずに新しい方法にチャレンジできる人が活躍できそうと感じているのですが、〇〇さんはどうお考えでしょうか」などと聞いてみると、自分の見解を伝えつつも、現場で働く人の考えを聞くことができるでしょう。

OB・OGから聞いた企業で活躍する人の特徴に、自分の性格が近ければ、その仕事との相性が高いと言えるでしょう。これまで企業内で成果を残した人の特徴に通ずる箇所があれば、皆さんにも活躍のチャンスがありますよ。

ただし、OB・OG訪問では守らなくてはならない手順や、質問をすべきではない内容もあります。OB・OG訪問の所作を知りたい人は、下記の記事も確認してみてくださいね。

OB・OG訪問のですべき質問

OB・OG訪問は質問選びが鍵! おすすめ質問100選を紹介

OB・OG訪問後のメール

会社訪問後のお礼メールの書き方! 例文やプロのアドバイスを紹介

OB・OG訪問の進め方

会社訪問の進め方! 基本の流れから本選考への活かし方まで徹底網羅

OB・OG訪問時に志望動機の添削を希望している学生はこちらのQ&Aも参考にしてみてください。キャリアコンサルタントがOB・OG訪問時の志望動機添削について回答しています。

③インターンをしてみる

気になる仕事のインターンシップを経験してみると、実際に自分がその仕事を続けていけそうかが見えてきます。インターンでは、実務経験を通じて自分の適性や職場環境とのマッチ度を確認することができるため、仕事選びの最終チェックとして信憑性が高いです。

また、長期でインターンができれば、自分がその仕事で長期的にモチベーションを保っていけるかもわかります。選考開始までに半年以上残っているという人は、ぜひインターンに参加してみてくださいね。

企業研究と自己分析を十分におこなったうえで、自分に適していそうな仕事に目星を付けてインターンに参加できる余裕があると、企業研究や自己分析との答え合わせとしてインターンを有効活用できますよ。

「インターンをしてみたいけど、本当にやる意味があるの?」「どうやって、インターンを見つければ良いの?」など、インターンを始める際の疑問がある人もいるでしょう。そんな人は下記の記事を読んで、インターンへの疑問を解消してみてくださいね。

インターンの探し方

インターンの効果的な探し方8選を学年別で解説! ありがちな失敗も

インターンのメリット

インターンは就活に不可欠? 8のメリットと選び方を詳細解説

④口コミサイトを確認してみる

OB・OG訪問やインターンを実施する時間がないという人は、就活口コミサイトを確認するのが良いでしょう。就活口コミサイトでは、すでに退職した人や選考を受けた人などが社内の様子や面接内容を書き込んでいます。OB・OG訪問への下準備や依頼、企業説明会への参加をしなくても、企業情報を知れるので時間がない就活生には便利なツールですよね。

口コミサイトに書かれている社内の雰囲気や向いている人の特徴に自分が当てはまっているかで、相性をチェックすることができます。

しかし、口コミサイトの情報はあくまで参考程度に留めておくことが必要です。実際に企業に所属していないにもかかわらず口コミを書いている人もいるため、企業のHPを閲覧したうえで、口コミサイトは補足程度に見るという意識を持っておきましょう。

就活フェーズ別に見る! 仕事の選び方で悩む3つの瞬間

仕事の選び方で悩む3つの瞬間

- 就活序盤:仕事の選び方が思いつかない

- 就活中盤:自分に合った仕事の選び方がわからない

- 就活終盤:選んだ仕事が自分に合っているか自信がない

仕事の選び方に迷っている人のなかでも、就活の状況によって悩みが異なるでしょう。悩み別に取るべき解決方法が変わるため、まずは「何に悩んでいるのか」を明らかにすることが必要です。

ここからは就活のフェーズ別に、仕事選びでありがちな悩みを紹介していくので、自分に当てはまるものを探してみてくださいね。どうすれば悩みを解決できるかを考えながら読むと、仕事選びの悩みが解消され、より自分に適した仕事に近づくことができますよ。

就活序盤:仕事の選び方が思いつかない

就活を始めたての段階で、「仕事ってどうやって選んだら良いのだろう」という悩みを抱える人も多いでしょう。自己分析や企業研究ができていない状態だと、自分に合いそうな仕事を見つけるのは難しいですよね。

その状態で仕事を選ぼうと思っても、仕事を選ぶための材料がないため、仕事選びで挫折してしまうことも少なくありません。仕事の選び方を思いつかないことも、仕事選びの基準を決められない原因の一つになるでしょう。

- 就活序盤は仕事の選び方でどのようにつまずく人が多いですか?

インターネットでの情報収集はやりすぎに注意

就活序盤には、情報収集の観点でつまずく人が多いです。インターネットで情報を集めすぎてしまうと情報過多になってしまい、信憑性のない誤った情報に踊らされて仕事が選びづらくなることがあります。

そんなときに仕事選びへのモチベーションを復活させるコツは、オフラインでの活動を増やすことです。就職フェアに足を運んで企業の担当者と直接話したり、就活生が集まるセミナーでグループワークに取り組んだりすることで、仕事選びの視野が広がります。

実際に企業の社員や就活生と話すことで信頼性のある情報も手に入れられるため、仕事探しに良い刺激を与えてくれるでしょう。

正直、どんな仕事が良いのか良くわからないという人は、下記の記事も確認してみてくださいね。したい仕事が見つけられるはずですよ。

就活中盤:自分に合った仕事の選び方がわからない

「好きなことに関連する仕事を探す」「家族や友人に自分の適職を聞いてみる」など、仕事の選び方は知っていても、どの選び方が自分に合っているのかわからないという人もいますよね。

好きなことを仕事にして良いのか、家族や友人の意見があっているのか、などとその選び方を不安に思う気持ちもありませんか。自分に合った仕事の選び方がわからないと、自分に合いそうな仕事を見つけたとしても、その選択に自信が持てない状態になることがあるでしょう。

- 仕事の選び方に、向き不向きはあると思いますか? 好きなことを仕事にしたいという気持ちもありません。

仕事選びでは向き不向きよりも自分の納得感が大事

そもそも仕事の選び方に向き・不向きがあるかと悩む必要はないと思うので、選び方において向き不向きは存在しないと言えます。それよりは、自分にとって納得感のある選び方を見つけることが大切です。

好きなことを仕事にするのも一つの方法ですが、それがすべてではなく、仕事選びの正解とも限りません。

もし「好きなことがない」「好きなことを仕事にしたいと思えない」と感じるなら、以下のような基準でも仕事を探してみましょう。

・得意なこと

・苦にならないこと

・やっていて充実感を得られること

また、安定性・収入・成長速度・ワークライフバランスなどから働く目的を考え、それに合う仕事を選ぶのも一つの方法です。 まずは「自分が大事にしたい価値観」を整理してみると、しっくりくる仕事の選び方が見えてくるかもしれませんね。

就活終盤:選んだ仕事が自分に合っているか自信がない

仕事選びを終えたものの、「本当に、この仕事が自分に向いているのかわからない」と自信を持てない人もいるでしょう。どれだけ自己分析や企業研究を重ねても、誰かが仕事選びの正解を教えてくれるわけではないため、不安な気持ちにもなりますよね。

その結果、納得感のないまま書類選考や面接に進んでしまう人や、そもそもエントリーに踏み切れない人も多くいます。選んだ仕事が自分に合っているか自信がないと、仕事選びにおける意思決定ができない理由にもなるでしょう。

- どれだけ自己分析や業界研究をしたとしても、その仕事が適職かどうか自信が持てません。

分析だけで適職は判断できないからこそ挑戦してみよう

いくら自己分析や業界研究をおこなったとしても、実際にやってみないとわからないことがたくさんあります。そのため、自信が持てなくても当然で、必要以上に気にする必要はありません。

入社してからも、自分で得意だと思っていたものが同期や後輩より劣っていて、落ち込むことがあるでしょう。一方で、苦手だと思っていても、できるようになると楽しくなるものもあります。

スポーツでも、イメージトレーニングだけでは不十分で、実際に体を使って練習しなければ上手にならないことがあるでしょう。自己分析も同じで、頭のなかで完璧に分析をするのは難しく、分析だけでは自分の隠れた能力は見つかりにくいのです。

適職かどうかは始める前に決めるものではなく、仕事を一人でできるようになってからわかるようになるものです。初めから適性を決めつけず、果敢にチャレンジしていきましょう。

自分に合った仕事がしたいと考えている人は、下記の記事も参考にしてみてください。目指している仕事が自分に合っているか、答え合わせすることができますよ。

あなたが受けないほうがいい職業を診断しましょう

就活を進めていると、自分に合う職業がわからず悩んでしまうことも多いでしょう。

そんな時は「適職診断」がおすすめです。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格、価値観を分析して適職や適さない職業を特定してくれます。

自分の適職や適さない職業を理解して、自信を持って就活を進めましょう。

あわせてチェック! 仕事の選び方で悩んだ学生の声をQAコンテンツでも見てみよう

実際、周りの就活生も、仕事選びの進め方や、自分に適した選び方を見つける方法に悩んでいるのか気になる人もいるでしょう。そこでこの章では、現役就活生から寄せられた質問のなかから、仕事選びで悩んでいる人におすすめのQ&Aを紹介していきます。

「仕事選びで悩んでいるのは、自分だけではない」とわかれば、焦らず仕事選びを進められるはずです。就活生の多くが経験する悩みだからこそ、まずは実際の就活生が感じた悩みとその回答を参考にして、仕事選びの筋道を立ててみましょう。

内定が出ても、「本当にこの仕事で良いのか」と不安になる就活生は多いです。周囲と比較したり、複数の選択肢があったりすると迷いやすくなります。

そんなときは「100%正解の選択はない」と意識し、自分が大切にしたい価値観や働く目的と照らし合わせて納得できる選択肢かを考えましょう。

なかには、就活や仕事選びに前向きではないという人もいるかもしれません。そんな人は、下記の記事を読んで、「就職したくない」という気持ちと向き合ってみましょう。

仕事選びで後悔しないための2つの注意点

最後に、仕事の選び方で後悔しないために覚えておいてほしい、2つの注意点を紹介します。たとえ仕事選びを完璧にできたとしても、入社した先で「こんなはずではなかった」と悔やまないために、仕事の現実も知っておくことが必要です。

たとえ入社後に壁にぶつかっても、もとから壁を想定していれば、ショックも大きくないでしょう。2つのことを理解して、社会人生活のスタートを迎えられるようにしてくださいね。

仕事には苦労も付き物だと理解しよう

どれだけ好きな仕事であっても、我慢や努力が必要な場面もあります。たとえば、早期に出世できる仕事に就きたいという人は、入社してすぐの段階から積極的に業務に取り組んでいく必要があります。ときには、上司から厳しい言葉を受けたり、自分のスキル以上の業務に挑戦して失敗したりと、辛いこともあるでしょう。

しかし、大変な作業を乗り越えた先に、大きな成功が待っていることもあります。自分の作品が世に出回って賞賛されたり、先輩や上司に褒められたりすると、「やって良かった」と思う瞬間がくるはずです。仕事には苦労が付き物ですが、その苦労や失敗は成功のための糧であると理解しておきましょう。

だからこそ、仕事選びの際には興味関心のある仕事や職場を選ぶようにしてください。興味のない仕事や居心地の悪い職場であると、困難に直面した際に頑張る理由がわからなくなってしまうことが多いです。目標を達成するために、自分のスキルを上げるために、チームで楽しく働くために、など頑張る理由を見いだせる仕事を探しましょう。

完璧に仕事を選んだつもりでも、実際に働くと「思っていたのと違う」と感じることは少なくありません。

大切なのは、「理想と違う=失敗」と考えるのではなく、そこからどう適応して成長するかを考えて行動することです。困難を乗り越えなくてはならないときには、「なぜこの仕事を選んだのか」を振り返り、自分の価値観の原点に立ち返ってみてくださいね。

入社してからでないとわからないこともあると知っておこう

業界研究やOB・OG訪問を入念におこなっても、入社してから予想だにしていない出来事に出会うこともあるでしょう。たとえば、業界全体での新たな動きが起こって業務内容が変化したり、入社した部署に合わない先輩がいたりと、予期せぬ事態に巻き込まれることがあるのです。

このように、入社してから居心地の悪さを感じてしまうケースがあるかもしれません。だからこそ、入社前から柔軟性を持って働く意識を持っておくことが必要です。変化は悪い影響を及ぼすだけではないため、変化に柔軟に対応して、新たな成果を生み出せるように前向きに取り組んでいきましょう。

仕事を探す際には、自分の信念を持っておくことが必要です。その企業の人事が素敵で、「〇〇さんについていきたい」と思っていても、その人事が退職してしまっている場合もあり、そうすると仕事でのモチベーションがなくなってしまいます。そのため、自分が仕事でどうなりたいか、自分が何を大切にしたいかを考え、その目標に向かうために仕事選びを進めましょう。

業界研究やOB・OG訪問をしても、すべての情報を確実に把握することは難しいです。スポーツでも、試合と練習で予想外のことが起きて、新たな作戦を立てる場合もあるでしょう。

仕事も同じで、一緒に仕事をする人や業界や企業の動きに応じて、日々状況が変化するため、イレギュラーな事態が起きるのも普通のことだと覚えておきましょう。

3つの軸×自分に合った方法で仕事選びを成功に導く! 内定承諾時の納得感を得よう

ここまで、自分に合ったやり方で、仕事選びを進めていく方法を解説してきました。自分が働きやすい環境で、私生活も豊かにできる仕事を見つけることが仕事選びの理想です。

自分が決めた仕事選びの軸で、仕事を選んで面接を受け、その企業から内定をもらうことができれば、内定承諾時の納得感も得られます。自分の人生を左右する就活だからこそ、主体的に仕事選びを進めていきましょう。

アドバイザーからあなたにエール仕事選びで大切なのは「自分の価値観」や「企業に求めるもの」と向き合うこと

仕事の選び方がわからない人にとって最も大切なのは、「確固たる指針=自分なりの納得できる基準」を持つことです。これは、「やりたいこと」や「好きなこと」が明確でなくても見つけられます。

キャリア相談を受けるなかで、選び方に迷う人は「何を大切にしたいか」が整理できていないという共通点がありました。 そういった人は、以下の2つの軸で何を大切にしたいかを考えてみると、自分に合う仕事が選びやすくなります。

①自分軸

自分が得意なことや、夢中になれること、自分のなかでの仕事への価値観などのことです。「常に成長できる環境を選ぶ」「収入よりやりがいや達成感を重視する」など、自分のなかで何を大事にしたいかで自分軸は変わります。

②企業軸

企業に対して、自分が大切にしている基準や譲れないポイントを指します。「福利厚生や給与などの待遇面が充実している」「社風や職場環境が自分に合っている」などが挙げられるでしょう。

悩んで出した結果が成果を生む可能性を信じよう

仕事を選ぶとき、「やりたいことがわからない」と悩むのは当然です。私自身、仕事探しの際に「どの選び方が正解かわからない」と悩みました。しかし、働きながら新たな興味や適性が見つかることも少なくありません。

まずは「今の自分が納得できる基準で決める」ことを意識し、仕事選びの一歩を踏み出してみましょう。

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

キャリアコンサルタント/性格応用心理士1級

Minoru Kumamoto〇就職・転職サイト「職りんく」運営者。これまで500名以上のキャリア相談を受けた実績。応募書類や採用面接の対策支援をする他、自己分析の考え方セミナーを実施

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/公認心理師

Ikuko Yoshino〇就職支援歴18年。若者就労支援NPOに勤務の後、独立。現在は行政の就職支援施設にて、学生/既卒/フリーター/ニート/ひきこもり/女性などを対象に相談やセミナー講師を担当

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/2級キャリア技能士

Misako Sugihara〇石川県金沢市を拠点に15年にわたり就職支援に携わる。2年前からは転職支援も手掛けている

プロフィール詳細