この記事で得られること

- どんな人に読んでほしい?

①企業研究の方法がわからない人

②これから就活を始めようとしている人 - このオピニオン記事で得られること

①企業研究で必ず見るべき3つのポイント

②自分に適切な企業を見つけるための就活の軸

③増田さん流・企業研究をもう一歩深める極意

本コンテンツは、PORTキャリアに参画するアドバイザーによるオピニオンコンテンツです。アドバイザー自身の一次的な実体験や、これまでの具体的な支援実績に基づいた「その人にしか語れない」独自の知見をお届けします。

※ 記事内で紹介する事例は、関係者のプライバシー保護とキャリアコンサルタントとしての守秘義務の観点から、個人が特定されないよう細心の注意を払って編集・構成しています。

インタビュー・執筆:瀧ヶ平史織(PORTキャリア編集部)

初任給、福利厚生、残業時間、年間休日。企業研究をする際に、まずこれらの項目を見るという人は注意が必要です。なぜなら、「労働条件は100点。でも入社したら全然イメージと違った」ということは往々にしてあるから。

労働条件が良いというのは「大多数にとって良い企業」なのであり、「自分にとって良い企業」ではありません。企業は実に多様な要素が組み合わさってできており、どんなに条件が良くてもほかの要素が合わなければ自分の選択を後悔する瞬間は必ずやってくるものです。

企業を構成する要素の例(編集部制作)

- 社風

- 働いている人の考え方

- 推し進めている事業

では何が「自分にとって良い企業」の条件と言えるのか。第一に「やりたいことを実現できる企業」というのは外せないでしょう。その1社を見つけるのが、本当の企業研究です。

そんな企業を見つけるのは、簡単でないように思えますよね。しかし、私がこれまでキャリアコンサルタントとして多くの学生を支援してきた経験から言えば、誰しも自分に本当に合った1社を見つけることができています。

今回は、その方法を3段階で解説します。「自分に合わない企業は絶対に避けたい」「社会人生活を最高の環境でスタートさせたい」という人はぜひ確認してください。

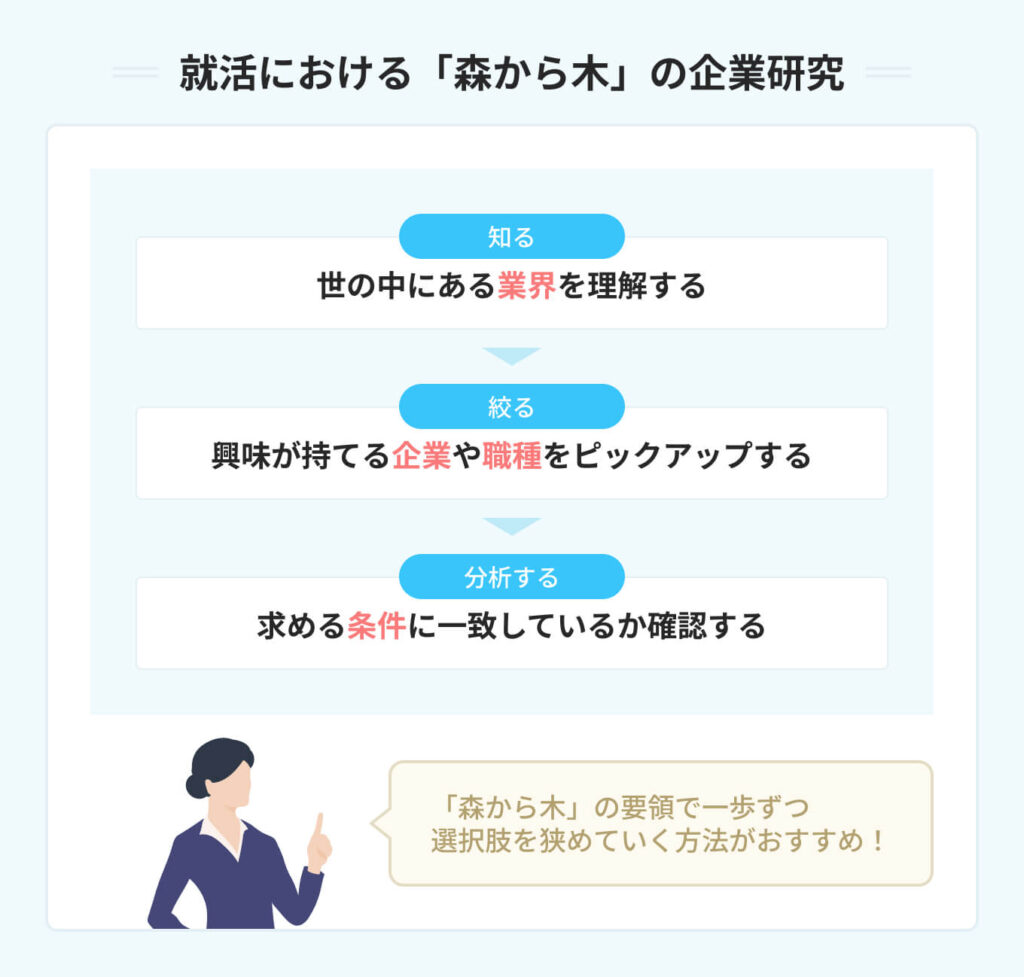

企業研究の鉄則は「森から木」。価値観をすり合わせる3段階の分析法

労働条件が100点でなくとも、仕事が自分に合っているために満足度高く働いている人は非常に多いです。結果として仕事でも成果を上げやすくなり、給料が上がるケースも。

逆もしかりで、どんなに労働条件が良くても仕事が合わず成果が上がらなければ給料は横ばいのまま。スキルも身に付かず、市場価値も上がりません。

ではどうやって自分に合った仕事を見つけるのかと言えば、まずは目の前の選択肢を知ることが重要です。視野を広げ、そこから徐々に条件を絞り込んでいきましょう。

これはまさに「森から木」の要領で、まずは森全体の様子を知り、そこから少しずつ自分が求める条件に合致する一本の木を見つけていくようなイメージですね。

ここから上記の3段階の自己分析法について詳しく解説していきます。一緒に手を動かしながら、企業研究を進めてください。

まず四季報を開こう。企業研究の第一歩は「業界」の理解にある

学生と話をしていると、ワークライフバランスや労働条件、安定性を見て企業を決めたがる人が非常に多いです。将来に不安が多い現代、そうなるのも仕方がないのかもしれませんね。

ただ、実はその条件は「どこでも良い」に近いもの。給料が良くて、休日が多くて、残業が少ない企業は世の中にいくらでもありますから。これである程度絞れると思っているのも、選択肢を知らないからなのですよね。

だからこそ企業研究の入り口として、私はまず会社四季報の業界地図を見てもらいたいのです。

業界地図

業界の幅広い情報をマップ状にまとめたもの。各業界の動向やトレンド、競合他社との関係性や各企業の平均年収など細かく情報がまとめられている

【おすすめの業界地図(編集部制作)】

会社四季報 業界地図:累計280万部以上発行されており、大手書店調べで15年連続売上No.1

日経業界地図:掲載業界数が最も多く、201業界、4900企業・団体を収録

業界を知らずして企業を知ることはできません。企業から探そうとしている時点で、視野が狭まっている証拠。まずは一歩引いた視点から業界全体を見渡し、視野を広げることから始めてください。

業界を幅広く見ていけば、いくつかは興味を引かれるものが見つかるはず。まずは業界から徐々に絞り込んでいくのが良いでしょう。

代表的な職種例

- 事務職

- 営業職

- 企画職

- 販売・サービス職

- IT・エンジニア職

- 技術職

ほかの職種についても詳しく知りたいひとはこちら

職種の種類一覧を徹底解説! 業種・業界・職業との違いも押さえよう

企業を絞る際には「引っかかり」にアンテナを。必ず押さえたい3つの項目

業界の全貌がつかめたら、いろいろな企業を見てみてください。大手企業・有名企業でも良いですし、純粋に気になった企業でも良いですね。

企業を知るきっかけとして、まずは企業のコーポレートサイトを見ることをおすすめします。基本的な企業のサイトの構造として、トップページ、IRページ、採用ページをそれぞれ設けている場合が多いです。ここから事業概要、働く人の声、業績の3つは必ず見ておきましょう。

企業研究で注目すべき3つのページ

- トップページ:

サイトを開いた際に最初に目にするページ。事業の概要や企業が大切にしている考え、こんせぷとなどを掲載している場合が多い

注目ポイント:

今後どのような事業を推し進めるのか、その事業はトレンドに合っているのか など - IRページ:

企業の売り上げの推移や経営方針、業績の見通しなどがまとめられているページ

注目ポイント:

黒字か赤字か、全体の傾向を見たときに企業がどのような状況に置かれているのか など - 採用ページ:

新卒の学生や転職者など、応募者に向けた情報がまとめられているページ。企業の魅力や働き方などが掲載されていることが多い

注目ポイント:

社長はどのような価値観を持っているのか、社員の仕事の様子を想像できるか など

そしてもう一つ。情報収集をする際には、ぼんやりと眺めるのではなく引っかかる部分や疑問に思うところを探す気持ちで見てください。

引っかかりや疑問は興味の証拠。これは企業の採用と同じで、書類選考から面接に進むことができるのは企業から「話を聞きたいな」と思われた学生だけですよね。

企業選びの際に疑問を解消するため説明会やインターンシップに足を運ぶのも、これとまったく同じことなのです。

ホームページを見ながら感じる疑問の例(編集部制作)

- 4つ事業があるけど、どの事業がどれくらいの売り上げを立てているのだろう

- この部署はなぜほかの部署よりも業績が良いのだろう

- この課にはどのような人が居るのだろう

企業の実情を理解するのに最も役立つのは、やはりインターンへの参加。1日限りや短期だとどうしても得られる情報に限界があるので、できれば1週間以上開催されるものが良いですね。

これもただ漫然と参加するのではなく、積極的に社員とコミュニケーションを取るのが大切です。

受け身の姿勢で参加するのと、「知ろう」として参加するのとでは、得られる情報量はまったく異なります。就活は将来にかかわる重要な選択をするのであり、後悔しない選択をするうえでは得た情報の多さがものを言います。その意識でインターンに参加してください。

インターンに参加するうえで押さえておきたいポイントについてはこちら

◇インターン選び

インターンは就活に不可欠? 8のメリットと選び方を詳細解説

インターンの選び方決定版! 5段階で絞り込むコツと学年別の探し方

◇インターン選考対策

インターン選考は何を見てる? 受かる対策の秘訣を企業目線で解説

インターンの履歴書の書き方|履歴書の選び方や作成時の注意点も解説

◇インターン参加前の準備

インターンでおすすめの質問70選|深い情報を引き出す5つのコツ

インターンの必須マナー17選! 受付やオンライン開催での注意点とは

企業研究は「ハード」と「ソフト」の2軸で進める

企業研究をする際に意識してほしいのが、情報は偏りなく、複数の要素から分析をしていくということ。「企業を条件だけで選んだら社風が合わなかった」「雰囲気が合いそうだから入社してみたら給料が全然上がらない」といったミスマッチは避けたいところですね。

こういった事態を起こさないために、企業研究は「ハード」「ソフト」の2つの軸から進めていきましょう。

ハード:客観的な数字として表れる情報

就活における「ハード」

業績や平均年収、年間休日、退職率など、その企業を客観的に見た際に数字として得られる情報。IRページや企業概要などから情報を得ることができる。

特に上場企業の場合、財務内容や事業・営業の概要を記載した有価証券報告書の提出が義務付けられており、EDINET(金融庁が運営するサイト)で確認することができる

ハード面の情報からは、具体的な労働条件はもちろん、企業の安定性なども測ることができます。ここにまず注目するという人も多いのではないでしょうか。

ただそれだけでなく、私は誰かからの「お墨付き」をもらっている企業かどうかを見ることをおすすめしています。

企業がもらう「お墨付き」の例

企業が社会的に評価されている企業なのかを知るというのは、企業研究においては重要なこと。特に安定性や働きやすさを求めているなら、マストで見るべき部分と言えます。

ただし、数字や認定マークだけでなくその実態も把握する必要があるということは覚えておいてください。去年の業績だけでなく10年間の業績の上がり下がりを見たり、認定マークをもらってからの企業の取り組みにも注目したり、一歩視野を広げる気持ちで情報収集をすることが肝心です。

ソフト:社風や雰囲気といった可視化できない情報

就活における「ソフト」

企業が掲げる思いや社風、働いている社員の雰囲気など、目には見えない情報。

近年は人材の価値を大切にする「人的資本経営」の考え方が広まっており、社風や社員の働き方について積極的に開示する企業が増えている

ソフト面からは、あなたが実際にその企業で働いた際にモチベーションが湧くか、やりがいを持って働けるかなど精神面にかかわる部分の情報を得ることができます。

ただしこの情報は、文字や数字からは得にくいもの。実際にインターンに行って企業を内部から見たり、その企業で働いている人に直接話を聞くのが最も効果的です。

ソフト面の情報を得る方法

- インターンに参加する

- OB・OG訪問

- キャリアセンターやゼミの教授、キャリアアドバイザーなど知見のある人から情報を得る

- 就活会議などの会社の口コミサイトで確認する

この時、なるべく多くの人から話を聞くのがおすすめです。ソフト面は特に主観的な情報が混じりやすいので、OBだけでなくキャリアセンターで企業の印象を聞いてみるなど、複数の情報源をあたってください。できるだけ多くの客観的なデータを集めることが大切です。

そして何より重要なのが、ソフト面の情報だけで判断しないこと。「ここで働いたら楽しそう」「やる気が湧いてきそう」といった直感はもちろん大切にすべきですが、ハード面を見落とすと給料が上がらず生活が苦しくなったり、急に企業が倒産するなんてことも考えられます。

企業研究は「意識」で変わる。理解をグッと深める3つの極意

ここまで解説してきたのは、企業研究の基本のプロセス。そこから企業研究の質を上げるには、もう一歩やっておきたいことや、意識すべきことがあります。

企業研究の質を上げ、できるだけミスマッチのない企業を見つけたい。そう思っている人は、ここから先の内容も必ず確認してくださいね。

企業研究のゴールは「やってみたい!」の言語化まで

企業の情報を一通り集めるのが企業研究のゴールだと思っているなら、それでは不十分かもしれません。企業研究のゴールとすべきは、「この企業に入社して、こういうことがやりたい」という明確なビジョンを見つけるまでである。これが私の持論です。

ビジョンを立てることの利点はいくつかありますが、何よりも志望動機に活かせるというのが大きいでしょう。

ただ「私は御社をよく知っているので、ここで働きたいです」では、具体的に何を知っているのか? 知ったうえで何に魅力を感じているのか? という部分が伝わってこないですよね。

でも、企業が一番知りたいのはその部分。だからこそ、「御社のことをよく知っていて、この領域でこの仕事をしたいと強く思ったから、入社したいです」という明確な意図を伝えられる人は内定獲得の確率がグッと上がるのです。

学生側も「選考」の視点を持とう

就活って、皆さんが思うほど「選ばれる場」ではありません。特に売り手市場である今は、「選び合う場」という考え方を持って企業と向き合うべきなのではないかなと思っています。

応募をする際には、「情報収集をしてみて気になったら応募。気にならなかったらお見送り」くらいのスタンスで良いでしょう。条件に当てはまる企業に手当たり次第に応募して、1社引っかかれば良い。そのような考え方は、ミスマッチを起こしやすいです。

これは企業側の選考の流れと同じで、企業もエントリーシート(ES)を見て「この学生気になるな」「話を聞いてみたい」と思ったからこそ面接に呼ぶわけです。それと同じくらいの気持ちで説明会に参加したり、選考を受けたりするのが良いでしょう。

逆に言うなら、「話を聞いてみたい」と思わなければその企業はあなたの琴線に触れなかったということ。もっと良い企業がある可能性が高いですよ。

インターンでは「トイレ」と「会話」に注目すべき

私が支援する学生には、インターンに参加する際「企業の中は綺麗か」「周囲ではどのような会話をしているか」この2つを見てくるように言っています。

まず、企業の清潔感について。働く環境というのは、「企業が社員のことを思っているか」に直結すると考えています。

特にトイレに注目すると良いでしょう。トイレはほとんど業務にかかわりのない部分ですが、綺麗か否かで従業員の心象が大きく変わるもの。ここをきちんと整備しているということは、企業側が社員に対して「気持ち良く働いてもらいたい」という意識を持っているからです。

もう一つ、社内の会話について。働いている人の言葉の端々にAI(人工知能)に関する会話があると、その企業は新しい取り組みに敏感である可能性が高いです。つまり、トレンドをよく捉えられているということですね。

インターンに参加した際注目したい言葉の例(編集部制作)

- 「この情報を○○に入力しておいて」

- 「このシステムを見て」

- 「そのことについては後でチャットして」

- 「AIを使って○○してみて」

社内での会話からは、コミュニケーションの取り方や、マニュアルが整備されているか否かなど多くの情報を得ることができます。ぜひ周囲の会話に耳を傾け、一歩深い部分の情報を得る意識をしてみてください。

「視野の拡大」がキーワード。自分にとって本当に価値ある企業を見つけよう

企業研究の第一ステップは、選択肢の理解にある。就活を進めるうえでは、このことを覚えておいてください。

あなたには思っているよりもたくさんの選択肢があり、そのなかから本当に自分が求める企業を見つけるのは簡単ではありません。だからこそ、ここで解説した3つの段階を踏みながら一歩ずつ企業の発見に近づいていってほしいと思います。

編集後記●就活の企業研究は、よくある企業研究ノートの項目を埋めるだけ。私自身そう捉えていました。しかし増田さんの話を聞くなかで、いかに生の、生きた情報が必要かが理解できました。就活をしていた頃の私が知っていたら、企業研究の方法や深さも大きく変わっていたと思います。 (瀧ヶ平)

就活の企業研究の方法を知りたい人に贈るQ&A集!

就活の企業研究の方法がわからずなかなか一歩が踏み出せなかったり、企業研究をしてみたもののいまいち企業の魅力がつかめない人は多いものです。

以下の記事では実際の学生や転職、そのほか当社で求職支援をするなかで寄せられた相談をもとに就活のプロから回答をもらったQAコンテンツを掲載しているので、企業研究に悩む人はぜひ参考にしてください。

コラム型コンテンツで3ステップで企業研究をする方法を知りたい人はこちら

企業分析のやり方を完璧にマスターする3ステップ|よくある注意点も

企業研究の方法を知りたい人向け

①企業研究にはどれくらいの時間をかけるべきですか?

②就活の企業研究の正解がわかりません……。

③就活の企業研究は何をすれば良いですか?

④就活の企業研究はどのようなやり方で進めれば良いですか?

⑤就活の企業研究はどこまでやるべきですか?

⑥業界・企業研究のやり方のコツはありますか?

⑦自己分析と企業研究の活かし方がよくわかりません……。

⑧企業分析のポイントがわからない! 何に注目すれぼ良いですか?

企業研究を選考対策に活かしたい人向け

①二次面接に向けての企業研究はどれくらい必要ですか?

②面接対策の企業研究はどう進めるべきですか?

企業分析ツールについて知りたい人向け

①企業分析に便利なフレームワークを教えてください。

②企業分析ノートってどうやって作ればいいですか?

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi