この記事のまとめ

- 海運業界のビジネスモデルと業界規模を知ろう

- 海運業界の最新トレンドを理解して選考対策に活かそう

- 大手5社の特徴を知って企業研究を進めよう

日本の物流を支える業界として海運業界があります。ですが、あまり身近ではないため、「どんな仕事があるんだろう」「そもそも入社するためにはどうしたら良いのだろう」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

この疑問を解消するためには、海運業界のビジネスモデルを理解することが必須です。実は海運業界のビジネスモデルは複雑すぎるものではないため、それらを理解して自分の志望度を確認していきましょう。

また、海運業界の職種は7つに分かれているため、それぞれの役割を知ることでどのように業界全体が動いているのかを理解することができます。

この記事では、キャリアコンサルタントの鈴木さん、木村さん、渡部さん、吉野さん、瀧本さん、渡部さんの6名とともに海運業界について解説します。

特に、NHKの就活番組の監修もおこなう瀧本さん、延べ3万人以上のコンサルティング経験を持つ渡部さんの2名からは、海運業界の採用難易度や、将来性についての解説をしてもらっているので、海運業界を志望している人には見逃せない内容です。

【完全無料】

大学3年生(27卒)におすすめ!

就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール

1位:適職診断

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

2位:業界&職種マッチ度診断

あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう

3位:16タイプ性格診断

あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します

4位:面接力診断

39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう

5位:就活力診断

80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう

【併せて活用したい!】

選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール

①自己PR作成ツール

AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう

②志望動機作成ツール

他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう

海運業界は重要インフラの1つ! 日本の貿易の大半を占めている

海運業界は私たちの生活を支える重要な役割を担っています。そのため、「何となく興味がある」という人もいるでしょう。

とはいえ、海運業界は「何となく」という気持ちで選考を突破できる業界ではありません。選考を通過するためには、業界の理解や求められるスキルなどを理解することが大切です。

この記事では、まず海運業界のビジネスモデルと業界規模の解説をします。どのような業界なのかを把握しておくことで、その後に続く職種の紹介がより理解しやすくなるため、最初にしっかりと読んでおきましょう。

職種を解説した後は、海運業界の最新トレンドについて解説します。トレンドの理解は業界の将来性を知ることにもつながるため、気になる人は必ず目を通しておきましょう。

そのほかにも、選考前にやるべき対策や志望動機の書き方を解説しています。この記事を読んで志望度が高まった人は、最後の対策を読んで選考に向けて準備してくださいね。

アドバイザーのリアル・アドバイス!海運業界を知るにはこれまでの功績と今後の展開の見極めがポイント

海運業界は変化の激しい分野ですが、日本にとっては欠かせない存在です。四方を海に囲まれた日本では、「海を通じて世界とつながる」ことは国の生命線だからです。

日本は資源に乏しく、衣食住に必要なものの原材料の大半を輸入していて、その多くは海上輸送に依存しています。さらに、内航海運は国内輸送にも欠かせない役割を担っています。日本のものづくりを支えるのが海運業界なのです。

日本の海運史を振り返ると、魏志倭人伝や遣隋使から始まり、開国を迎えた明治時代の近代海運まで、海運と国の歴史は常に密接に結びついてきました。

海にかかわる仕事にはロマンという言葉がよく似合います。その理由は、海運業界のスケールの大きさ、歴史の深さ、そして未来への可能性を秘めた分野だからだと私は考えます。

つまり、海運業界への応募に際しては、「普遍的な価値の理解」と「時代に応じたアップデートの意識」の両方が重要ということです。

海運業界の過去・現在・未来の状況を把握したうえで選考に臨もう

現在の海運業界を理解するには、この記事が大いに役立つでしょう。過去・現在・未来という3つの視点を大切にしながら、選考に臨んでください。先人から受け継いだバトンをしっかり引き継ぎ、未来を切り開く覚悟を持つことが内定への道を拓きます。

あなたが海運業界に向いているか確認してください

自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。

そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。

今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。

まずは全体像を把握! 海運業界のビジネスモデルと業界規模

海運業界の解像度を高めるためには、まずはビジネスモデルを理解することが欠かせません。ビジネスモデルがわかれば業界の全体像が見えてきます。

どのようなサービスを誰に売って収益を得ているか、何のために事業をおこない、どのような価値を生んでいるか。こうした要素がビジネスモデルに含まれています。

これを理解していなければ志望動機の根拠がまったくなくなってしまうのです。

海運業界は陸上輸送・航空輸送とともに、日本の物流を支える業界です。国土交通省の外航海運の現状と課題によると、日本の貿易量の99.6%を海上輸送が占めています。

日本は島国で、食品などさまざまなものを輸入に頼っています。さらに海外で作った製品を輸入したり、日本から自社工場に部品を輸出したりする企業も多いです。海上輸送の場合、時間がかかる分、輸送費用が抑えられます。

そのため、海運業界は重要な役割をはたしているといえるでしょう。

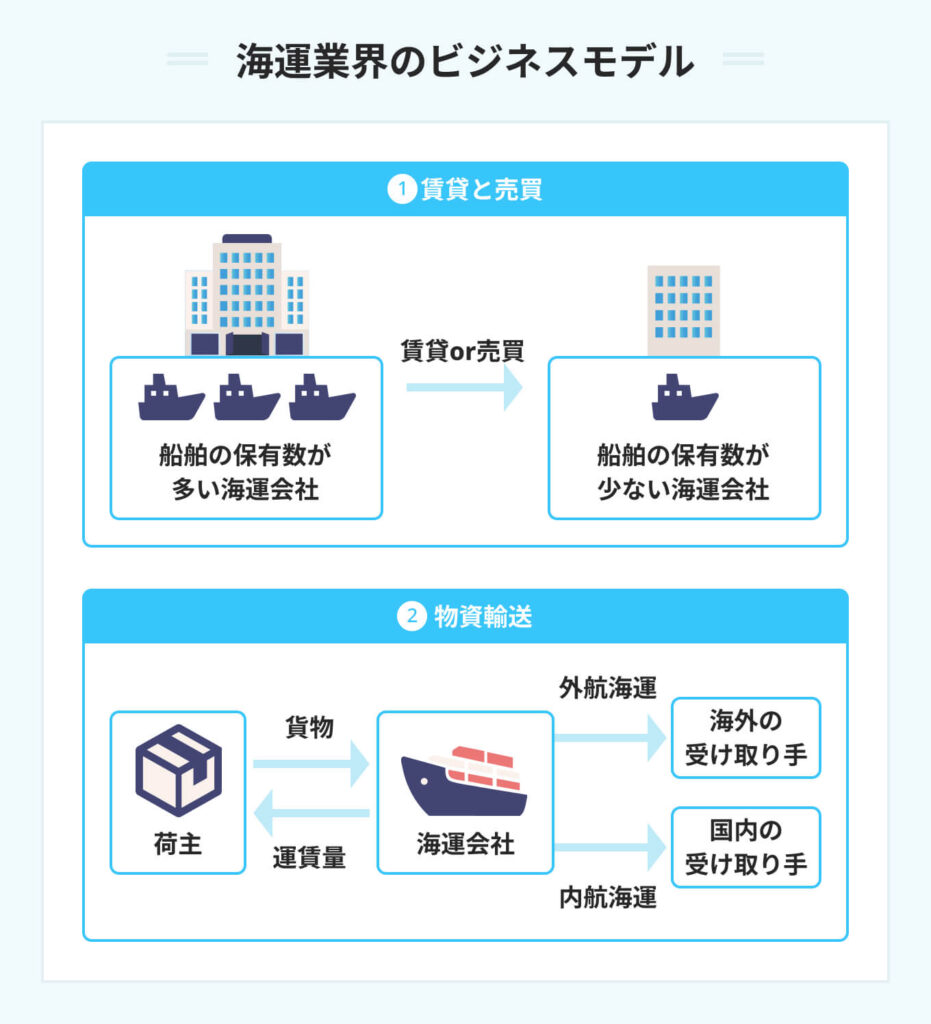

ビジネスモデル

海運業界の1つ目の事業は船舶の賃貸と売買です。海上輸送に必要なのが物資を運搬する船舶となります。保有する船舶の量は海運業者の事業規模にも大きく影響するのです。そのため、できるだけ多くの船舶を用意する企業のほうが、競争力が高くなります。

しかし、自社で保有できる船舶の数には限りがあることもあるのです。そのような場合には、船舶の賃貸や売買をおこなう会社を利用して、一時的に船舶の数を増やしています。船舶のリースのようなビジネスモデルで、安定した収入を得ている海運業者の企業もありのです。

そして、海運業界の2つ目の事業は物資輸送で、船舶を使って物資を運びます。日本国内の海での輸送を「内航海運」、海外の海での輸送を「外航海運」と言います。

日本内航海運組合総連合会の「内航海運の活動」令和3年度版によると国内の輸送量に占める内航海運のシェアは7%・輸送活動量は42%です。 これは、内航海運が長距離で大量輸送に適していることを示しています。

国土交通省の外航海運の現状と課題によると、外航海運は、日本の貿易量の99.6%を占め、輸出入貨物の輸送比率を見ると日本商船隊(日本の外航海運企業が運航する2,000総トン以上の外航商船全体)が66.9%・6億1,483万トンを担っています。

扱う物資によって船の種類が変わる

海上輸送では、扱う物資によって使用する船舶の種類が変わります。海運業界を志望するうえでは、一般的な知識なのであらかじめ押さえておきましょう。

| 船舶の 種類 | 輸送物資例 | 特徴 |

|---|---|---|

| コンテナ船 | 日用品・電化製品 | ・スチール製の巨大な専用箱に詰めて、たくさんの荷物を運ぶ ・一般的な荷物を運ぶ手段として最も利用される ・定期船は公表された運賃とスケジュールにしたがって輸送する |

| LNG船 | 液化天然ガス | ・LNGはLiquefied Natural Gas(液化天然ガス)の略称 ・-162℃に冷やして液化した状態で輸送する ・専門的な知識が求められる |

| バルク船 | 鉄鉱石、石炭 | ・梱包されていない状態で輸送するために設計された貨物船 |

| セメント専用船 | セメント | ・工場で作られた粉状のセメントを運ぶ |

| オイルタンカー | 石油 | ・事故が起きた際に原油の流出を抑えられるよう二重化構造になっている ・重大な事故につながる可能性があるので細心の注意が必要 |

| 穀物船 | 小麦など、穀物 | ・ばら積みされた穀物をそのままの状態で輸送 ・複数の種類を一度に運べるものもある |

| 自動車専用船 | 自動車 | ・完成した自動車を輸送する ・多層構造になっていて、一度に500~1,500台者自動車を運べる |

| 木材専用船 | 木材 | ・木材を甲板上に積めるように甲板が丈夫な構造になっている |

| ケミカルタンカー | プラスチックや化学繊維の原料 | ・貨物の腐食や汚染を防ぐため、特殊な材質でできている |

海運業界は日本に欠かすことのできないビジネスです。日本は四方を海で囲まれていて、何をするにも海運が重要な役割を担っています。

海運業界の市場規模

海運業界の業界規模は2021年時点で3.7兆円(66位/190業界)です。成長率は-12.1%(179位/190業界)となっています。(引用:業界動向サーチ)

2021年時点では、新型コロナウイルス感染症で輸送量が急減したことの影響で、大きなダメージを受け、2021年3月時点の決算では各社の売上高が減収となりました。日本郵船が前年比3.6%減、商船三井は14.2%減、川崎汽船は14.9%減で、世界貿易に依存する海運業界全体が影響を受けています。

2017年以降売上は減少傾向にある

なお、海運業界の売り上げは、2012年から2017年までは増減を繰り返していましたが、2017年以降、減少が続いています。このトレンドは、海運業界大手の3社(日本郵船・商船三井・川崎汽船)で共通です。

2017年以降減少傾向が続いた原因は、米中の貿易摩擦や船の燃料となる原油価格の上昇です。それ以外にも、自動車の生産や販売が減少したことで、自動車船の輸送台数が落ち込んだことなど、世界各地の製品や荷動きの影響を受けています。

あなたと海運業界のマッチ度を診断しよう

就活では、自分に合った業界・職種が見つからず悩むことも多いでしょう。

そんな時は「業界&職種マッチ度診断」が役に立ちます。簡単な質問に答えるだけで、あなた気になっている業界・職種との相性がわかります。

自分が目指す業界や職種を理解して、自信を持って就活を進めましょう。

海運業界の職種と仕事内容を知って働くイメージを膨らませよう

海運業界にも、ほかの業界同様に人事や総務・経理などの職種がありますが、海運業界ならではの職種を海上職と陸上職にわけて紹介します。

海上職と陸上職で採用の窓口がわかれていることが多く、日本郵船のように入社後に職種を変更できない企業や飯野海運のように陸上職から海上職への異動はない企業もあるので要注意です。

海運業界に限らず、そもそも世の中にどんな職種があるかわからない人は、こちらの記事も併せて確認しましょう。

アドバイザーからワンポイントアドバイス海運業界では海上職へのフォローが手厚い企業が増えてきている

新卒採用では、専攻を問わず応募できる陸上職の事務系が最も人気があり競争率も高い傾向があります。一方で、海上職については人材供給が少ないこと、認知度が高くなく一般学生からは応募されにくいことなどが影響していて、各社とも採用難と言える状況です。

そもそも海洋技術を学べる学部や短期大学は数が少なく、入社してから乗船経験を積ませたうえで、資格取得までフォローするといった「自社養成」を設定している企業が多くなっています。

海上職を目指す場合は数年間の下積みを覚悟して臨む必要がある

ただし、そのような状況であっても業務の性質上、要求されるスキルは多く、採用難易度はかなり高水準と言えるでしょう。

もし、海運業界で働くことをライフワークにできるくらい意欲の高い人であれば、あえて自社養成コースのある企業で、比較的競争率の低い海上職を志望することも選択肢になるかもしれません。

ただし、就職してから海洋大学などで数年学ぶことになるほか、一定レベル以上の資格取得にはさらに数年かかり、なかなか現場に出られないことを覚悟しておく必要があります。外国人の船員と働く機会も多く、継続的に努力できる精神力に加え、体力や語学力も要求されるでしょう。

海上職

海上職とは、海技者として船に乗り、エネルギー・資源の海上輸送に携わる職種です。航海士や機関士・通信士・船員といった仕事があり、それぞれのメンバーがチームワークを発揮して、安全に荷物を輸送します。

海上職の職場は船上のみではありません。基本的に若いうちは船上で経験を積みますが、その経験を活かして海技者のスペシャリストとして、船や荷物、顧客のニーズに応える技術的なサポートを陸上でおこなうこともあります。そのほか、海上職の育成や新しい技術の開発などにもチャレンジできます。

一方で、船上の仕事の場合は、勤務スタイルは不規則になりがちです。また、海上職は、船舶職員養成課程修了者が取得できる資格が必要なため、陸上職に比べて給与水準が高くなります。

海上職のおもな職種

- 航海士

- 機関士

- 通信士

- 船員

航海士

航海士は航路の策定や船の操船、貨物の安全な輸送を担います。貨物ごとの技術を磨き、船上での経験を活かした陸上勤務をおこなう場合もあるのが特徴です。

航海士の基本的なキャリアステップ

- 三等航海士(約3年):消火や救命設備の整備、福利厚生にかかわる諸業務を担当

- 二等航海士(約5年):航海計器を担当し、海図の改正を担うこともある

- 一等航海士(約7年):航海士と甲板部員への指示や労務管理、荷物の積み下ろし監督を担う

- 船長:船の最高責任者で全責任を負う。進路の決定や会社との連絡、対外的な交渉も担う

機関士

船のエンジンルームで、船内のあらゆる機器の保守整備をおこないます。エンジニアとしての高度な専門知識をもとに、多種多様な機械や設備の維持管理を担って安全な航海を支えます。

機関士のキャリアステップ

- 三等機関士(約3年):空調関連などの機器整備を担当する

- 二等機関士(約5年):発電機やボイラーなどの整備を担当する

- 一等機関士(約7年):機関士と機関部員への指示、労務管理や主機(エンジン)を担当する

- 機関長:機関室の全責任を担い、機関士の統括をする

通信士

無線通信を使って陸上と連絡を取ります。通信に使う機器の整備も担当する職種です。通信士になるには無線従事者免許という資格が必要ですが、受験資格が不問の国家試験なので、大学在学中に試験を受けて取得することも可能となります。

ただし、今は海事衛星通信という陸上と船舶の通信や船舶同士の通信に利用できる人工衛生が導入されたため、船長や航海士でも通信士の資格があれば、連絡を取ることが可能です。専任の通信士が船に乗りこまない場合もあるでしょう。

船員

航海士や機関士・通信士以外の職種は船員として船に乗り込みます。船員はおもに甲板部・機械部・司厨部に分かれていて、それぞれの仕事内容は次の通りです。

船員の仕事内容

- 甲板部:航海士の指示を受けて、貨物の積み荷や積み下ろしをおこなう。舵取りや停泊中の見張りをすることもある

- 機械部:機関士の指示を受けて、機器の整備や点検をおこなう

- 司厨部:乗組員の食事を作る

船の数によって多少の人数の違いがありますが、乗組員はおよそ20名程度で運航しています。船内では、外国人クルーと共に仕事をすることもあります。

船員は、安全とチームワークに加え、決められたことを確実にこなすことが求められます。一つひとつの責任が大きいため、リスクに対する感受性を強く持っておきましょう。予防できるエラーやミスを極力起こさないようにすることが重要です。

陸上職

陸上から海上輸送のビジネスをけん引する職種としては、事務職や技術職・営業職といった職種があります。貨物の輸送を望む顧客に対して船を提案したり、用意したりと陸上から海運事業を支えているのです。

海上職との違いは勤務体系にあります。一般的な会社員としてイメージが湧く、朝出勤して夜帰宅するスタイルです。入社時点では専門的な資格が求められないので目指しやすい職種ともいえるでしょう。ただし、入社後は貿易や関税に関する知識が求められます。

また、企業によっては、海外赴任の可能性もあり、日本郵船では、陸上職の5人に1人が海外で勤務しています。

陸上職のおもな職種

- 事務職

- 技術職

- 営業職

事務職

陸上総合職とも呼ばれる事務職の業務内容はおもに次の3つです。

事務職の業務内容

- 船舶調達:案件ごとにどのような船を手配するのが良いかを見極め、手配する

- 運行管理:貨物・燃料補給や、寄港地など、航海計画を自分の担当船に指示する。寄港地での入港手続きもおこなう

- 管理部門:財務・経理・総務・経営企画など、企業戦略を練ったり、船を建造する際の資金を調達したりする

顧客の貨物を運ぶために必要な業務をすべて担い、船の円滑な運航の管理をおこなう職種といえるでしょう。

社内の関係者と情報のやりとりを密におこなうため、コミュニケーション能力が求められます。また、自分の仕事以外にも関係者の仕事まで幅広く考慮して動く姿勢が必要な職種です。

海運業では、運行管理や経理などの一般企業と同じ名称の職種の管理業務であっても、一貫して天候や国際情勢(石油取引価格、為替のリスクなど)に敏感に状況判断していく必要があります。

扱う輸送対象の量が膨大であるため、これらの状況判断を誤れば大きな損害につながってしまうからです。

事務職を志望する人は、ほかの業界の事務職と異なる点として押さえておきましょう。

技術職

陸上職の技術系は船の一生にかかわる職種で、船を作ることはもちろん、整備などの保守運用を担います。具体的な仕事内容は次の通りです。

技術職の業務内容

- 新造船の建造:環境負荷の低い船や安全性の高い船、コストの安い船など船の基本用の策定や設計、図面承認や船価交渉などをおこなう

- 技術開発:船の性能や信頼性・コスト評価をおこなう、海運業界の技術革新を推進する

実際に船を作るのは造船会社ですが、具体的な船の仕様や造船会社が作った船の図案を確認するのは技術職の仕事です。実際に船が完成したら船のパフォーマンスを確認したり、メンテナンスをしたりすることもあります。

営業職

船に乗せる貨物を集めるために、資源・エネルギー会社など各種メーカーなどに営業をかけます。新規の運送契約を獲得したり、既存契約の更新をしたりと顧客との交渉の窓口になるのです。担当する船のスケジュールや状態を把握したうえで、どのように荷物を運ぶのが良いかを顧客に提案する場合もあります。

ときには数十年の長期契約や、数億円にのぼる大口の契約になることもあり、大きな責任を負っている職種といえるでしょう。長いスパンと大きな視野で採算性を考える力が求められますが、その分やりがいが大きいです。

プロのアドバイザーはこう分析!海運業界はどの職種でも専門性を極めることが重要

海運業界においては、その業務の内容から、職種によって求められる能力に専門性が求められることが多いのが特徴的です。特に海上勤務においては、専門職ごとが仕事の内容が縦割りの組織分担となっていて、一隻の船で運ぶ仕事について、専門職種の多職種連携がされ業務の遂行がされています。

このことから海運業界では自分が就職した後の職種ごとの専門性を高めていくことが非常に重要なポイントになってきます。

コミュ力はどの職種でも活かせるスキル! 選考でアピールしよう

また、一般的に求められる能力としてはコミュニケーション能力です。この点については、海運業界のみならずどの業界でも求められる能力になります。

逆に地上職については、専門性が高い職種の場合であってもそのスキルを活かすことでほかの業種に転換することも可能なことが多いようです。特に営業職においては、専門知識やネットワークの構築ができる人材であれば、他業界からも一目置かれ、商社などに転職する人もいます。

まずは海運業界に適性があるか診断しましょう

就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。

そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。

早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。

就職を目指すなら理解必須! 海運業界の最新トレンド

就職を目指すなら理解必須! 海運業界の最新トレンド

海運業界を志望するなら、業界のトレンドをしっかりと理解しておくことが必要不可欠です。業界の現状を知っておくと、海運業界とほかの業界との比較がスムーズにいきます。また、海運業界のなかで志望する企業を絞り込みやすくなるでしょう。

今後の方向性を理解しておくと、海運業界で求められる人材がわかるので、自分の強みのアピールの仕方が明確になりますよ。

プロのアドバイザーはこう分析!志望職種に関係なく環境への取り組みや構造の理解が必須である

海運業界を志望するなら、「脱炭素×運航の安定性×デジタル化」の三点に注目すべきです。大手各社はLNGやメタノールなどの新燃料対応や航路最適化への投資を強化しているため、職種にかかわらず環境規制やコスト構造の理解が求められます。

技術職なら燃料転換や風力アシスト、省エネ技術に加え、バンカー油・硫黄規制などの国際ルールも把握しておくと良いでしょう。

事務・営業系ならEUの炭素コスト規制や電子B/Lの運用状況、リスク分散を意識したサービス設計で差別化が可能です。ただし、電子B/Lは完全標準化には至っていないため、導入段階であることも念頭に置くべきでしょう。

海運業界では未来を見据えた長期視点が評価につながる

面接では「規制や市況変動を踏まえ、安全かつ低炭素の輸送をどう実現するか」を、業務改善や成果の数値化を交えて語ることがポイントです。

また、特定の配属にこだわらず、港湾・燃料・再生可能エネルギー、物流IT、保険など周辺領域も視野に入れたキャリア設計をしていることを示すと将来性をアピールできます。

3~5年で代替燃料船やデジタル運航の標準化が進み、今、学ぶ知識は業界の中核スキルになりますが、技術や規制は急速に変化しているため、継続的な学習姿勢が重要です。この視点を持ち、準備をすれば長期活躍ができる人材として評価されるでしょう。

世界情勢による原油価格の高騰

海運業界は、世界にまたがって仕事ができる魅力のある業界です。その反面、世界情勢に大きく影響を受ける業界であることは理解しましょう。世界的な経済の変動で業績が大幅に変動しやすいです。

就職した際には好調な状態であってもすぐに不景気になることもあれば、逆に景気の悪い時期に入社してもすぐに好転することもあります。

たとえば、近年では米中間の関係は深刻化していて、改善の目途が立っていません。イスラエル・パレスチナ間の紛争や、ロシアによるウクライナ侵攻も続いている状態です。会社の業績を把握するうえで、日本国内の経済的な動向はもちろん、海外の経済や政治について情報を収集する必要があります。

ほかにも原油価格の上昇から、輸送コストが増えていることも深刻な問題です。コストが増える分、企業としての利益が小さくなってしまうからです。

- 安定性を求めるのであれば、海運業界を目指すのはあまり良くないのでしょうか?

「安定性」という考え自体を見直してみよう

ウイルスの蔓延やウクライナ侵攻のように急激な変化が起こる時代です。海運業界に限らず、安定性という基準自体がもう幻想ではないでしょうか。

高度情報化や物流の発展によってあらゆる分野で世界中が影響し合っています。自分にとっての「安定」とは何か、それが現代のおいてどのように実現できるのか、まずはしっかり考えてみましょう。

コンテナ不足と運賃高騰が続く

新型コロナウイルス感染症ウイルス感染症による巣ごもり需要で、家具や家電などを輸送するために海上輸送の需要が増しています。一方、新型コロナウイルス感染症禍で港での労働者が不足し、コンテナの積み下ろしがスムーズに行かないという事態が発生し、企業の輸送スケジュールが遅延している状況です。

コンテナは世界中の船で共有しているので、新しく荷物を積むための空のコンテナが必要ですが、人手が足りずコンテナも不足しています。

物流の量が増えているにもかかわらず、コンテナ不足が拍車をかけて、運賃は高騰してしまっているのです。2022年3月期決算では、運賃高騰の影響を受けましたが、今後もコンテナ不足は続く見込みで、さらなる影響が懸念されています。

市況の変動に左右されにくい事業にも注力

海上業界の世界情勢の変動を受けやすいという特徴に対して、各社は市況の変動に左右されない業界へも力を入れ始めました。

たとえば、日本郵船は海の上に風車を設置して発電をおこなう「洋上風力関連事業」に注力しています。日本は四方を海に囲まれているので、大きなポテンシャルをもつ再生可能エネルギーとして注目されているのです。

商船三井や川崎汽船も、洋上風力や洋上風力支援船に力を入れていて、各社いずれも、変化の大きい業界の動向に対応できる新しい事業を模索しているといえるでしょう。

積極的なM&A

人材の確保や基盤強化、新規顧客の獲得やノウハウの取得・業務効率化といったさまざまな目的のもと、M&Aが進んでいます。

海運業界は人材の高齢化が課題の根底にあり、グローバル化とデジタル化の両面からさまざまな業界とのM&Aが進んできています。

最近の新型コロナウイルス感染症やロシアのウクライナ侵攻の影響により、今後もいろいろな形のM&Aが加速していくと推察できるでしょう。

2018年には商船三井がオランダのAzaleaを100%出資子会社としました。長年培ってきた、欧州での人員の確保と育成の経験とノウハウを目的としたM&Aです。これにより、船員の供給体制を強化できます。

環境保全への取り組み

船の燃料には重油や石油が使用され、長年地球温暖化や大気汚染の原因になる物質を排出していることが問題視されていました。

2020年1月以降、国際海事機関(IMO)から船舶燃料の硫黄化合物(SOx)や温室効果ガス(GHG)などに対して環境規制が設定され、環境への配慮が義務付けられています。

世界一律でおこなわれる規制に対応するため、海運業者は燃料の変更や基準を満たした船舶への買い替えが必要になっていく可能性があるでしょう。

また、SDGsが重視される現代では、企業のスタンスとしてもどれだけ環境に配慮しているかをアピールすることが求められます。

省エネ性能をアップさせコスト削減

一度に大量の物資を運ぶ海上輸送では、移動にかかるエネルギーも莫大になります。船が大きくなればなるほど、輸送できる荷物も、一度の航海で使用するエネルギー量も多くなるのです。

原油価格高騰している状況のなか、できるだけ少ない燃料で効率良く船を動かすことができればコスト削減も可能となります。燃費効率を上げ、省エネ性能をアップすることが各社の今後の課題となるでしょう。

省エネ化の一つの取り組みとしては、次世代燃料と呼ばれるLNGやアンモニアを使った輸送の研究も進んでいます。

日本郵船は、共同研究開発を進めていたアンモニア燃料アンモニア輸送船の建造を2023年12月に決定し、2026年の竣工に向けて動き出しています。実用化されれば、海運の脱炭素化に大きく貢献することが期待できるでしょう。

たとえば、商船三井はインドネシアのマングローブ再生事業に参画していますし、大手以外でもほとんどの海運業者がSDGs(持続可能な開発目標)の取り組みを表明しています。硫黄分の少ない次世代燃料船の採用なども進んでいる状況です。

デジタル化への対応

社会全体で進むデジタル化の流れは、海運業界にも及んでいるのです。デジタル機器を活用して作業負担を減らしたり、高速コンピューターを使って貨物の積み方を最適化したりと、デジタル化の動きは活発になっています。

海運業界のデジタル化はほかの業界に比べて遅く、海上は陸に比べて通信環境が10年遅れているといわれるほどです。

その分、デジタル技術を活用する余地は多く、さまざまな目的を達成するために技術の活用を図る流れが進んでいます。

デジタル化のおかげでさまざまな生活の変化や働き方の環境変化が起こっています。海運業界が遅れているのであればなおさら変化が速く進むかもしれません。一般的なデジタル化の知識は持っておきましょう。

サイバー攻撃への対応

衛生技術が発達したことで、船舶のインターネット常時接続が普及しています。また、運航データを陸上でモニタリングするなど、船と陸との間でデータを共有することが増えている状況です。

船舶の内外からウイルスに感染したりサイバー攻撃にさらされたりするリスクが高まっています。実際に、アメリカやヨーロッパ、中東の企業が集中的に被害を受けているという報告があります。

GPSなどのナビゲーションシステムが乗っ取られると、船は指針を失い、座礁したりほかの船舶と衝突したりする恐れもあるでしょう。安全な運航を続けるために、サイバー攻撃に対する安全管理システムへの対応が求められます。

デジタルトランスフォーメーションの推進

慣性的な人手不足や高齢化に対応するため、消費燃料の削減を目的として、海運業界各社はデジタルトランスフォーメーションを進めています。

商船三井は、高速の衛星通信や人工知能を活用した、商戦の運航効率化や乗務員の業務負荷削減、環境負荷低減につながるサービスを各社と共同して始めています。

日本郵船では、デジタルデータを活用した運航に取り組み、船舶運航データを収集・船陸間で共有するシステムを構築しました。システムが陸上の運航担当者と船長に速度やエンジンの回転数、運行ルートを提案することで、2012年度から2014年度までで約600億円の燃料費削減を達成しています。

アドバイザーからワンポイントアドバイス海運業界は過去と未来の視点でとらえて企業選択に活かそう

海運業界は仕事のスケールが大きく、国際情勢に左右されたり地球規模の課題ともつながったりする業界です。そのため、小刻みな変化よりも大きな大局観に沿って、時間をかけて変化していく業界であるといえます。

企業選びや選考対策においては、過去と未来、つまりこれまでの歴史的背景と、これから来る大きな変化への対応の2点で考えましょう。

また、かかわりの大きな国や物資との関連で企業間の比較をしていくこともポイントです。外航海運のシェアが貿易の99.6%ということは、その企業の得意とする物資やサービスが、そのまま我が国の貿易の実態を反映するものになるわけで、責任も大きく影響も大きい仕事です。

自分の興味関心の高さを切り口に選考準備を進めていこう

相手国の経済や生活とも密接に関連しています。そこにあなたの関心がどのくらい高く持てるかということを、企業選びや選考対策の切り口にしてみてはどうでしょうか。

特徴のはっきりしている海運業界は仕事のやりがいもわかりやすく、志望動機の材料も多いはずです。

あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!

就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。

そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。

まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

業界を支えているのはどんな企業? 海運業界の大手5社

海運業界の5つの大手企業

海運業界の2024年売上高上位5社を紹介します。売上は企業の財務力・ビジネスの規模を示しています。売上高の大きい企業のほうが金融機関からの融資を受けやすいので、企業の資金調達力がわかるでしょう。

海運業界の各企業はそれぞれ異なった歴史や強みがあります。それぞれの特徴を知り、企業選びに活かしていきましょう。

海運業界内での就職を希望する場合は、以下の有名企業各社の企業分析を十分におこない、企業ごとの特徴を押さえ、強み弱みを把握したうえで自分にあった企業選択をしましょう。

①日本郵船

| 従業員数 | 35,230名(2025年3月31日現在) |

| 設立年月日 | 1985年9月 |

| 2024年売上高 | 23,872億円 |

日本郵船は、海上輸送に加えて、陸上輸送・航空輸送も展開している総合物流の会社です。2021年のセグメント別売上高の構成比率は海上輸送が50.9%、陸上輸送が37.1%・航空輸送が7.8%と海上輸送以外も柱とする経営体制です。

「Bringing value to life.」を企業理念に掲げ、変化の激しいグローバルな舞台で活躍できる多角的な人材に成長できる人材戦略をおこなっています。仕事を通して「包容力と柔軟性」「マネジメント力」「リーダーシップ」の3つのスキルを身に付けることを社員に求めているので、これまでの経験を振り返り、アピールポイントを見つけていきましょう。

②商船三井

| 従業員数 | 1,329名(陸員976名 海員353名) (2025年3月31日現在) |

| 設立年月日 | 1884年 |

| 2024年売上高 | 16,279億円 |

商船三井は外航海運事業を核とし、資源やエネルギー原材料などの物資輸送をおこなっています。商船三井のLNG船保有隻数は世界第1位の98隻(2021年3月時点)、運航隻数は世界第3位809隻(2021年5月時点)です。海外の拠点も多く、43カ国189名の駐在員を派遣しています。

商船三井は自社に求める人物像として、自立自責型の素養をもつ人材を掲げ、その要素としては以下のものを挙げています。

商船三井の求める人物像

- バイタリティ

- コミュニケーション力

- 問題解決力

- リーダーシップ

③川崎汽船

| 従業員数 | 単体:964名 (陸員745名 海員219名) 連結:5,783名(2025年6月30日現在) |

| 設立年月日 | 1919年4月 |

| 2024年売上高 | 9,623億円 |

川崎汽船は海上輸送に加えて、陸上輸送や航空輸送など、幅広く物流サービスを提供しています。1970年に日本初の自動車専用船を建造したり、1983年に日本初のLNG船を竣工したりと、時代の一歩先を行きビジネスチャンスをつかんできた企業です。

川崎汽船には「自主独立」「自由闊達」「進取の気性」という3つの指針が掲げられています。これまでの川崎汽船の歴史や社風を体現する精神といえるでしょう。

今後も、時代の先駆けとなり、新しい価値を提供できる柔軟性のある人材を求めています。

オーシャンネットワーク エクスプレスジャパン(ONE社)

| 従業員数 | 約600名 |

| 設立年月日 | 2017年10月 |

オーシャンネットワーク エクスプレスジャパンは、売り上げ上位3社である日本郵船、商船三井、川崎汽船のコンテナ事業を統合して設立された企業です。

背景には、欧州や中国で大手海運会社のM&Aが相次ぎ、コンテナ船市場のシェア争いが激しくなったことが挙げられます。オーシャンネットワーク エクスプレスジャパンは、海運業界の大手3社が共同でシェアを拡大することで、コンテナ船事業の収益確保につなげようという狙いがあるのです。

④NSユナイテッド海運

| 従業員数 | 単体:247名 連結:656名 (2025年3月31日現在) |

| 設立年月日 | 1950年4月 |

| 2024年売上高 | 2,331億円 |

NSユナイテッド海運は、鉄鋼原料輸送や資源エネルギーの輸送、不定期船サービスや近海水域サービスなどの外航海運事業とグループ会社による内航海運事業を展開しています。

海外に7つの拠点をもち、5〜10年目の社員の50%が海外駐在を経験したことがある、グローバルな企業です。また、社員同士のつながりを大切にするウェットな文化が根付いています。

経営理念の中に「人を育て活かす」ことを掲げていて、仕事を通して、人を育てることに注力している企業です。入社後も研修の機会が多いため、向上心をアピールできると効果的です。

⑤飯野海運

| 従業員数 | 単体 211名(陸員155名海員56名) 連結 698名(2025年3月31日時点) |

| 設立年月日 | 1899年7月 |

| 2024年売上高 | 1,379億円 |

飯野海運は海運業と不動産業の2つの事業を展開しています。市況や為替変動の影響を受けやすい海運業と、変動が少なく収益が安定した不動産業を両輪とすることで、安定的な収益を確保しています。売上高は、外航海運業が77.9%、内航・近海海運業が9.6%、不動産業が12.5%という割合です。

飯野海運は、企業力の違いは人材力にあるととらえ「改革・自立・不屈・外向性・建設的」の5つを求める人物像に設定しています。これらのキーワードに関係のあるエピソードを盛り込むと良いでしょう。

- 企業の大まかな特徴はわかりました。より詳しく企業の内情を知るための効果的な方法があれば教えてください。

第三者が発信する情報をもとに多面的に理解しよう

自社のホームページ(HP)で広報が発信する内容は、基本的に自社について前向きなコメントや情報に限定されるでしょう。

一方、同じ事柄についてメディアや外部の第三者が発信する内容は、必ずしもその企業に対して好意的な見方ばかりとは限らず、それぞれの立場からの批判的な視点での記事や情報となるケースもあります。たとえば、その企業の動向に言及している業界誌のバックナンバーや業界新聞の記事などです。

また従業員の口コミが掲載されているサイトの情報も、匿名性のためすべての情報を鵜吞みにするのは避けるべきですが、ある程度参考にできます。

このように、多面的な情報を収集して、よりリアルな実態をつかむことをおすすめします。

選考で評価されやすい! 海運業界で求められる力

海運業界はグローバルな環境だという点が目立つため、語学力をアピールしようと考える学生も多いでしょう。しかし、各社の求める人物像や企業理念を見ると、語学力以外にも共通して求められる力があります。

海運業界を志望する際には、企業が求める人物像をしっかりと理解し、それに合ったアピールをすることが大切です。海運業界で求められる6つの力について解説します。

自己分析をして把握した自分の強みになるポイントと求められる力を照らし合わせながら志望動機を考えると、採用担当者にも響くアピールができるでしょう。

分析力

海運業界は常に先を見通しながら業務を進めるため、分析力が必要です。2022年時点では業績が好調だったため、さらに船の数を増やせば増収が見込めると考える人もいるかもしれません。

しかし、船の設計から完成までには時間がかかるので、変化の激しい海運業界では3年後も今と同じように業績が好調とは限らないのです。もしも、必要以上の船を抱えることになれば、それは企業にとって大きな負担になります。

さまざまな状況を幅広く観察し、常に数年先の状況を見越した選択ができる分析力がある人が活躍できる業界です。

海運業界では、今、目の前にある仕事ももちろん重要ですが、世界情勢や地域課題、そのほか海運にかかわる情報収集をし、仮説・見通しを立てられる人物が企業にとって必要な人材となります。

リーダーシップ

日本郵船と商船三井は採用ページで社員に求める力、求める人物像としてリーダーシップを挙げています。海運業界では、それぞれの社員が自分の与えられた役割を理解し、チーム全体の成果に貢献する働きが求められるでしょう。

とくに、船長や機関長になれば、その船に乗っている乗組員を監督して、一つの仕事を果たすことが必要です。周囲の状況をよく観察し、関係者をひっぱっていく素質があると、経験を積むごとに活躍の幅が広がります。

これまでのサークル活動や部活動のなかで、中心的な役割を果たしたエピソードがあれば、具体的に書き出してアピールの材料にしましょう。

- これまでの学生生活ではあまりリーダーシップを取るほうではありませんでした。選考のアピールとして弱くなってしまうのでしょうか?

自分なりのリーダーシップをアピールできればOK

学生生活でのリーダーシップというと、先頭に立って物事を推進できる人物だと思う人も多いでしょう。しかし、リーダーには複数のリーダー像があります。そこを意識すればアピールしやすくなりますよ。

たとえば、周囲の意見を聞いて調整する能力が高いリーダーや、人に頼みごとをしながら目的を達成するようなリーダーなど、物事の進め方や得意分野は人それぞれです。

些細なことでも構わないので、自己分析をして人とかかわった経験を思い出してみましょう。そして、自分ならではのリーダーシップの取り方を考えてみてください。

リーダーシップは具体的なエピソードをもとにアピールすることで相手に納得感のある自己PRとなります。こちらの記事では自己PRでリーダーシップを魅力的に伝える方法を解説しているので気になる人は参考にしてみてください。

責任感

海運業界は少数精鋭で働くことが多いため、自分に与えられた役割をきちんと果たす責任感が求められます。また、危険物を運ぶこともあり、物資と乗組員の安全を守るためにどんなときでも手を抜かない姿勢が必要です。

運航業務にあたってはさまざまな状況下で自分の知識や経験を最大限に活用してそのときに最善な判断をしなければなりません。航海終了後に、自分の判断を振り返りスキルアップし続けることも重要です。

今まで、困難な状況でもやり遂げた経験があれば、そのときの経験を掘り下げると責任感があることを伝えられるでしょう。

責任感を自己PRでアピールする学生は多いため、差別化が必要です。こちらの記事では、就活のプロが責任感の自己PRの作成方法を解説しています。参考にしてみてください。

向学心

海上職として働くためには、海技士免許が必要です。以前は専門学校に通って免許を取得するのが主流でしたが、最近では自社養成コースを設けている企業があります。大学を卒業して入社した後に2年間の養成コースに通い、免許を取得したら乗船できる仕組みです。

もちろん、船に乗ってからも専門的な知識を身に付けるため、常に勉強が必要となります。また、船員や陸上職は、必須な資格はありませんが、海運業界で業務をおこなうためには、海や船・気象や関税などについての専門的な知識が求められるのです。

自主的に学びを進めることが得意という人は、具体的なエピソードでアピールすると向学心があることが伝わります。

円滑なコミュニケーション能力

海上輸送にかかわるうえで、日本国外の関係者とやりとりをすることも多いでしょう。頻繁に顔を合わせられず、メールや電話でのコミュニケーションが中心になります。

直接顔を合わせるコミュニケーションよりもお互いの意思が伝わりづらくなってしまうこともあるでしょう。そのため、トラブルを発生させないように、円滑なコミュニケーションをおこなえる力が求められます。

ときには、社内の人間に対してもネガティブな点を指摘せざるを得ないこともあるでしょう。そのようなときに相手に丁寧に説明をして、同時に代替案や対策を提案するといった工夫をすることで、良好な信頼関係を構築する努力が求められます。

コミュニケーション能力は伝えることが難しいスキルの1つです。単に話しやすいという事では説得力がありません。

文化や環境の異なる人々と共に行動した経験を伝えましょう。異なる考えを理解できること、許容できることなども含まれます。

自己PRでコミュニケーション能力をアピールしたい人はこちらの記事を参考にしてみてください。

英語力

海運業界で働く場合、メールや電話、書類作成など英語で海外の取引先とやりとりをするため、英語に触れる機会はほかの業界に比べて多いです。実際の業務を円滑に進めるためには英語力は欠かせません。

業務のなかでは世界経済や世界情勢の動向を瞬時に察知して、早急な対応が求められる場合もあるので、英語を速く正確に読む力や情報を正しく伝えるライティング力が求められます。これらの英語力は専門用語を中心とするビジネス英語です。

また、ただ単に英語ができるというよりは、文化の違う相手に対して相手の主張に落ち着いて対応したり、こちらの要望を相手にわかるように伝えたりという臨機応変さも求められるでしょう。

就活時には高い英語力は求められない場合もある

英語を日常的に使用することから、帰国子女など語学力に自信のある学生が海運業界を志望することが多いです。しかし、入社前の語学力の基準は設けていない企業もあります。

たとえば、日本郵船では、2024年9月時点で採用の基準として語学力を重視していないことを明記しています。その分、入社後に社員の語学力向上をバックアップする体制を整えているのです。

入社の時点では英語力に自信がなくても問題ありませんが、実際の業務で英語を使うことには抵抗がない、英語力を身に付けるための努力ができる、という気持ちは必要でしょう。

海運業界に限らず、就活で英語力が必要かどうか気になる人はこちらの記事を参考にしてください。TOEICなども目安も解説しています。

アドバイザーのリアル・アドバイス!海運業界では「決断力」も重要! 臨機応変に対応できる力を身に付けよう

海上・陸上ともに、世のなかで必要とされている仕事が海運業界です。そのなかでたくさんの能力がありますが、緊急時には決断する力が求められます。ここまで挙げた能力を活かしながらもなお、決断するということをしなければ、仕事を動かすことができません。

この決断力については、ただ決めるということではなく、たくさんの要素を複合的に判断してから決断するということになります。そして、そのステージごとに決定の大きさや重さは変わってきます。

自己分析で自分を振り返ると決断力を発揮した場面が見えてくる!

あなたの今までの経験を自己分析で洗い出し、自分のなかでの決断してきたことを思い出してみてください。意外に多くの転機を決定してきたことに驚くかも知れません。これまで発揮した決断力やその背景、工夫などを選考でアピールできると良いですね。

海運業界に就職するために必要な対策4選

海運業界を志望したいと思ったら、その業界に合わせた対策が必要です。業界研究をおこなうのはもちろんのこと、就活のなかで押さえておきたい4つの対策を紹介します。

4つの対策は上から順番に進めていくことで、海運業界への理解を深めながら対策を進めていくことができます。これらのポイントを押さえておくと、面接やESの作成がスムーズに進むでしょう。

ウクライナ情勢や新型コロナウイルス感染症の影響もあり、近年の海運業界を取り巻く状況は過去にも増して見通しづらくなっています。

日々のニュースなどから、常に国際情勢、日本国内の情勢、自分の身近な状況の3つの視点で多面的に捉える習慣を付けて、念入りに対策を進めましょう。

業界の動向をしっかり把握する

業界研究の一環として、海運業界の動向は常に最新の情報を収集するようにしましょう。たとえば、同じ新型コロナウイルス感染症禍であっても2021年と2022年の海運業界の業績は真逆といえます。変化が激しい業界だからこそ、動向をしっかり把握しておくことは就活対策の基本です。

燃料費の高騰や、環境面への配慮、政治や経済と海運業界の関係性など、さまざまな要素が影響を与える業界なので、幅広く動向をつかみましょう。

しっかりと動向を追えていれば、説明会や面接、グループディスカッションで話題を理解しやすくなります。選考過程でも的確な発言ができて、採用担当者に良いアピールができるでしょう。

- 業界の動向をいろいろ調べるのは難しく感じます。手っ取り早い方法があれば教えてください。

OB・OGに直接話を聞いてみよう

業界の動向は、その業界で実際に働いている人に対してアクションを起こし、実際にどのような業界なのかを聞き取りすることが一番早いです。

特に学校のキャリアセンターでは、卒業生の就職先について管理されていることが一般的なので、OB・OGの紹介をしてもらって、直接話を聞いてみましょう。

業界研究は円滑に就活を進めるために非常に重要です。こちらの記事では業界研究のやり方を解説しています。どのように進めるべきなのか悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください。

各企業の違いを押さえる

企業研究はどの業界でも必須ですが、海運業界を志望する場合は特に力を入れて対策しましょう。その理由は、海運業界は創業から100年以上の歴史のある企業が多く、創業から現在に至るまでの歴史には各社の特色が表れているからです。歴史に裏付けられた社風を理解することで、各社の魅力や強みを深く理解できるでしょう。

企業の採用HPにこれまでの変遷がまとめられているので、志望の企業はもちろん、ほかの企業の変遷と比べてみましょう。各企業の違いを理解しておくことで、なぜその企業を選んだのかを自分の言葉で伝えられるようになります。

たとえば日本郵船は従業員数も3万5千人以上と海、陸、空の輸送を手掛ける総合的な物流会社で、海運以外にも興味がある人には魅力的な企業です。

一方対照的な規模のNSユナイテッド海運は、従業員数こそ247名と少ないもののグローバルに展開し、人材育成に力を注いでいる点が特に魅力的な企業と言えます。

国際性や志望度をアピールできるよう語学力を鍛える

海運業界は日常的に英語を使ったり、海外へ駐在したりとグローバルな環境で働く機会が多いです。

現時点で英語力が高くないからといって、志望を諦める必要はありませんが、エントリーシート(ES)提出前にTOEICで高得点を獲得できれば、選考のアピール材料になります。

直接的な語学力をアピールすることもできますし、業務に必要な知識や能力を事前に身に付ける努力ができるほど、志望度が高いことがアピールできるでしょう。

英語力の目安として、TOEICやTOEFLの点数が多少なりとも有効な企業であれば、TOEICで850点以上、TOEFLなら80点以上くらいからがアピールになると思います。ただしビジネス英語とは異なる部分もあり、評価に占めるウェイトは大きくはありません。

責任感や実行力を発揮したエピソードを用意する

海運業界では、自分の仕事をきちんと果たす責任感と、計画を立てたことをきちんと完遂する実行力が求められます。

責任感には、「自分に与えられた仕事はすべて自分の責任である」という自責と「責任範囲を広げて自分事として考える」という当事者意識の2つがありますが、少数精鋭の海運業界ではいずれも必要なものです。

これまでの経験から、社会人に求められるレベルで責任感や実行力を発揮したエピソードを用意しておくと、具体例として説明できて説得力が増します。

アドバイザーからワンポイントアドバイス海運業界だからこそ求められる「外交官的センス」を磨こう

海運業界の企業は、その事業の性質上、国際情勢に影響を受けることが珍しくありません。だからこそ、この業界を志望するにあたっては、企業規模の大小にかかわらず、外交官的なセンスが暗に求められる部分があります。

些細なことでも国際問題になり得るからこそ大局的な視点が必要

たとえば、仮に企業規模が小さい場合でも、一旦海上にでれば海外の船舶・業者とのトラブルや交渉が発生する可能性もあります。自社の事業がルールに従っておこなわれていても、相手も同じ認識で事業をおこなっているとは限らず、ときには予想外の難題が持ち上がる可能性もあるでしょう。

当事者にとっては些細なトラブルであったとしても、不用意に感情的な対応をしてしまうと、些細な問題では済まされず、意図せずに国際問題に発展してしまう可能性もあります。

そのような意味で、海上という自然と国外の業者とを相手にした事業であることから、外交官的なセンスを持った人材であることは、重視される点の一つです。現場の課題を解決する視点だけではなく、大局的な視点とセンスを養うために、情報収集は欠かさないようにしましょう。

就職を迷っている人は必見! 海運業界で働く魅力

海運業界で働く魅力

- 世界を舞台に働ける

- スケールの大きい仕事ができる

- 物流で人々の生活を支えられる

海運業界の現状と職種について紹介したので、業界についての理解が深まったことでしょう。一方、海運業界の市況の変動を受けやすい点や、海上職の場合勤務体系が不規則になりやすいといったデメリットを知り、志望しようかどうか迷ってしまった人もいるかもしれません。

海運業界には、この業界だからこそ感じられる魅力があります。海運業界に興味を持ったなら、業界で働く魅力についても理解したうえで、志望するかどうかを決めていきましょう。

世界を舞台に働ける

海運業界では、貨物を通して日本と世界をつなぐ仕事ができます。海上職に就けば、船に乗って日本と海外を行き来できるのです。

寄港地では上陸できる場合もあり、自由な時間を楽しめるでしょう。また、なかには海外出身の乗組員がいることもあり、普段の仕事のなかでグローバリズムを味わえます。

陸上職の場合でも、海外勤務できる機会が豊富です。また、日本国内での勤務でも海外支社の社員や海外の取引先と外国語でコミュニケーションを取ることがあります。世界を相手に仕事をしているという実感がもちやすい業界といえるでしょう。

スケールの大きい仕事ができる

海上輸送は、大きな船にたくさんの貨物を載せます。陸上輸送や航空輸送と比べてもスケールの大きい輸送方法です。そのため、1つの案件で多額の資金が動くこともあります。

たとえば、コンテナ船の契約形態では、1年ごとの契約更新を1〜3月にかけておこないます。3カ月間で次年度1年間の輸送量や収支が決まるなどの非常に重要な交渉をすることもあります。

たった1つのミスや失敗で大きな損害が出ることもある大きな仕事だからこそ、うまくいったときには大きな達成感を得られるのが魅力です。

物流で人々の生活を支えられる

物資の輸送は人々の暮らしに欠かせない大切な産業です。物流業界のなかでも特に規模の大きい海運業界では、人々の暮らしを支える社会的な役割を果たせます。

特に、外航海運は国と国を結んで必要な物資を届ける事業になるため、海上輸送がストップすると世界経済に大きな影響を与えることが予想できます。物流は経済発展の一要素なので、その一役を担える実感が持てるのもやりがいにつながるでしょう。

船は壊れながら航海するという言葉があるように、機器がトラブルを起こしたり、運航中に予期せぬトラブルが発生したりすることは避けられません。ただし、商船は数時間遅れただけで多額の損害が生まれてしまうので、予期せぬトラブルにもすぐ対応し、スケジュール通り輸送する責任のある仕事です。

アドバイザーからワンポイントアドバイス日本を支えるやりがいを得られることも魅力の1つ

日本は島国で資源に乏しい国なので、海外からの輸出入が無くては日本に暮らす私たちの生活は成り立ちません。そのため、物資を一度に大量に輸送できる海運事業は、誰もが影響を受けている重要な産業なのです。

海運業は海外との取引だけではありませんが、やはり天候という自然を相手に、どうやって予定通りに物資を顧客に届けることができるかということに対して、業界のさまざまな立場の企業や個人が、国際情勢を読み、ルールを守り、連携し、工夫し、一定の緊張感を持ちながら日々取り組むのが海運業界の仕事です。

海運業界は周囲と協力して大きな仕事を成し遂げる醍醐味がある

企業一社や個人一人の力ではどうにもならない海上輸送は、さまざまな個性を持った人たちがチームとして大きなプロジェクトに取り組み達成することで、仕事の規模の大きさとその醍醐味を味わえるのが海運業界の魅力と言っても良いでしょう。

海外との取引の臨場感や大きなチームの一員として日本の生活基盤を支える役割を担ってみたい人は、海運業界にも目を向けてみてはいかがでしょうか。

海運業界の志望動機で盛り込みたい3つの要素

ここまでの解説で、海運業界の全体像を把握できたと思います。海運業界は魅力溢れる業界のため、記事を読んでさらに志望度が上がった人もいるのではないでしょうか。とはいえ、海運業界に就職するためには、しっかりと練った志望動機を用意する必要があります。

ここからは、海運業界を志望する人に向けて、志望動機に盛り込みたい3つの要素を紹介します。志望動機は書類選考のなかでも特に重視される項目の1つです。企業への熱意を伝えて、ほかの学生との差別化を図るために盛り込むべきポイントを押さえて作成しましょう。

また、ESに書いた志望動機は参考資料として面接でも活用されます。面接で矛盾が発生しないようにESの段階から作りこむのが大切です。限られた時間で採用担当者の目を引く志望動機を作成するコツを理解しましょう。

採用担当者は志望動機で、あなたの今までの経験と熱意が自社でどのように活かせるかという点を複合して見ていることが一般的です。

海運業界に限らず、基本的な志望動機の考え方を知りたい人は、まずこちらの記事を確認しておきましょう。

①なぜ海運業界を志望するのか

まずは、なぜ海運業界を志望するのかを明記しましょう。同じ物流の陸上輸送や航空輸送ではなく、海上輸送に魅力を感じた理由を明確にしてください。

業界を志望する理由を伝えることで、業界への理解度や志望度の高さを印象付けられます。まずは、自分が海運業界を目指すようになった理由を箇条書きで書き出してみましょう。

一つひとつの理由だけでは、ほかの業界に通じる内容でも、組み合わせることで海運業界でなくてはならない理由になります。

海運業界を志望する理由の例

- 世界を舞台に働きたい

- 物流で人々の生活を支えたい

- 語学力を活かしたい

インパクトを残せる志望動機の書き出しはこちらの記事で解説しているので、併せて参考にしましょう。

②なぜその企業を志望するのか

業界の志望理由が明確になったら、その企業独自の志望理由を考えましょう。ここで、ほかの企業にも通じるような志望動機だと、採用担当者は「本当に自社を志望しているのか」「他社が第一志望なのでは」と感じてしまう可能性もあります。

海運業界は、柱としている事業に違いがあったり、強みのある貨物の種類が異なったりします。同業他社ではなく、その企業を志望する理由や、ほかの企業と比べて志望企業ならできると感じたことを盛り込むと、具体性が増すでしょう。

OB・OGの話を聞くのも、企業の特徴を知るうえで有効な方法です。

- 志望企業独自の理由を見つけるのは難しく感じます……。考えるコツを教えてください。

企業ごとの差別化ポイントを見つけてみよう

海運業界は他業界に比べ特色が明確です。国際間の貿易の重要性は言うに及ばずですが、地球環境の保全、国力や経済力との関連など、長い歴史を紐解けば志望動機の材料はたくさんあります。

そのなかで、大手は業界全体の課題や実績とリンクしていますし、中小は専門分野を磨いて大手との違いを武器に生き残っているはずです。その「差別化」の部分が考えるコツです。

もし、調べても理由を見つけるのが難しいとしたら、そもそも自分の関心が高くないのかもしれません。そのままでは就活自体うまくいかない可能性が高いので、しっかり研究しても志望企業の特徴が見えてこない、関心がわかない、という場合は、業界選びから再検討したほうが良いでしょう。

③入社後どう活躍できるか

企業は採用した学生が自分の企業にとってプラスの働きをするかどうかを見極めています。選考で必要なのは、ほかの学生を採用するよりも自分を採用したほうがメリットがある、と自分自身を売り込むことです。

そのため、企業に入社したらどのような貢献ができるかを志望動機でアピールしましょう。なお、職種によって求められるスキルは異なります。海運業界では、就活時に希望職種を選択する必要があるので、なぜその職種を選んだのかを自分の強みとかけ合わせて説明しましょう。

具体的に活躍のイメージが伝えらえると、採用担当者にも入社後の姿を想像してもらいやすくなります。

アピールにつながる志望動機の締め方はこちらを参考にしてみてください。伝えるべき内容など詳しくまとめています。

アドバイザーのリアル・アドバイス!一貫性のある志望動機を意識しよう

志望動機を考えるにあたって特に気を付けたいのが、内容に一貫性があるかという点です。志望動機は、自分がなぜその企業に入社して働きたいか、自分の今までの経験やスキルをどのように活かせるかという内容を端的にまとめたものですが、ここに一貫性がなければ大きな懸念となりかねません。

海運業界は、仕事の一つひとつが積み重なって、チームで大きな仕事を達成していくことになります。そのような業界において、考え方の違いがあって議論があることは歓迎されますが、一貫性がないような話であれば「この人と仕事をして本当に大丈夫なのか?」と思われてしまうでしょう。

これは海運業界に限らないことでもありますが、特に海運業界については志望動機に一貫性を持たせた内容にすることが重要です。

第三者視点で志望動機をチェックしてもらおう

志望動機に一貫性を持たせるコツとしては、キャリアセンターや就活アドバイザー、キャリアコンサルタントに第三者の視点で志望動機を見てもらい、指摘してもらうことです。自分ではよくできたと思っていても、第三者からすれば違和感が残るケースはよくあります。一貫性のズレも含めて添削してもらいましょう。

海運業界の志望動機例文5選

ESや面接で使える海運業界の志望動機について、例文を用いて解説していきます。

ここからは、アピールしたい強みや志望理由ごとに5種類の例文を紹介していきます。ここで紹介したものを参考にして、すでに作った志望動機をブラッシュアップしたり、新しく志望動機の内容を考えたりしてみてください。

ESでの志望動機の提出を控えている人はこちらの記事を参考にしましょう。ESの志望動機の書き方を解説しています。

例文①コミュニケーション能力を活かしたい

コミュニケーション能力を活かしたい

私は、貴社で日本だけでなく世界の人々とかかわりあいながら仕事を進めたいと思っています。

私の長所は論理的に事象を整理して、自分にとっても相手にとってもWin-Winの提案ができるコミュニケーション能力です。

私は、演劇部の広告担当として、ビラの制作を担当しました。ビラの内容と価格調整が初めはうまくいかず、予算を超えてしまいましたが、繰り返し広告会社との交渉を続けました。

大学の部活として、今後も継続的な依頼ができることや、ほかの部へ広告会社のあっせんができることを伝え、予算内で引き受けてもらうことに成功しました。

相手が納得できるような交渉ができるコミュニケーション能力は、貴社の営業職として、取引先との調整に活かせると思っています。

Win-Winの関係を築けるコミュニケーション能力というよりも、交渉力が大きな強みになると感じました。物事を達成する力として交渉力が高いということをアピールできると良いですね。

例文②規模の大きい仕事をしたい

規模の大きい仕事をしたい

私は、自分の開発した船で日本や世界の物流を支えたいという夢をもっています。

海沿いの町で育ち、実家が漁業をしていたため、小さい頃から海や船は身近な存在でした。親の漁業を継ごうと考えたこともありましたが、船が与える環境への大きさから、いつしか環境に優しい船を設計したいと思うようになりました。

貴社は、脱炭素化に向けたクリーンエネルギーの開発に注力しており、日本だけでなく世界各国の海運業界のトレンドを変えるような大きな開発に携われることに魅力を感じています。

私は、困難な状況であっても粘り強く取り組める強みがあります。貴社の技術職として、自ら自主的に学び続け、諦めずに造船の開発をおこなう所存です。

育った環境と将来の夢が漁業でつながっているエピソードは、業界の志望理由がわかりやすく語られていて良いと思います。

更にもう一歩説得力を持たせるために、「環境にやさしい船の設計」とはたとえばどのように環境にやさしい船を設計したいのか、もう少し具体化できると良いですね。

例文③船を通して社会貢献したい

船を通して社会貢献したい

私は、海運業界の仕事を通して、社会貢献をしたいと思っています。

私は学生時代、ボランティア活動の一環でさまざまな国を訪問しました。そのなかで、食料が不足しがちな発展途上国では、物資を運ぶ海運会社の存在が生活の基盤であることに気づきました。

その経験から、日本と海外を船でつないで、貧しい国の生活を影で支える人材になりたいと思い、海運業界を志望しました。

貴社は、私がボランティア活動で訪れたアフリカ方面への輸送に強みがあり、発展途上国の支援を積極的におこなっており、私のこれまでのボランティア経験が直接的に活かせると感じています。

社会貢献という言葉は具体性が乏しい印象になりかねませんが、ボランティアでさまざまな国を訪れたり、物資の輸送が生活の基盤であることなどに触れていて、大きな方向性や価値観が業界とマッチしていますね。初期段階で好印象を与えられると思います。

例文④英語力を活かしたい

英語力を活かしたい

私は、持ち前の冷静さと語学力を活かして、海上輸送を円滑におこないたいと思い、貴社を志望しました。

私は、大学時代、アメリカの姉妹校へ一年間留学に行き、現地での生活を通して、日本と海外の文化の違いを数多く感じました。

自分が当たり前と思っていることでも、相手はそうは思わないことを知り、コミュニケーションのミスマッチが起きそうなときでも冷静に相手の言葉を受け止め、自分の気持ちを伝える力を身に付けました。

貴社は外航海運を事業の中心に位置付けており、海外駐在の機会も多いと伺っています。異なる文化を背景とした人とのコミュニケーションが数多くおこなえる環境にあり、自分の留学経験が活かせるため、志望しました。

自分とは違う常識や価値観があるという広い視野で考え、業務を円滑に進めていきたいです。

自分の留学という経験から、異文化とのコミュニケーションの取り方・考え方における違いを受け入れる力がある学生だと想像することができます。海運業界に親和性が高い人物だと伝わり、良い内容です。

例文⑤分析力を発揮したい

分析力を発揮したい

私が貴社を志望する理由は、時代の先駆けとして海運業界をリードしたいからです。

大学では国際経済を学びました。研究を通して、情報を的確に整理して自分の考えを導くスキルを磨きました。そのなかで、海運業界は日本と世界の人々の生活を支える基盤となっている業界であると、魅力に感じました。

貴社は、他社に先駆けてデジタルトランスフォーメーションに取り組み、コストの削減を図るなど、一歩先を行く企業戦略をおこなっており、先を見通した業務に携われると感じています。

入社後は、常に最新の国際情勢にアンテナを張って、先を見越した行動で貴社にとって新しい提案ができるように貢献したいと思います。

戦略、国際情勢などという言葉が個人の要素と結びついていない印象なので、もう少し実体験とリンクできると説得力が増すと思います。

ほかの物流業界の志望動機が気になる人は、こちらの記事で物流業界の志望動機の作り方を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

海運業界の全体像を理解して就活を進めよう!

この記事では、海運業界の全体像を解説してきました。海運業界は、世界の経済の影響を大きく受けるものの、人々の生活には欠かせない業界です。そのため、今後も成長や発展を続ける魅力のある業界といえるでしょう。

海運業界の全体像を理解したことで、海運業界が自分の興味関心とマッチしているのか、目指すべき業界なのか、を判断する材料が増えたのではないでしょうか。

変化の激しい業界だからこそ、状況の変化を柔軟に受け止める力や、常に先を見通す分析力が求められます。また、規模の大きな仕事にかかわるからこそ、やりがいを感じることもできるでしょう。

海運業界を志望する人は、動向を把握したうえで、選考対策を進めていってくださいね。

アドバイザーからあなたにエール今後大きな変化が予想できるからこそ業界・企業分析が大切

海運業界は、ウクライナ情勢や新型コロナウイルス感染症の影響、さらには高齢化が進む業界の人材など、さまざまな要因により、今後も大きな変化がもたらされる可能性が高い業界です。

こうした不確定要因をリスクとして敬遠するのか、逆にチャンスととらえて大きなチャレンジをするのかは、各企業で判断が分かれるところでしょう。その点に関して、興味を持った会社が今後どのような方向に進もうとしているのか、自分なりの仮説が立てられるぐらいの分析ができると望ましいですね。

自分で行動を起こして気になる企業の今後を探ってみよう

今後の企業方針によっては自分の理想とする働き方ができない可能性もあり、不安に思う人もいるかもしれません。しかし、不確実な未来を抱えているのは、どの業界も同じです。

海運業界に興味があり、新しい業界の未来を創ることにかかわってみたい人は、ぜひ業界の採用担当者と話す機会を持ってみて、できるかぎり自分で可能性を探ってみることをおすすめします。

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

5名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

キャリアコンサルタント/ブルーバード合同会社代表取締役

Junichi Suzuki〇1982年宮城県⽣まれ。⼤学卒業後、上場企業の営業・管理部⾨を経験し、家業を継ぐ。2017年にブルーバードを設⽴し、企業の経営支援などを展開する

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/Koyoriキャリアワールド代表取締役

Chieko Kimura〇2度のアメリカ留学、20年以上の外資系IT企業勤務を経て、現在は留学生向け就職支援をおこなう。また、企業のキャリア支援や新入社員のクラウドコーチングなどにも幅広くたずさわる

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/合同会社渡部俊和事務所代表

Toshikazu Watanabe〇会社員時代は人事部。独立後は大学で就職支援を実施する他、企業アドバイザーも経験。採用・媒体・応募者の全ての立場で就職に携わり、3万人以上のコンサルティングの実績

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/公認心理師

Ikuko Yoshino〇就職支援歴18年。若者就労支援NPOに勤務の後、独立。現在は行政の就職支援施設にて、学生/既卒/フリーター/ニート/ひきこもり/女性などを対象に相談やセミナー講師を担当

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリアコンサルティング技能士

Hiroshi Takimoto〇年間約2000件以上の就活相談を受け、これまでの相談実績は60000件超。30年以上の実務経験をもとに、就活本を複数出版し、NHK総合の就活番組の監修もおこなう

プロフィール詳細