この記事にアクセスした理由は?(リンクを押して飛ぶ)

面接が決まった際「面接の回答時間はどれくらいが良いのかな」と疑問を抱く人も多いでしょう。話の長さが適切でないと、高評価にはつながりません。

この記事では、4名のキャリアコンサルタントのアドバイスをもとに「面接のベストな回答時間」を解説します。

さらに、AIを活用した回答のまとめ方や、時間内に収めるコツも紹介。適切な長さで話し、自分を最大限にアピールしましょう。

【完全無料】

大学3年生(27卒)におすすめ!

面接前に必ず使って欲しい厳選ツール

面接を控えている人は今すぐ活用しよう!

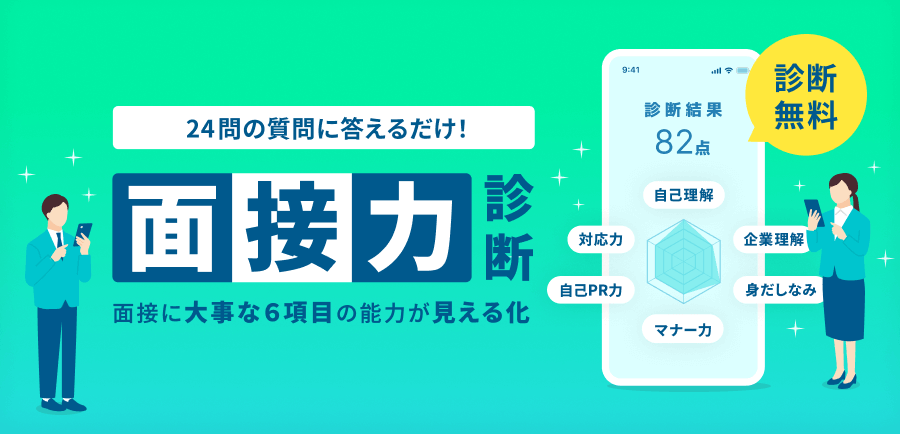

1位:面接力診断

39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう。

2位:逆質問例100選

面接官から「志望度が高い」と思われる逆質問例を厳選しています

3位:面接回答例60選

見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました

4位:採用基準丸わかりシート

面接官が実際に使う評価シートで面接時の注意点を確認しよう

5位:最終面接マニュアル

通常の面接対策だけでは不十分!最終面接は個別に対策が必要です

【併せて活用したい!】

選考前に必ず使って欲しい厳選ツール

①自己PR作成ツール

自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう

②志望動機作成ツール

5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します

【質問・面接の種類別】面接の回答時間

| 質問のカテゴリー | 個人面接(30〜60分) | 集団面接(1人あたりの枠少) |

|---|---|---|

| 導入・基本情報 (自己紹介、趣味・特技など) | 30秒 〜 1分程度 (1分=約300文字) | 30秒程度 |

| メインテーマ (自己PR、志望動機など) | 1分 〜 2分程度 | 1分以内 |

| 深掘り質問 (なぜ?どうした?への回答) | 1分以内 | 30秒程度 |

個人面接は1対1で深掘りされる場だからこそ、会話のテンポが評価に直結します。 面接官が深掘りしたくなるような興味のフックを散りばめましょう。

対して、集団面接は一人当たりの時間が短いため、要点を簡潔に伝える必要があります。 具体的かつ端的に言い切ることで周りと差をつけましょう。

また、上記はあくまで目安であり、集団面接でも30秒での回答が求められることもあります。指定がない場合の基本として把握しておきましょう。

アドバイザーのリアル・アドバイス!1分間の要約で「面接官との対話リズム」を作ろう!

面接官の立場から見て、「一回答につき1分前後」はとても心地よい長さです。

理由はシンプルで、考えの全体像・行動・結果が一呼吸で理解できるからです。

30秒だと背景や意図が見えにくく、逆に2分を超えると要点がぼやけやすくなります。

特に個人面接では、1分で骨子を伝え、深掘り質問で補足していく流れが最も「一緒に仕事をするイメージ」が湧きます。

「話の余白」を残して質問を呼び込もう!

集団面接ではさらに短く、結論→一例→学びを30秒でまとめられる人は、構造化力が高く評価されやすい印象です。

大切なのは長さそのものより、「相手が次の質問をしたくなる余白」を残すこと。

話し切ろうとせず、対話を前提に組み立てると、自然と“ちょうどいい”長さになります。

簡潔に答えるコツを知りたい人はここをタップ

簡潔な回答のコツ

面接は簡潔に答えすぎても問題なし? 質問別の的確な回答例7選

面接本番前の方へ

39点以下は要注意!面接力を診断してください

内定獲得のためには、面接での印象が大きなポイントとなります。あなたは自分の面接に自信を持っていますか?

少しでも不安に感じる人はたった30秒で面接力を把握できる「面接力診断」を活用しましょう。簡単な質問に答えるだけで、“あなたの強み”と“改善点”が明確になります。

もし39点以下だった場合は要注意です。今すぐ診断で面接力をアップし、就職で失敗する可能性をグッと下げましょう。

・面接でなぜ落ちたかわからない人

・自信を持って、面接に臨みたい人

時間別でわかる!面接回答例文集【音声ガイド&ワンポイント解説】

ここからは、面接の適切な回答時間に則った例文を解説します。面接のパターン別に5つ、文字数とともに紹介するので参考にしてくださいね。

さらに、音声例文付きで、時間内に収まる話し方のコツも解説。構成の組み立て方や時間配分をチェックして、面接対策に活かしましょう。

自己紹介の例文:30秒程度(個人面接)

自己紹介の例文

〇〇大学経済学部経済学科の田中太郎と申します。

大学では、ユーザー行動データから購買予測モデルを構築する研究に取り組んできました。

研究を通じて培った論理的思考力と問題解決能力を活かし、御社のデータ分析部門で活躍したいと考えています。

将来的には、複数のユーザーデータをリアルタイムで分析し、有機的に結びつけて最適なマーケティングプランに落とし込めるシステムを実現したいです。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

(218文字)

前半で研究内容を伝え関心を引き、後半で強みとキャリアプランを語ることで熱意をアピールしているのがポイントです。

全体として、「自分はどんな人か」「何を学んできたか」「どう貢献したいか」という面接官の知りたい情報を過不足なく提供する構造になっています。

自己紹介例文の構成

- 冒頭:基本情報(所属と名前)

- 中盤:大学での専攻内容・力を入れたこと(研究内容)

- 終盤:自身の強みとキャリアプラン

- 締め:丁寧な挨拶

志望動機の例文:1分半(個人面接)

志望動機の例文

私が御社を志望する理由は2つあります。

1つ目は、IT技術は解決不可能に見える社会課題でも解決する可能性を秘めていることに気づいたためです。

実際、大学3年次に私が実行に移した「シェアサイクルの最適配置ソリューション」では、学内の移動効率化により、移動にかかる時間ロスが15%削減されました。この経験から、ITは私たちの生活を大きく変化させられると実感しました。

2つ目は、御社が掲げる「テクノロジーで人々の生活を豊かにする」というビジョンに強く共感したためです。

特に御社が提供する健康管理アプリは、高齢者のニーズを徹底的に分析した使いやすいUIデザインが特徴的です。御社のこのアプリも高齢者集落の生活を一変させており、ITを活用して生活を激変させた一例と言えます。

御社に入社すれば、このように社会に大きなインパクトを与えられると感じました。

また、会社説明会で聞いた若手エンジニアの成長ストーリーに感銘を受け、挑戦を恐れず成長できる環境で働きたいと感じたのも、御社を志望する理由です。

御社に入社したら、大学での知見を生かして実際のユーザーに寄り添ったサービス開発に携わりたいと考えています。

具体的には大学で学んだAI(人工知能)の知識とプログラミングスキルを活かし、より多くの人々の健康をサポートするサービス開発に貢献する所存です。

(563文字)

ITの可能性と企業ビジョンへの共感を示しながら、自身のスキルを活かす貢献意欲が語られています。志望した理由も明確で、説得力のある構成です。

ただし、内容が充実しているからこそ、回答が長くならないように注意が必要です。 伝えたい情報を精査して、長さをコントロールしていきましょう。

志望動機例文の構成

- 冒頭:「2つの理由がある」という結論の明示

- 理由1:自身の経験に基づく志望理由

- 理由2:企業理念や特徴に基づく志望理由

- 締め:入社後のビジョン

志望動機をもっと詳しく対策したい人はここをタップ

志望動機とは?

志望動機例文35選|基本とプラスアルファで差別化するコツ

志望動機の作り方

志望動機の作り方大全|就職支援のプロが好印象を残すコツを解説

志望動機の構成

志望動機はこの構成で決まり! 盛り込む6要素と伝える順番を解説

個人面接での自己PRの例文:1分〜2分

個人面接の自己PR例文

私の強みは課題の本質を見極め、効率的に解決する力です。この強みは大学のマーケティングに関するゼミでの活動を通じて培われました。

大学3年次には、ゼミで地元商店街の活性化プロジェクトでリーダーを務めた経験があります。当初は「若者向けの店舗を増やすべき」という意見がグループの過半数を占めていましたが、そのとき、私はどうしても賛同できずにいました。

その後、私は本当の課題を見極めるため、利用者100人にアンケート調査を実施します。調査結果を分析した結果、実際のおもな顧客は50〜70代であり、彼らが求めていたのは休憩スペースや荷物預かりサービスでした。

この発見をもとに「高齢者が快適に買い物できる環境づくり」を提案し、空きスペースを活用した休憩所の設置と荷物預かりサービスを導入しました。

結果として、利用者満足度は約25%向上し、商店街全体の売上は、前年比で約10%増加しました。

このように、その場の雰囲気に流されずに状況を冷静に判断し、課題の本質を見極めて最適な一手を選択できる点が私の強みです。

御社でもこの長所を活かし、クライアントの本当のニーズ・問題点を見極めたうえで、最適なソリューションを提案できるマーケターとして貢献していく所存です。

(520文字)

例文では、冒頭で「課題の本質を見極め、効率的に解決する力」という明確な強みを簡潔に示し、主張を具体的なエピソードで補っています。

具体例を1つに絞って冗長さを排除し、論理的な構成と具体的な数字で説得力を持たせているのがポイントです。

志望動機例文の構成

- 冒頭:簡潔な強みの明示

- 根拠:結論を補強する具体的なエピソード

- 成果:数値で示された具体的な成果

- 締め:入社後の見通し

自己PRをもっと詳しく対策したい人はここをタップ

自己prの構成

自己PRの構成作成ガイド|PREP・STAR法を使う作成法を伝授

就活の自己PR

例文12選|就活必勝の自己PRの作り方をキャリアのプロが解説

集団面接での志望動機の例文:1分以内

集団面接での志望動機の例文

私は技術で社会課題を解決する可能性に魅力を感じ、IT業界のトップランナーである御社を志望しています。

私は大学3年次にキャンパス内の移動効率化という課題に取り組み、GPSデータを活用したシェアサイクル最適配置アプリで移動時間のロス削減を実現しました。この経験を通じ、ITが秘めている可能性を実感しました。

御社が展開する健康管理アプリも、ITを通じて社会に大きなインパクトを与えた実例の一つだと思います。高齢者向けUIの先進性とデータ分析の緻密さは、実際に高齢者の生活を激変させています。

また、御社が若手の活躍を促して技術革新を続ける独自の企業文化に惹かれたのも理由の一つです。

入社後はAI(人工知能)とデータ分析の知識を活かし、人々の健康をサポートするサービスを追求する所存です。

(339文字)

回答時間が短い分、具体例や論点以外の部分は最小限にし、伝えたいことを簡潔に伝えられる構造になっています。

400文字のボリュームのなかに、自分の経験(過去)と御社の製品分析(現在・未来)をバランスよく配置するのがポイントです。

集団面接の例文の特徴

- 具体例や詳細なプロセスを説明を省き、説明を簡略化している

- 「理由は2つあります」のような文言をなくして、情報の密度を高めている

集団面接での自己PRの例文:1分以内

集団面接での自己PRの例文

私の強みは課題の本質を見極め、効率的に解決する力です。

それらが発揮された、大学のマーケティングゼミでの商店街活性化プロジェクトを例に挙げます。

商店街活性化の課題として、チームの多くが「若者向け店舗の増設」を主張していました。

課題設定に疑問を持った私は、独自に利用者100人へのアンケート調査を実施します。

結果、実際の顧客の70%が50〜70代で、最も要望が高かったのは休憩スペースと荷物預かりサービスだと判明しました。

この発見をもとに、私は投資対効果の高い施策として「高齢者が快適に買い物できる環境整備」を提案し、プロジェクトをリードしていきました。

結果として利用者満足度は約25%向上、商店街全体の売上は約15%アップを実現できました。

御社のマーケティング部門でもこの課題発見力と、課題から逆算して最適な方法を探る能力を活かし、クライアントの迅速な課題解決に貢献していく所存です。

(414文字)

集団面接の例文の特徴

- 話の流れ、説明はそのままに説明をまとめられる複数の文章を一文に凝縮

- 「独自に」「リード」など、自身の主体性がわかる部分で他者との差別化を意識

自身の仮説に基づいて、100人へのアンケートをおこない、課題の本質を突き止めたというプロセスが明確です。

最終的な成果を『売上15%アップ』と定量的に示すことで、入社後の貢献イメージを面接官に強く印象付ける構成になっています。

集団面接では、一人ひとりにかけられる時間が限られるため、概要と結論をコンパクトに伝えることが求められます。

上記の場合、具体と抽象のバランスが良く、数字も効果的に使用できているため、集団面接でもわかりやすい内容になっているといえます。

集団面接の対策がしたい人はここをタップ

集団面接の流れ

集団面接の流れを完全攻略|入室前から退室まで手順を丁寧に解説!

集団面接の質問PR

集団面接で対策必須の質問11選! 短い回答で勝ち抜く5つの秘訣も

30秒・1分・2分用|面接の回答時間を調整できるAI活用術!

面接のたびに回答を書き直すのは、正直大変ですよね。そこでおすすめなのが、生成AIを使った回答作成です。

下記のプロンプトをコピーして使うだけで、面接の形式に合わせた最適な回答時間に作り替えられます。AIを活用して効率的に対策を進めましょう。

① 【30秒用】集団面接・一問一答向け(文字をタップ)

AIプロンプト

以下の面接回答を、「30秒以内」で話せる長さに要約してください。

・文字数は140〜160文字を厳守。

・最も伝えたい結論を1つに絞り、余計な修飾語を削ってください。

・面接官がパッと理解できるよう、極限までシンプルに。

【元の回答内容】

[ここに自分の文章を貼り付け]

② 【1分用】個人面接・自己PR・志望動機向け(文字をタップ)

AIプロンプト

以下の面接回答を、「1分程度」で話せる標準的な長さに調整してください。

・文字数は280〜320文字を目安に。

・PREP法(結論→理由→具体例→結論)の構成を維持。

・「書き言葉」ではなく、面接で自然に聞こえる「話し言葉」に変換してください。

【元の回答内容】

[ここに自分の文章を貼り付け]

③ 【2分用】最終面接・エピソード深掘り向け(文字をタップ)

AIプロンプト

以下の面接回答を、「2分程度」でしっかり伝える厚みのある内容に広げてください。

・文字数は550〜600文字程度。

・単なる事実の羅列ではなく、当時の「苦労した点」や「自分の感情・思考プロセス」を肉付けしてください。

・聞き手が状況をイメージできるよう、具体性を高めてください。

【元の回答内容】

[ここに自分の文章を貼り付け]

作成時の注意

・AIの回答をそのまま使わない

┗ 自分の口調で話しやすいか、違和感がないか必ず確認しましょう。

・専門用語や難しい言葉は避ける

┗ 面接官が一度聞いただけで理解できる、平易な言葉を選びましょう。

・虚偽の情報が入っていないか確認する

出力された文章に、異なる情報が加えられていないか確認しましょう。

面接が迫っている人は、頻出質問の回答例だけでも予習しておこう!

面接でどんな質問がされるか、そして答えられるか不安ですよね。ただ、企業によって何を質問されるか分からない人も多いはず。

そこで活用したいのが無料の「面接回答集」です。この資料があれば、森永製菓や伊藤忠商事、トヨタ自動車などの人気企業の面接で、実際に聞かれた質問とその答え方がわかるようになっています。

どんな質問にも自信をもって答えられるようになれば、面接も怖くなくなります。今すぐ活用して、面接突破の力を手に入れましょう!

面接の回答を時間内に収めるために意識すべき3つのコツ

回答を時間内に収めるコツ

ここからは、本番でより回答時間に収めやすくなる3つのコツを解説します。

本番だけでなく、練習の段階から意識しておけば、適切な長さに対しての意識が高まります。情報を過不足なく伝えられるように練習しましょう。

①PREP法で要点を1分に凝縮する

PREP法

結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→結論(Point)の順で説明する伝え方。話の要点が相手に伝わりやすく、聞き手がストレスなく話を理解しやすくなる。

PREP法を活用すれば、話を構造化できるため、緊張しても要点を外さず論理的に伝えることができます。

まずは一言で「結論」を述べてから具体的なエピソードを補足する話し方を徹底することがポイントです。

簡潔かつ具体的な説明を心がけることで、面接官にスマートな印象を残しましょう。

「絶対内定」シリーズの監修に携わる吉田さんからのアドバイス

何よりもまず、結論から伝えましょう。

結論から伝えることができているだけで、面接官は話の要点を理解することができ、その後の話も伝わりやすく、深堀りの質問がしやすくなります。

まずは結論ファーストで話せるようになることを意識してみてください。

②時間を測って「体感」で覚える

本番では時間を測りながら話せないため、事前に体感時間を養っておくことが不可欠です。

想定質問への回答を声に出して繰り返し練習し、適切な時間の感覚を身に付けましょう。

繰り返し練習する際は、時間感覚を養うだけでなく以下のポイントも併せてチェックしましょう。

練習で意識すべきポイント

- 回答を録音して聞き直し、話すスピードや間の取り方を確認する

- 家族や知り合いに協力してもらい、実際の面接形式で練習する

- 慣れたら想定外の質問でも同様に時間内に収められるかをチェックしておく

③エピソードはまず要点を伝える

エピソードは一度にすべてを語らず、面接官の反応を見ながら、エピソードの核となる部分を伝えるのがコツです。

重要なポイントを絞って伝えることで、ビジネスに不可欠な「情報の取捨選択能力」や「臨機応変な対応力」を証明できます。

相手の反応に合わせて詳細を補足すれば、限られた時間を有効に使いつつ、相手の視点に立てる学生として高い評価を得られると覚えておきましょう。

- エピソードを小出しにする際、どこまで情報を出すべきか見極めるコツはありますか?

自分の実績とそれを達成するための工夫は確実に伝えよう

エピソードを小出しにする際のポイントとして、序論・本論・結論を意識して情報を出していくと良いでしょう。

エピソードを話さないと、相手にうまく伝わらず、伝えすぎると話が散らかり、うまく伝わらないという場合があります。

どこまで話すかはエピソード次第で変えるのが良いと思いますが、大切なのは、自分の実績とそれを達成するためおこなった工夫を確実に伝えることです。

受け答えのコツを知りたい人はここをタップ

面接における受け答えの仕方

面接の受け答えの仕方を解説! 例文も参考に答え方を身に付けよう

39点以下は要注意!

あなたの面接力を診断してください

「面接に自信がない」「今のままで選考通過できるか不安」そんな就活生は自分の面接力を知ることからはじめましょう!

たった30秒で面接力を把握できる「面接力診断」がおすすめです!。簡単な質問に答えるだけで、“あなたの強み”と“改善点”が明確になり、対策もしやすくなります!

・面接でなぜ落ちたかわからない人

・自信を持って、面接に臨みたい人

面接で質問に回答する際の3つの注意点

ここからは、面接で回答する際の3つの注意点を解説します。どれだけ良い回答を用意しても、本番では焦って上手く話せないこともあるものです。

この3点を意識して、本番でも落ち着いて自分をアピールできるように準備しましょう。

①回答時間に縛られすぎない

回答時間はあくまで目安です。時間に縛られすぎて内容が薄くなったり、焦って要点を飛ばしたりしては本末転倒になってしまいます。

最も重要なのは「回答の質」であり、伝えるべきことをしっかり届けることです。

本番では目安時間を意識しつつも、面接官の反応を見ながら柔軟に調整し、伝えきることに集中しましょう。

②早口で話さない

回答時間が足りなくなっても、早口で詰め込むのは避けましょう。「準備不足」や「冷静さの欠如」という印象を与えてしまいます。

長く話しすぎたと感じたときは、要点を絞って簡潔に締めくくるよう意識してください。

自然な流れで回答を終えることで、かえって本番での落ち着きや臨機応変な対応力をアピールできます。

③同じ内容は繰り返さない

回答が短くなっても、同じ内容を繰り返して時間を埋めるのは避けましょう。

要点を端的に伝え「以上です」と潔く締めれば、自信や簡潔なコミュニケーション能力として高く評価されます。

もし情報不足な場合は、一度回答を締めてから「補足させていただくと」と付け加えましょう。

もしくは、「詳細をお話ししたほうがよろしいでしょうか」と伺いを立てることを検討してみてください。

多くの面接対策を支援してきた山路さんからのアドバイス

面接のなかで、「補足させていただくと…」などの対応を取れる学生に対しては、「落ち着いていて周りを見ながら話を進められる」という印象を抱きます。

こういった対応ができるという点は、業界問わず、非常に好印象です。

面接官からの評価が点数でわかる! 本番に備えて面接力を測定しよう!

自分が面接官の目にどう映っているか、きちんと把握できていますか?

「面接力診断」では、あなたが面接本番でどれほどの力を発揮できるかを100点満点で測ります。

39点以下だと実力を発揮できていない可能性が高いです。診断結果から改善策を提案するので、本番に向けて対策しましょう。

- もうすぐ初めての面接がある人

- 自信のあった面接に落ちてしまった人

- 面接への不安を和らげたい人

面接の適切な回答時間に沿って要点を絞り自分の魅力を最大限伝えよう

この記事では、回答を時間内にまとめる具体的なコツや事前準備、回答時間以外に意識すべきポイントについても解説しました。

時間の目安に沿って回答することで、伝えたいことを相手が求めている形で伝えられることが理解できたと思います。

記事を見ながら面接対策すれば、適切な受け答えで面接官に好印象を残せる可能性が高まります。回答時間と質にこだわり、内定をつかみ取りましょう。

アドバイザーからあなたにエール時間感覚を磨いて質の高い対話にしよう!

面接での回答時間の調整は、あなたの「要約力」と「ビジネススキル」を示す重要な指標です。

適切な時間でやり取りをおこなうことで、面接官は深掘りがしやすくなり、結果として質の高い対話が生まれます。

練習を積み重ねて自然なやり取りを意識しよう

まずは、PREP法を用いて回答を書き出し、内容を客観的に見直すことから始めましょう。

その際、時間を測りながら繰り返し声に出す練習を行い、「30秒・1分・2分」の感覚を体に覚えさせることが大切です。 ただし、時間はあくまで目安です。

最も重要なのは、相手の質問意図を汲み取った「自然な対話」です。面接官の反応を観察しながら柔軟にボリュームを調整し、あなたの魅力を最大限に伝えきりましょう。

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

4名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

国家資格キャリアコンサルタント

Gaku Baba〇製造メーカーやITベンチャーの企業人事に従事する傍ら、キャリアエージェントとして数多くの転職希望者の支援も実施。幼児教育事業も展開するなど、幅広い年代のキャリア支援に携わる

プロフィール詳細就活塾「我究館」副館長/キャリアコンサルタント

Hayato Yoshida〇東証一部上場の人材会社で入社2年半で支店長に抜擢。これまで3,000名以上のキャリアを支援。現在はベストセラー書籍「絶対内定」シリーズを監修する我究館で副館長として従事

プロフィール詳細国家資格キャリアコンサルタント

Kazuhiro Yamaji〇会社員として長年勤務した後キャリアコンサルタントとして開業。企業の採用・高校生向けセミナー講師・転職支援・リスキリング補助など多岐にわたる分野でキャリア支援にたずさわる

プロフィール詳細キャリア・デベロップメント・アドバイザー/キャリアドメイン代表

Kenichiro Yadokoro〇大学でキャリアデザイン講座を担当した経験を持つ。現在は転職希望者や大学生向けの個別支援、転職者向けのセミナー、採用担当者向けのセミナーのほか、書籍の執筆をおこなう

プロフィール詳細