この記事のまとめ

- 選考会とは説明会と違い一日で筆記試験と面接がおこなわれる選考イベント

- 選考会では通常の選考よりも早く内定をもらうことも可能

- 選考会を突破するには事前の対策や準備が不可欠

就活を始めると聞きなじみのない言葉を耳にする機会が増え、戸惑うこともあるでしょう。なかでも就活を始めてすぐの学生が困惑するのが、「選考会」です。説明会と選考会の違いがわからないまま臨み、結果を残せない学生も多くいます。

一方、記事を読んで選考会で結果を残すコツを知っておけば、チャンスを活かせる可能性が高まります。就活序盤だからこそ、準備するだけで簡単に周りと差別化しやすいのです。

キャリアアドバイザーの加藤さん、小松さん、高尾さんとともに選考会で結果を残すためのポイントをチェックして、本番で成果を残せる適切な準備をしておきましょう。

【完全無料】

大学3年生(27卒)におすすめ!

就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール

1位:適職診断

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

2位:面接力診断

39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう

3位:自己分析ツール

選考で使えるあなたの強み・弱みがわかります

4位:WEBテスト対策問題集

SPI、玉手箱、TG-WEBなどの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます

5位:内定者ES100選

大手内定者のESが見放題!100種類の事例から受かるESの作り方がわかります

【併せて活用したい!】

選考前に必ず使ってほしい厳選ツール

①自己PR作成ツール

自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう

②志望動機作成ツール

5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します

選考会とは採用試験と面接を同日におこなう選考形式の一つ

選考会では企業の簡単な説明がされた後、採用試験と面接が同日中におこなわれます。通常は分けて実施される採用試験と面接を同日中におこなう点が、選考会の特徴です。

この採用試験と面接は内定に直結する「選考」です。にもかかわらず、説明会と混同して対策しないまま臨む学生も多く、試験が突然始まって面食らう学生もいます。

この記事では選考会の概要をチェックしたあと、混同されがちな説明会との違いを紹介します。説明会との違いまでしっかり押さえておけば、以降、不要な対策に時間を割かずに済むでしょう。

その後、具体的な流れやマナーなど、本番で失敗しないためのポイントについて解説します。準備段階から丁寧に解説するので、初心者でも記事を読んですぐ行動に移せますよ。

最後まで記事を読んで、選考会への理解を深めるだけでなく、選考会への対策を迷うことなく始めましょう。

選考会は、短期間で内定のチャンスを得られる一方で、準備不足だと結果につながりにくい場でもあります。

事前に自己分析や志望動機の整理をおこないおこない、企業情報も調べて臨みましょう。また、マナーや持ち物、身だしなみの確認も忘れずに。

準備を整え、落ち着いて挑みましょう!

面接が上手くいかないときは、面接回答集を活用してください

面接で聞かれる質問に答えられるか不安ですよね。ただ、何を質問されるか分からず対策しようにも出来ない人は多いはず。

そこで、活用したいのが無料の「面接回答例60選」です。この資料があれば、伊藤忠商事や森永製菓、トヨタ自動車などの人気企業の面接でもよく聞かれるような質問とその答え方60通りが一目でわかります。

どんな質問が来ても確実に回答できるようになれば、面接はもう怖くありません。今すぐ活用し、面接を突破するのに役立てましょう!

・あなたの強み・長所を教えてください。

・あなたの夢を教えてください。

【花王株式会社】

・この職種を希望する理由を教えてください。

・あなたにとって仕事とは何ですか。

【森永製菓】

・あなたの強みを当社でどう生かせますか。

・当社の業界を志望する理由を教えてください。

選考会と説明会の違いとは? それぞれの目的を解説

選考会と説明会はその目的から形式、内容まですべて異なります。この項ではそれぞれの特徴や違いについて、具体的に解説します。

両者の目的を理解しておけば、どちらに参加する際も余計な緊張をせず、十分な対策をしたうえで望めるでしょう。

今後の就活をスムーズに進めるためにも、ここで両者の特徴を正しく理解しておきましょう。

説明会の目的は「企業への理解を深める」こと

説明会とはその企業の事業内容や沿革、会社概要を伝えるイベントです。採用試験や面接は兼ねてなく、企業理解を深めるために実施されます。

オンラインで開催される説明会や、複数の企業・業界が合同で開催するもの、オンデマンド形式のものもあります。

試験や面接は実施されませんが、企業説明会自体が選考の一部に含まれる場合もある点には注意が必要です。

説明会への参加が選考への参加条件である場合や、その場でエントリーシート(ES)を記入する説明会もあります。志望する企業がどのような位置付けで説明会をおこなっているのか、事前にチェックしておきましょう。

説明会について詳しく知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。説明会の参加に際して困らないための情報がまとめられています。

Web説明会のマナー

Web説明会参加マニュアル|服装やメール送信例まで完全網羅

説明会で聞くべき質問

企業説明会で絶対に聞くべき質問30選! 聞かない方が良い質問も

選考会の目的は「実際に選考をおこなって採用する」こと

選考会はその場で採用試験や面接をおこない、採用可否を判断するイベントです。通常はステップごとにおこなう採用フローを1日にまとめ、同日中に採用試験と面接がおこなわれます。内容自体は通常の選考と変わりません。

選考会は企業研究や自己分析ができている前提でおこなわれます。そのため説明会と同じように選考対策をしないで臨むと、選考通過は難しいでしょう。

合否発表は別日におこなわれるケースが一般的ですが、選考会によってはその場で合否が発表されます。

うまくいけば早い段階で内定を獲得できるため、就活を有利に進めたい学生にとっては選考会は大きなチャンスの一つです。

- 選考会で内定をもらえる学生は、実際どのくらいいるのでしょうか?

詳しいデータはないが早めに内定を出す企業は年々増えている

選考会のみに限っての内定率を調べた調査データがなく、残念ながら定量的に示すことは難しいです。

ただし、少子高齢化にともなう人口減少と新型コロナウイルス感染症明けにともなう求人増加から、内定出しの早期化は年々高まっている傾向にあります。

私が日頃接している企業の人事の方々からも、内定人数の目標達成がどんどん厳しくなってきて、良い学生を見つけたら他社に先駆けて早めに内定を出すようにしているという声は決して少なくありません。

ある程度の上席者が自ら選考会に立ち会う場合、その場で内定を出すことも決して珍しいことではなくなっています。

説明会後に選考会がおこなわれる形式も存在する

選考会と説明会はまったく別のイベントですが、両者が同時におこなわれる形式も存在します。

説明会と選考会が同時におこなわれるイベントは説明選考会と呼ばれ、こちらも事前の対策が必須です。説明会だと思って対策せずにいくと、選考が始まった時に面食らうため注意しましょう。

説明選考会では、説明会が選考の一部であるケースもあります。説明会で鋭い質問を投げかける、企業のことを知ろうと積極的に参加するなどの姿勢を見せられれば、企業に好印象を与えられるでしょう。

身だしなみやマナーも評価対象であるため、マイナス評価を受けないように注意が必要です。

選考会はなぜおこなわれる? 企業が選考会をおこなう理由を解説

ここまでの説明で、選考会は説明会とは違ってその場で選考がおこなわれるイベントだと理解できたでしょう。選考会では事前準備が必須な点も、理解できたと思います。

そのうえで「なぜ選考会がおこなわれるのだろう?」と疑問に思う学生もいるのではないでしょうか。この項では、選考会がおこなわれる理由について、企業側の視点を中心に解説します。

キャリアアドバイザーの見解も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

企業と志願者双方の負担を減らすため

同じ日に採用試験と面接をおこなうことで、企業と志願者双方の負担を軽減するのが1つ目の目的です。通常は数週間に渡っておこなわれる選考ステップを1日にまとめるため、選考が間延びせず、互いに時間を有効活用できます。

特に企業はESによる選別を省ける分、採用までの工程を大きく短縮できます。莫大な数のESチェックにかかるコストカットも、企業側の目的の一つです。

志望者視点では、採用試験から面接まで一気通貫しておこなえるため、モチベーションが高い状態で面接に臨みやすい点が大きなメリットといえます。

ただし、その1日の拘束時間は比較的長い点には留意しておきましょう。

選考会は1日で選考がすべて終了するため、「前回の面接では何を伝えたか? 」などを振り返る時間もなくなり気持ち的な負担も軽減されやすいです。

また、ESの文字だけでは伝えづらい思いや考えも面接時に直接伝えることができることは大きな利点でしょう。

優秀な人材を逃さずその場で採用するため

企業のもう一つの狙いは、優秀な人材を他社に先んじて確保することです。

日本の就活市場では「情報解禁日」が設定されているため、企業の選考スケジュールは似通いがちです。そのため企業は、内定を出すタイミングが遅れることによる優秀な人材を逃すリスクを常に抱えています。

そこで、先行スケジュールより前に選考会を実施するのです。

他企業の選考スケジュールに先んじて選考会を実施すれば、優秀な人材と早く出会えます。このように早期に内定を出し、より優秀な人材を獲得することも選考会の目的の一つです。

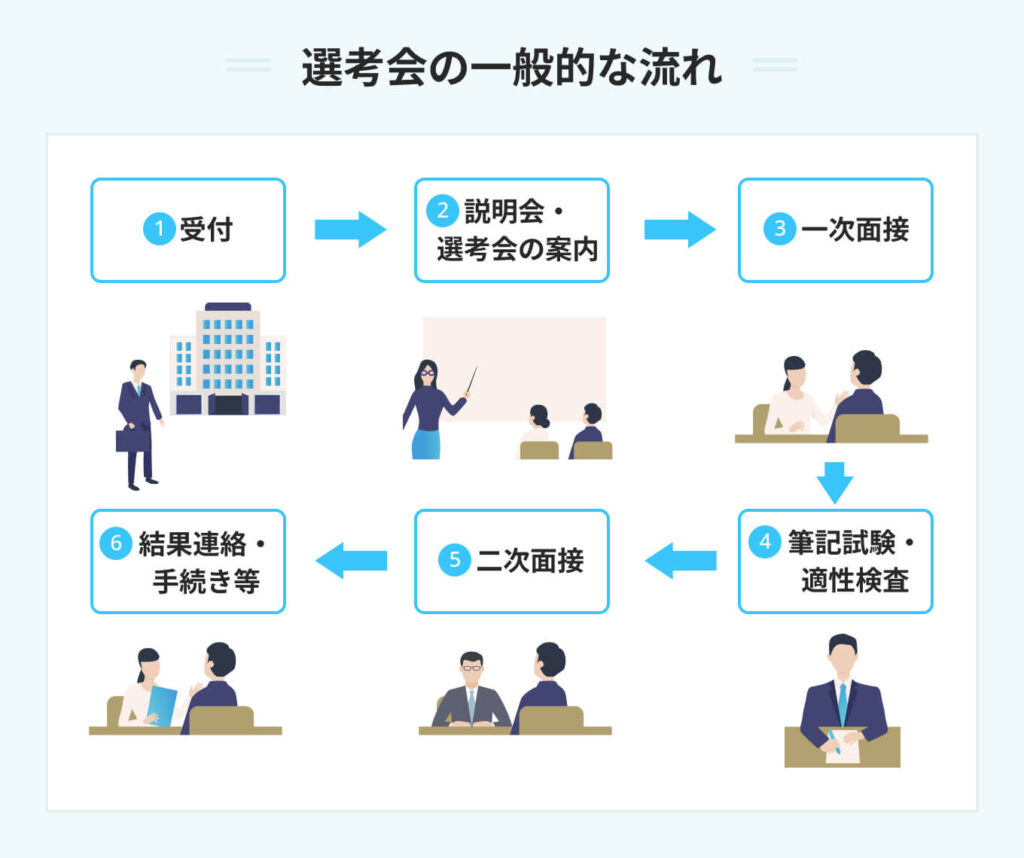

選考会の流れは? 一般的な選考会の詳細をステップごとに解説

選考会の目的や内容、説明会との違いが明確になったところで、実際に一般的な選考会の流れをステップごとにチェックしましょう。

流れの把握は、選考会の対策の第一歩です。事前に流れや実施内容を理解しておけば、焦らず選考会に臨めるでしょう。

実施内容と併せて、各ステップの注意点やポイントも解説します。

①受付

会場に着いたら、まず受付を済ませます。受付では会場案内や当日の簡単な説明、イベント開始までに済ませておくことなどが伝えられるため、聞き漏らさないようにしましょう。

受付の際にすべきことが事前にメールなどで共有されている場合は、指示されたとおりに行動してください。受付の段階から、選考は始まっています。会場に着いても気を緩めることなく、すでに面接が始まっているものとして意識しましょう。

会場には遅くとも15分前に、不安な人は20分前に着くように出発してください。早めに到着すれば受付から説明開始までに一呼吸おけるため、落ち着いて選考会に臨めます。

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

就活では自分に適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまうリスクがあります。

そこで活用したいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。

強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

②説明会や選考会の案内

時間になり説明が開始されたら、選考会開始です。説明選考会の場合は当日の案内終了後にそのまま企業説明会が実施され、その後、選考会に移ります。

事前に選考会の詳細がメールなどで共有されていても、当日の説明は聞き逃さないようにしましょう。イレギュラーや当日変更された内容がないか、チェックしながら、注意深く説明を聞いてください。

また、説明が終了するとそのまま一次面接に移ります。説明終了後の待ち時間では事前に対策した内容を振り返りながら、気持ちを落ち着けて面接や試験の開始を待ちましょう。

事前に面接で伝えたい内容やアピールポイントなどをメモしておき、素早く振り返れるようにしておくのがおすすめです。

③一次面接

説明終了後すぐに一次面接がおこなわれ、その後筆記試験や適性検査、二次面接と進むのが一般的です。選考会によっては一次面接よりも先に筆記試験・適性検査がおこなわれる場合もあります。事前に確認し、当日の流れを予行演習しておきましょう。

当日は多くの学生が参加する分、一人ひとりに長い時間はかけられません。聞かれたことに簡潔に答え、伝えたいことをわかりやすく伝えられるように何度も練習しておきましょう。

集団面接の場合、自分が話す時間はいっそう少なくなります。自分らしさをアピールしながら、聞かれたことに的確に答えられるように企業理解と自己分析を徹底しておきましょう。

一般的に、一次面接の結果は全員の面接終了後に発表されます。

選考会での面接は短時間勝負になるため、とにかく良い印象を与えることが重要です。身だしなみはもちろん姿勢にも留意し、だらしない印象を与えないようにしましょう。

明るく元気な声と表情で溌剌とした印象を与え、事実-結論-根拠、現在-過去-未来、問題-原因-解決策の順で理路整然と話ができるよう訓練をしておきましょう。

一次面接の攻略法や流れを知りたい人には、以下の記事がおすすめです。一次面接の概要やみられているポイントなどが網羅的にまとめられています。

一次面接の攻略法

一次面接を突破する4つの秘訣|頻出質問や落ちる人の特徴も解説

集団面接の流れ

集団面接の流れを完全攻略|入室前から退室まで手順を丁寧に解説!

1分自己紹介のポイント

自己紹介は1分で印象付けられるかが鍵! まとめ方や例文を徹底解説

④筆記試験・適性検査

一次面接を通過した人は、筆記試験・適性検査に進みます。一次面接で志望者が絞られている分、ここでの競争は一次面接よりハイレベルになります。

選考会ではSPIや玉手箱、GABなどの一般的な適性検査が実施される場合もある一方、企業によってはオリジナルの筆記試験・適性検査を用意している場合もあります。

事前の案内をチェックしたり、口コミサイトで情報収集したりして、事前に対策しておきましょう。

筆記試験・適性検査の結果も、全体の試験終了後に発表されるのが一般的です。

適性検査について詳しく知りたい人は、以下の記事もチェックしてみてください。適性検査の概要や種類について、攻略法とともに解説してます。

適性検査の20種類

適性検査20種類の特徴と例題|見分け方や目的の違いも解説

総合適性検査の対策方法

総合適性検査の対策方法6選! 各種試験の特徴ごとに解説

⑤二次面接

筆記試験・適性検査後におこなわれるのが、二次面接です。選考会によっては二次面接がなく、「一次面接→筆記試験・適性検査→終了」や「筆記試験・適性検査→一次面接→終了」となる場合もあります。

一次面接と二次面接は、その目的や形式が大きく異なります。

| 一次面接 | 二次面接 | |

|---|---|---|

| 目的 | 志望者の人柄や人間性などの基礎的な部分を知ること | 志望者を採用すべきかを見極めること |

| 面接形式 | 個別or 集団 | 個別がほとんど |

| 質問内容 | 一問一答形式が多い | 深掘りされる場合が多い |

二次面接は個別面接の場合が多く、企業は志望者を採用すべきか本格的に見極めようと志望者に深い質問を投げかけてきます。「なぜ?」を中心に、より価値観や考え方に迫る質問が投げかけられるため、事前に自己分析を徹底し、自身の考えや価値観を言語化しておきましょう。

二次面接は入社意欲が問われるフェーズです。自己分析を通じて自分の価値観や判断基準を明確にし、企業の理念やビジョンとの結びつきを詳しく伝えることが重要です。

具体的には、「困難な状況にどう対処したか」や「なぜこの業界・企業を選んだのか」といった質問に、自分の経験や考えを踏まえて説明できるようにしておきましょう。

また、企業研究を徹底し、企業が直面する課題や目指す方向性に関心を表す質問を用意することが大切です。

面接では、簡潔に回答しながらも誠実な姿勢を意識することで、より良い評価を得やすくなります。

二次面接の攻略法を知りたい人には、以下の記事がおすすめです。深掘り質問に対する回答例や面接で落ちる学生の特徴がまとめられています。

既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう

既卒の就活は新卒と違い、選べる職業に限りがあります。そのため、簡単に就職先を決めると入社前とのギャップから早期退職につながる恐れがあります。

これから既卒就活をはじめる人は、まず「適職診断」を活用しましょう。適職診断では、簡単な質問に答えるだけであなたの強み・弱みとぴったりの職業がわかります。

また、どのような職業を選んだらいいか就活軸も見つかるため、これから就活を始める今に取り組むのがベストです。

既卒就活で後悔しないためにも、今すぐ診断してみましょう。

たった3分で自己PRが完成!スマホで簡単に作れるお役立ちツールです。

⑥結果連絡・手続きなど

二次面接が終了すると大抵の場合、選考会自体も終了します。クロージングがおこなわれ、それ以上の選考はおこなわれません。

二次面接後の流れは、おもに以下の2つに大別されます。

二次面接後の流れ

- その場で合否が発表されるパターン

- 後日個別に合否が発表されるパターン

その場で合否が発表される場合、全員の二次面接が終了した後に結果発表まで待機します。解散まで油断せず、身だしなみや行動に注意を払いましょう。

後日合否が発表される場合、二次面接後すぐ解散となります。面接官やスタッフにお礼を告げ、礼儀正しく会場を後にしましょう。

選考会での押さえておくべきマナーをポイントごとに解説

選考会での押さえておくべきマナーをポイントごとに解説

- 服装指定がなくてもスーツで行く

- メモや筆記用具を持っていく

- 企業の下調べや質問の用意を徹底する

- ④事前課題がある場合は当日までに済ませておく

ここまでの説明で選考会の内容から目的、当日の流れまで総合的に理解できたでしょう。ここからは、選考会に臨む際のポイントや知っておくべきことを解説します。

選考会では特に服装や持ち物などが指定されない場合もありますが、マナーとしておこなっておくべきことがいくつかあります。

選考会でネガティブな印象を残さないためにも、以下で事前に選考会のマナーをチェックしておきましょう。

服装指定がなくてもスーツで行く

選考会には、服装指定がなくてもスーツを着用していきましょう。企業にとって、ビジネスにかかわる場面にはスーツで出向くのが基本だからです。

実際、服装指定がない場合でも多くの学生がスーツで選考会に参加します。自分だけ私服だと気になって選考に集中できないこともあるため、スーツを着用するのが無難です。

また「私服可」「服装指定なし」とあっても、社交辞令的に書いているだけの場合もあります。スーツか私服かで悩んだ場合は、スーツの着用がおすすめです。

ただし、企業も「緊張せずラフな気持ちで参加してほしい」と考えている場合がほとんどです。スーツを着用しつつも、過度に緊張せずリラックスして臨むことを心掛けましょう。

面接の服装やマナーは、事前に以下の記事でチェックしておきましょう。「せっかく買った洋服が面接で着られない」とならないよう、早めにチェックしておくことをおすすめします。

面接のスーツの色

面接のスーツは何色が正解? 3つの鉄則をおさえれば黒以外でもOK

スーツのスカート丈

スーツのスカート丈は油断禁物! 就活で好印象を残すマナーと選び方

メモや筆記用具を持っていく

持ち物に指定がない場合も、必ずメモや筆記用具を持参しましょう。メモがないと、企業からの連絡や企業説明などを記録として残せないためです。

当日は個別にメモ用紙が用意されていない場合もあるため、自身で確実に用意しておきましょう。

企業の担当者が話している最中にメモを取るのは失礼ではありません。むしろ積極的な学生だと、好意的に評価してもらえるでしょう。

ただし、タブレットやPCにメモを取る場合は、必ず許可を取るようにしてください。許可なくデジタル端末を開いていると、ほかの作業をしていると勘違いされ、ネガティブな印象を与えることがあります。

また、スマートフォンでのメモは印象が悪いため、控えましょう。なるべく紙のメモを用意しておくのが無難です。

選考会でのメモのマナーを知りたい人は、以下のQ&Aもチェックしてみてください。就活でのメモのマナーについて、解説しています。

企業の下調べや質問の用意を徹底する

選考会に臨む際は企業の下調べを徹底し、気になる点はすぐ質問できる状態にしておきましょう。選考会は説明会とは違って、企業理解ができている状態が想定されているためです。

特に二次面接までおこなわれる選考会では、細かい志望理由や企業での将来の展望も質問される可能性があります。その場合、十分な企業理解ができていなければ的確な返答は困難です。

また、面接では逆質問という志望者から企業担当者に質問を投げかける時間が設けられる場合もあります。積極的に質問できれば担当者にポジティブな印象を残せるため、企業理解とそれに付随した質問の用意は徹底しておきましょう。

「下調べをどこまでやれば良いのか」は学生が迷いやすい部分です。最低でも、企業が歩むべき指針を示している企業理念は頭に入れておきましょう。

また、自分が受ける会社が何をしているのかの事業内容は人に伝えられるくらい理解しておきましょう。

今後の事業計画などがホームページ(HP)に掲載されていれば、確認し覚えておくのが無難です。

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。

そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。

まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

事前課題がある場合は当日までに済ませておく

選考会に際して事前課題が出されている場合、当日までに必ず済ませておきましょう。課題を出さない志望者が面接を通過するのは難しい場合がほとんどです。

事前課題では学生の思考力やリサーチ力がチェックされます。それをもとに選考がおこなわれるため、事前課題は選考の第一ステップとも言えるのです。

また事前課題の提出がある選考会では、事前課題への取り組みやそのなかで苦労した点、どのように克服したのかなどを問われるケースもあります。

事前課題を提出するだけでなく、提出までのプロセスも自分なりにまとめ、言語化しておきましょう。

面接のマナーや準備に関しては、以下の記事をチェックしてみてください。選考会で好印象を残すためにも、面接の基本中の基本は事前に押さえておきましょう。

面接の服装

面接の服装に迷う就活生必見! 基本マナーから私服対策まで完全網羅

対面面接のマナー

対面面接のマナー|入退室の流れからミスのリカバリーまで解説

面接準備

面接の準備完全版|あなたを最大限に魅せる17の土台作り

選考会にはデメリットもある! 注意点や知っておくべき3つのポイントを解説

選考会にはデメリットもある! 注意点や知っておくべき3つのポイントを解説

- 事前に対策を立てづらい

- 企業理解が不十分なまま選考に入るケースがある

- 待ち時間が長くなりやすい

ここまで解説してきたとおり、選考会は一日で複数の選考ステップをクリアできる、志望者にとってもメリットの多いイベントです。しかし、選考会にはデメリットも存在します。

デメリットや注意点を知らないまま選考会に臨むと、当日思わぬ失敗をする可能性があります。事前にチェックし、当日やそれまでの準備段階で困らないようにしておきましょう。

この項では選考会の3つのデメリット・注意点を、その対策法とともに紹介します。

①事前に対策を立てづらい

選考会は企業が独自におこなっているケースが多く、対策を立てづらいのがデメリットです。筆記試験・適性検査と面接で、ともに通常の選考とは異なるものが用意されていることもあります。

特に筆記試験が独自に設定されている場合、専門知識を問う試験や小論文が実施される場合もあります。事前に要項が公開されている場合もあるため、内容や当日の流れをチェックして、できる限りの対策を講じておきましょう。

当該企業が選考会を毎年おこなっている場合、口コミサイトなどで詳細をチェックできる場合もあります。情報がある場合、それらを参考に対策するのもおすすめです。

ただし、傾向や実施要項が前年と異なる場合がある点にも留意しておきましょう。

- 選考会の事前情報が一切ない場合、どのように選考や面接の対策をすべきですか?

過去に実施された形式の選考への対策と一般選考の対策を並行しておこなっておく

記事の説明の通り、まずは就活系口コミサイトなどを利用して前年以前の選考会に関する情報がないかどうかを確認してみましょう。

やり方が変わる可能性もありますが、同じ可能性もある以上、やっておいて損はありません。

まったく情報が得られない場合は、選考会に限らない一般的な採用選考プロセスの準備を進めておきましょう。汎用スキルを高めるという意味では、他社の準備と絡めても良いと思います。

筆記試験、論述試験、面接の一般的な準備をしたうえで、個別対策としては企業のHPや広報に目を通して、企業理解を深めておくことが有効です。

②企業理解が不十分なまま選考に入るケースがある

選考会は比較的早い時期におこなわれる場合も多く、企業理解を深めて臨むのが難しいのも大きなデメリットです。選考会前のオフィス見学やOB・OG訪問が難しいため、インターネットの情報を頼りに選考会に臨む人も多くいます。

また、企業理解が浅いまま選考会に望んだ場合、たとえ内定が出ても快諾しづらいでしょう。その企業を深く知らないままでは、本当に自分がその企業に入社すべきかを見定められないためです。

選考会に臨む際は企業理解をできるだけ深めておくだけでなく、「内定が出たらどうするのか」も考えておきましょう。

事前に内定をもらった際の対応を考えておけば、選考会で過度な不安を感じることなく対応できます。

企業分析のやり方は、以下の記事を読んで実践すればマスターできます。注意点も解説しているので、ぜひチェックして的確な企業分析をおこないましょう。

③待ち時間が長くなりやすい

選考会では多くの志望者の選考を一度におこなう分、待ち時間が長くなりやすいのもデメリットです。自分の選考が始まるまでに待機時間があるだけでなく、自分の筆記試験や面接が終わった後も待ち時間が発生します。

どんなに待ち時間が暇に感じても、スマートフォンを触ったりほかの志望者と談笑したりするのは避けましょう。ほかの志望者の迷惑になるのはもちろん、企業側からの評価が下がる可能性があります。

たとえ選考の結果が良くても、態度が悪いと不合格にされる可能性もあります。当日の待ち時間の過ごし方には特に注意を払いましょう。

当日配られたパンフレットを読み込む、選考のイメージトレーニングをするなど、選考につながることに絞って行動してください。

- 志望企業では、1Day選考会か一般的な選考フローのどちらかを選べるのですが、どちらがおすすめですか?

より早い段階で実施されることの多い「1Day選考会」がおすすめ

選べる場合は【1day選考会】をおすすめします。

しっかりと準備できる一般的な選考フローを選びがちですが、おすすめなのはより早い時期におこなわれる1Day選考会です。

準備期間が少ないので不安に思う学生もいるでしょうが、早めに内定を獲得できる可能性があるのは大きなメリットです。

一般的な選考フローよりも、先におこなわれる選考会で内定を獲得したほうが、採用枠が多く残っているため、選考を有利に進めやすいでしょう。

選考会で失敗しないために意識すべき3つのポイントを解説

選考会で失敗しないために意識すべき3つのポイントを解説

- 自己分析を済ませておく

- 事前に選考・面接の対策を立てておく

- 当日の待ち時間で質問や感想を考えておく

ここまでの説明で、選考会の流れや注意点など、具体的な部分への理解も深まったでしょう。この項では、実際に選考会に臨む人に向けて選考会で失敗しないために意識すべきポイントを紹介します。

紹介するポイントは3つです。当日を迎える前にすべき2つのことに加え、結果を左右する当日の過ごし方も解説します。

アドバイザーの意見も交えて紹介するので、ぜひ対策を立てる際の参考にしてみてください。

①自己分析を済ませておく

選考に臨むうえで、自身の価値観や考え方の言語化は必須です。自分の過去・現在・未来にそれぞれ焦点を当て、具体的な例とともに説明できる状態にしておきましょう。

自己分析は、以下のステップに沿っておこなうのがおすすめです。

自己分析の7ステップ

- 自己分析のテーマを1つ決める

- 過去の経験のなかからテーマに関する実例をピックアップする

- それぞれのシーンに対して「なぜ」を繰り返してエピソードを具体化する

- 複数のテーマで①~③を繰り返す

- 分析内容の整理・今との比較を通じて共通点や変化した点を探す

- 過去と現在の自分をもとに将来像を考える

- 他人に質問して周りが思う印象や強み・弱みを整理する

この順で自己分析をおこなえば、自身の一貫した軸を見つけられます。自己分析の具体的な方法が気になる人は、以下の記事もチェックしてみてください。

②事前に選考・面接の対策を立てておく

自己分析で自分の価値観や考え方、キャリア観を明確にしたら、それらを選考会に参加する企業でのキャリアに落とし込みましょう。具体的な展望を描いておけば、選考会の面接でも焦らず受け答えできるでしょう。

特に二次面接では、価値観や考え方に付随した具体的な部分まで深掘りされます。自分のことに加え、その企業に入社した際の具体的な展望まで伝えられれば、自身の熱意や積極的な姿勢を効果的にアピールできるでしょう。

また、面接だけでなく筆記試験・適性検査の対策を徹底しておくことも重要です。二次試験前の筆記試験でつまずくことがないよう、満遍なく対策しておきましょう。

- 選考会では、一次面接と二次面接でそれぞれ違うことを聞かれるのでしょうか? どう対策すれば良いかわかりません。

一次面接は具体的なエピソード、二次面接は企業と自分の結びつきを伝えよう

一次面接はおもに「人柄」や「人間性」、学生生活での経験などを通じて応募者の基礎的な適性やコミュニケーション能力を見極める場とされています。

そのため、自己紹介や学生時代の活動、得意・不得意なことなどの質問が多いです。自分らしさが伝わるエピソードを準備し、落ち着いて答えましょう。

一方、二次面接では「採用後の活躍」を見据え、志望動機や企業での展望が深掘りされます。なぜこの企業で働きたいのか、そのなかでどう貢献したいかを具体的に伝えると良いでしょう。

また、二次面接では「なぜ?」と深掘りされる質問が多いため、自己分析を通じて価値観やキャリアビジョンを明確にしておきましょう。

面接の練習法がわからない人は、以下で効果的な練習法をチェックしましょう。面接は内定に直結する選考ステップのため、徹底的に対策しておくことが肝心です。

③当日の待ち時間で質問や感想を考えておく

選考会で良い結果を残すには、当日の準備も欠かせません。選考前の待ち時間は面接を想定し、受け答えの想定や逆質問を考える時間に充てましょう。選考後は次の面接の予行演習をしたり、その日の感想をまとめたりするのがおすすめです。

前述のとおり、選考会では比較的長い待ち時間が発生します。待ち時間を有効に活用できる人となんとなく過ごす人では、結果に差が出るのは明白です。

当日の待ち時間を有効活用するためにも、事前に待ち時間の使い方を決めておきましょう。面接で伝えたいことを書いたメモや、企業分析をまとめたシートを用意しておくと当日時間を無駄にせずに済みます。

人間は未知に対して恐怖を感じ、慣れに対して安心を覚えます。

平常心を保って安定したパフォーマンスを発揮するためには、いかにその状況に慣れておくかが必要です。

当日の時間を使って、イメージトレーニングを繰り返し実施することで、脳内で状況が何度も繰り返し再生され、慣れに近い感覚を覚えるようになります。

自分が堂々と回答している姿を繰り返しイメージしましょう。

あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!

職業選択においてやりたいことはもちろんですが、その中でも適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうため適職への理解が重要です。

そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業と低い職業を診断できます。

まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみよう!

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

選考会で周りと差をつけるポイントは? プロのアドバイスをもとに解説

万全の対策を立てて臨むのが難しい選考会では、どのような要因が志望者同士の差につながるのでしょうか。この項では、ここまでの注意点や失敗しないためのポイントを踏まえたうえで、プロのキャリアアドバイザーの見解をチェックしてみましょう。

ここでは人事の経験も持ち、現在は新卒学生、第二新卒、管理職など幅広い相談者のサポートをしているキャリアコンサルタントの高尾さんに、選考会で差をつける秘訣を聞いてみました。

アドバイザーコメント

選考会で周りと差をつけるには「対策方法」と「当日の振る舞い」が重要

まずは徹底した自己分析と企業研究をおこないましょう。選考会は早期に内定を目指す学生も多く参加しており、企業も意欲や理解度の高さを重視します。

そのため、自分の強みやキャリアビジョンを明確にし、志望企業との共通点を理解しておくことが重要です。

また、企業研究では、事業内容だけでなく業界全体の課題や競合他社についても把握しておくことで、選考会で具体的な志望動機を伝えやすくなります。

次に、面接の対策もおこないましょう。特に面接では、「なぜその企業で働きたいのか」「その企業で何をしたいのか」などを問われます。自分の価値観や考え方への深掘り質問に対する準備が不可欠です。

自分の回答を言葉にしてまとめ、面接時にスムーズに答えられるようにしておくと良いでしょう。

当日の振る舞いや礼儀で誠実さをアピールしてほかの学生と差をつけよう

主体的な学生や、会話のなかで細やかな気配りが感じられる学生が注目されやすいため、準備と当日の振る舞いを意識することで、ほかの志望者と差をつけやすくなります。

まず、待ち時間を漫然と過ごすのではなく、面接での伝えたいポイントや逆質問を考えたり、企業のパンフレットや事前メモに目を通したりすることで、面接でのパフォーマンスを高めましょう。

また、選考会では挨拶や礼儀なども見られています。自身の姿勢や表情に気を配り、誠実な印象を与えられるようにしましょう。

最後に選考会後の気になる3つのポイントをチェックしておこう!

最後に選考会後の気になる3つのポイントをチェックしておこう!

- お礼メールは送らなくても言い

- 内定が出ても承諾するか慎重に考える

- 面接の振り返りをおこなって次に活かす

ここまで、選考会の概要や流れ、ポイントなどを総合的に解説してきました。実は、選考会が終わった後も、注意すべきポイントがいくつか存在します。

この項では、選考会後に志望者が悩みがちな3つのポイントについて解説します。選考会前、選考会中のポイントと併せてチェックしておけば、より不安なく選考会に臨めます。

ポイントをしっかり理解して、選考会を良い形で締めくくりましょう。

①お礼メールは送らなくても言い

選考会後には、会社訪問後やOB・OG訪問後に送る「お礼メール」を送る必要はありません。選考会後にお礼メールを送らなかったことで、ネガティブな評価をされることはないためです。

ただし、気持ちのこもったお礼メールを送ることで、ポジティブな印象を残せます。

実際、リクナビが2018年に学生・社会人・人事担当者計402人を対象に調査した、就活準備ガイドの調べによると、詳細な感想が書かれたお礼メールや、熱意のこもったお礼メールは人事担当者の印象に残りやすいとの意見が多く寄せられています。

お礼メールの送信はマストではないですが、伝えたいことがある場合や、疑問点がある場合はお礼とともに人事担当者にメールを送るのがおすすめです。

②内定が出ても承諾するか慎重に考える

選考会は早い段階でおこなわれることがほとんどです。別の企業から内定が出る可能性も想定したうえで、内定を承諾するかを慎重に考えましょう。

たとえばほかに気になっている企業があっても、選考会で内定を承諾した場合、興味がある企業の選考を受けられないまま就活が終了します。内定承諾を後悔する可能性もあるため、他企業の選考スケジュールや自身の興味をもとに検討することが重要です。

特に就活初期の選考会で内定をもらった場合、すぐ内定を承諾したくなるかもしれません。安易に承諾せず、自分が本当にその企業でキャリアを積みたいのか考え、納得した場合のみ承諾しましょう。

内定が出た場合に備えて、以下の記事にも目を通しておくのがおすすめです。事前に自身の判断基準を明確にしておけば、よりストレスなく就活を進められます。

- 選考会で内定を承諾すると、その後就職活動を続けることはできないのでしょうか。また、ほかの企業から内定をもらった後で選考会でいただいた内定を辞退するのはマナー違反ですか?

迷っている場合は内定を保留にしてもらえるかを相談してみよう

内定を承諾した後も、就職活動を約半数の人が続けていたというデータもあるくらいですが、内定を承諾するということは、雇用の合意がとれ労働契約が成立していると見なされます。

なので、内定承諾後に就職活動を続けることはマナー違反となります。

どうしても迷っている場合は、内定を保留にして待っていただけるかどうかを相談してみると良いでしょう。

③面接の振り返りをおこなって次に活かす

選考会参加後は、必ず面接の振り返りをおこないましょう。振り返りは、次の選考でより良い結果を残すために欠かせない要素の一つです。

うまくいった部分、そうでない部分を整理し、それぞれの理由を深掘りすることで、次の面接で意識すべきポイントが明確になります。

失敗した部分に向き合い、同じ失敗をしないために改善策を講じることが振り返りのなかでも特に重要です。失敗と改善を繰り返すことで、面接での受け答えのレベルを着実に高められます。

逆に面接の振り返りをおこなわなければ、いつまでも同じミスを繰り返したり、面接に慣れるのに時間がかかったりします。選考の際は必ず振り返りまでおこない、次につなげる意識を持って毎回の選考に臨みましょう。

実は、優秀な学生ほど、うまくいった点や改善点を見直し、次の選考でより良い結果を出すための工夫を重ねています。

たとえば、ある学生は企業の具体的な業務内容に関して質問され、準備不足でうまく答えられませんでした。

その後失敗をバネに次の選考までに企業研究を徹底した結果、企業研究に基づいた自分の強みやキャリア展望を伝えられるようになり、内定を獲得しました。

振り返りを通じて自分の成長を実感し、改善を続けることで、自然と自信も備わり、内定に大きく近づけます。

反省を活かしながら効率よく就活を進めたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。同じミスをしないように工夫すれば、大事な場面での失敗を減らして好印象を残せること間違いなしです。

選考会のポイントを押さえて本番で周りの学生に差をつけよう!

この記事では、選考会の概要から具体的な流れ、選考通過のポイントなどを紹介しました。記事をチェックすることで、落ち着いて選考会に臨めるでしょう。

選考会で成果を残したい人は、この記事で紹介した周りと差をつけるポイントや、キャリアコンサルタントのアドバイスを繰り返しチェックし、取り入れてみてください。

ポイントを理解して本番で実践できれば、選考会で内定をもらえる可能性を高められます。

アドバイザーコメント

選考会とは早期化する現代の新卒採用市場をありありと示す採用イベント

近年、人手不足と若者の人口減少にともない、新卒採用市場は需要過多の状態になっています。内定人数の目標に達せず、募集期間を延長する企業も少なくないため、採用活動はどんどん長期化する傾向にあります。

一方、長期間にわたって採用活動を続けるのは企業側にとっても負担が大きく、長期化すると翌年度の採用業務にも影響を及ぼすため、「早く採用を締め切りたい」というのが人事部の本音なのです。

したがって、内定出しはどんどん早期化する傾向にあり、早く内定を獲得したい学生にとっては好機の状況にあるといえるでしょう。

しかし、企業にとってはたとえ人数を確保するためであったとしても、採用基準を下げるのは苦渋の選択です。基準を下げてしまうと入社した後の育成にいっそうのコストを要してしまいます。

「できる限り良い学生を、できる限り早く」獲得しようとする意図の表れの1つが、選考会というスタイルだといえるでしょう。

自分が社会人として当たり前の基準を満たした存在だと示せるかが内定獲得の肝

一部の突出した高スキル採用を除いては、企業が求めているのは概して「社会人としての当たり前の基準を持っている人材」です。特に選考会は短期決戦になるため、自分がその基準に見合う人材であることをいち早く示す必要があります。

身だしなみやあいさつ、受け答え、時間厳守など、対人関係の基本的な部分をしっかりと押さえて臨んでください。

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

中小企業診断士/キャリアコンサルタント

Shigeki Komatsu○営業企画・マーケティング・情報システム・総務・人事・経営企画室など幅広いキャリア経験を持つ。現在はキャリア形成や能力開発に向けた企業研修や個人面談などを提供している

プロフィール詳細キャリアコンサルタント

Arisa Takao〇第二新卒を中心にキャリア相談を手掛け、異業種への転職をサポートする。管理職向けの1on1やコンサルティング業界を目指す新卒学生の支援など年齢や経歴にとらわれない支援が持ち味

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/産業カウンセラー

Yoshiko Kato〇人材会社で約15年間、18,000人以上のキャリア相談を受けてきた。独立後は企業や大学、個人と契約し、キャリア構築の支援をおこなう。キャリアコンサルタント歴は20年以上

プロフィール詳細