この記事のまとめ

- 就活に「失敗」は存在しないが、マインドの切り替えが重要!

- 就活がうまくいかなかった場合は8つの進路を検討しよう

- 「就活に失敗した!」と思った時の5つのNG行動に注意

就活が思い通りに進まず、「自分は就活に失敗したのでは?」と感じてしまうことはよくあることです。「このまま就職できなかったらどうなるのか」「周囲が順調に進んでいるなかで、自分だけ取り残されているような気がする」といった不安を抱え、周りと自分を比較して強い焦りを感じる人もいます。

しかし、書類選考や面接で思うような結果が出なかったからといって、それが人生のすべてを決めるわけではありません。就活はあくまで人生の一つの通過点であり、今後のキャリアを築く方法は無数にあります。

この記事では、そんな不安を感じる学生に向けて、キャリアアドバイザーの杉原さん、谷猪さん、板谷さんのアドバイスを交えながら、就活が思い通りにいかなかったときの選択肢や、次の一歩を踏み出すための具体的な考え方を解説します。

大企業からベンチャー、起業・副業など、ユニークな生き方も提案するパーソナルコーチとして活躍する板谷さんからは、自分の人生に納得感を持てる仕事への出会い方についてアドバイスをもらっています。ぜひ参考にしてみてくださいね。

【完全無料】

大学3年生(27卒)におすすめ!

就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール

1位:適職診断

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

2位:面接力診断

39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう

3位:自己分析ツール

選考で使えるあなたの強み・弱みがわかります

4位:WEBテスト対策問題集

SPI、玉手箱、TG-WEBなどの頻出問題をこれ1つで効率的に対策できます

5位:内定者ES100選

大手内定者のESが見放題!100種類の事例から受かるESの作り方がわかります

【併せて活用したい!】

選考前に必ず使ってほしい厳選ツール

①自己PR作成ツール

自己PRがまとまらない人は、ツールを活用して自己PRを完成させよう

②志望動機作成ツール

5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機を自動で作成します

就活に失敗してもその後の再チャレンジで成功に変えることはできる

就活で内定を得られなかったり、入社後に「思っていたのと違う」と感じたりすることは決して珍しいことではありません。しかし、大切なのは、その結果をどう捉え、どのように行動するかです。

記事では学生が「失敗」と捉えてしまいがちな出来事の本質を整理し、前向きにキャリアを築くための視点を提供します。また、就活がうまくいかなかった場合に選べる8つの進路を紹介し、それぞれのメリットやポイントについても詳しく解説します。今だからこそできる行動を、一つずつ確認していきましょう。

また、失敗したと感じ「今後どうすればいいのかわからない」という人に向けて、気持ちの整理の仕方や、焦らず次の一歩を踏み出すためのアドバイスも紹介しています。就活の結果を踏まえて、自分に合った道を見つけるためのヒントを伝授するので、ぜひ最後まで読んでみてください。

面接が上手くいかないときは、面接回答集を活用してください

面接で聞かれる質問に答えられるか不安ですよね。ただ、何を質問されるか分からず対策しようにも出来ない人は多いはず。

そこで、活用したいのが無料の「面接回答例60選」です。この資料があれば、伊藤忠商事や森永製菓、トヨタ自動車などの人気企業の面接でもよく聞かれるような質問とその答え方60通りが一目でわかります。

どんな質問が来ても確実に回答できるようになれば、面接はもう怖くありません。今すぐ活用し、面接を突破するのに役立てましょう!

・あなたの強み・長所を教えてください。

・あなたの夢を教えてください。

【花王株式会社】

・この職種を希望する理由を教えてください。

・あなたにとって仕事とは何ですか。

【森永製菓】

・あなたの強みを当社でどう生かせますか。

・当社の業界を志望する理由を教えてください。

そもそも就活に明確な「失敗」は存在しない!

そもそも就活において明確な「失敗」というものは存在しません。なぜなら、就活は一度限りのものではなく、何度でもやり直しができるからです。また、たとえ思い通りの結果にならなかったとしても、それは長いキャリアのなかの一つの通過点にすぎません。

むしろ、「うまくいかなかった」と感じた経験こそが、後々のキャリア形成において重要なヒントや転機になることもあります。自分に合わない企業に無理に入社するよりも、一度立ち止まり、本当にやりたいことや自分に合った働き方を見つめ直す機会を得られることは、決してマイナスではありません。

また、社会人として働くなかで新たなスキルを身に付けたり、違う道を模索したりすることで、数年後には「当時の失敗があったからこそ、今がある」と思える日が来ることもあります。だからこそ、一時的な結果だけを見て「失敗」と決めつける必要はないのです。

アドバイザーからあなたにエール就活における失敗や成功は自分の受け取り方によるものが大きい

「第一志望の企業に受からなかった」「次々と不合格の連絡が届く」など自分の想定していなかった結果が続いてしまうと自分のなかで勝手に「失敗」と思い込んでしまうこともありますよね。ただ、「失敗」や「成功」というのは自分の心持ちや考え方によるところも大きいです。あなたにとっての理想の生活や理想の仕事とはどんなものでしょうか。

どうしても行きたかった企業に落ちてしまったとしても、人生は続きます。別の会社で実績を積み、その経験を元に学生時代に第一志望の企業に転職し、役職を上げていく人もいます。大手広告代理店などに多いです。

自分の人生に納得感を持てるように全力で取り組める仕事と出会おう

最初は不本意ながら入社した企業だとしても入ってみると、働く人や環境に恵まれてやりがいを感じながら、新卒から長期的に成果を上げている人もいます。

自分にかける言葉は自分で選択することができます。「この人生で良かった」と自分自身のなかで納得感を得ることが大切です。周りの人からの言葉に影響されすぎることなく、自分の結果や現状に納得できるように、思い切り取り組める仕事と出会えると良いですね。

就活に失敗したと感じても心構えを変えるだけでも状況が好転することもあります。この記事で紹介している9つの方法を試してみてください。

その後はどうなる? 就活の失敗を感じたら検討したい8つの進路

その後はどうなる? 就活の失敗を感じたら検討したいの8つの進路

就活の結果に納得がいかなかったとしても、選択肢がなくなるわけではありません。むしろ、就職活動を経て見えてきた課題や新たな気づきを活かし、自分に合った進路を再考できるチャンスです。「就活に失敗したかもしれない」と感じたときは、次の行動をどうするか、一度立ち止まって見つめ直した方が良い時でもあります。

新卒一括採用が一般的な日本では、「卒業までに就職を決めるべき」というプレッシャーを感じやすいですが、実際にはさまざまな進路があります。大切なのは、自分の状況に合った選択肢を見つけ、冷静に次のステップを決めることです。

ここでは、就活の失敗を感じたときに検討できる8つの進路を紹介します。

以下の記事では、就活に失敗するかもと不安から既卒で就活するか、留年するか迷っている人向けにキャリアコンサルタントがアドバイスしていますので、併せて読んでみてください。

①既卒での就活に挑戦する

新卒の就職活動で内定が得られなかった場合、卒業後に「既卒」として就活を続ける選択肢があります。

既卒

大学や専門学校を卒業した後に就職活動をおこなう人

近年は既卒を採用枠に入れる企業も増えており、既卒を対象とした就活を取り巻く状況が変わりつつあります。厚生労働省の「労働経済動向調査」によると、2019年度の新規学卒者採用枠で既卒者の応募を受け入れた事業所は全体の70%でした。このように、企業の採用方針も柔軟になり、新卒枠に準ずる形で既卒を受け入れる企業も増えているのです。

メリット

- 新卒枠での就活を継続できる:卒業後1~2年以内であれば、新卒採用と同じ扱いで選考を受けられる企業も多い。

- 時間をかけて準備できる:新卒時の就活で見えてきた課題を改善し、面接対策やスキル習得に取り組む余裕がある。

- インターンやアルバイトを通じて経験を積める:実務経験を積むことで、自分の強みを明確にし、より適した企業に応募できる。

デメリット

- 企業によっては新卒採用枠から外れる:すべての企業が既卒を受け入れているわけではないため、応募先の選定が重要になる。

- 卒業後の空白期間の説明が求められる:面接で「なぜ既卒として就活を続けているのか」をしっかり説明できるよう準備が必要。

既卒として就活をする場合、新卒時にうまくいかなかった理由を振り返り、改善することがカギになります。新卒枠と同じように挑戦できる期間は限られているため、計画的に進めることが重要です。

既卒として就活を成功させるためには、卒業後の日々の過ごし方が大切です。「何もしていませんでした」はNGです。就職エージェントに登録したり、学校のキャリアセンターに相談に行ったり、アルバイトで自分の生活費を稼ぐなど、就職に対する意欲を見せることが重要です。

②留年して就活をやり直す

卒業を延期し、もう一度新卒として就活をやり直すという選択肢もあります。

留年して就活をやり直すことには慎重な判断が必要ですが、一定のメリットもあります。特に、今のまま卒業しても満足のいく進路が見えない場合、もう1年時間をかけて準備し、納得のいく形で就活に臨むことができます。

メリット

- 完全に新卒枠での就活ができる:既卒とは異なり、通常の新卒採用と同じ扱いで選考を受けられる。

- 時間をかけて就活対策ができる:前回の反省を活かし、業界研究や自己分析を深めたり、面接対策を強化したりできる。

- インターンや資格取得に取り組める:留年中に実務経験を積んだり、専門的なスキルを身に付けたりすることで、次の就活を有利に進められる。

デメリット

- 学費や生活費の負担が増える:留年する場合、1年間の学費や生活費をどう確保するかが重要な課題となる。

- 企業によっては留年の理由を問われる:面接で「なぜ留年したのか」を説明する必要があり、明確な理由が求められる。

- 卒業後の年齢が上がる:新卒市場では年齢が大きな障害になることは少ないが、一部の企業では考慮されることもある。

留年という決断は大きなものですが、単なる時間稼ぎではなく、「なぜ留年して就活をやり直すのか」「この1年をどう活用するのか」を明確にすることが成功のカギとなります。無計画に留年すると、結果的に状況が変わらないまま卒業することになるため、慎重に判断する必要があります。

就活をやり直すかどうか悩んでいるなら、以下のQ&Aを参考にしてみてください。

こちらのQ&Aでは留年したときの大手企業への就職についてキャリアコンサルタントが回答しています。大手企業を目指している人は参考にしてみてください。

また、留年するかどうか迷ったときの判断基準については、以下の記事が参考になります。

就職浪人はやめとけといわれがちですが、メリットも存在します。就活のために留年を検討している人はこちらも読んでみましょう。

③公務員試験にチャレンジする

就職活動が思うようにいかなかった場合、公務員試験に挑戦するという選択肢もあります。

公務員は、民間企業とは異なる採用方式を採用しており、一般的な新卒採用とは別枠で募集がおこなわれます。特に、公務員試験は筆記試験の比重が大きいため、大学時代に学んだことを活かしやすく、コミュニケーション能力などが総合的に重視される就活の選考に自信が持てなかった人でも、しっかりと対策をすれば合格の可能性を高めることができます。

メリット

- 筆記試験が中心の選考:面接よりも筆記試験の比重が高いため、しっかり勉強すれば合格のチャンスがある。

- 年齢制限があるため、再挑戦がしやすい:公務員試験には年齢制限があるが、多くの試験で30歳前後まで受験資格があるため、既卒でも挑戦しやすい。

デメリット

- 試験対策に時間がかかる:公務員試験は範囲が広く、しっかりと勉強する必要があるため、短期間で合格するのは難しいこともある。

- 競争率が高い:特に人気の高い自治体や国家公務員試験は倍率が高く、一度で合格できるとは限らない。

- 民間企業とは異なる働き方になる:公務員の業務は民間企業とは異なるため、「自分のやりたい仕事ができるのか」をよく考える必要がある。

公務員試験に挑戦する場合、試験のスケジュールをしっかり把握し、計画的に勉強を進めましょう。また試験の難易度は高い傾向にあるため、長期的な視点で準備する必要があります。

就活がうまくいかなかったとしても、公務員試験に挑戦するのも一つの道です。本気で目指す人のために、この記事で必要な知識をしっかりまとめています。

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。

そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。

まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

④進学や留学で視野を広げる

就職活動が思うようにいかなかった場合、大学院に進学したり、海外留学を経験したりすることで、新たなキャリアの可能性を広げるという選択肢もあります。メリットは、知識や経験を積む間に、今後のキャリアと向き合う時間を得られる点です。

大学院進学の場合、特定の分野で専門性を深めることで、研究職や高度な専門知識を求める企業への就職を目指すことができます。一方、海外留学は語学力の向上だけでなく、異文化に触れることで視野が広がり、新たな価値観を得る機会にもなります。

メリット

- 専門知識を深め、より高度な職業を目指せる:大学院進学により、研究職や専門職(エンジニア、コンサルタントなど)への道が開ける。

- 留学経験が就職活動の強みになる:海外での経験を通じて語学力や異文化適応力を身に付けることで、グローバル企業や外資系企業の採用に有利になる。

- 就職活動を仕切り直せる:大学院進学や留学によって、次の就職活動までの時間を確保し、新しいキャリアプランを立て直すことができる。

デメリット

- 学費や生活費の負担が大きい:進学や留学には費用がかかるため、経済的な計画が必要。奨学金制度などの活用も視野に入れる。

- 目的を明確にしないと時間を無駄にする可能性がある:「就活から逃げるため」に進学や留学を選ぶと、結局将来の方向性を見失うことになりかねない。

- 帰国後や修了後のキャリアプランを考える必要がある:留学や大学院修了後の進路をしっかり考えたうえで選択することが重要。

進学や留学は、次のキャリアを考える時間を確保する手段として有効ですが、「なぜその道を選ぶのか」を明確にすることが大切です。

大学3〜4年時の就職活動の代わりに進学や留学を選ぶ人の割合は、国や大学によって異なります。そのため一概には言えませんが、日本においては最近のデータでは、おおよそ10%〜20%の学生が進学や留学を選択しているとされています。

就活に失敗したと感じても、次のキャリアに活かせる専門知識を身に付けることで新たな道が開けます。大学院進学を選択した人の例をこの記事で紹介しています。

文系大学院生

文系の大学院生の就活事情を解説! 就職を成功させる3つのポイント

大学院中退

大学院を中退したら終わり? 5ステップで就職を成功させよう

また、留学を検討している人は、以下の記事も参考にしてください。

⑤起業やフリーランスとして独立する

企業に就職する道だけがキャリアではありません。自ら事業を立ち上げたり、フリーランスとして働くことで、独自のキャリアを築くという選択肢もあります。

近年、フリーランスとして働く人々の数は増加傾向にあります。ランサーズ株式会社の調査によれば、2015年から2021年にかけて、フリーランス人口は約640万人増加し、総数で1,577万人に達しました。

近年では、個人でビジネスを立ち上げるハードルが低くなり、IT・デザイン・ライティング・コンサルティングなど、特定のスキルを活かしてフリーランスとして働く人も増えています。また、スタートアップ支援やクラウドファンディングなどの制度を活用すれば、比較的少ない資金で起業することも可能です。

メリット

- 自分のやりたいことを仕事にできる:企業に依存せず、自分のアイデアやスキルを活かして働くことができる。

- 収入の上限がない:成功すれば、会社員以上の収入を得ることも可能。

- ライフスタイルを自由に設計できる:勤務時間や働き方を自分で決められるため、柔軟な生活が可能。

デメリット

- 安定した収入を得るまで時間がかかる:特に起業やフリーランスは、収入が安定するまでの期間があるため、資金計画が必要。

- 自分で営業・経理・契約管理をする必要がある:会社員とは異なり、仕事の獲得や経営の管理をすべて自分でおこなう必要がある。

- スキルや実績が求められる:フリーランスや起業では、自分の市場価値を証明できるスキルや実績がないと仕事を得にくい。

起業やフリーランスは自由度が高い反面、リスクも大きいため、事前にしっかりとした計画を立てることが不可欠です。

新卒でフリーランスになったり起業したりすると、一般的な社会常識が身に付かず、一般的な企業での仕事の流れについてなども教えてもらう機会がありません。フリーランスはいつでも選択することができます。自分自身の力を付けるためには、ある程度企業で勤めた方が長期的なキャリアを考えるうえでは良いかもしれません。

⑥アルバイトで社会経験を積む

すぐに正社員として働くのではなく、アルバイトをしながら社会経験を積むという選択肢もあります。

アルバイトを通じて実務経験を積みながら、改めて自分に合う仕事を見つけることができます。また、長期的にアルバイトとして働くことで、その企業で正社員登用のチャンスを得られることもメリットです。

メリット

- 社会経験を積みながらスキルを磨ける:接客・営業・事務・IT関連など、実務を通じてスキルを学ぶことができる。

- 業界や職種の適性を見極められる:実際に働いてみることで、「この仕事が向いているか」を判断できる。

- 正社員登用の可能性がある:アルバイトから正社員登用をおこなう企業も多く、実績を積めば正社員への道が開ける。

デメリット

- アルバイトのままだとキャリアの選択肢が狭まる:長期間アルバイトを続けると、正社員としての就職のタイミングを逃してしまう可能性がある。

- 待遇や安定性に欠ける:給与や福利厚生の面で、正社員と比べると不安定な部分が多い。

アルバイトを選ぶ場合、ただ働くだけでなく、「アルバイト経験をどのように将来に活かすのか」を意識することが大切です。正社員への登用の機会があるケースもあるので、過去の実績を調べてみましょう。

アルバイト経験は就活の自己PRの鉄板ネタでもあります。こちらの記事でアルバイト経験を最大限に生かす方法を学びましょう。

⑦資格をとってから再就職する

就職活動がうまくいかなかった場合、資格を取得してから再就職を目指す方法があります。

専門性の高い業界や職種では、資格を持っていることで選考時の評価が高まり、アピールポイントになります。これは、知識やスキルの証明として企業に評価されるためです。

さらに、勉強を通じて知識を深めることで、就職後の業務にも役立つ可能性があります。

メリット

- 特定の業界への就職が有利になる:医療、IT、不動産、金融などの業界では、資格を持っていることで即戦力として評価されやすい。

- 未経験でもキャリアチェンジがしやすい:資格があることで、「知識があることの証明」になり、未経験分野への転職のハードルが下がる。

- 学びながら将来の方向性を考えられる:資格取得の過程で「この分野は自分に合っているのか?」と冷静に判断できる。

デメリット

- 資格取得に時間がかかる場合がある:専門的な資格ほど勉強時間が長く、試験に合格するまで時間がかかる。

- 資格だけで就職が決まるわけではない:資格は「知識やスキルの証明」にはなるが、実務経験が重視される職種も多い。

- 経済的な負担がある:資格取得のための講座受講や試験費用がかかる場合があり、計画的に学習を進める必要がある。

資格取得を目指す場合、どの資格が就職に有利なのか、どんな仕事につながるのかを事前に調査しておきましょう。また、資格を取得した後のキャリアプランも考えながら進めることで、より実践的なスキルとして活かせる可能性が高まります。

就職に役立つ資格はたくさんあります。こちらも読んでみてくださいね。

⑧派遣社員からステップアップを狙う

正社員としての内定が得られなかった場合、派遣社員として働きながら経験を積み、そこから正社員を目指すという選択肢もあります。

派遣社員の仕事は、一般事務、営業アシスタント、ITサポート、販売・接客など多岐にわたります。働きながらスキルを身に付けることで、派遣先企業で正社員登用を狙うことも可能です。また、職種によっては派遣の経験を活かして転職市場で有利に働くこともあります。

メリット

- 実務経験を積みながら次のキャリアを考えられる:派遣先での業務経験を活かして、転職の際に「実務経験あり」として評価されやすくなる。

- 正社員登用のチャンスがある:企業によっては、派遣社員から正社員への登用制度を設けているケースも多い。

- 働きながらスキルアップができる:業務を通じて、パソコンスキルや専門知識を身に付けることができる。

デメリット

- 待遇や雇用の安定性が低い:派遣社員は契約期間が決まっており、更新されなければ仕事を失うリスクがある。

- キャリアの方向性を考えて選ぶ必要がある:派遣の仕事のなかには、スキルアップにつながりにくいものもあるため、将来のキャリアを考えて職種を選ぶことが重要。

- 職場によっては正社員登用が難しいこともある:派遣から正社員への道がある企業もあるが、すべての企業で可能なわけではないため、見極めが必要。

派遣社員として働く場合、ただ「仕事があるから」という理由で選ぶのではなく、「この経験が次のキャリアにどうつながるのか」を考えながら職種を選ぶことが大切です。

新卒から派遣社員になる場合は、生涯派遣社員として働きたいのか、それともいつかは正社員になりたいのかを考えましょう。

ずっと派遣社員でいるなら、自身でしっかりとスキルアップを図る必要があります。また、正社員を目指すなら、その期限をきっちりと決めて行動することが大切です。

派遣やパートのなどの雇用形態にはデメリットもありますが、実はメリットもあります。正社員を目指している人はこちらの記事も参考にしてくださいね。

あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!

職業選択においてやりたいことはもちろんですが、その中でも適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうため適職への理解が重要です。

そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業と低い職業を診断できます。

まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみよう!

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

就活の失敗はその後が大事! 立て直しの3ステップを紹介

就活の失敗はその後が大事! 立て直しの3ステップを紹介

- ステップ①何を「失敗」と感じているのかを言語化する

- ステップ②「就活の成功」の方向性を固めて計画を立てる

- ステップ③周りに相談しながら行動する

どのような形であれ、最初の就職がその後のキャリアを決定づけるわけではなく、新卒での就活が終わった後も、やり直しのチャンスはいくらでもあります。既卒や中途での就職はもちろん、人生の選択肢として考えてみると、就職だけが成功を意味するとも限りません。

また、就活で経験した挫折や困難は、長い目で見ればキャリアを見直すきっかけや新たな選択肢につながることもあります。「失敗した」と思う出来事があっても、その経験を次にどう活かすかが大切です。

ここでは、就活の結果に納得がいかなかったとき、どのように気持ちを整理し、次のステップへ進むべきかを3つのポイントに分けて紹介します。

ステップ①何を「失敗」と感じているのかを言語化する

就職活動を振り返るとき、まず大切なのは「何が自分にとっての失敗だったのか」をはっきりさせることです。

「就活に失敗した」と感じる理由は人それぞれですが、そのままあいまいにしておくと、漠然とした不安や後悔が大きくなり、次の行動に移ることが難しくなります。そこで、まずは自分がどの部分に納得がいかないのかを具体的に言葉にして整理することが大切です。

たとえば、次のようなポイントを考えてみると、自分が何に対して「失敗した」と感じているのかが明確になります。

失敗を言語化してみる

・内定が一つも取れなかったことが問題なのか? → 就活の進め方に問題があったのか、それとも応募した企業の選び方が合っていなかったのかを考える。

・第一志望の企業に入れなかったことがショックなのか? → その企業がなぜ第一志望だったのかを振り返り、本当に自分にとって最適な選択だったのかを見直す。

・入社後の環境が想像と違ったことが後悔につながっているのか? → 仕事内容、職場の雰囲気、労働環境のどこにギャップを感じたのかを整理し、次に活かす。

このように、自分が感じている「失敗」の正体を言語化することで、必要以上に悲観的にならずに済みます。また、「就活全体がダメだった」のではなく、特定の部分がうまくいかなかっただけだと気づくことができれば、次の行動に向けて前向きな気持ちを持ちやすくなります。

就活の失敗を客観的に振り返るためには、就職活動におけるステップごとに、どこがいけなかったのかを振り返ると良いです。ステップごとに切り分けることで、どこに課題があるのかを見えやすくなります。

ステップ②「就活の成功」の方向性を固めて計画を立てる

自分が「失敗した」と感じる理由を明確にしたら、次に自分にとっての成功とは何かを考え、それに向けた計画を立てましょう。「成功」の方向性がわかるようになると、次にするべきことを逆算しやすくなるからです。

ただし、就活の成功とは、有名企業に入ることやすぐに正社員として働くことだけではありません。人によって理想のキャリアは異なり、成功の形もさまざまです。そのため、他人と比較するのではなく、「自分が本当に求めているものは何か」を軸に考えることが大切です。

次のような視点で、自分にとっての成功の方向性を見つけることができます。

就活の成功を定義する

・本当にやりたい仕事や業界は何か? → 「この業界に行きたい」という思いが強かったなら、その業界での別の入り口を探したり、必要なスキルを身に付ける機会を作る。

・働き方で重視するのは収入、働きやすさ、成長環境のどれか? → 「安定した職がいい」「ベンチャーで成長したい」など、何を優先するのかを考える。

・長期的なキャリアを考えたとき、今すぐの就職が最優先なのか? → すぐに働くよりも、資格取得やスキルアップに時間をかけることで、後々のキャリアが広がる場合もある。

また、転職を重ねてのスキルアップや給与をあげていくキャリアの積み方、自分で起業する方法などもあるため、「新卒で入社した企業がすべてではない」という考え方も重要です。まずは自分に合った方向性を見つけ、そのためにどのような選択肢があるのかを整理しましょう。

- 「成功する就活」の基準は人それぞれですが、自分にとっての成功を明確にするためのポイントは何でしょうか?

目標に対して精一杯の努力をしたと言えたとき、自分にとっての成功となる

何を成功とするかの判断は難しいのですが、目標を決めて、出来る限りの努力をしたときに成功したと感じられると思います。

頑張って第一希望の企業に入社したけど人間関係が難しかったとか、興味はなかったけど3年は辞めないと決めて働いてみたら、1番の成績になったなど、こうした事例はたくさんあります。

実際にその企業で働いてみないとわからないことは多く、また、学生時代には気づいていなかった才能が開花することもよくあります。どちらの事例も、その人にとってキャリアの糧になったはずです。

逆に、自己分析や職業研究・企業研究をせずに安易に決めてしまうと失敗の原因になります。入社後も流されたままでいると、成長の機会が失われることになるのです。

ステップ③周りに相談しながら行動する

方向性を固めたら、次に大切なのは「行動に移すこと」です。しかし、一人で悩んでいると、選択肢が狭まったり、迷いが生じて前に進めなくなったりすることもあります。そのため、信頼できる人に自分の現状を相談しながら次の準備を進めましょう。

相談できる相手としては、次のような人が考えられます。

おすすめの相談先

- キャリアセンターや就職支援機関

企業情報の提供や、履歴書・面接対策のサポートを受けられる。 - 社会人の先輩や知人

実際の働き方や業界のリアルな情報を聞くことができる。 - 家族や友人

精神的な支えとなり、不安を和らげる助けになる。

就職活動は、決して一人で戦うものではありません。誰かに相談することで、気持ちが整理され、前向きに行動するきっかけをつかめることも多いからです。相談を通じて、第三者の視点から新しい可能性を発見したり、自分が気づいていなかった強みを知ることもできます。

就活に行き詰まったときは、既に就活を終えた先輩や客観的な意見をもらえる学校のキャリアセンター、若者向けのハローワークなどに相談しましょう。まったく別の業界に内定した人や内定が決まったばかりの人の体験談は自分がつらくなってしまう可能性もあります。ネガティブな意見ではなく、温かく話を聞いてくれる人を選ぶようにしましょう。

就活の悩みの相談先に迷ってしまう人はこちらから選んでみましょう。

既卒就活で後悔したくない人は、適職診断からはじめよう

既卒の就活は新卒と違い、選べる職業に限りがあります。そのため、簡単に就職先を決めると入社前とのギャップから早期退職につながる恐れがあります。

これから既卒就活をはじめる人は、まず「適職診断」を活用しましょう。適職診断では、簡単な質問に答えるだけであなたの強み・弱みとぴったりの職業がわかります。

また、どのような職業を選んだらいいか就活軸も見つかるため、これから就活を始める今に取り組むのがベストです。

既卒就活で後悔しないためにも、今すぐ診断してみましょう。

たった3分で自己PRが完成!スマホで簡単に作れるお役立ちツールです。

就活に失敗したと思った時の5つのNG行動とは?

「就活に失敗した!」と思った時の5つのNG行動とは?

内定がなかなか決まらない、第一志望に落ちた、周囲が次々と内定を得ていくなど、就活がうまくいかない状況が続くと、「何とかしなければ」という焦りが募り、冷静な判断が難しくなることがあります。しかし、その場の感情に流されてしまうと、本来なら落ち着いて対処できるはずの状況をさらに悪化させてしまうこともあります。

就活が思い通りに進まなかったときこそ、一度立ち止まり、冷静に自分の行動を見直すことが大切です。ここでは、就活がうまくいかなかったときに避けるべき5つのNG行動のうち、まず3つを紹介します。

①企業選びの基準を下げすぎる

就活が長引くと、「とにかくどこでもいいから内定が欲しい」と考え、企業選びの基準を極端に下げてしまうことがあります。確かに、内定を得ること自体は重要ですが、焦って入社を決めると、自分に合わない会社を選んでしまうリスクが高まります。

たとえば、企業選びの軸になるような、自分にとって譲れない条件を見失ったまま内定を承諾すると、入社後に「思っていた環境と違った」と後悔することになりかねません。また、給与や勤務地などの労働条件が悪くても仕方ないと妥協しすぎると、実際の生活がままならなくなり、再度転職をしなければならなくなる可能性もあります。

もちろん、理想を追い求めすぎて就活を長引かせるのも問題ですが、本当にこの会社で働きたいかを見極めることが大切です。企業選びの軸を見直し、自分に合う環境とは何かを整理することで、焦りに流されずに次の一歩を踏み出せるようになります。

焦って就職してしまうと、企業と自分のミスマッチを起こしてしまい、仕事がうまくいかないリスクが発生します。仕事がうまくいかないと精神的なストレスを感じてしまい、体調を崩してしまう場合もあるのです。

企業選びの軸の例を知りたい人はこちらの記事も読んでみましょう。

②悩みを一人で抱え込む

就活がうまくいかない時期は、決して珍しいことではありません。しかし、「恥ずかしくて誰にも話せない」「情けないと思われたくない」と感じ、一人で抱え込んでしまうと、ネガティブな考えが膨らみやすく、気持ちが沈んでしまいがちです。その結果、必要以上に落ち込み、次の行動に移るのが難しくなることもあります。

大学のキャリアセンターを活用すれば、企業選びや面接対策の具体的なアドバイスを受けることができますし、家族や友人、社会人の先輩に相談することで、思いがけない選択肢が見えてくることもあります。

相談することは、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、自分だけでは気づけなかったことを知る機会にもなり、次のステップへ進むための大きな一歩につながります。焦りや不安を抱え込まず、信頼できる人に話してみることが、状況を好転させるきっかけになるはずです。

③周囲と比較して自分を責める

就活をしていると、どうしても周囲の状況が気になり、「自分だけがうまくいっていないのでは」と感じてしまうことがあります。特に、SNSなどで友人や知人の「内定報告」を目にすると、余計に焦りや劣等感を抱いてしまうこともあります。

しかし、就活のペースや結果は人それぞれです。業界や企業によって選考の進み方は異なりますし、何が自分にとって最適な選択肢なのかも個人によって違います。他人と比較して落ち込むよりも、「自分はどういうキャリアを築きたいのか?」という視点に立ち返ることが大切です。

また、内定の有無だけで就活の成功・失敗を判断するのは早計です。大切なのは、どの企業に入るかだけでなく、「自分がそこで何を得られるか」「どのように成長できるか」という視点です。周囲の成功と自分の現状を比べても、得られるものは少なく、むしろ自己評価を下げるだけになってしまいます。

就活は長いキャリアの一部に過ぎません。他人の状況に振り回されるのではなく、自分自身の成長や納得のいく選択を目指して進めていくことが、後悔のないキャリアを築くためのポイントになります。

どうしても人と比較してしまう気持ちが湧いてしまうこともあるかもしれませんが、就活は人生の一つの要素に過ぎません。自分自身の就職活動など、今できることに一つひとつ着実に取り組んでいくことが大切です。キャリアセンターや就職エージェントなども活用しながら視野を広げていきましょう。

④同じ方法で就活を繰り返す

就活がうまくいかないと、「とにかく数をこなせば内定がもらえるはず」と考え、何の改善もせずに同じやり方を繰り返してしまうことがあります。しかし、結果が出ないまま同じ方法を続けても、うまくいかない可能性が高く、精神的にも疲弊してしまいます。

就活がうまくいかない原因は人それぞれですが、エントリーする企業の選び方が適切でない、自己PRが伝わりにくい、面接での受け答えに課題があるなど、どこかに改善できるポイントがあるはずです。まずは、これまでの選考結果を振り返り、「どの段階でつまずいているのか」を分析しましょう。

たとえば、書類選考が通らない場合は履歴書の内容を見直す、面接で落ちることが多いなら話し方や伝え方を工夫するなど、少しずつ改善を加えていくことで、状況が変わることもあります。また、キャリアセンターや就活支援サービスを活用して、客観的なフィードバックをもらうのも有効な方法です。

ただやみくもにエントリーを増やすのではなく、「どこを変えれば結果が変わるのか」を意識しながら、戦略的に進めましょう。

⑤就活から逃げ出して諦める

感情的になって就活を放棄してしまうと、その先でも同じような壁にぶつかる可能性があります。就活をやめたとしても、生活をするためには仕事が必要になり、いずれ再び職を探さなければならない場面に直面することになります。そのときに、「あのときもう少し頑張っていれば」と後悔するかもしれません。

もちろん、就活を続けることが精神的に負担になっている場合、一度立ち止まり、別の道を考えることは悪いことではありません。アルバイトをしながら改めて進路を模索する、資格を取得して再挑戦する、既卒として就職活動を続けるなど、就活以外にも選択肢はあります。

ただし、先の見通しを立てずに勢いで就活をやめてしまうと、時間だけが過ぎてしまい、結局また何かしなければと悩むことになりかねません。納得できないまま就活を放棄すると、後からやり直す際のハードルが上がる可能性もあります。

大切なのは、就活をやめることではなく、自分が納得できる選択をすることです。焦る気持ちに流されず、今の状況をどう乗り越えるかを冷静に考え、後悔のない決断をしていきましょう。

- 就活がどうしてもうまくいきません。焦りしかないのですが、前を向くにはどうすればいいでしょうか?

自分のことをよく理解することから始めてみよう

就職活動で前を向いて進むためには自分のことを知るのが一番の近道です。「自分が何をしたいのか」「何が出来るのか」などをしっかりと理解しておくことが重要です。

自分の得意や好きを理解し、自分がどのような価値観を大事にしているのかを見極めて、焦らずにじっくりと就職活動を進めていきましょう。

そのあとに就職活動に必要な書類を企業に合わせて作成していくことが大切です。

就活をやめることもひとつの選択肢ではありますが、リスクを理解しなければ、キャリアに大きな影響が出ることがあります。就活をやめたいと思っている人はこの記事を読んでおきましょう。

「就活に失敗した……?」と感じやすい2つのケース

「就活に失敗した……?」と感じやすい2つのケース

- 入社前に失敗を感じるケース

- 入社後に失敗を感じるケース

就職活動は限られた期間で進められるため、「なかなか内定がもらえない」「第一志望の企業に受からなかった」といった状況に直面すると、「もう後がないのでは」と思い込んでしまう人もいます。しかし、就職活動は人生の一部にすぎず、その時点での結果が今後のキャリアを決定づけるわけではありません。むしろ、就職活動でのつまずきをきっかけに新たな道を見つけ、結果的に自分に合ったキャリアを築いていく人も多くいます。

就職活動において「失敗した」と感じるタイミングは人によって異なりますが、大きく分けると 「入社前」と「入社後」 に分けられます。

ここでは、就活で「失敗した」と感じやすいケースを具体的に紹介します。

①入社前に失敗を感じるケース

入社前のタイミングでは、複数社の選考に落ちたことや、第一志望の内定を得られなかったことが原因となり、強い挫折感を抱くことがあります。また、「正社員としての内定が取れなかった」「卒業までに内定が決まらなかった」など、社会に出る前の状況によって不安を感じるケースもあります。

しかし、実際には、卒業後に改めて就職活動をおこない、より自分に合った企業に就職する人も少なくありません。重要なのは、一時的な結果にとらわれず、今後どのように行動していくかです。

ここからは、入社前に「失敗した」と感じやすい代表的なケースを具体的に紹介するので、一つずつ見ていきましょう。

複数社からの不合格が続いた

何社もエントリーし、選考を受けたにもかかわらず内定を得られない状態が続くと、就職活動に失敗したと感じることがあります。特に、周囲の友人が次々と内定を決めている状況では、自分だけが取り残されているように思え、不安や焦りがいっそう強まることも少なくありません。

就職活動は企業ごとに選考基準が異なり、採用枠にも限りがあります。そのため、不合格が続いたとしても、それが能力不足を意味するとは限らないのです。しかし、連続して選考に落ちると、「自分のやり方が間違っているのではないか」「このままどこからも内定をもらえないのでは」と考え込んでしまうことがあります。

また、就活では書類選考や面接などの準備に多くの時間と労力を費やすため、結果がともなわないとモチベーションの低下につながりやすい傾向があります。不合格が続くことで自信を失い、面接でも緊張しやすくなるといった悪循環に陥るケースも珍しくありません。

企業の選考基準は職種によって異なりますが、企業として求めているスキルは存在します。不合格が続いた場合は、選んでいる職種が自分に向いていない可能性があります。合格したいのであれば、職種選びから見直してみましょう。

すでにエントリーした企業に全落ちしてしまった人も、今からでも挽回する方法があります。以下の記事も参考にしましょう。

第一志望の内定がとれなかった

第一志望の企業に落ちると、ほかの選考結果にかかわらず、就職活動がうまくいかなかったと感じることがあります。特に、志望度の高い企業に向けて入念に準備を重ねていた場合、その分だけ喪失感も大きくなりやすいでしょう。

就職活動では、どれだけ対策をしても第一志望に合格できるとは限らず、不合格通知を受け取れば落胆するのは自然なことです。さらに、内定を得たほかの企業と第一志望を比較し、本当にこの選択で良いのかと迷いが生じることもあります。

また、不合格を機に「自分には能力が足りなかったのではないか」「準備の仕方が間違っていたのでは」と考え、悔しさや後悔を抱く人も少なくありません。実際には、企業との相性もあるので、実力不足が不合格の原因に直結していないケースも多いものの、第一志望に行けなかった事実に過度に落ち込んでしまう学生もいます。長年憧れていた企業や、業界に強いこだわりを持っていた場合、その思いが強いほどショックも大きくなる傾向があります。

企業に落ちてしまったのは単に「第一志望の企業と価値観や性格が合わなかっただけ」ということもあります。この場合、もし受かって第一志望の企業に入ることができても、企業の雰囲気と合わずに苦しい気持ちになって、早期に辞めてしまっていたかもしれません。

世界は自分の味方であると信じてくださいね。

正社員で内定が取れなかった

入社前に就職活動の失敗を意識しやすいケースの一つが、正社員の内定を得られなかった場合です。新卒で正社員になれなかったことで、社会に出られないのではないか、将来のキャリアに影響するのではないかと不安を抱く人もいます。

特に、日本の就職市場では新卒一括採用が一般的であり、学生の間でも「新卒で正社員にならなければ不利になる」という考えが根強くあります。そのため、契約社員やアルバイトという選択肢に抵抗を感じ、就活に失敗したと感じるケースも少なくありません。

また、周囲の状況がプレッシャーを強めることもあります。友人や知人が次々と内定を決めるなかで、自分だけが取り残されているのではないかと感じたり、家族から「早く安定した職に就いたほうがいい」と言われたりすることで、焦りや劣等感を抱くこともあります。

内定がとれない人の特徴は8つあります。対策をすれば逆転できる可能性もあるので、思い当たる要素がある人は読んでみましょう。

卒業までに内定が取れなかった

卒業が近づいても内定が決まらないと、就職活動が失敗だったと感じることがあります。周囲が次々と内定を決め、進路を確定させていくなかで、「自分だけが社会人になれないのでは?」と不安を募らせるのです。

さらに、大学生活の終盤には論文や試験などの課題も重なり、就職活動に集中できないことで焦りを感じるケースもあります。学業と就活の両立が難しく、面接対策や企業研究が思うように進まないまま卒業が迫ると、仕事が決まらないまま卒業するのではないかという危機感を抱くことも少なくありません。

日本の新卒採用市場では「卒業までに内定を取ること」が一般的な流れとされているため、それを逃してしまった人は、「もうチャンスがないのではないか」と悲観的になりがちです。「一度就職を逃すと正社員になりにくい」といった固定観念があるため、焦りや不安を感じる人も多いようです。

しかし、就活がうまくいかなくてもあなた自身が否定されているわけではありません。悲観的にならずに対策を重ねましょう。

卒業までに内定が取れず、焦りを感じている人はこちらも合わせて読んでみてください。

②入社後に失敗を感じるケース

入社前は会社への期待が膨らみ、働くことを楽しみにしていても、実際に働き始めると理想と現実のギャップに直面することがあります。仕事内容が思っていたものと違っていたり、職場の雰囲気になじめなかったりすると、「この会社を選んで正解だったのだろうか」と不安になることもあるはずです。

また、周囲が順調に仕事をこなしているように見えると、自分だけがうまくいっていないと感じてしまうこともあります。特に、SNSで友人の活躍を目にする機会が増えると、無意識のうちに比較してしまい、焦りや不安が強まることも少なくありません。

ここでは、入社後に失敗を感じやすい代表的なケースを紹介します。

入社後に早期退職を決意した

入社して間もなく、職場環境や仕事内容が合わないと感じ、退職を考える人は少なくありません。想定していた業務内容と実際の仕事にギャップを感じたり、社風や人間関係が合わなかったりと、理由はさまざまです。特に、「仕事が想像より単調だった」「求めていたスキルが身に付かない」「チームの雰囲気になじめない」などの要因から、早期に退職を決断するケースが見られます。

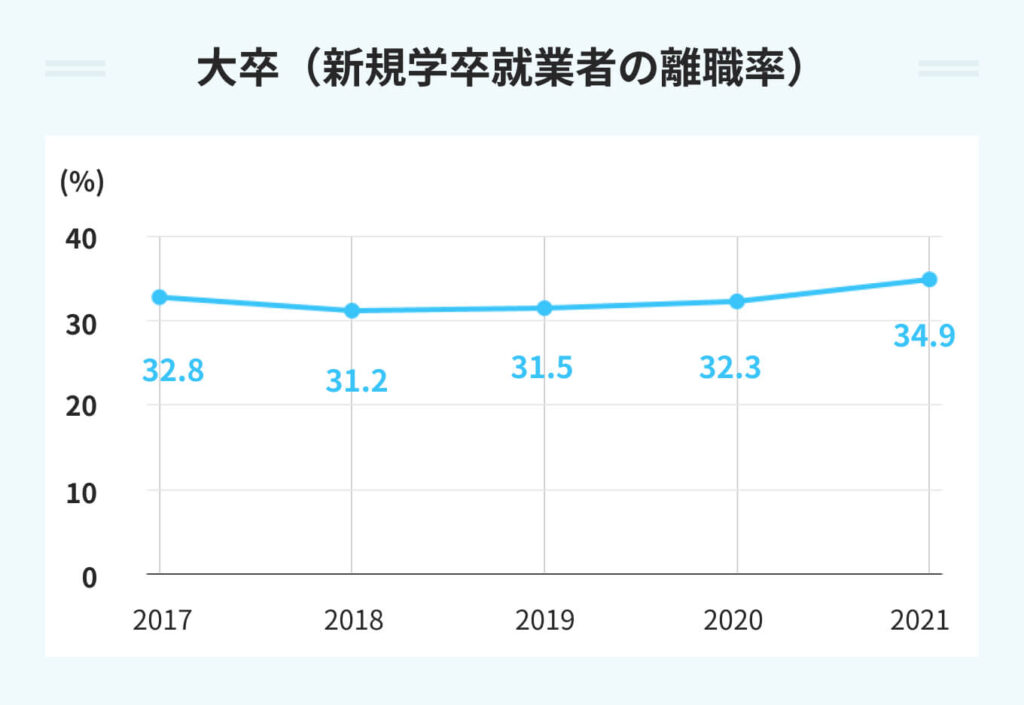

新卒での就職はできるだけ長く続けるべきだという考え方も根強いため、短期間での退職をネガティブに捉えてしまう人もいます。しかし、実際には早期退職を経験する人は決して珍しくありません。厚生労働省の調査によると、2021年から2024年にかけての新規大学卒業者のうち、3年以内に離職する割合は約34.9%とされており、約3人に1人が早期退職を経験しています。

一方で、企業によっては短期間での退職を理由に応募を制限する場合もあるため、次の転職に影響を及ぼす可能性も考慮しましょう。

病気などやむを得ない事情がある場合は別ですが、入社後1年未満での退職は好ましくありません。転職活動の際、勤務経験が1年未満だと不利になる企業があるからです。そのため、退職のタイミングは慎重に検討してください。

想定外のブラック企業で働くことになった

内定をもらったときは安心していたものの、いざ入社してみると「就活に失敗したのでは」と感じることがあります。その大きな要因の一つが、職場環境が想像以上に過酷であることです。長時間労働が常態化していたり、上司の指導が厳しすぎたり、パワハラが横行していたりすると、「この会社を選んでしまったのは間違いだったのではないか」と後悔することがあります。

また、入社前に聞いていた待遇や仕事内容が実際とは大きく異なっていた場合、就活時の判断を誤ったと感じることがあります。「定時退社が可能」「研修が充実している」と説明されていたのに、実際にはサービス残業が常態化し、教育体制も整っていないような環境では、「もっと事前に情報を集めておけばよかった」と後悔するのも無理はありません。

自分の会社がブラック企業の特徴にあてはまるか不安な人は、こちらの記事と照らし合わせてみましょう。

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

就活では自分に適性がある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期の退職に繋がってしまうリスクがあります。

そこで活用したいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強み・弱みを分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。

強み・弱みを理解し、自分がどんな仕事に適性があるのか診断してみましょう。

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

就活の失敗は大きなチャンス! その後のキャリアに活きる3つのマインド

就活の失敗は大きなチャンス! その後のキャリアに活きる3つのマインド

- 今の気持ちを素直に受け入れる

- 小さな目標から始めてみる

- 新しいスキルを身に付けてみる

就職活動が思い通りにいかなかったとき、「もう終わりだ」と落ち込んでしまうこともあるかもしれません。しかし、キャリアは一度の選択ですべてが決まるわけではなく、これからの行動次第でいくらでも可能性を広げていくことができます。

大切なのは、結果に左右されず、次のステップに向けて前向きな気持ちを持つことです。

就活の失敗を「終わり」と考えるのではなく、新しい道を探すきっかけとして捉えてみましょう。「自分はこれからどう成長していきたいのか」「どんな働き方が合っているのか」を見つめ直すことで、より自分に合ったキャリアを築くことができます。

ここでは、就活の結果を前向きに捉え、自分らしいキャリアを切り開くための3つのマインドを紹介します。気持ちを切り替え、理想のキャリアに向かって一歩踏み出しましょう。

①今の気持ちを素直に受け入れる

就活がうまくいかなかったとき、多くの人が落ち込んだり、自信をなくしたりするものです。第一志望の企業に落ちた、周囲と比べて思うように進まなかった、内定が得られなかったなど、さまざまな要因が重なると、自分は社会に必要とされていないのではないかと考えてしまうこともあります。

しかし、無理に前向きになろうとするよりも、まずは今の自分の気持ちを受け入れることが大切です。一度、悔しさや不安ととことん向き合うことで、次の行動について冷静に考えられるようになるからです。

また、なぜそのような気持ちになっているのかを整理することで、本当に大切にしたいことや、こだわりを持っているポイントに気づくきっかけになることもあります。

時間はかかるかもしれませんが、まずは「自分は今落ち込んでいる」「〇〇が思い通りにいかず悔しい」と認識することから始めると、少しずつ前に進む力が湧いてくるはずです。

②小さな目標から始めてみる

就活がうまくいかないと、「自分は何をやってもうまくいかない」という思いが強くなり、何も行動しないまま時間が過ぎてしまうことがあります。しかし、いきなり大きな目標を掲げるのではなく、今できる小さな一歩を踏み出すことで、少しずつ自信を取り戻すことができます。

たとえば、新しい企業の求人情報を調べる、キャリアセンターに相談する、気になる業界について勉強するなど、できる範囲での行動を積み重ねましょう。大切なのは、次の就職先をすぐに決めるという大きな目標を意識しすぎず、まずは今できることから始めることです。

また、小さな成功体験を重ねることで、自分は前に進んでいるという実感を持ちやすくなり、モチベーションの維持にもつながります。一歩踏み出すことで新たな選択肢が見えてくることもあります。何もしない期間が長くなるほど、不安や焦りが強くなるため、少しずつでも動き出すことが大切です。

小さな目標の例はたくさんあります。たとえば、ニュースを毎日まとめる、業界研究を1日10分やる、1日に10回笑顔になる、週に1回キャリアセンターで面接練習をするなどが挙げられます。1日1回、週に1回、など自分で取り組みやすいように設定してみてくださいね。

③新しいスキルを身に付けてみる

就活が思うようにいかなかったことを失敗と捉えるのではなく、自分を成長させる時間と考え、新しいスキルを身に付けるのも一つの選択肢です。

たとえば、パソコンスキルや語学、プログラミング、マーケティングなど、どの業界でも役立つスキルを学ぶことで、次の就職活動に活かすことができます。また、資格取得を目指すのも効果的です。新しい知識を得ることで視野が広がり、何かに取り組んでいるという実感が自信につながることもあります。

さらに、スキルを習得する過程で、新しい働き方やキャリアの選択肢に気づくこともあります。たとえば、ライティングやデザイン、プログラミングを学んだ結果、フリーランスとして働く道を考えるようになったり、これまで興味のなかった業界に魅力を感じたりすることもあるかもしれません。

就活がうまくいかないと感じたときこそ、新しいことを学ぶ時間を確保することで、将来の可能性を広げるチャンスになります。

就活期間を活かしてスキルアップを目指すのであれば、就職を志望している業界で活かせる資格を優先的に取得することやその業務で必要なスキルを具体的に学んでいくと良いでしょう。何を学べば良いかわからない場合は企業をしっかりと知りましょう。

就活に失敗してもその後の人生は終わらない! 納得できる企業を探そう

就活のゴールは、どこかに内定をもらうことではなく、自分が納得できる環境で働くことにあります。たとえ第一志望の企業に入れなかったとしても、キャリアのなかで成長し、理想の働き方を実現するチャンスは十分にあります。

就活に失敗したと感じたときは、一度立ち止まり、自分はどんな企業で働きたいのかを改めて考えてみましょう。給与や企業の知名度だけではなく、仕事内容、社風、働きやすさ、自分の価値観に合うかどうかをじっくり見極めることが大切です。また、新卒採用だけが選択肢ではなく、既卒での就職、転職、スキルアップを経て理想の企業に入るルートもあります。

社会に出た後のキャリアは、柔軟に変えていくことが可能です。今の結果にとらわれすぎず、納得できる道を探し続けることが大切です。焦らず、今できることを積み重ねながら、自分に合った企業を見つけていきましょう。

アドバイザーからあなたにエール自分のやりたいことや得意なことは働きながら見つけることができる

就活ってしんどいですよね。やりたいことも、得意なことも、強みも、どれもよくわからないし、興味や関心と言われてもピンとこないし、そもそも、大変そうだからできれば働きたくないって思いますね。

友人も同じだと思って安心していたら、いつの間にかみんな就職先が決まっていた。それを知ると焦るばかりで、誰にも気持ちを打ち明けられず、今は孤独感でいっぱいではないでしょうか。

少しだけ顔を上げてみてください。世の中にはたくさんの人が働いています。やりたいこと、得意なこと、強みなんてわからなくても、みんな一生懸命に働いています。働いてから見つけたって良いじゃないですか。

自分がキラキラと輝ける仕事を探すために諦めず就活を進めましょう

大事なのは働くことを諦めないことです。働いて社会の一員になりましょう。

今は疲れているでしょうから、少し休んで、力が回復したらまた一からやり直しましょう。自己分析、業界研究、職業理解なども2回目となると、なんとなくわかってくるものです。それは2回目で理解が深まるからです。

失敗とか成功といった言葉に惑わされないで、自分が輝ける仕事を自分の力で探すのが就活です。

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

キャリアコンサルタント/2級キャリア技能士

Misako Sugihara〇石川県金沢市を拠点に15年にわたり就職支援に携わる。2年前からは転職支援も手掛けている

プロフィール詳細国家資格キャリアコンサルタント/キャリア・デベロップメント・アドバイザー

Koji Tanii〇大手メーカーで設計、品質管理に従事。キャリアチェンジののち、高校・大学の就職講師として活動。障がい者の就職や恋と仕事の両立を実現させるコンサルティングなど幅広い支援をおこなう

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/コラボレーター代表

Yukari Itaya〇未就学児から大学生、キャリア層まで多様な世代のキャリアを支援。大企業からベンチャー、起業・副業など、幅広いキャリアに対応。ユニークな生き方も提案するパーソナルコーチとして活躍

プロフィール詳細