この記事のまとめ

- 形態別に見る小売業界の6つの働き方を解説

- 身近にある小売業界の企業を知り働くイメージを固めよう

- プロが解説する小売業界の適性の見分け方を参考に仕事選びをしよう

就活を進めるなかで、「小売業界に興味があるけれど、仕事内容や将来性がイメージできない」と悩む人も多いのではないでしょうか。また、スーパーやコンビニエンスストアなど身近に存在する小売業界ですが、詳しく内容を知らないことで、自身に合っているのか判断に迷う人もいるかもしれません。

実は小売業界は、私たちの暮らしに密接にかかわる業界の一つであり、店舗での接客から商品開発、マーケティングまで多様な職種や働き方が存在するのです。

この記事では、キャリアアドバイザーの吉野さん、瀧本さん、古田さんのアドバイスを交えつつ、小売業界の基礎知識や今後の動向、職種ごとの仕事内容を解説します。

就職支援の傍ら、就活本の執筆や就活番組の監修などもおこなっている瀧本さんからは、小売業界の今後について詳しく解説してもらっているため、小売業界への解像度を高めたい人には必見ですよ。

そのほかにも、小売業界で働くメリットとデメリット、向いている人の判断基準についても解説するため、小売業界を就活の選択肢に入れるかどうか迷っている人は、参考にして、自分のキャリア選択に役立てましょう。

【完全無料】

大学3年生(27卒)におすすめ!

就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール

1位:適職診断

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

2位:業界&職種マッチ度診断

あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう

3位:16タイプ性格診断

あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します

4位:面接力診断

39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう

5位:就活力診断

80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう

【併せて活用したい!】

選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール

①自己PR作成ツール

AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう

②志望動機作成ツール

他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう

小売業界を知るには生活にどれだけ密接に関係しているかを調べよう

小売業界には、普段何気なく利用しているスーパーやコンビニ、アパレルショップなどが該当します。そのため、小売業界を深く知るためには、自身の生活にどのようにかかわりがあるかを理解し、今後の動向や働き方など業界について隅々まで調べることが大切です。

そこでこの記事では、最初に小売業界の基本的な仕組みとビジネスモデルについて解説します。小売業界の基礎を理解し、業界全体の動きを把握しておきましょう。

次に、業界の現状や今後の動向を踏まえながら、実際の職種や仕事内容を詳しく説明します。小売業界の代表的な企業も紹介するので、仕事内容から自身が将来働くときのイメージを固めてみてください。

そして、記事後半で解説する、小売業界で働くメリットやデメリットを見ることで、将来思い描くビジョンに合っているかが判断しやすくなります。

小売業界で活躍しやすい人の特徴も解説するため、業界理解を深め就職の選択肢に入れるかどうかの判断材料に役立ててください。

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。

そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。

今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。

基本を知ろう! 小売業界とは?

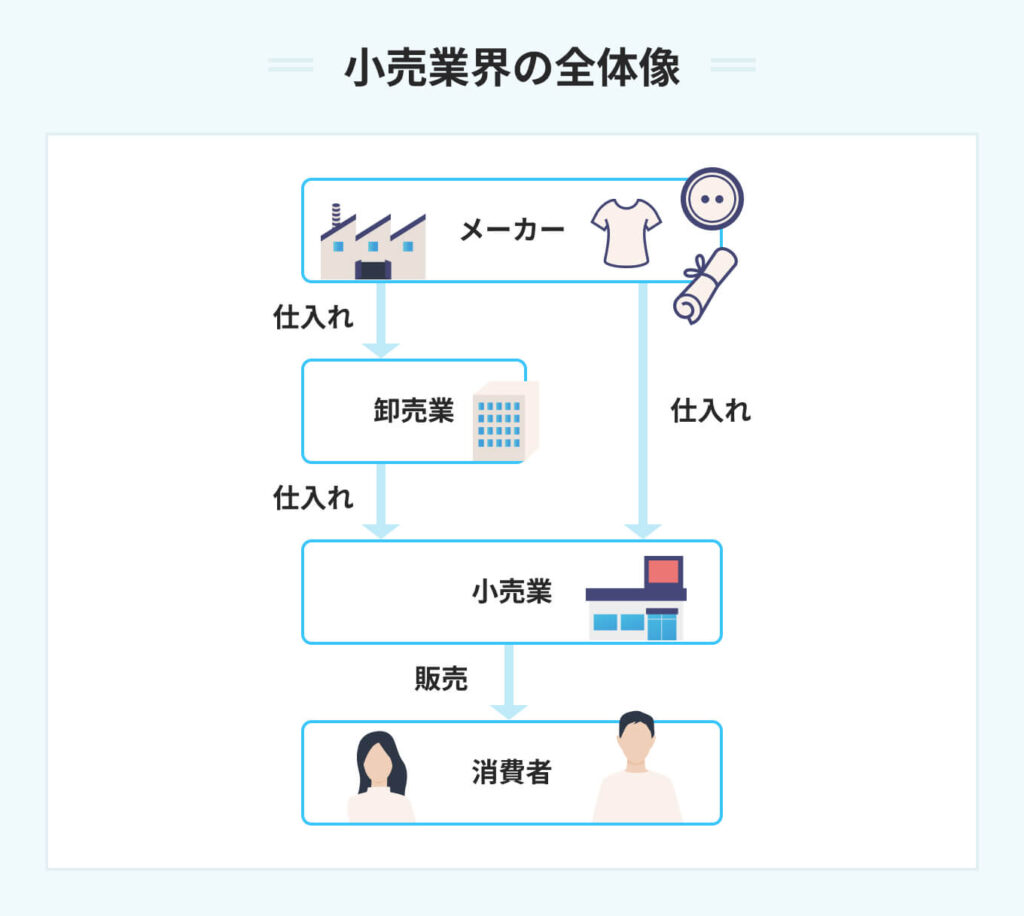

小売業界とは

メーカーや卸売業者から仕入れた商品を消費者に販売する業界

小売業界には、コンビニやスーパーマーケット、百貨店など生活に密接な店舗が代表例として挙げられます。

そして、近年は実店舗での販売だけでなく、インターネットを通じてオンラインショッピングのような形でも商品を届けられるようになり、市場が拡大している業界なのです。

また、デジタル技術の進展により、データを活用した商品管理や接客サービスの自動化など、最新技術を取り入れた働き方も見受けられるようになりました。

仕事内容も多岐にわたり、店舗での接客販売から、商品の仕入れや開発、マーケティングまでさまざまな職種が存在します。

このような小売業界は、販売先が消費者であることから常に顧客のニーズを把握し、それに応える商品やサービスを提供し続けることが求められる業界です。

さらに理解を深めるためにも、小売業界の歴史を調べてみましょう。

ネット通販が普及する前の時代や、ショッピングモールやドラッグストアがなかった頃など、消費文化は大きく変化してきました。

皆さんが働く未来は、どんな風に変わっていくか考えてみましょう。

あなたが受けないほうがいい業界・職種を診断しよう

就活では、自分に合った業界・職種が見つからず悩むことも多いでしょう。

そんな時は「業界&職種マッチ度診断」が役に立ちます。簡単な質問に答えるだけで、あなた気になっている業界・職種との相性がわかります。

自分が目指す業界や職種を理解して、自信を持って就活を進めましょう。

全体像を理解しよう! 小売業界のビジネスモデル

全体像を理解しよう! 小売業界のビジネスモデル

- 流通ルート:卸売業やメーカーから商品を仕入れる

- 販売先:消費者に販売する

- 店舗:実店舗やECサイトで販売する

日常生活で利用するスーパーやコンビニなど、小売業はどのように商品を仕入れ、消費者に届けているのか知らない人もいるかもしれません。小売業界について理解を深めるには、まずはビジネスの仕組みや流れを把握しておきましょう。

そこで、この章では流通ルートから販売方法まで小売業界の基本的なビジネスモデルを解説しています。

小売業界の全体像を理解することで、記事後半の職種や仕事内容をより理解しやすくなるので、まずはどのような仕組みで小売業が成り立っているのかをイメージしながら読み進めてみましょう。

①流通ルート:卸売業やメーカーから商品を仕入れる

小売業界の仕事は、まず卸売業者やメーカーから商品を仕入れることから始まります。小売業界と聞くと、接客業務をイメージする人もいるかもしれません。しかし、この仕入れの過程では、市場調査や価格交渉、在庫管理などさまざまな業務が発生しているのです。

たとえば、バイヤーという職種では、どの商品をいくつ仕入れるか判断し、商品管理をおこないます。また、マーケティング担当は、市場調査によって消費者のニーズを把握し、仕入れるべき商品を検討するのです。

仕入れた商品は売上に直結するため、仕入れは企業の収益を左右する重要な業務となっています。

小売業が商品を販売するためには、メーカーの存在が欠かせません。メーカーも私たちの生活を支える業界の一つなので、興味が出た人は以下の記事も読み進めてみて、就活の選択肢を広げましょう。

関連記事

メーカーへの就職はここから! プロがリアルな風習や働き方を解説

メーカーへの就職を検討している人は、リアルな風習や働き方を知ることが大切です。知らずに就職すると後悔してしまう可能性があるからです。この記事ではキャリアコンサルタントと一緒にメーカーの基本情報や仕事内容、向いている人の特徴などを解説します。

記事を読む

あなたが受けないほうがいい職業を知っておこう

就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。

そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。

早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。

②販売先:消費者に販売する

小売業界の最大の特徴は、仕入れた商品を直接消費者に販売することです。

販売の現場では、商品を並べて売るだけでなく商品の特徴や使い方を説明したり、消費者の要望に合わせて商品を提案したりするなど、接客を通じて商品の魅力を伝えることも重要な仕事です。

ほかにも、競合他社の価格設定を調査し、自社の販売戦略を立てたり、季節やイベントに合わせた売り場づくりをおこなったりと、販売する際の工夫も欠かせません。

もちろん、消費者と直接かかわる機会が多い業界なため、丁寧な接客やわかりやすい説明など、コミュニケーション能力や提案力が求められています。

③店舗:実店舗やECサイトで販売する

小売業界の基本となるのは、実店舗での販売です。店舗では商品陳列やディスプレイの工夫、接客サービスの提供など消費者が購入しやすい環境づくりが重要になります。また、新規出店時には販売場所の選定や店舗デザインの企画も必要になるのです。

そして近年では、デジタル化の普及によりインターネット上で販売するECサイトも増えてきています。ECサイトでは24時間いつでも購入でき、実店舗では展示しきれない商品も取り扱えるというメリットがあります。

ほかにも、店舗で商品を確認してECサイトで購入したり、ECサイトで注文した商品を近くの店舗で受け取ったりするなど、消費者の多様なニーズに応える販売方法が広がっているのです。

接客業は販売する商品が違えば求められるスキルや働き方が異なります。小売業界で働く場合、販売スタッフとして接客をする可能性が高いため、事前に以下の記事を読み接客業の理解を深めておきましょう。

- 小売業界のビジネスモデルでほかの業界にはない魅力があればお聞きしたいです。

小売業界ではオムニチャネル戦略が重要視されている

オムニチャネルとは、オンラインやオフラインなどの顧客とのあらゆる接点(チャネル)を統合し、シームレスで一貫した顧客体験を提供するマーケティング戦略です。

これにより、顧客はどこでも商品を購入できる利便性が高まり、企業は顧客満足度を向上させることができます。

たとえば、実店舗で商品を購入した際に付与されるポイントは、ECサイトでも利用できたり、スマートフォンで取得したクーポンを実店舗で使えたりといったことです。

こうした仕組みは小売業界ならではのビジネスモデルの魅力の一つでしょう。

あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!

就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。

そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。

まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

実態を知ろう! 小売業界の現状と今後の動向

実態を知ろう! 小売業界の現状と今後の動向

小売業の基本的なビジネスモデルを理解した後は、業界が直面している現在の課題や今後の動向について把握しておきましょう。

小売業界は、消費者の生活に密接に関係している業界の一つであるため、日々の暮らしを支える重要な役割を果たしています。しかし、長時間労働や人手不足の課題を抱えていることも事実です。

また、デジタル化の進展により、今後働き方が変わっていく可能性もあります。

この章では、小売業界の現状の課題と今後の動向について解説します。業界理解を深めるだけでなく、今後就活の選択肢に入れるかどうかも検討してみてください。

所要時間はたったの3分!

受けない方がいい職業を診断しよう

就活で大切なのは、自分の職務適性を知ることです。「適職診断」では、あなたの性格や価値観を踏まえて、適性が高い職業・低い職業を診断します。

就職後のミスマッチを避けたい人は、適職診断で自分に合う職種・合わない職業を見つけましょう。

- 自分に合う職業がわからない人

- 入社後のミスマッチを避けたい人

- 自分の強みを活かせる職業を知りたい人

現状①長時間労働・低賃金によって人手が不足している

現在小売業界では、長時間労働と低賃金が大きな課題となっています。早朝から深夜まで営業する店舗も多く、従業員の労働時間が長くなる傾向にあるのです。

また、競合他社との価格競争が激しい業界であるため、企業は経費削減をする必要があります。その結果、企業によっては人件費が抑えられ、給与水準が他業界と比べて低くなりやすい傾向があるのです。

たとえば、店舗スタッフの場合、早朝の品出しや深夜までの接客対応、セール時期の長時間勤務などで勤務時間が長くなるのに対して、残業手当や休日出勤の待遇面が十分でないケースが見受けられます。

こうした労働環境により、ほかの業界への転職をする人も出てくることで、慢性的な人手不足につながっているのです。ただし、これは接客にかかわる職種に多く見られる傾向であり、企画職やバイヤーなど、職種によっては労働条件が異なる場合もあります。

小売業界に限らず、できるだけ高収入の業界に就きたいと考える人もいるのではないでしょうか。以下の記事では、高収入を目指せる業界や企業を紹介しているので、今後の就活の参考にしてください。

関連記事

2024年最新版! 新卒の年収や高収入を目指せる業界をチェック

新卒の平均年収は約240万〜300万円ですが、学歴や業界によっては300万円以上も十分狙えます。この記事では、学歴別や企業規模別での新卒平均年収について説明します。高年収を狙える業界8選の特徴も解説するので、年収を重視した就活を目指す人は参考にしてください。

記事を読む

小売業界では、バイヤーやMD、EC運営などの専門職に就くと、高収入やワークライフバランスを実現しやすいです。

特にEC分野は成長中で、フレックスタイム制を導入する企業も増えています。

外資系や大手企業では給与水準が高く、副業を推奨する企業もあり、収入源を増やす選択肢も広がっています。

現状②常に消費者ニーズに合わせた商品を販売する必要がある

消費者の好みやトレンドは日々変化しているため、小売業界では常に消費者ニーズに合わせた商品展開が求められます。

具体的には、SNSで話題になっているアイテムをいち早く店頭に並べたり、季節の変わり目には気候に合わせた素材やデザインの商品を積極的に展開したりします。

また、健康志向の高まりを受け、低カロリーやオーガニック食品の品揃えを充実させるなどの工夫が必要な場面も出てくるのです。これらの戦略は、商品の仕入れや市場調査の段階で常にアンテナを張り、消費者の動向を分析することで実現しています。

このように小売業界で働くには、消費者の声に耳を傾け、時代の変化に柔軟に対応できる姿勢が重要となるのです。

小売業界への就職を有利に進めたい人は、自身の柔軟性をアピールできるようにしておきましょう。以下の記事では、柔軟性を自己PRでアピールする方法や例文が載っているので参考にしてください。

関連記事

13例文|柔軟性の自己PRで理解必須の注意点と伝え方のコツ

柔軟性の自己PRで気を付けたいのは、マイナスイメージを持たれがちなところです。記事では、キャリアコンサルタントと柔軟性の自己PRでしっかり魅力を伝える方法を解説します。

記事を読む

動向①デジタル技術を利用したデータ化や自動化が進んでいく

小売業界では、AI(人工知能)をはじめとするデジタル技術の活用が進み、業務の一部がデータ化や自動化されています。

たとえば、スーパーやコンビニで見かけるセルフレジは、消費者が会計をおこなうことで、レジ係の負担を軽減しています。また、AIカメラを活用した在庫管理システムは、商品の売れ行きをリアルタイムで把握し、欠品や在庫を過剰に持つことを防いでいるのです。

このようなデジタル技術の活用は、今後ますます拡大していくことが予想されます。

そのため、今後の小売業界では、デジタルツールを使いこなすスキルやデータ分析力が重要です。特に、数字やデータを扱うのが得意な人や新しい技術に対して好奇心を持てる人は、デジタル化が進む小売業界で活躍しやすいといえます。

デジタル化の進化に伴い、小売業界も業務によってはAIに代替されつつあります。今後必要とされる仕事には何があるのか気になる人は、以下の記事も読んでおきましょう。

関連記事

AIによってなくなる15の仕事|残る仕事とAI時代の動向も解説

AIによってなくなる仕事があると話題ですが、実際はほとんどの仕事でAIによってなくなる部分となくならない部分があり、切り分けを正しく認識することが重要です。この記事ではキャリアコンサルタントがAIによってなくなる仕事・残る仕事とキャリア選択のコツを解説します。

記事を読む

- 自動化された業務が多くなったいま、接客業は選ばない方が良いのでしょうか

接客を伴う販売職自体がなくなることはない

小売業界は単に人が対応するだけではなく、人ならではの付加価値が求められるようになります。

近年、JRがみどりの窓口を減らし、乗車券販売の機械化を進めようとした際、大きな混乱が起きました。

このように、すべてを機械化するのが難しい場面もあります。特に、個別性や専門性の高い商品においては、知識を持ったスタッフの存在が不可欠です。

動向②実店舗だけに頼らない販売方法で市場が拡大していく

スマートフォンとインターネットの普及により、いつでもどこでも買い物ができる環境が整いました。このような時代の流れから、小売業界は実店舗に頼らない販売方法が普及しています。特に下記のような販売方法により、今後も市場が拡大していくことが考えられます。

実店舗に頼らない販売方法の例

- ECサイト(食料品や衣料品など)

- サブスクリプションサービス(本や動画配信)

- 宅配アプリ

近年では、オンラインショッピングやデリバリーサービス、定額制の商品提供など、さまざまな販売方法が登場し、消費者の生活スタイルに合わせた選択肢が広がっています。

このように小売業界は、テクノロジーの進化とともに新しい販売方法を積極的に取り入れ、より便利な購入方法を提供することで成長し続けているのです。

就活のプロに聞く! 小売業界の市場は今後も安定して拡大する?

ここまで、小売業界とは何かを説明し、業界の現状を解説しました。小売業界は、テクノロジーの進化により、今後も市場が拡大していく傾向にあります。

しかし、学生のなかには「小売業界は今後も安定して市場は拡大するのか」と疑問に感じた人もいるのではないでしょうか。たしかに、AI(人工知能)の普及により自動化された業務があるため、小売業界の今後の働き方が気になる人もいるかもしれません。

そこでキャリアコンサルタントの瀧本さんに、小売業界は今後も市場が安定して拡大するのかを聞いてみました。

就活のプロ目線で見た小売業界の市場はどのように変化するのか、最新のトレンドは何なのかを知り、就活の選択肢に小売業界を入れるべきかどうか判断に役立てましょう。

プロのアドバイザーはこう分析!小売業界は形を変化しつつ継続的に成長することが予想される

小売業界は、デジタル技術の進化や消費者行動の変化により、継続的に成長しています。

特にECの拡大、キャッシュレス決済の普及、物流の高度化などにより、オンラインとオフラインを融合したオムニチャネル戦略が重要視されています。

これにより、業界全体としての需要は拡大傾向にありますが、従来のビジネスモデルに固執する企業と、デジタルシフトを進める企業では成長に差が出る可能性があります。

就活においては、企業のデジタル戦略や市場適応力を重視することが重要です。

たとえば、DXを推進し、データ活用を進める企業や、ECプラットフォームとの連携を強化している企業は成長が期待できます。一方、リアル店舗に依存しすぎている企業は競争が激化する中で苦戦する可能性もあります。

企業選びをする際は経営戦略やビジョンを理解することが重要

そのため、企業選びの際には業績や規模だけでなく、経営戦略や将来のビジョンを深く理解することが大切です。また、小売業界は変化に強い業界であり、常に新しい市場の開拓が求められます。

安定性のみを求めるのではなく、業界の変化にどのように対応し、自己成長につなげられるかを考える視点が重要です。

働くイメージを固めよう! 身近にある代表的な小売業界

働くイメージを固めよう! 身近にある代表的な小売業界

小売業界は私たちの生活に密接にかかわると言われたとしても、まだ具体的にイメージできない人もいるのではないでしょうか。

私たちが日常的に利用している小売業にはさまざまな形態があり、それぞれで働き方や業務内容、職場環境が異なります。

この章では、コンビニから専門店まで、代表的な4つの業態について詳しく解説します。各業態の特徴や働き方の違いを理解することで、自身に合った職場環境がイメージしやすくなるため、興味を持てる業態がないか考えながら読み進めてみましょう。

①コンビニエンスストア

コンビニエンスストア

24時間営業や長時間営業で、食品・日用品など幅広い商品を扱う小型の小売店

小売業界のなかで、生活に密接にかかわるのがコンビニです。接客業をイメージする人が多いかもしれませんが、在庫管理や発注業務、売れ筋商品の分析なども業務に含まれます。

また、アルバイトスタッフの採用や教育をおこなう店長としてのキャリアを目指すことも可能です。コンビニ店舗で働くだけでなく、本社勤務になると新商品の開発やマーケティング、店舗の運営など、より専門的な業務にも携われます。

もちろん、最初はコンビニで店舗スタッフとして働くことがあるかもしれません。しかし、経験を重ねることでステップアップでき、店舗運営のノウハウを活かして本社での企画業務や新規事業の立ち上げなど、より広い視野で仕事に取り組んで行けるのです。

従業員の採用や育成といった人事業務のほか、POSや在庫管理などのシステム開発と運用、データ分析など、ITを駆使して顧客サービスの向上を図る、予算や経費といった財務管理など、幅広い職種や役割、働き方があります。

皆さんの中には、コンビニでのアルバイトをきっかけに小売業界に興味を持った人もいるでしょう。コンビニで働いた経験を就活でどうアピールすべきか知りたい人は以下のQ&Aも要チェックです。コンビニでのアルバイト経験を就活で伝えるべきか悩む学生に、キャリアコンサルタントがアドバイスしていますよ。

②スーパーマーケット

スーパーマーケットとは

食料品を中心に日用品や家庭用品などを販売する大型の小売店

前述したコンビニのように、スーパーも生活に密接にかかわりある小売業の一つです。接客や在庫管理の点はコンビニと変わりませんが、スーパーでは生鮮食品を扱う専門性の高い仕事が存在します。

たとえば、精肉や鮮魚、青果などの各部門では消費者が手に取りやすい売り場づくりをしたり、ときには調理方法のアドバイスをしたりと専門性を活かした接客が求められます。

また、地域の食文化や季節の行事に合わせた品揃えの企画や、スーパーによっては地元生産者との取引交渉も重要な業務となるのです。本社勤務になるとプライベートブランド食品の開発や、新規店舗の市場調査など業務の幅を広げられます。

このように、スーパーマーケットでは食の専門知識を活かしながら、店舗での接客から本社での企画まで、幅広く活躍できるのです。

将来的にスーパーへの就職を目指す場合は、以下の記事を読んで志望動機の書き方を学んでおきましょう。スーパー業界の特徴や志望動機を周りと差別化するコツが載っていて、理解が深まります。

関連記事

例文8選|スーパーの志望動機で周囲と差別化する4つの秘策

この記事では、スーパーで働きたいと考えている新卒就活生向けに志望動機作成のポイントや、求められるスキルを詳しく解説しています。キャリアコンサルタントによる、企業側の視点も解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

記事を読む

③ショッピングセンター・百貨店

ショッピングセンター・百貨店とは

複数の専門店や飲食店・娯楽施設が集まった大規模な複合商業施設

ショッピングセンターや百貨店の仕事は、コンビニやスーパーと比べてより専門的な接客スキルが求められる傾向があります。

複数の専門店がテナントとして集まっていて、なかにはブランド品や宝石など高級品を扱うこともあるため、商品知識に加えて顧客一人ひとりに合わせた丁寧な接客が重要になるのです。

また、店舗での業務だけでなく、施設全体の運営にかかわる仕事も存在します。テナントの選定や配置、イベント企画、施設全体の集客率の計算など、商業施設の魅力を高めるための業務があるのです。

そのため、ショッピングセンターや百貨店では、多くの人とかかわりながら商業施設全体の成長に貢献できるといえます。

客単価や客数によって、求められる店舗運営スキルは変わります。

また、店舗運営において重要なQSC(クオリティ:品質の高い商品を提供する、サービス:来店から退店まで快適に過ごしてもらう、クリンリネス:店舗の清潔さや整理整頓)も、店舗ごとに目指す基準が異なります。

接客も、それぞれの店舗に合った最適なサービスを考えることが大切です。

④各種専門店

各種専門店とは

特定の商品分野で専門性の高い品揃えと接客サービスを提供する小売店

専門店は、特定の分野に特化した商品知識と接客スキルを活かせる職場です。各分野に関する深い知識と、専門性の高い接客スキルが求められます。

たとえば、専門店には下記のようなものがあります。

専門店の例

- アパレル専門店(衣料品、アクセサリーなど)

- 家電量販店

- 書店

- 100円均一

- スポーツ用品店

- ドラッグストア

- 家具やインテリアショップ

これらの専門店では、商品の専門知識はもちろん、顧客の好みやライフスタイルに合わせた商品の提案やコーディネートのアドバイスなど、知識を活かした接客が必要です。

また、商品の仕入れやディスプレイ、在庫管理などもおこなうため、顧客のニーズを把握するための最新のトレンドや情報を収集し分析する能力が求められます。

このように専門店では接客はもちろん、バイヤーとして商品開発に携わったり、売場の企画立案やマーケティングを担当したりと、特定分野の専門性を活かしながらさまざまな職種で活躍できるのです。

専門店とはドラッグストアやアパレルなど、特定の分野に特化した職種が該当します。同じ小売業には位置づけられますが、求められるスキルやアピールポイントが異なるため、以下の記事を読んで理解を深めておきましょう。

ドラッグストア

例文5選|ドラッグストアの志望動機に深みを持たせて合格する方法

アパレル業界

アパレル業界の全貌がわかる! 最新の動向から選考対策まで解説

小売業界のなかでもドラッグストアへの就職を検討中の人は、以下のQ&Aもぜひ読んでみてください。具体的な就職のコツや進め方について、就活の専門家が解説しています。

代表的な企業も知ろう! 小売業界の売上ランキング

小売業界の全体像を理解するためにも、業界を代表する企業とその売上高を確認していきましょう。普段利用している身近な企業から、初めて目にする企業まで、さまざまな企業がランクインしています。

以下のランキングを参考に、各企業の規模や業界内での位置づけを把握して、企業研究に役立ててみてください。

| 順位 | 企業名 | 売上高(百万円) |

|---|---|---|

| 1位 | セブン&アイ・ホールディングス | 11,471,753 |

| 2位 | イオン | 9,553,557 |

| 3位 | ファーストリテイリング | 3,103,836 |

| 4位 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2,095,077 |

| 5位 | ヤマダホールディングス | 1,592,009 |

| 6位 | ウエルシアホールディングス | 1,217,339 |

| 7位 | ローソン | 1,087,964 |

| 8位 | ツルハホールディングス | 1,027,462 |

| 9位 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1,022,531 |

| 10位 | ゼンショーホールディングス | 965,778 |

| 11位 | コスモス薬品 | 964,989 |

| 12位 | ビックカメラ | 922,572 |

| 13位 | ニトリホールディングス | 895,799 |

| 14位 | ライフコーポレーション | 809,709 |

| 15位 | バローホールディングス | 807,795 |

| 16位 | フジ | 771,123 |

| 17位 | ノジマ | 761,301 |

| 18位 | サンドラッグ | 751,777 |

| 19位 | スギホールディングス | 744,477 |

| 20位 | エディオン | 721,085 |

ランキングの上位には、コンビニや総合スーパーを展開する企業グループがランクインしています。これらは全国規模の店舗と幅広い商品ラインナップにより、安定した売上を築いているのです。

一方、家電量販店やドラッグストア、ホームセンターなど特定の分野に特化した専門店もランクインしているのがわかります。専門性の高い品揃えとサービス、オンラインショップも展開することで、顧客の多様なニーズに対応しているのです。

ただし、このランキングはあくまでも売上高に過ぎません。企業選びにおいては、小売業界の職種や仕事内容も把握したうえで、自身の理想とする働き方ができそうかを考えてみてください。

企業の売上高や業界内での位置づけを知るには、四季報で財務情報を確認するほか、企業のIRページで決算短信や有価証券報告書を読むのが有効です。また、業界団体のレポートや、企業ホームページの会社概要や投資家向け情報も参考になります。

形態別に紹介! 小売業界の6つの職種と仕事内容

形態別に紹介! 小売業界の6つの職種と仕事内容

小売業界の代表的な業態を把握したところで、次は業界内の職種を見ていきましょう。小売業というと、接客業を担当する販売スタッフの仕事をイメージしてしまう人もいるかもしれません。

しかし、実際には商品開発やマーケティングなど、接客以外の職種が存在し、それぞれが業界を支える重要な役割を担っています。

この章では、小売業界の6つの代表的な職種とその仕事内容を詳しく解説します。各職種の特徴や必要なスキルを理解しながら読み進め、自身のキャリアビジョンに合った職種がありそうかも考えながら読み進めましょう。

①販売スタッフ:仕入れた商品を販売する

販売スタッフは、小売業界で消費者ともっとも密接にかかわる仕事です。おもな業務は、仕入れた商品を販売することですが、ほかにも下記の業務を担当します。

販売スタッフが担当する業務の例

- 商品の陳列やディスプレイの配置

- 在庫管理

- レジ業務

- 店内清掃

このように、店舗運営にかかわる業務を担当しているのです。また、店舗に訪れた消費者からの質問に答えて商品を探したり、ときにはクレームに対応をしたりなどの接客スキルが求められます。

そのなかで、販売スタッフのやりがいは、消費者の反応を直に感じられることです。自身の提案した商品を購入した人から感謝の言葉をもらえたり、商品の使い方を説明して喜んでもらえたりと、消費者の笑顔や満足を実感できる場面が多くあります。

そして、「このお店にまた訪れたい」と感じてもらうためにも、商品知識はもちろんのこと消費者の要望を聞き取るコミュニケーション力や、商品の提案力などが重要視されている職種です。

販売スタッフに興味が出た人は以下の記事も読み進めてみましょう。販売職ならではのやりがいや働き方、向いている人の特徴が載っているため、参考にしてください。

関連記事

販売職の仕事内容や魅力を徹底解剖! 就職するために必要な対策とは

この記事は販売職を目指す就活生向けに「どのような人が向いているのか」や「成功するコツ」をキャリアコンサルタントが解説する記事です。販売職の志望動機や自己PRの書き方も例文を交えながら紹介し、自分でも簡単に作成できるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。

記事を読む

販売スタッフとして経験を積むなかで、商品知識、顧客対応、在庫管理、マーケティングなど、業務に必要な知識を積極的に習得し、社内の人脈や関係を大切にすることでステップアップのチャンスが生まれるでしょう。

②店舗マネジメント:販売スタッフや複数の店舗を管理する

販売スタッフや本社との間に立ち、店舗運営を円滑に進めるのが店舗マネジメントの仕事です。店長として一つの店舗を任される場合もあれば、エリアマネージャーとして複数の店舗を管理する場合もあり、ほかにも下記のような業務も担当します。

店舗マネジメントの業務の例

- 販売スタッフの採用と教育

- シフト作成

- 売上管理

- 在庫管理

- クレーム対応

- 複数の店舗管理

- 本社への店舗の状況報告

上記のように、店舗で働きながら販売スタッフを管理するだけでなく、本社からの指示を店舗に伝え、店舗の状況や課題を本社に報告することも重要な仕事です。

店舗マネジメントの仕事では、複数の人を束ねて管理するため、リーダーシップやコミュニケーション能力、問題解決能力などの強みが役に立ちます。

多くのスタッフをまとめ、店舗の売上目標を達成するには、責任感と状況に応じた的確な判断力が必要になるのです。スタッフと共に店舗の成長を支え、目標を達成していくことにやりがいを感じられる仕事です。

③バイヤー:商品の買い付け・商品管理をおこなう

バイヤーは、店舗で販売する商品の選定や仕入れを担当する職種です。

アパレル事業であれば、国内外の展示会に足を運び、次のシーズンに流行するファッションアイテムを見極めて仕入れます。食品事業の場合は、産地に出向き生産者と交渉して、品質の良い食材を仕入れることがあります。

また、商品の売れ行きデータを分析して在庫管理したり、企業が利益を出せるように価格設定を考えたりするのもバイヤーの仕事です。

バイヤーには、消費者のニーズを的確にとらえる情報収集力や、自社だけでなく取引相手の利益も考慮したうえで交渉を進めるための提案力が必要になります。

このようにバイヤーの職種は、仕入れた商品を通じて会社の売上に貢献することでやりがいを感じられる仕事です。

- 新卒がバイヤーになることは可能なのでしょうか?

新卒でもバイヤーになれるがその道筋が企業によって異なる

一般的に、大手アパレルや小売業では、まず販売スタッフや店舗運営、営業などの経験を積んでからバイヤーにステップアップするケースが多いです。

これは、現場で顧客ニーズを理解し、売れ筋や市場動向を把握することがバイヤーとしての重要な資質だからです。

一方で、専門的なバイヤー職を設けている企業もあり、新卒採用枠として直接バイヤー職に就くケースもありますが、その場合でも研修期間を経て業務を学ぶことが一般的です。

また、EC業界では、データ分析を活用した商品選定が求められるため、マーケティングやデータ分析のスキルを持っていると、バイヤーとしてのキャリアを早期に築くことができるでしょう。

④商品開発:オリジナル商品の企画や開発をおこなう

小売業界では、メーカーから仕入れた商品を販売するだけでなく、自社開発のプライベートブランドの商品を展開する企業が増えています。たとえば、コンビニの弁当やスーパーの惣菜、アパレルショップのオリジナルブランドなどが代表例に挙げられます。

プライベートブランドを開発するメリットは、商品の価格や品質を自社でコントロールできることです。また、他社との差別化を図れるため、自社のブランドイメージを高めることにもつながります。

さらに、消費者の声に耳を傾け開発したプライベートブランドは、顧客のニーズを直接反映した商品となる可能性が高まるため、顧客満足度向上にもなるのです。商品開発は、消費者の声を形にしながら、企業の成長にも直接貢献できる職種になっています。

⑤店舗企画:店舗の新規出店を担当する

店舗企画は、新しい店舗の出店場所やどのような店舗にするかなど新規出店にかかわる業務を担当します。具体的な業務内容には、下記が挙げられます。

店舗企画の業務例

- 出店候補地の調査と選定

- 市場調査(周辺環境・競合店・人口など)

- 店舗デザインの企画

- 出店費用の算出

- 関係各所との交渉(不動産会社や建設会社など)

これらの業務は、出店候補地の選定から店舗がオープンするまで、長期間にわたっておこなわれます。特に重要なのは、出店エリアの分析です。周辺の人口や競合店の状況、交通アクセスなどを総合的に判断し、収益が見込める立地かどうかを判断しなければなりません。

ほかにも店舗デザインでは、地域の雰囲気に合った外観や、ターゲットとする顧客層に合わせた売り場づくりを検討する必要があります。

このように、店舗企画は市場調査に必要なデータ分析力と、それを形にする企画力を活かし、新規出店というプロジェクトを実現に導く仕事なのです。

企画職と言われても、実際の働き方をイメージできない人もいるのではないでしょうか。以下の記事では、企画職の仕事内容や求められる人材が載っているため読み進め、理解を深めましょう。

関連記事

企画職の仕事や適性を徹底解剖! 新卒が企画職を狙うのはハード?

新しく商品やサービスを企画する「企画職」。人気のある職種ですが、新卒で配属するのは難しいと言われています。しかし、新卒でも企画職として働く方法があります。この記事では企画職の概要や新卒が配属されるための方法などを解説します。

記事を読む

⑥マーケティング:イベントの企画や顧客調査をおこなう

マーケティング部門は、多くの消費者が来店し、商品を購入してもらえるように市場調査や販売戦略を立案する職種です。消費者ニーズを的確に把握することで、商品開発や効果的な販売促進の案を出すことにつなげているのです。

具体的には、アンケート調査やインタビューをおこない、消費者がどのような商品とサービスを求めているのかを把握します。分析した情報を商品開発や本社に報告し、より良い商品とサービスの提供に役立てています。

また、新商品の試食会や体験型イベントなどを通して企画と運営をおこない、自社の商品やブランドの認知度向上を図ることも重要な役割です。

このようにマーケティングは、消費者の声を企業活動に反映させながら、売上向上と顧客満足度アップに貢献することでやりがいを感じやすい職種です。

マーケティング職に興味が出た人は以下の記事も読んでみましょう。仕事内容や就活の対策法、志望動機の書き方まで載っているので、理解が深まり就活に役立ちます。

マーケティング職の仕事内容

マーケティング職に就くには? 仕事内容から対策まで徹底解説

マーケティング職の志望動機

マーケティング職の志望動機で差をつける! アピール別の例文や注意点も

アルバイトや未経験の正社員枠があるのは、おもに販売スタッフです。それ以外のポジションは、業界や実務の経験を積み、明文化されにくいスキルや知識を身に付けたうえで登用されることが一般的です。

小売・流通業界の仕事内容については、以下のQ&Aのなかでも解説されています。多くの就活生の仕事の疑問や就活の悩みに答えてきたキャリアコンサルタントが、丁寧に回答しているため、ぜひ併せてチェックしてみてくださいね。

事前に把握しておこう! 小売業界で働くメリットとデメリット

事前に把握しておこう! 小売業界で働くメリットとデメリット

小売業界の職種や仕事内容を理解したところで、実際に働いたときに感じることになるメリットとデメリットも見ていきましょう。働くうえでは良い面を知るだけでなく、デメリットのように考慮する面も把握することで、自身に合った業界かが判断しやすくなります。

この章では、消費者から直接感謝される喜びや売上に貢献できるやりがいに関する面から、不規則な勤務体系やクレーム対応といった課題面まで、小売業界の現実を解説します。

これらの情報を、自身の価値観やキャリアプランに合っているかどうかの判断材料にし、より小売業界で働くイメージを固めていきましょう。

メリット①顧客から感謝の声を直接聞けてやりがいを感じられる

小売業は、人々の生活に密接に関係する業界であるため、自身の仕事が顧客の満足に直結しやすく、その喜びの声を直接聞ける機会が多くあります。

たとえば、接客を通じて最適な商品を提案したときの感謝の言葉や、SNSでの良い口コミや商品レビューでの高評価など、さまざまな形で感謝の気持ちを受け取れるのです。

具体的には、プレゼント選びを手伝って喜ばれたり、開発に携わった商品が人気商品になったりして、大きなやりがいを感じられます。こうした消費者からの感謝の言葉や喜びの声は、やりがいだけでなく仕事のモチベーションを高めることにもつながるのです。

人と接することが好きで、誰かの役に立ちたいという気持ちが強い人に向いている業界といえます。

小売業界にかかわらず、どのようなやりがいを仕事に求めているのか把握できていない人は以下の記事も読んでみましょう。やりがいのある仕事の見つけ方から、やりがいを感じやすい職種が載っているため、参考にしてください。

関連記事

やりがいのある仕事の見つけ方をプロが解説! 11職種のやりがいも

やりがいのある仕事の見つけ方や7つのやりがいのタイプなどについて、キャリアコンサルタントとともに解説します。どんな仕事にもやりがいが存在することを理解し、自分なりのやりがいを見つけてより良いキャリアを選択してくださいね。

記事を読む

販売スタッフ以外でも、カスタマーサポートや技術サポートで問題解決後に感謝を受けることがあります。

商品開発やマーケティングはレビューやSNSの反応で知ることができ、イベントやクライアントとの打ち合わせでも直接感謝の声を聞く機会があります。

メリット②目標達成したときにチームの一体感を得られる

店舗運営やイベント企画など、小売業の仕事の多くがチームで取り組むケースがほとんどです。小売業界の各店舗や部門では、売上目標やイベントの成功など、チーム全体で目指す明確な目標が設定されていることが多く、達成したときには喜びを共有できます。

セール時の売上目標達成や、季節ごとのイベントの成功、新商品の売上目標達成など、全員で力を合わせて成果を実感できる機会が多くあります。

特に、長い期間かけて新店舗のオープンが無事に成功したときには、立地選定から店舗設計など全工程の成果が形になるため、より大きな達成感を得やすいのです。

そのため、目標に向かって仲間と協力することに喜びを感じ、チームワークを大切にできる人には、小売業界はやりがいのある環境といえます。

メリット③売上が伸びたときに貢献度を感じやすい

小売業界は、日々の業務が売上という形で数字に表れるため、自身の仕事の成果を実感しやすい環境です。販売スタッフだけでなく、バイヤーや商品開発など、どの職種の業務も売上に直結しています。

たとえば、バイヤーの仕入れた商品が完売したり、商品開発チームの新商品がヒットしたりすると、売上が伸びていき具体的な数字で結果を確認できます。

ほかにも特定の商品の売り上げだけでなく、販売スタッフの丁寧な対応によってリピーターが増え、店舗全体の売上が伸び貢献度を感じられるのです。

このように、自身の業務が売上という明確な成果に結びつくため、目標達成意欲が高い人や仕事の成果を直接的に感じたい人には向いている業界です。

デメリット①休みが不規則になることが多い

一般的な企業と比べて、休日の取り方が不規則になりやすいのが小売業界のデメリットです。これは、消費者が買い物をする休日や繁忙期に合わせて営業するためです。

特に年末年始、ゴールデンウィークなどの連休は、カレンダー通りに休む人が買い物に来るので小売業の繁忙期となります。また、店舗によっては、土日祝日関係なく朝早くから夜遅くまでシフト勤務となることもあるのです。

ただし、近年は働き方改革の流れを受けて、平日休みを固定化したり有給休暇の取得を推進したりと、ワークライフバランスを重視する企業も増えています。

このような勤務形態を理解したうえで、企業選びの際は福利厚生や休暇制度を確認し、自身のライフスタイルに合いそうかを考えて就活を進めましょう。

小売業界は平日休みになることが多い業界です。土日に休みたいと考える人もいるかもしれませんが、平日休みならではの魅力もあるため、以下の記事を読み進め平日休みの働き方をイメージしてみましょう。

関連記事

平日休みは魅力が多い! 無駄にしない過ごし方11選と経験談も紹介

平日休みの仕事にネガティブな印象を持つ人もいますが、実は多くのメリットがあります。平日休みの魅力や注意点、有効的な過ごし方をキャリアコンサルタントとともに解説します。平日休みに不安がある人、どう過ごしたら良いかわからない人は参考にしてください。

記事を読む

完全週休2日と週休2日は厳密には異なり、前者は毎週必ず2日の休日がありますが、後者は月に1回以上、週2日の休日があるという意味です。

どちらも2日の休みが連続していない場合もあるので事前に確認しましょう。

デメリット②顧客や消費者からクレームを受けることがある

小売業界は、直接消費者と接する機会が多いため、ときにはクレームに対応しなければならない場面があります。

たとえば、商品の品質や接客対応への不満、価格や品揃えへの要望など、クレームの内容はさまざまです。消費者に満足してもらえるように努めていても、不満の声を受ける可能性があることは念頭に置いておかなければなりません。

企業選びの際は、クレーム対応時の研修制度があるのか調べたり、実際に働いている人に話しを聞いてサポート体制が整っていそうかを確認しておいたりするのをおすすめします。

クレームはストレス耐性を高めることで、ストレスを感じにくくなります。以下の記事では、ストレス耐性の高め方が載っているので、読み進めてみて、小売業界のクレームに耐えられるように準備しておきましょう。

関連記事

ストレスを感じない人の特徴5選|ストレス耐性を作る要素と高め方も

ストレスを感じない人は、仕事やプライベートでも明るく過ごす印象がある人も多いのではないでしょうか。この記事では、ストレスを感じない人の特徴やストレス耐性の身に付け方をキャリアコンサルタントと解説します。ストレス耐性を身に付けて、前向きに仕事をおこなえるようになりましょう。

記事を読む

皆さんの中には、小売業界について調べる際に、「小売業界への就職はやめとけ」という意見を目にした人もいるかもしれません。その点についての詳しい理由が気になる人は、以下のQ&Aでキャリアコンサルタントが解説しているため、チェックしてみましょう。

小売業界をさらに知るには? 理解を深める2つの方法

これまで解説した、小売業界の情報で就活の選択肢に入れるか判断できた人もいるのではないでしょうか。また、小売業についてイメージが湧かず、まだ就職を考えられない人もいるかもしれません。

そこで、より小売業界の理解を深めるための方法を2つ紹介します。

小売業は身近に存在する業界であることから、実際に足を運んでみるのがおすすめです。ほかにも、現場の雰囲気や働く人たちのリアルな話を聞くことで、具体的なキャリアのイメージが固まりやすくなります。

どちらの方法も小売業界の理解が深まるため、取り組みやすい方法を試してみて、就活に役立てていきましょう。

実店舗に足を運んでみる

小売業界をより具体的にイメージするには、実際に店舗に足を運んで、自身の目で確かめることが効果的です。店舗からは、その企業の戦略やターゲットとする顧客層、働く人々の様子などの情報を得られるからです。

店舗に行くときは、下記のような点に注目してみましょう。

店舗で注目すべき点

- 店舗で注目すべき点

- 商品がどのように陳列されているか

- どのような消費者が多いか

- 接客は丁寧で活気があるか

- 店舗の雰囲気は明るく清潔感があるか

- どのような広告やディスプレイされているか

たとえば、来店する消費者の年齢層や服装、誰と来店しているかなどを観察することで、自身が将来かかわりたい顧客層かどうかの判断材料になります。

さらに、スタッフの対応が丁寧で知識が豊富であれば、研修制度が充実している可能性が高いと判断できるのです。

このように実店舗を訪れることで、就職先として検討する際の具体的な判断材料を得られるだけでなく、自身が働くイメージをより明確に描けるようになります。

実際に小売業で働く人から話を聞く

小売業界をより深く知るためには、実際に働いている人の生の声も聞いてみるのもおすすめです。企業説明会やOB・OG訪問、インターンシップを通じて、現場の声に触れる機会を作ってみてください。

そして、実際に話を聞く際は、働く人のよりリアルな声を聞くために以下のような質問も投げてみましょう。

小売業の人に聞くと良い質問内容

- なぜ小売業界を選んだのか

- 日常業務でもっとも時間を使う作業は何か

- デジタル化によって業務がどう変化したか

- 勤務時間や休日の取り方について

- キャリアアップの道筋はどうなっているか

- 顧客対応で心がけていることは何か

特に重要なのは、働く人にしかわからない職場の雰囲気や実際の働き方についての質問です。具体的には、繁忙期の勤務体制や研修制度、職種間の連携の様子などを聞くことで、自身のキャリアビジョンと比較ができて就職後のミスマッチを防ぐのに役立ちます。

また、入社を決めた理由ややりがいを確認しておけば、志望動機を作成する際のヒントになるかもしれません。小売業界に進むかどうかの判断だけでなく、企業や職種選びのヒントにもつながるため、働く人の貴重な声を聞きに行ってみてください。

小売業の理解を深めるためにも、気になる企業のインターンには積極的に参加するのをおすすめします。以下の記事では、訪問先の企業で聞いてみると良い質問集や自己PRの例文が載っているため、参考にしましょう。

インターン

インターンは就活に不可欠? 8のメリットと選び方を詳細解説

- 小売業界で働く人に必ず質問しておいたほうが良い内容はあるのでしょうか?

現場のリアルな業務内容やキャリアについては必ず質問すべし

特に、日々の業務の流れや繁忙期の状況、求められるスキルについて具体的に聞くと、入社後のギャップを減らせます。

また、キャリアパスについても質問しましょう。小売業界は昇進や異動の仕組みが企業ごとに異なるため、長期的な視点で成長できる環境かどうかを見極めるのに役立ちます。

さらに、社風や働きやすさも大切なポイントです。

現場の雰囲気や上司・同僚との関係性、ワークライフバランスについて具体的なエピソードを聞くことで、自分に合う職場か判断しやすくなります。

得た情報を整理し、自分の価値観と照らし合わせることで、納得感のある企業選びができるでしょう。

企業に関する情報収集の方法はわかったものの、分析のやり方にまだ自信がない、という人は以下の記事もおすすめです。多くの学生の就活をサポートしてきたキャリアコンサルタントが、失敗しない企業分析の方法について解説しています。

関連記事

企業分析のやり方を完璧にマスターする3ステップ|よくある注意点も

企業分析には自分に合った企業が見つかるなどのメリットが多くあります。また集めた企業情報をうまく活用することで、就活を効率的に進めることができますよ。この記事では、企業分析の正しいやり方から効率化のコツまでキャリアコンサルタントとともに徹底解説します。

記事を読む

活躍できるか判断しよう! 小売業界に向いてる人の特徴

活躍できるか判断しよう! 小売業界に向いてる人の特徴

これまで紹介してきた、小売業界の特徴を踏まえたうえで、どのような人が小売業に向いているのかを見ていきましょう。どの業界に進むにしても、自身の適性や興味と合っていなければ、働き続けることや活躍することが難しいものです。

この章では、小売業界に向いている人の特徴を5つ紹介します。自身の強みや性格と照らし合わせることで、業界に適性があるかを判断しやすくなるだけでなく、小売業で活躍していけそうかも見えてきます。

人との会話が好きな人、流行りに敏感な人など、さまざまな特徴を挙げているため、自身が該当するのかを見極め、小売業界が将来進んでみても良い選択肢かを判断してみましょう。

そもそも、自身がどのような性格か把握できていない人もいるかもしれません。何が好きで、どのようなことを得意としているのかは自己分析によって見えてくるので以下の記事を読み、自分を知ることを一度やってみましょう。

自己分析

自己分析マニュアル完全版|今すぐできて内定につながる方法を解説

モチベーショングラフ

テンプレ付き|モチベーショングラフを駆使して自己分析を深めるコツ

人と接することや会話が好きな人

小売業界は、消費者や販売スタッフなど、人と接する機会が多いため会話が好きな人に向いている業界の一つです。

たとえば、販売スタッフであれば、消費者との会話を通じて、好みやライフスタイルを聞きだすことで最適な商品を提案しやすくなります。また、店舗マネジメントの場合、スタッフとの円滑なコミュニケーションがチームワークを高め、店舗全体の売上向上につながるのです。

消費者とのかかわりが少ない商品開発の仕事でも、ときには顧客と会話することでヒントを得られ、新しい商品開発に役立つかもしれません。

上記のように、小売業界では人と接する機会が多いため、コミュニケーションを取りながら業務をおこないたい人には向いている業界といえます。

コミュニケーション能力をアピール要素に使う学生は一定数いるものです。そのため、以下の記事も読み進め、コミュニケーション能力を周りと差別化したアピール要素にできるようにしておきましょう。

コミュニケーション能力の自己PR

例文12選| コミュニケーション能力の自己PRを3ステップで解説

コミュニケーション能力の言い換え

コミュニケーション能力は12個の言い換えで勝負しよう! 例文つき

流行りやトレンドに敏感な人

消費者の好みやトレンドは日々変化していくため、小売業界では常に最新情報をリサーチし流行りに敏感な人が活躍しやすい業界です。

これは単に流行に乗るだけでなく、これから来るトレンドを予測し、消費者のニーズを先取りできることが小売業の競争力につながるのです。

具体的には、商品開発では、次のシーズンに人気が出そうなデザインや素材を予測してプライベートブランド商品を企画することがあります。

また、仕入れ担当のバイヤーも同様に、流行りやトレンドに敏感な人の方が、消費者ニーズを掴んで今後売れると予測される商品を見極めやすいのです。

ただ人気商品を把握するだけでなく「なぜこれが流行るのか」や「次に伸びる商品は何か」を常に考え、好奇心を持って情報収集できる人は、小売業界で活躍しやすいといえます。

数字やデータを扱うのが得意な人

接客業をメインに感じる人も多い小売業界ですが、実は数字やデータの分析力も強みになります。これは、日々の売上や在庫管理、顧客情報など、さまざまなデータを基に経営をおこなう必要があるからです。

たとえば、店舗マネジメントでは、時間帯別の売上データを分析して最適な人員配置をおこなったり、売れ筋商品のデータから売場レイアウトを決定したりします。バイヤーの場合は、過去の販売実績を分析し、商品の発注量や価格設定に役立てられます。

このように、データ分析をおこなうことで、企業の売上を伸ばしたり、コスト削減につなげたりして企業に貢献できるのです。数字に強く、データ分析力が得意な人は、小売業界を視野に入れて就活を進めてみてください。

数字やデータが得意な人は、小売業以外にも向いている職種が存在します。以下の記事では数学を活かせる職種や、就活のコツを紹介しているので参考にしてください。

関連記事

数学科の就職先おすすめ7選! 活かせる強みと就活のコツも解説

この記事では、数学科の就職先が気になる人に向けて、数学科が活躍しやすい業界や職種を解説しています。キャリアコンサルタントとともに、数学科の武器になる強みや就活のコツも説明するので、数学科の就活の動き方に悩んでいる人は参考にしてくださいね。

記事を読む

データは、小売業にとって重要な武器です。これまでもPOSレジのデータが店舗戦略に活用されてきましたが、近年ではビッグデータやポイントサービスの導入が進み、データの活用がさらに重要になっています。

変化に対応できる人

小売業界は、消費者の好みやトレンドが日々変化するので、常に新しい状況に対応することが求められる業界です。そのため、変化を恐れず柔軟に適応できる人が活躍しやすい環境といえます。

販売スタッフを例に挙げると、季節ごとに商品が入れ替わり、ときには突然販促イベントが始まることがあります。そうした環境で変化に対応できる人は、新しい商品知識を素早く覚え、消費者におすすめの商品として提案できるのです。

さらに、複数の店舗で経営している企業では、他店舗への異動や転勤の可能性があります。変化に柔軟に対応できる人であれば、新しい地域の顧客層をいち早く把握し、その地域に合った店舗運営をおこないやすくなります。

上記のように小売業界は、市場環境の変化や勤務環境の変化が起こる業界であるため、新しい状況を前向きに受け止め、臨機応変に対応できる人が活躍しやすいのです。

柔軟性や臨機応変さをアピール要素にしたい人は、以下の記事も読んでみましょう。自己PRの例文や伝え方のコツが載っているため、参考にして小売業界の就活を有利に進めましょう。

柔軟性

13例文|柔軟性の自己PRで理解必須の注意点と伝え方のコツ

臨機応変

例文8選|「臨機応変に対応する力」の自己PRを作る4ステップ

目標を達成するために努力することができる人

小売業界では、売上や顧客数など明確な数値目標が設定されることがあります。そのため、目標に向かって地道に努力し続けられる人が活躍しやすい環境です。

販売スタッフを例に挙げると、店舗によっては売上ノルマが設定されていて、日々の接客を通じてその達成が求められます。

こうした状況で目標達成に向けて諦めずに取り組める人は、顧客のニーズを理解し、適切な商品を提案することで成果を上げていきやすいのです。

このように小売業界では、日々の丁寧な接客の結果が、売上や顧客数といった数字の見える形で表れます。目標に向かって粘り強く取り組める人は、達成感を得ながらキャリアを築いていけるのです。

- 小売業界に向いている人の5つの特徴のなかで、どの特徴が一番小売業界に向いているのでしょうか。

人と接することが好きな人は小売業界に向いている

小売業界に向いている特徴はいくつもあるため、一概に「これが一番」と言えるものでもありませんが、強いて言うなら「人と接するのが好き」という特徴は重要だと思います。

小売業界は顧客対応が重要な業務の一つであり、顧客と良い関係を築くことが業績向上の鍵になるからです。

もちろんそれだけではなく、コミュニケーション能力や柔軟性、適応力、問題解決能力といったものがあるかどうかも向き不向きにかかわってきます。

私個人としては、「人が喜ぶ顔を見ると嬉しくなる人」は小売業界に向いているのではないかと思います。

キャリアコンサルタントに聞く! 小売業界の適性の見極め方は?

小売業界の職種や働く際のメリットとデメリット、向いている人の特徴までを説明しました。働き方がイメージできただけでなく、自身のキャリアビジョンと合っているか判断できた人もいるのではないでしょうか。

しかし、学生のなかには「まだ小売業界に向いているかが判断できない」と考えてる人もいるかもしれません。

そこで、キャリアコンサルタントの吉野さんに、小売業界の適性の見極め方はあるのかを聞いてみました。自己分析や企業研究など基本的なことだけでなく、専門家視点の小売業界特有の適性を見極めるコツについてアドバイスをもらい、小売業界を就活の選択肢に入れるかを見極めましょう。

アドバイザーからワンポイントアドバイス変化を楽しめる人は小売業界に向いている

小売業界をおすすめしたいのは、変化を楽しめる人です。変化を生み出し、社会の発展に貢献したいと考える人にとって、小売業はやりがいのある業界といえるでしょう。

特に、一時的なアルバイトではなく正社員として会社の中核を担いたいと考えているなら、「小売業の未来はどうなっていくのか?」と関心を持ち、業界の歴史を調べながら、自分なりの考えを深めることが大切です。

街の様子に着目して小売業界の変化を見つけてみよう

小売業の変化は、街の景色にも影響を与えます。地元を見渡して、「昔ここには○○のお店があったけど、今は閉店して△△になっている」と感じたことがある人も多いのではないでしょうか。

業界研究を進めると、小売業界は「戦国時代」とも比喩されることがよくあります。

駅前に次々と出店するドラッグストアや、各社が競い合うポイントアプリなど、「他社ではなく、ぜひうちを選んでほしい!」という熾烈な競争が繰り広げられています。

こうした激動の環境に対して、「面白そう」「自分も挑戦してみたい」と思える人は、小売業界に向いているかもしれませんね。

小売業界は生活に身近な職種から働くイメージを固めて就活に臨もう!

小売業界は、コンビニやスーパーマーケットなど、生活に密接にかかわる職種が該当します。私たち消費者相手に商品を販売し、生活していくうえでは欠かせない存在なのです。

今回の説明だけでは、小売業界のすべてを理解し、就活の選択肢に入れるかどうかの判断は難しいかもしれません。

しかし、すべてを一気に理解しようとする必要はなく、まずは身近に存在する小売業界だからこそ、生活にかかわりのある職種から働くイメージを固めてみてください。

小売業界の特徴と自身の適性を照らし合わせてみて、小売業界へのキャリアを実現させましょう。

アドバイザーからあなたにエール小売業界には自己成長の機会が多いに存在する

小売業界には実に多様なチャンスと可能性が広がっています。直接顧客と接する楽しさや、トレンドを先取りする喜び、目標を達成する充実感など、得られるものも多くあります。

小売業界はこれからも変化し続けることが予測されるため、新しいアイデアや技術を積極的に取り入れる必要があるでしょう。しかしそれらはとてもやりがいがあり自己成長の機会になるのではないでしょうか。

人と接することが好きな人は小売業界を選択肢に入れるのもおすすめ

また、キャリアパスも豊富で、販売スタッフだけでなく、マーケティングや商品企画、IT、人事、物流など、様々な職種があります。

顧客や仕事仲間とのコミュニケーションを通じて、多くの人と繋がる機会もあるため、人と人とのかかわりを大切にすることで、仕事に対するモチベーションも維持しやすいと考えられます。

もし人と接することが好きで新しいことに挑戦する意欲があるなら、小売業界はおすすめできる業界です。

小売業界を就職の選択肢に考えているなら、自分を活かせる分野を見つけ、将来へのビジョンを持ちながら自己研鑽してほしいと思います。

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

キャリアコンサルタント/公認心理師

Ikuko Yoshino〇就職支援歴18年。若者就労支援NPOに勤務の後、独立。現在は行政の就職支援施設にて、学生/既卒/フリーター/ニート/ひきこもり/女性などを対象に相談やセミナー講師を担当

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリアコンサルティング技能士

Hiroshi Takimoto〇年間約2000件以上の就活相談を受け、これまでの相談実績は60000件超。30年以上の実務経験をもとに、就活本を複数出版し、NHK総合の就活番組の監修もおこなう

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/上級心理カウンセラー

Fumiko Furuta〇キャリアに関する記事の執筆・監修や、転職フェアの講演、キャリア相談、企業や学校でのセミナー講師など幅広く活動。キャリア教育に関心があり、学童クラブの支援員も務める

プロフィール詳細