この記事のまとめ

- 何の仕事がしたいかわからない人はまず原因を把握しよう

- 仕事の軸の決定・選択肢を広げる・具体的な行動の3つの対処法を実践してみよう

- 悩みを軽くするための考え方を解説

就職活動を目前に控えた人のなかには「そもそも自分が何の仕事がしたいのかわからない」という悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。

この悩みは多くの学生が抱えているものなので、自分だけが悩んでいるのではないかと不安を感じる必要はありません。とはいえ、人生の多くの時間を割くことになるのが仕事なので、せっかくなら自分の興味に近いものを選びたいですよね。

少しでも楽しく毎日を過ごすためにも、自分がどんな仕事をしたいのかを見つけることは非常に重要です。自分が心から興味を抱ける仕事を見つけてみましょう。

この記事では、これまで多くの就活生の支援をしているキャリアコンサルタントの秋田さん、小関さん、渡部さん、野村さん、瀧本さんの5名とともに自分が興味の持てる仕事の見つけ方を解説します。

特に、NPO支援団体で就活生の進路サポートをしている野村さん、年間2,000件以上の就活生からの相談を受けている瀧本さんの2人には、仕事の軸の見つけ方のコツや、仕事選びの選択肢を広げることの重要性などを聞いてみました。自分がこれからどう行動すべきか知りたい人はぜひ参考にしてみてください。

やりたい仕事がわからなくなる時期は誰にでもあります。自分を責めずに小さな一歩から自己理解を始め、行動で視野を広げていけば自分に合う道が少しずつ見えてくるようになっていくので、焦らず、身近な情報収集や相談から試してみましょう。

【完全無料】

大学3年生(27卒)におすすめ!

就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール

1位:適職診断

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

2位:業界&職種マッチ度診断

あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう

3位:16タイプ性格診断

あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します

4位:面接力診断

39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう

5位:就活力診断

80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう

【併せて活用したい!】

選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール

①自己PR作成ツール

AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう

②志望動機作成ツール

他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう

何の仕事がしたいかわからないときは3つの対処で道が拓ける

自分が何の仕事がしたいかわからないと就職活動にも前向きになれないため、将来に不安を感じる人もいると思います。さらに周りの友人が自分のなりたい像に向かって就職活動を進めているのを見ると余計に焦ってしまいますよね。

ですが、過度に心配する必要はありません。なぜなら、その悩みには対処法があるからです。今の自分の状況に不安を感じている人は、自分がどのように行動すべきなのかがわからないことでより不安を感じてしまっているのだと思います。この記事で紹介している原因と対処法を理解して自分が心からしたいと思える仕事を見つけていきましょう。

この記事ではまず、何の仕事がしたいかわからないときの原因を3つ紹介します。そもそも自分がなぜこの悩みに直面しているのかという理由から理解していきましょう。そのうえで、3つの原因を解決するための対処法を紹介するので、対処法①~③を1つずつ実践してみてください。

そして、何の仕事がしたいかわからないという悩みを少しでも軽くするための考え方を紹介します。就職活動中はただでさえ多くのストレスを感じやすい環境のため、考え方を知っておくことで気持ちを軽くすることができるでしょう。

最後に、今の状況から抜け出すための方法を解説しています。就活生だけでなく、社会人で同じ悩みを抱えている人も実践できる内容となっているので、自分の状況に置き換えて行動に移してみてください。

やりたいことがわからないと悩んでいる人は、こちらの記事も併せて確認しましょう。

まずはあなたが受けないほうがいい職業を確認してみよう

自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。

そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。

今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。

仕事で何がしたいかわからないときに考えられる3つの原因

仕事で何がしたいかわからないときに考えられる3つの原因

- 自分の興味や適性への理解が不足している

- 自分の選択肢を狭く見積もっている

- リスクやコストばかりを気にしている

まず最初に、仕事で何がしたいかわからないときの原因から探っていきましょう。

自分が何がしたいのかわからない人が多数いる一方で、「この仕事が自分が最もやりたいことだ」ととらえられている人や、「この仕事に就きたい!」と断言してその仕事に就くために努力している人もいます。この差がどうして生まれるのかをたどれば、何がしたいのかわからない人がやるべきことが見えてくるのです。

ここでは、仕事で何がしたいかわからない原因を解説します。まずは現状の課題を理解したうえで、適切な対処をしていきましょう。

原因①自分の興味や適性への理解が不足している

自分のことは何から何までわかっていそうなものですが、意外なことに自分の興味や適性への理解が不足している人は少なくありません。実際に「自分が何がしたいのかわからない」という人は、自分の価値観や志向性を他人にうまく説明できないのではないでしょうか。

自分がどんなときにやりがいを感じ、どんな環境で力を発揮できるのかを自覚すれば、「人とかかわる機会が多い」「成長を実感しやすい」というように、仕事に求める条件が挙げられるようになります。

自己理解は、本当にやりたい仕事を見つけるうえで基盤となる重要なステップです。「自分のことはわかっているつもり」という人も、「まだ自覚できていない価値観や志向性があるかもしれない」と疑って自己分析に取り組みましょう。

原因②自分の選択肢を狭く見積もっている

選択肢が少ないほど、自分がしたいと思える仕事と出会える可能性は低くなってしまいます。本当にその選択肢がすべてなのか、認識していないだけでほかに自分が選べる選択肢があるのではないかと疑う姿勢が必要です。

世の中には数え切れない種類の職業が存在します。確かにスキルや経験によって、現実的に選択肢に含められない仕事もありますが、選択肢を広げていくことは適職と出会うために欠かせません。

本当にしたい仕事と出会うために幅広い職業について学び、自分とのマッチ度を測り、選択肢を広げていきましょう。

幅広い仕事について知るには、以下の記事で業界や職種といった仕事の分類を学ぶことが効果的なので、ぜひチェックしてください。

業界

業界とは?業種・職種・業態との違いを図で解説!

職種

職種の種類一覧を徹底解説! 業種・業界・職業との違いも押さえよう

- 社会人経験が浅く、スキルや実績も乏しい自分に幅広い選択肢があるとは思えません。

想定している以上に世の中には多くの選択肢がある!

仕事というのは多岐にわたって数多くあります。キャリアコンサルタントである私自身も、未だに「こういう仕事があるのか」と驚くことがあるくらい、世の中にはいろいろな仕事があるのです。

社会人経験が浅い場合、知っている職業の幅が狭いため、まずは仕事に対するアンテナを高くしましょう。

スキルや実績が必要な職業もありますが、人柄、興味、関心などが、その仕事に一致していることも大切な要素です。「自分がどんな人間なのか」を改めて棚卸ししてみましょう。

自己理解を深めた後に、友人やキャリアコンサルタントにどんな仕事が向いているかを聞いてみても良いですね。

あなたが受けないほうがいい職業を診断しましょう

就活を進めていると、自分に合う職業がわからず悩んでしまうことも多いでしょう。

そんな時は「適職診断」がおすすめです。簡単な質問に答えるだけで、あなたの強みや性格、価値観を分析して適職や適さない職業を特定してくれます。

自分の適職や適さない職業を理解して、自信を持って就活を進めましょう。

原因③リスクやコストばかりを気にしている

たとえば、30代目前の普通の会社員が「医者になりたい」と思ったとして、医学部の受験に受からないリスク、授業料や在学中の生活費などのコストを気にせずにはいられません。

このように、目指す職業によってはリスクやコストが発生します。仕事と生活は切り離せない以上、気持ちだけでキャリアの目指す方向性を決めるのは難しいですよね。

ただ、リスクが大きく、多大なコストがかかるとしても、本心で「この仕事をやってみたい」と思うのであれば、その気持ちと徹底的に向き合うべきです。

「リスクやコストがかからない仕事の中から自分のしたいことを見つけなければ」と思い込んでいないでしょうか。一度その縛りを解いて、自分がしたいと思っている仕事が本当にないか改めて見つめ直してみましょう。

リスクを恐れてチャレンジするべきか悩んでいる時点では、まだ行動を起こす段階ではないと思います。

自分の中でやりたいことのレベルがどこまで高まっているかが重要です。あらゆるリスクにもブレない確信が持てたそのときが行動を起こすチャンスです。

対処法①自己分析でしたい仕事の軸を決める

自己分析でしたい仕事の軸を決める

- 自分の「得意」を明確にする

- 自分の「好き」を広くとらえる

- 自分の「理想」の背景にある価値観を見つける

自分がしたい仕事を明らかにするには、まず自分の価値観や志向性を自覚しなければなりません。自分がどんなことにやりがいを感じ、どんな環境で力を発揮できるのかがわかってこそ、それらを軸に適職を探せるようになります。

そのため、ここでは仕事探しの軸の決め方を解説します。仕事探しの軸は、「得意」「好き」「理想」のこの3つが鍵です。それぞれを掘り下げて、まだ自覚できていない自分の強みや価値観を見いだし、仕事探しに活かしましょう。

どうせなら自分がやりがいを感じられる仕事に就きたいですよね。こちらの記事では、やりがいのある仕事の見つけ方を解説しています。

あなたが受けないほうがいい職業を知っておこう

就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。

そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。

早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。

自分の「得意」を明確にする

「得意」は、少ない努力で上手にできることととらえてください。たとえば、初対面の人と話すこと自体は誰でもできますが、初対面であっても抵抗なく話しかけられ、コミュニケーション力を活かして会話を盛り上げられる人は多くありません。

このように、あまり努力しなくてもうまくできたことを思い出してみましょう。

たとえば、「絵を描くこと」「文章を書くこと」などは、特技として自覚している人も多いのではないでしょうか。一方で、「人の顔と名前を覚えること」「論理的に説明すること」など、普段の生活で何気なく発揮されている得意なこともあるはずです。

得意なことを仕事にすれば、少ない努力で成果を出しやすく、うまくいかずにストレスを感じる場面も少なくて済みます。また、自分の得意なことを活かして人の役に立てればやりがいを感じられるでしょう。よって、自分の「得意」を明確にすることは仕事探しで非常に重要なポイントになります。

人を動機づける要因の一つに「自己効力感」があります。「何かができる」という自信は成長のエネルギーになるのです。得意なことを仕事にすることは、小さな自信を積み重ねながら順調に成長できる可能性が高いという利点があります。

自分の「好き」を広くとらえる

好きなことを仕事としても好きでいられるかどうかは、実際に働いてみなければわかりません。「得意」と比べて「好き」は変わりやすく、たとえば本が好きだったけど、本を売ったり編集する仕事は向いていなくて本が好きとは言えなくなったというケースも珍しくないのです。

とはいえ、好きだからこそ意欲的になりやすいのも事実でしょう。そのため、対象を絞り過ぎないように、「好き」を広くとらえてみることをおすすめします。

たとえば、本が好きな場合、本の何に惹かれるのかを掘り下げて考えてみましょう。「物語を作る」「文章を書く」「テキストで何かを伝える」というように、さまざまな角度から本について掘り下げられます。

本が好きだからといって、「本屋」「出版社」というように、就職先に直接関連付けるのではなく、「物語の制作にかかわる」「テキストで世の中に向けて発信する」というように動詞で考えることで、自分の根底にある価値観を反映した軸が決められますよ。

自分の「理想」の背景にある価値観を見つける

「理想」は自分の価値観から生み出されるものです。つまり、「理想」の原点を掘り起こせば自分の価値観が見えてきます。

たとえば、「海外で暮らす」という理想を持っている場合、以下のような流れで価値観にたどり着くことができるのです。

「理想」の原点の掘り起こし方の例

①海外で暮らしたい

なぜ?⇓

②文化や価値観が異なる海外の人と交流したいから

なぜ?⇓

③自分にはない考え方や視点を学ぶのが楽しいから

このようにして価値観がわかれば、「自分にない考え方や視点を学べること」が仕事探しの一つの軸になり得ます。

「海外で暮らせる仕事」というように理想をそのまま軸にするのではなく、その原点にある価値観を軸にしてくださいね。

- お金持ちになるのが理想です! ただ、どんな仕事に就けば良いのかわかりません……。

まずはお金持ちになった後のビジョンを明確化しよう

漠然と「お金持ちになりたい」と思っているだけで、ほとんどの人はお金持ちになった後のことを描いていません。

何のためにお金を手に入れるのかが明確になっていないと、お金を手に入れた後には何が残るでしょうか。虚無感だけのような気がします。

ただ、お金持ちになると「できること」や「やれること」の範囲も増えます。そんなことも考えながら目標設定していくのも一つの方法です。

会社の売り上げに直結するような営業的な仕事などは、多くの報酬を手に入れるチャンスが多いと思います。会社の給与には上限がありますが、個人事業や会社を起業すれば報酬の上限はありませんよ。

アドバイザーからワンポイントアドバイス仕事への興味は自分の性格や状況に合わせて選ぶことが大切

就活で多くの学生や若手社会人が直面する「やりたい仕事がわからない」という悩みは、自己理解の不足や経験の少なさが原因です。

まず、上記で解説している対処法①では「自己分析で軸を決める」ことがメインとなります。感情や経験を振り返り、得意・好きなことや価値観を深掘りし、「人をサポートしたい」、「新しい仕組みを考えるのが好き」といった軸を見出していくのです。これは内省が得意な人に効果的でしょう。

次に、対処法②は「選択肢を広げる」ことが目的です。業界研究や企業訪問、OB・OG訪問、インターンシップで多様な仕事に触れ、未知の分野への興味を発見します。これは、頭で考えるだけでは不安が増してしまう人にとって特に効果的です。

そして、対処法③は「リスクやコストを考慮しつつ小さな行動を積み重ねる」方法で、休日の資格勉強や副業的な短期バイトなどを通じ、自分の適性を肌で感じる機会を作ります。これは自身の自己理解と具体的な行動をつなげやすく、「やりたいことが見つからない」と焦っている人にとって、長期的な満足度の高いキャリア選択を目指すうえで有効な方法です。

仕事の軸に迷ったときは価値を提供する対象から決めていこう

私が普段学生に提案している仕事の軸の決め方は「誰に、どのような価値を提供したいか」を起点にすることです。この考え方は業種・職種に縛られず本質的なモチベーションを軸にとらえられ、環境変化にも柔軟に対応できます。

自己分析、選択肢の拡大、小さな実践の組み合わせにより、自己理解と行動をつなげ、「やりたい仕事」を見つけながら納得感のあるキャリア選択を実現しましょう。

あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!

就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。

そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。

まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

対処法②本当にしたい仕事と出会うための選択肢を広げる

自分がどんな人間かわかったら、次はそんな自分に合う仕事を見つけるステップになります。ですが、世の中に存在する仕事を少ししか知らなければ、なかなか適職は見つからないでしょう。

そこでここでは、本当にしたい仕事と出会うための選択肢の広げ方を、「学習編」と「体験編」に分けて解説します。知っている仕事を増やして、自分に適した仕事と出会う可能性を高めましょう。

学習編:幅広い仕事について理解を深める

学習編では、知識を増やす方法について解説していきます。

繰り返しになりますが、世の中には数え切れない種類の職業が存在しているため、それら一つひとつをやみくもに調べていてはきりがありません。

ここで解説する2つの方法を実践して、幅広い仕事について効率的かつ実態に迫れる学習をおこないましょう。

気になる業界一覧を作成して1日1業界のペースで勉強する

まずは、自分用の気になる業界一覧を作成しましょう。作成の際に、書籍の業界地図を用意すると、目次で細かい業界の分類が確認できるため、ざっと眺めて気になる業界をピックアップすれば、簡単に一覧が作成できますよ。

気になる業界一覧の例

- 素材

・鉄鋼

・紙・パルプ - 医療・食品

・医療機器

・化粧品・トイレタリー - 金融

・キャッシュレス決済

・生命保険

・損害保険 - メディア

・新聞・テレビ・ラジオ

・動画配信・ベイテレビ - サービス

・人材

・教育

・イベント運営

上記のように、「素材」を一つの業界として取り扱うのではなく、素材業界の中から気になる分野をピックアップして1業界としましょう。そして、毎日1業界ずつ勉強していきます。

業界地図を持っているなら該当する業界のページを熟読したり、ネットでその業界のトレンドや動向を調べながら、自分が働きたいと思える業界かどうかを判断してください。

業界一覧については下記の記事で解説しています。詳しい調べ方のノウハウまで知りたい人は一度目を通してみましょう。

所要時間はたったの3分!

受けない方がいい職業を診断しよう

就活で大切なのは、自分の職務適性を知ることです。「適職診断」では、あなたの性格や価値観を踏まえて、適性が高い職業・低い職業を診断します。

就職後のミスマッチを避けたい人は、適職診断で自分に合う職種・合わない職業を見つけましょう。

- 自分に合う職業がわからない人

- 入社後のミスマッチを避けたい人

- 自分の強みを活かせる職業を知りたい人

さまざまな職種の人の話を聞く

業界についての勉強からは業界の構造や将来性は理解できても、実際にそこで働く人たちの姿は見えにくいはずです。事実に即したイメージを持ったうえで、自分がその仕事をしたいと思えるかどうかを判断するためにも、実際に働いている人と会って話を聞いてみましょう。

さまざまな職種の人との接点の作り方

- 社会人向けのOB・OGとのマッチングサービスを利用する

- 転職フェア・合同企業説明会に参加する

話を聞く場がセッティングできた際は、有意義な時間とするためにあらかじめ質問を考えておくと良いですよ。業界研究からは見えてこなかった、普段の仕事内容や働き方、やりがい、大変なことなどを中心に聞いてみたいことをリスト化しておきましょう。

こちらは新卒のOB・OG訪問を想定した記事ですが、既卒・第二新卒や社会人のOB・OG訪問でも聞いておきたい質問例も多数あるので、ぜひチェックしてください。

企業・業界をよく知るには、実際にそこで働いている人に話を聞くことがおすすめです。

希望する業界で働く人がいないか、友人・知人などに聞いてみましょう。紹介してもらったり、転職フェアや就職支援センターなどに行って業界の話を聞いたりするのも良いですね。

体験編:実際に仕事をしてみて適性を確かめる

学習編でさまざまな仕事を知る方法を解説しましたが、知った段階ではその仕事を将来の選択肢の一つに含めるにはまだ早いといえます。「自分にできる」「自分に向いている」と適性に確信を持てたときこそ、安心して選択肢に含められるのです。

学習編で認識した仕事を本当に選択肢に含めて良いのかを確かめる方法として、ここでは2つの体験を取り上げます。自分にとって取り組みやすい方法を実践してくださいね。

スキル習得講座を受ける

今の自分にできそうにない仕事は選択肢から除いてしまいがちですが、今からでもスキルの習得は可能かもしれません。特に最近では、社会人向けのスクールが充実していて、働きながら学ぶ人も多くいます。

人気のスキル習得講座(有料の場合あり)

- Webデザイン

- プログラミング

- コピーライティング

- マーケティング

講座を受けてみることで、自分の適性を確かめたり、スキルが身に付き選択肢が広がったりします。ただ、受講料は高額な場合もあるため、気軽に受けるのはおすすめしません。長期的な計画を見据えたうえで受講するか判断してくださいね。

少しでも興味があって、その後の仕事や生活に役立つと思うものがあれば、スキル習得講座もやる価値はあります。ただ、資格が欲しくてやみくもに簡単そうなものを受けたり、興味のないものに手を出すのは無駄なので注意してください。

クラウドソーシングに応募する

クラウドソーシングとは

企業や個人がインターネットを通じて不特定多数の人に向けて業務を発注するサービス。基本的に納品や支払いまですべてサイト上で完結できる

代表的なクラウドソーシングサイトとして、CrowdWorksやLancersが挙げられます。これらのサイトに登録して興味のある仕事を受注すれば、責任を持って取り組むのを前提として、就職しなくても仕事を体験することができます。

特に、デザインやライティング、動画編集、翻訳などのクリエイティブな仕事はクラウドソーシングで体験しやすいです。興味がある人は、まずはサイトをのぞいてどんな仕事が募集されているのか見てみましょう。

- クラウドソーシングは未経験の領域でも始められるのでしょうか?

継続的にオファーを受けるには実績を積んでいくことが重要

副業のスタートとしては、クラウドソーシングはリスクも少なく手軽に始めやすいと思います。自分の得意なことや興味のある分野の仕事を委託されるやり方です。

受注が増えて仕事を順調に依頼されるようになれば、副業から複業へ移行して、さらには独立への道も開けます。

今は、VUCAの時代と呼ばれるように予測不可能な世の中です。パラレルキャリアの考え方を持ち、時代の変化にも柔軟に対応する必要があります。

クラウドソーシングの注意点は「信頼性や実績」が重視されてしまうので、スタート時は仕事を受注できない状態が続くことです。しかし、コツコツと受注を増やし実績を積んでいくとオファーがくるようになります。継続することが大切です。

アドバイザーからワンポイントアドバイス知っている仕事を増やすだけでしたい仕事が見つかることも

「何の仕事がしたいかわからない」と悩む多くの学生に共通するのは、「まだ知らない世界」が圧倒的に多いという事実です。世の中には約1万7千もの職種があるとも言われていますが、そのなかで実際に知っている職業はほんの一握りでしょう。

限られた情報の中で仕事を選ぼうとすると、自分に合った仕事と出会える確率は当然ながら低くなります。だからこそ、意識的に「選択肢を広げる」という行動が必要です。

とにかく行動に移してみることが現状から抜け出すためには必要

選択肢を広げる方法としては、インターンや職業体験だけでなく、業界研究、社会人インタビュー、OB・OG訪問なども有効でしょう。私が支援するなかで特に効果的だと感じるのは、「まず動いてみる」ことです。たとえ短時間でも、その仕事に少しでも触れることで、自分の感情や適性に対する“リアルな手応え”が得られます。

さらに、自分の過去の経験や興味のあるテーマを分解していくと、実は他業種にも共通するスキルや関心が隠れていることに気づく場合もあるでしょう。これも選択肢を広げる一つのヒントです。

「わからないから動けない」のではなく、「わからないからこそ動いてみる」。その姿勢こそが、仕事との出会いの第一歩になります。

対処法③リスクやコストを計算するだけでなく具体的な行動に移す

リスクやコストを計算するだけでなく具体的な行動に移す

- 時間面:休日や終業後にできることから始める

- 金銭面:必要な金額を洗い出して長期的な計画を立てる

- スキル面:契約社員やアルバイトからのスタートも検討する

あらゆる仕事について知っていけば、自然と惹かれる仕事が見つかるはずです。ただ、惹かれるからといってその仕事を目指そうと思えるかはまた別問題ですよね。

一般的に多くの人がしたいと思うような仕事は、倍率が高くて就くのが難しかったり、資格や専門知識が必要だったりで目指す前に諦めてしまいがちです。実際、就職難易度が高い仕事を目指しても成功する保証はないわけで、リスクやコストを理由に目指さないのは正しい決断だともいえます。

ただ、冷静に計画を立ててみたら、意外と非現実的ではないことがわかる場合もあるでしょう。

「この仕事に興味があるけど就くのは難しそう」「今から目指しても良いのだろうか」と迷っている人は、ここで解説する3つの方法から自分に合ったものを選んで実践してみてください。

時間面:休日や終業後にできることから始める

まずは、時間面からです。たとえば、未経験からエンジニアを目指したり、法律を勉強したことがない人が弁護士を目指すような場合、働きながらだとなかなかスキルや知識を習得する時間がなく、非現実的なように思えます。

だからといって、いきなり仕事を辞めて学習に専念したとしても、本当にその仕事に向いているのか、意欲的に続けられるのかは予測できません。そのため、まずは休日や終業後にできる学習から始めてみることで、自分の適性を確かめつつ、目標に近づくことができます。

最初は難易度の低い検定や資格取得を目指してコツコツと取り組んでみて、「自分には適性がある」「本格的に学習に専念すれば夢をかなえられる」と確信を持ててから、正式に「自分のしたいこと」として目指しましょう。

こちらは新卒向けに取りやすい資格を紹介しています。どの資格からチャレンジしようか迷っている人は、ぜひ参考にしてください。

金銭面:必要な金額を洗い出して長期的な計画を立てる

惹かれている仕事が給料がかなり低い場合や、その仕事に就くために学校に通う必要がありその授業料が高額な場合など、したい仕事探しでは金銭面の悩みも発生しがちです。

金銭面については「なんとかなるだろう」と楽観的に考えるのは危険なのでやめましょう。せっかくしたい仕事が決まってその夢に近づいている最中で、お金の問題で断念しなければならない事態は避けたいですよね。

そのため、必要な金額を洗い出して長期的な計画を立てたうえで判断しましょう。まずは、興味のある仕事に就くにはどのようなステップを踏む必要があるのか、そしてそれにはどれくらいの費用がかかるのか、就いた後の経済事情はどうなるのかを明らかにしてください。

現時点ではしたい仕事を目指すためのお金が足りないとなっても、しばらくは現職を続けて貯金したり、副業で収入を増やしたりなど、長期的に考えれば打開策は見えてくるはずです。

長期的な計画を立てて、お金が足りなくなる事態は防ぎましょう。お金がないと学校や本など必要な費用を払えなくなるほか、精神的なゆとりを失い、焦りを招いたり、冷静な判断ができなくなったりするからです。

スキル面:契約社員やアルバイトからのスタートも検討する

興味のある業界が狭き門というケースはよくあります。たとえば、テレビ局や出版社、新聞社はいずれも人気の就職先ですが、例年の採用人数は少なく、さらに中途の未経験から正社員になれるケースは極めてまれです。

ただ、それらの仕事に惹かれる気持ちが捨てきれないなら、少しでも現実的な手段として契約社員や派遣社員、アルバイト雇用の選択肢が挙げられます。

正社員でないため、期限付きの雇用であったり、給料が低かったり、昇進が難しかったりなどさまざまなデメリットもあるでしょう。ただ、それでも、心の奥底で憧れていた仕事ができるのであれば構わないと思える人もいるのではないでしょうか。

正社員以外であれば、未経験者も採用される可能性が高くなります。自分のスキル不足で選択肢を減らしてしまう前に、契約社員やアルバイトからのスタートも一度検討してみましょう。

- エンタメにかかわる仕事にひそかに憧れ続けています。このまま何もしなければいつか後悔しそうで、どうするべきか悩んでいます。

安定性よりも優先したいと思える仕事があるのは幸せなこと

リスクを取ってでもやりたい仕事であるならば、非正規社員からスタートするのも一つの方法です。

そもそもエンタメ業界の場合は、業種の性格上、安定したキャリアパスを経て順調にステップアップする方が珍しい場合もあり、まずは業界に入ってから経験をもとにスキルを高めていく方がプロへの近道かもしれません。

今の時代、安定性を捨ててもやりたいことがあるのは幸せなことだとも考えられます。好きなことに本気で打ち込んだ経験があると、仮に将来違う道に進んだとしても活かせることが結構あるものです。

正社員以外の雇用形態で働くことを検討している人は、こちらの記事でそれぞれの特徴を押さえましょう。

契約社員になるリスクについては、こちらのQ&Aでキャリアコンサルタントが詳しく解説しているので、検討している人はぜひチェックしてください。

「仕事で何がしたいかわからない」と悩んだときに助けとなる考え方

「仕事で何がしたいかわからない」と悩んだときに助けとなる考え方

- すべての人が天職に就けているわけではない

- 理想と現実は違うこともある

- 自分の興味は常に変化していくものである

ここまで自分がしたい仕事を見つける方法を解説してきましたが、見つける過程で「やっぱり自分が何がしたいかわからない」と悩む人もいるでしょう。

もし、なかなか自分がしたいことが見つからずに不安になったときは、ここで解説する内容を思い出してください。悩んだときにあなたの助けとなるような考え方を紹介していきます。

自分の置かれている状況を悲観したり否定することなく、前向きに向き合うようにしてくださいね。

①すべての人が天職に就けているわけではない

周囲に意欲的に働いている人たちが多くいると、「なんで自分のことなのに何がしたいのかわからないんだろう」「やりたいことがわからないなんて自分はやばい状況にあるのではないか」と悲観的にとらえてしまいがちです。

しかし、今の仕事が天職だと断言できる人は決して多くありません。それだけ、自分が本当にしたい仕事を見つけるのは簡単ではないということです。

長期間働くなかで自分の強みを発揮できるようになり、天職に感じる人も多くいます。

したいことがすぐに見つからなくても、重く受け止めすぎずに気長に考えるぐらいが適切かもしれません。悩んだときは天職に就けている人はほんの一握りであることを思い出しましょう。

「天職」という言葉を耳にしたことがある人は多いと思います。以下の記事では「天職」の意味と天職を見つける方法をまとめています。

- 今はいまいちしっくりこなくても、続けていればいつかこの仕事が天職だといえる日がくる可能性もあるのでしょうか?

スキルが身に付けば仕事との関係性が変わる

仮にやりたいことでなくとも、続けていくうちにスキルアップできれば面白くなり、使命感や責任が出てくることでいずれ天職だと思えるようなこともあり得ます。

たとえば、伝統的な職種や家業を継ぐような人など、その家に生まれたことでやりたいことでなくともやらねばならない状況になっている人もいますが、数十年経ってやはりやって良かったと言えるだけの実績や満足感を得ているケースもあるのです。

続けているうちに、どこかの時点で仕事の中に面白みややりがいが出てくることが考えられるので、意欲が持続することがやはり必要条件ではあると思います。

②理想と現実は違うこともある

仕事内容そのものはとても魅力的に思えたとしても、その仕事に就いて幸せに働けるかといえば、そうとは限りません。仕事への満足度は、待遇、人間関係など、さまざまな要素が絡み合って決まります。そのため、理想と現実はかけ離れている場合も往々にあるのです。

たとえば、車の運転がとても好きで運転手として就職しても、賃金が低かったり、上司との関係が悪ければ、仕事に対する意欲は下がりかねません。

もし「この仕事がしたい!」と思って就職したのに、思ったよりも満足できなかった人がいれば、就職を決めた際に重視した要素以外の部分に問題があると考えられます。

その仕事に惹かれた気持ちを全否定するのではなく、自分にとって重要なほかの要素を明らかにしてくださいね。

「この仕事は自分に向いてないかも」「楽しいと思えない」と悩むこともあると思います。そんな人は、下記の記事を読んでみてください。

仕事を辞める前に試すこと

「仕事が向いていない」と悩む人へ|仕事を辞める前に試すべきこと

仕事が楽しくないときの解決策

仕事が楽しくないときの解決策14選|健康的に働くためにできる行動

仕事を頑張れないときの対処法

仕事を頑張れないときは自分を責めないで! 要因別に対処法を解説

③自分の興味は常に変化していくものである

最後は、自分がしたい仕事を探すときも、したい仕事に就いた後も、覚えておいて欲しいことです。

「以前はとても魅力的に思えた仕事が今は正直そうでもない」「とてもしたい仕事だったはずなのにほかに興味がある仕事が見つかった」というように、自分の気持ちの変化に戸惑う人もいるかもしれません。

しかし、何がしたいかは変わっていって当たり前です。自分のスキルや置かれている環境が変わったときに、新たな選択肢を検討することはまったく悪いことではありません。

ただ、一時の感情で転職したり、仕事を辞めるのは危険です。自分の中で変化が起きたときは、まずは冷静に受け止め、それが一時的なものではないのか慎重に見極めたうえで、動き出すようにしましょう。

気持ちが変わったことに気づくことは大切なことです。自らが体験したからこそ気づきがあります。否定するのではなく、その気持ちを受け止め、本当にしたいことなのかをよく考えてください。

その繰り返しによって本当にやりたいことに出会えるかもしれません。

キャリアの専門家と考える! 「この仕事がしたい!」と言えるようになるには?

キャリアの専門家と考える! 「この仕事がしたい!」と言えるようになるには

- 秋田さん流! 何がしたいかわからない状態との向き合い方

- 小関さん流! 仕事で何がしたいかわかるようになる方法

- 渡部さん流! 自分が本当にしたい仕事を見極めるコツ

キャリアコンサルタントは、大学生やキャリアについて悩む社会人から「自分が何がしたいのかわからない」という悩みを寄せられ、ヒアリングを重ねながら一緒に答えを探すことが仕事の一つです。

ここでは、そんなキャリアの専門家3人から、「この仕事がしたい!」と心から言えるようになる方法を解説します。さまざまなキャリア支援の経験を踏まえたキャリアコンサルタントからのアドバイスをぜひ参考にしてくださいね。

秋田さん流! 何がしたいかわからない状態との向き合い方

自分が何がしたいかわからなくて、漠然とした焦りや不安を感じている人もいますよね。一方で、「別にこのままでも良いかな」とそこまで重く受け止めていない人もいるでしょう。

「自分が何がしたいかわからない」という現状に対して、どう向き合うのが正しいのでしょうか。

ここでは、キャリアコンサルタントとして多くの人の転職やキャリアプランの相談に応じ、産業カウンセラーとしてさまざまな業界の人たちとの面談を実施してきた秋田さんが、何がしたいかわからない状態との向き合い方を解説します。

アドバイザーのリアル・アドバイス!常に自分と向き合う習慣を身に付けよう

「何の仕事がしたいのか」という問いに対する答えが簡単にわかれば苦労はしません。ただ、ヒントを見つけることはできます。それが自己理解です。

自分の価値観や能力、強みを知ることで目指すべき方向性が見えてきたりします。何をやっても自分のやりたい仕事が明確にならない場合、無理に決める必要はないと私は思っています。

「今の自分に向き合うこと」、この癖を身に付けてください。そうすることで「気づき」に敏感になります。さまざまな経験をしていく中で、やりたいことを見つけていく気持ちで日々を過ごすと気持ちにもゆとりが持てるでしょう。

物事に能動的にかかわることでチャンスが広がる

私自身の経験ではありますが、物事に対する向き合い方は人生に大きく影響します。何の仕事がしたいのかわからない人は、仕事に対する向き合い方を変えてみてください。

斜めではなく正面から向き合いましょう。わかりやすく言うと、能動的にかかわることです。それは「行動」として表れ、いろいろなことが変化していきます。

自分が予想していない変化が起きるので、気づきも多く「自分のやりたいこと」が見えてくるチャンスが広がります。結果的に、私はやりたいことに出会えました。

小関さん流! 仕事で何がしたいかわかるようになる方法

仕事で何がしたいかわからないと言いながら、さらに心の奥深くでは「自分が意欲的になれる仕事は本当に存在するのだろうか」と疑問を抱えている人もいるのではないでしょうか。

「本当にしたい仕事は何か」という問いに対して、すぐに具体的な仕事を挙げられる人は多くはありませんが一定数存在するのも事実です。

ここでは、キャリアコンサルタントとしてさまざまな企業の経営者や社員を見てきた小関さんが、自身の経験談も交えながら、仕事で何がしたいかわかるようになる方法を解説します。

アドバイザーのリアル・アドバイス!まずは全力でやってみる!その過程で意欲が湧くものを見つけよう

仕事で何がしたいのかわからないのは、ある意味当然かもしれません。世の中にはさまざまな仕事があり、まだ社会人経験が浅ければ、その知識も経験もないからです。

また、仕事に就く前に「この仕事を心からしたい」という意欲があったとしても、自分に向いているか、活躍できるかは別の話でしょう。「自分はこの仕事は嫌だな」と思っていても、実際にやってみると意外に向いていたり、意欲が出てきたりすることもあります。

やってみた先で意外と意欲的になれる仕事が見つかることも

まずは、アルバイト、ボランティア、地域の仕事でもなんでも良いので、与えられた仕事を全力でやってみましょう。やってみる中で面白さや奥深さを感じられれば、その仕事に意欲が湧いてくることもあると思います。

私自身も、以前「営業」の仕事は敬遠していましたが、独立起業し、営業をせざるを得なくなりました。

しかし、相手の話を聴くこと、相手の望みをかなえるための提案をすることに意外にも面白さを感じた経験があります。そんな風に、やってみる中で意欲が湧いてくることもあるのです。

渡部さん流! 自分が本当にしたい仕事を見極めるコツ

「したい仕事に就いたけどやってみたら思っていたのと違った」というように、自分がしたい仕事を見極めきれなかった人もいるのではないでしょうか。

「この仕事をやってみたいな」「楽しそうな仕事だな」と思える仕事が見つかっても、実際にその仕事に就いた後も魅力的に感じ続けられるとは限りません。

ここでは、3万人以上のコンサルティングの実績を持ち、多様なバックグラウンドを持った人たちのキャリア支援をおこなってきた渡部さんが、自分が本当にしたい仕事を見極める方法を解説します。

アドバイザーのリアル・アドバイス!「したい」と「できる」が両立する仕事を探すことが重要

「したい仕事」と「できる仕事」を、それぞれ異なる時間軸で考えてみることが大切です。新しい仕事に就くときは、自分自身が圧倒的に経験不足という状況なので見極めができないこともあり得ます。

どんなにやりたい仕事でも、まず経験をしてみないと本当のことはわからないと考えておきましょう。

そして、やりたい仕事に就いても、それがずっとできない状態のままであれば、やりたい気持ちが失せてくることがあります。できるかできないかは適性もありますが、教え方や職場環境にも影響されます。

自信を持てることや達成感を得られることが仕事に対する意欲の源泉にもなるので、「やりたい」だけでなく「できる」が両立することを目指してください。意欲が持続しなければ続けられません。

したいと思えなくてもやり続けた先でしかわからないこともある

逆に、始めはそれほど関心のなかった仕事がやっていくうちにできるようになり、できるようになると面白くなるということもあります。ただ、それは数年をかけて経験を積んでみて初めてわかることです。

見切りが早すぎるとそこまで感じないうちに職を転々として迷走してしまうこともあります。短い時間軸だけでなくその仕事ができるようになったときに続けていけるかどうか、成長できるかどうかという観点も持てるようにしましょう。

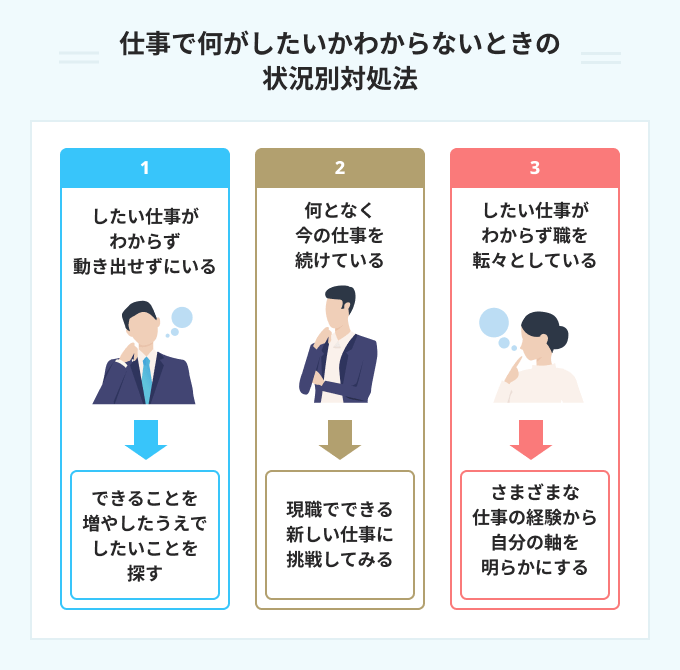

自分の状況に合わせた動き方を確認! 3つの対処法を紹介

「自分が本当はどんな仕事がしたいかわからない」と悩む人は多くいますが、その人たちの状況は大きく3つに分かれます。状況が違えば、それぞれにとって適切な対処法は異なるのです。

そこでここでは、仕事で何がしたいかわからないときの対処法を状況別に解説します。自分の該当する状況に合った適切な対処法をチェックして、ぜひ実践してくださいね。

したい仕事がわからず動き出せずにいる:できることを増やす

自分の興味や関心を持てる分野や仕事がわからない人のなかには、「就職活動を進めないといけないとはわかっているけど次の行動に移せない」という悩みを抱えている人もいるでしょう。

人間は先が見えない状況で不安を感じやすい生き物なので、こうした気持ちを抱くのは自然なことです。とはいえ、具体的なアクションに移すことができなければ、いつまでも就職活動を進めることができません。

そんな状況の人におすすめなのが、自分ができることを増やすということです。新しいことに挑戦してみると、思っていたより自分ができることが多く、そこからしたい仕事が見つかるということもあります。

まずは、地域若者サポートステーション(サポステ)でのスキル獲得を検討してみてください。サポステでは、ビジネスマナーやパソコンスキルに関する講座が無料で受けられます。スキルを身に付けて「できること」が増えれば、選択肢が増えてしたいことが見つかりやすくなりますよ。

現在は無職で、したい仕事がわからないと悩む既卒の人には、こちらの記事がおすすめです。自分のしたい仕事を見つけて現状を脱するための方法を就活のプロが解説していますよ。

無職で不安を感じている人もいると思います。以下の記事では就職のコツを解説しているので参考にしてみてください。

アルバイトやボランティア、家の手伝いなどで構わないので、まずは誰かのために動いてみましょう。その中で自分の得意なこと、好きなこと、不得意・苦手なことなどを探っていくのがおすすめです。

「こういうことが上手だよね」と褒められたりなど、他人からの客観的な評価を知ることもできます。

何となく今の仕事を続けている:今できる新しいことに挑戦してみる

定職に就いているものの、今の仕事が自分の最もやりたい仕事だと胸を張って言える人は決して多くないでしょう。そんなときは、ほかに自分が心からやりたいと思えることを求めて動き出すことで、自分の将来をより良く変化させられるきっかけになるかもしれません。

何となく今の仕事を続けているけど、自分が心からしたいと思える仕事を見つけたいと思う人は、まず現職のままで新しいことに挑戦してみてください。同じ会社の中にはさまざまな仕事があるため、転職をせずにしたいと思える仕事と出会える可能性はあります。

たとえば、新しいプロジェクトを任せてもらったり、異動で部署が変われば仕事内容が大きく変わりますよね。新しい仕事に積極的に取り組んでみると「もっと極めたい」「この仕事のプロフェッショナルになりたい」と思えるような出会いがあるかもしれません。

はたから見てそこまで魅力的に思えない仕事でも、やってみれば想像と違ったやりがいや面白さがあった、ということはよくあります。現職でさまざまなチャレンジをしながら、したいと思える仕事を探しましょう。

また、今の職場で副業が可能なのであれば、自分がなんとなく向いてそう、やってみたいと思える仕事をまずは副業でやってみるというのも一つの手です。

したい仕事ではない現職に集中している状態では、したい仕事に気づく可能性も低くなります。何をやっているときに自分は活き活きするのか、興味を持って集中できることなど、まずは自分にベクトルを向ける習慣を心掛けてください。

したい仕事がなく仕事を転々としている:自分の軸を明確にする

皆さんのなかには、「この仕事がしたい!」と思って就職したはずなのに、やってみたら合わなかった、ということを繰り返し、仕事を転々として何がしたいかわからなくなっている人もいるかもしれません。

転職を繰り返してさまざまな仕事を経験してみることが悪いわけではありませんが、リスクがあるのも事実です。転職回数が多いほど、一般的に転職市場では不利になるといわれています。転職を繰り返してしまう人は、自分が長期的にやりきれる仕事は何か明らかにするためにも、自分の軸を明確にしてみましょう。

たとえば、これまでのさまざまな仕事の経験は、本当にしたい仕事を見つけ出すうえで必ず役に立ちます。実際に働いてみたときに感じた自分の適性や価値観を整理して、徹底的に自分を分析しましょう。

これまで経験した仕事を挙げていき、それぞれに対して自分がどう感じたのか、どんな成果を出せたのかを書き出してみてください。そしてそこから下記のように、自分の性格や能力を明らかにできます。

仕事の経験から自分の性格や能力を明らかにする方法

- 販売の仕事でPOPを考える仕事は楽しかった

→デザインを考える仕事は楽しめる - 事務の資料作成の仕事はすぐ飽きた

→ルーティンワークは苦手

自分の性格や能力が明らかになれば、どんな仕事が楽しめて、どんな仕事が向いていないのかがわかるはずです。それを仕事に求める条件にして、クリアできるかどうかを見ていけば、本当にしたい仕事が見つかりますよ。

自分の興味は深掘りできたけど仕事がうまく見つからない場合もあります。下記の記事では、仕事の見つけ方を解説しているので参考にしてみてください。

仕事が見つからない悩みからの脱出法

仕事が見つからない悩みは脱出できる! プロに聞く4つの突破口

仕事の探し方

状況別の仕事の探し方8選! プロに聞くやりたいことの見つけ方も

仕事の選び方

仕事の選び方は? 自分に合う仕事が見つかる9つの方法を解説

仕事に対しての「わからない」を解決! Q&Aでアドバイザーが回答

ここまで「何の仕事がしたいかわからない」という悩みに対しての原因や対処法を解説してきました。自分の悩みへの対処法を理解できた人も多いでしょう。

とはいえ、「そもそも働く意味がわからない」「したい仕事もそうだけど自分に向いてる仕事もわからない」という悩みを抱えている人もいるかもしれません。

ここでは、仕事に対してのさまざまな「わからない」に対して、キャリアコンサルタントが回答しているQ&Aを紹介していきます。自分の疑問に近い質問を見て、そこでのキャリアコンサルタントからのアドバイスを参考にしてみてくださいね。

仕事の探し方がわからない

仕事の探し方がまったくわかりません。どうすれば良いですか?

向いてる仕事がわからない

就活を控えた大学生です。向いてる仕事がわかりません。

20代の社会人ですが、自分に向いてる仕事がわかりません……。

転職したいけど、向いてる仕事がわかりません。

働く意味がわからない

働く意味がわからないと感じています。

向いてる仕事の見つけ方をさらに詳しく知りたい人は下記の記事を参考にしてみてください。

面接では仕事観について聞かれることがあります。下記の記事では、仕事観について詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

仕事で何がしたいかを明らかにしてキャリアの指針にしよう

この記事では、仕事で何がしたいのかわからないという悩みに対しての対処法を解説してきました。ここから自分がどのように行動していけば良いのかを理解できた人も多いでしょう。

自分がどんなことをしたいのかを考えることは、どんな自分になりたいかを考えることに直結します。そのため、満足度の高いキャリアを描いていくうえで非常に重要なことなのです。

自分が本当は何がしたいのかを1度深く考えてみてください。自分の納得いく答えにたどり着いたとき、あなたの人生はより豊かなものになるでしょう。

ぜひ、この記事で紹介した対処法を参考にして、自身のキャリアを切り拓いていってくださいね。

アドバイザーからあなたにエール仕事をしながら自分がしたい仕事を見つけていくのでもOK

自分がしたい仕事がわからなくても、ひとまず、わからなくて大丈夫です。わからないまま、職業訓練校に通う、アルバイトをする、キャリアカウンセリングを受けるなど、行動をする中で、自分自身に気づけることでしょう。

何か行動すると、自分の得意・不得意、どこに興味関心が向くか、何なら苦もなくやれるかなどがわかってくると思います。その中から、自分がしたい仕事が見つかることが多いです。

仕事から「選ばれる」のが実態だが挑戦し続けることが大切

とはいえ、残酷な話になりますが、実は仕事は選べません。仕事のほうから選ばれるのです。

わかりやすい例でいうと、俳優を目指し、勉強や練習など努力を続け、高い演技力をつけても、オーディションで必ず選ばれるかというとそうではありません。一方で、それほど努力しなかったにもかかわらず、オーディションに受かり、その後、有名俳優になる人もいます。

努力することがムダというわけではありませんが、自分の意欲があっても、したい仕事ができるわけではないのです。

ですが、悩みながらも行動し、自己分析を重ねながらいろいろなことに挑戦していくことが大事です。他人からの評価を受け、自分がどういう仕事が向いていて、どういう仕事に意欲が湧くかがわかると思います。まずは、行動してみましょう。

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

5名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

キャリアコンサルタント/産業カウンセラー

Takuya Akita〇人事・採用の責任者として7年間、新卒・中途採用を担当。To Be Myselfを起業後、企業内のキャリアコンサルティング、新卒・中途の就職をサポートしている

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/ヒトノビ代表

Tamao Koseki〇就職時は準備不足で苦労するも大手企業に入社。転職して実用書の編集者を10年経験し、独立。キャリアコンサルタント資格を取得し、現在は強みを引き出して活かす人材育成をおこなう

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/合同会社渡部俊和事務所代表

Toshikazu Watanabe〇会社員時代は人事部。独立後は大学で就職支援を実施する他、企業アドバイザーも経験。採用・媒体・応募者の全ての立場で就職に携わり、3万人以上のコンサルティングの実績

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリアコンサルティング技能士

Hiroshi Takimoto〇年間約2000件以上の就活相談を受け、これまでの相談実績は60000件超。30年以上の実務経験をもとに、就活本を複数出版し、NHK総合の就活番組の監修もおこなう

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/キャリアシンク・オフィス代表

Yoshinori Nomura〇IT業界・人材サービス業界でキャリアコンサルタントの経験を積む。培ったノウハウをもとに、その後はNPO支援団体として一般企業人の転職相談・就活生への進路相談を担う

プロフィール詳細