この記事のまとめ

- 面接練習を適切におこなうことにはメリット多数

- 時間がない人もできる練習方法がある

- 練習による逆効果に注意が必要

選考で必ずと言っていいほど課されるのが面接です。「練習したいけどどんなことをすれば良いのかわからない」「面接が苦手だけどどんな練習から始めたらいいんだろう」と、面接に備えて練習をしたいと考えつつも、どのような方法が良いのかわからず立ち止まってしまう人は多くいるのではないでしょうか。

面接の練習をすることで選考の通過率は格段に上がりますが、ただやみくもにやるだけでは効果が発揮されません。どのような方法が適切なのか、自分に合った方法は何なのかしっかり理解しておこなうことが大切です。

この記事では、キャリアアドバイザーの富岡さん、早川さん、柴田さんのアドバイスを交えつつ、効果的な面接練習の方法を解説します。面接練習をして合格率を上げたい人はぜひ参考にしてみてください。

【完全無料】

大学3年生(27卒)におすすめ!

面接前に必ず使ってほしい厳選ツール

1位:面接回答集60選

見るだけでOK!面接でよく聞かれる質問と模範解答をまとめました

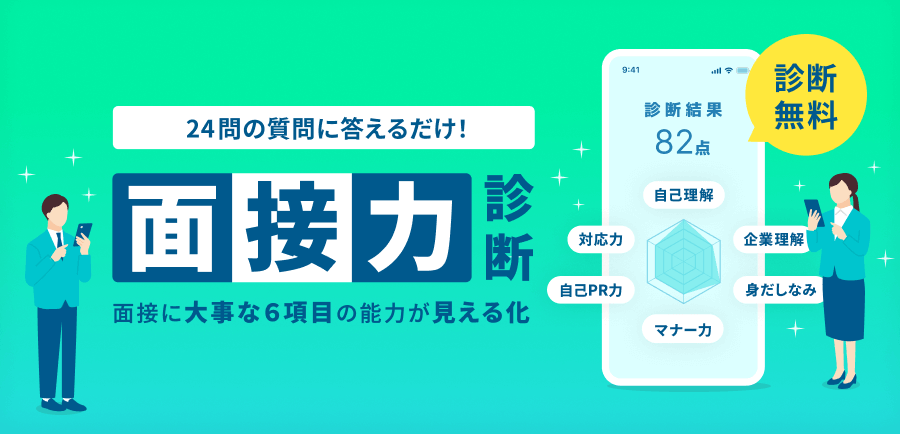

2位:面接力診断

39点以下は要注意!面接を受ける前にあなたの面接力を診断しましょう

3位:逆質問例100選

面接官から「志望度が高い」と思われる逆質問例を厳選しています

4位:最終面接マニュアル

通常の面接対策だけでは不十分!最終面接は個別に対策が必要です

5位:採用基準丸わかりシート

面接官が実際に使う評価シートで面接時の注意点を確認してください

【併せて活用したい!】

面接対策の決定版!内定者が使った2大ツール

①自己PR作成ツール

AIツールを活用して面接前に自己PRをブラッシュアップしましょう

②志望動機作成ツール

他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう

面接練習は基本のステップと面接レベル別の対策がカギ

就活生が陥りがちなケースとしては、一応面接の練習はするものの、なんとなくこなしてしまい、練習の成果を本番で発揮できないということです。それを防ぐには目的意識をしっかり持ち、効果を最大限発揮できる練習法を知ることが大切です。

記事では、まずは目的意識をしっかり持てるように、面接練習のメリットを解説します。そのうえで、一人でもできる基本の面接練習や、より通過率を上げるための状況別練習法を解説するので、目的に沿って効果を最大限発揮できる練習法を習得できます。

また、練習がかえって逆効果となることを防ぐために注意点についても解説するので、安心して練習に臨むことができます。

この記事を読んで、選考を通過できる実力をつけるための練習法をマスターしてください。

面接であまり手応えを感じられず落ち込んだ経験がある人もいるのではないでしょうか。面接の手応えを判断する基準を知り、次につなげる方法を知りたい人はこちらの記事を参考にしてみてくださいね。

関連記事

面接の手応えがわからないときの判断基準12選|次につなげる対策も

面接の手応えがわからないときの判断基準をキャリアアドバイザーの谷所さん、渡部さん、田邊さんと一緒に解説しています。面接の手応えばかりを気にしてはいけない理由も併せて説明しているので、面接の手応えを気にしている人にとって参考になるでしょう。

記事を読む

過去内定者の面接回答集を確認してください

面接で聞かれる質問に答えられるか不安ですよね。ただ、何を質問されるか分からず対策しようにも出来ない人は多いはず。

そこで、活用したいのが無料の「面接回答例60選」です。この資料があれば、伊藤忠商事や森永製菓、トヨタ自動車などの人気企業の面接でもよく聞かれるような質問とその答え方60通りが一目でわかります。

どんな質問が来ても確実に回答できるようになれば、面接はもう怖くありません。今すぐ活用し、面接を突破するのに役立てましょう!

・あなたの強み・長所を教えてください。

・あなたの夢を教えてください。

【花王株式会社】

・この職種を希望する理由を教えてください。

・あなたにとって仕事とは何ですか。

【森永製菓】

・あなたの強みを当社でどう生かせますか。

・当社の業界を志望する理由を教えてください。

前提を確認! 一般的な面接の流れ

面接対策を効果的におこなうためには、まず一般的な面接の流れを把握しておくことが大切です。面接の形式はおもに対面とオンラインの2種類があり、それぞれに特有のマナーや注意点があるのです。

ここからは、面接本番で焦らないために知っておきたい基本的な流れを、対面とオンラインに分けて解説します。形式ごとの違いを理解しておくことで、より実践的な面接練習につながります。

対面面接の場合

対面面接では、第一印象や所作が選考結果に大きく影響するため、基本的な流れを事前に把握しておくことが重要です。会場には10分前には到着し、受付で名乗ったあと控室で静かに待機します。面接室への入室時にはノックをして「失礼します」と挨拶し、ドアを閉めてから一礼、椅子の横で再度挨拶をします。

面接中は、好印象を残すためにも、姿勢を正して目線を合わせ、はきはきと話すことを心がけましょう。終了後は「本日はありがとうございました」と伝え、一礼してから退室します。

こうした一連の流れを事前に練習しておくことで、緊張してもスムーズに対応でき、自信を持って臨むことが可能です。

オンライン面接の場合

オンライン面接では、通信環境やカメラ・マイクの設定など、対面とは異なる準備が求められます。

まずは、静かな場所で背景が整理された空間を選び、面接中にトラブルが起きないよう事前に接続テストをおこないましょう。入室時は画面越しでも笑顔で「よろしくお願いいたします」とあいさつし、カメラを見ることでアイコンタクトの代わりになります。

面接中は、表情や声のトーンが印象を左右しやすいため、やや明るめを意識すると好印象です。話すタイミングがかぶらないよう、相手の発言には一呼吸おいてから反応することもポイントです。

また、終了後は「本日はありがとうございました」と丁寧に挨拶してから退室しましょう。通信環境やマナーを整えることで、誠実な姿勢がしっかり伝わります。

これで問題なし!面接練習の基本と一人でもできる実践ステップ

これで問題なし!面接練習の基本と一人でもできる実践ステップ

- STEP①面接本番を想定して準備する

- STEP②質の高い回答内容を考える

- STEP③評価基準を意識して練習する

- STEP④実践と改善を繰り返す

面接練習は、誰かに見てもらうだけでなく、一人でも十分に効果的におこなえます。大切なのは、本番を想定した準備と、回答内容・所作・印象のすべてを意識した実践を繰り返すことです。

ここでは、面接練習の基本ステップを4つに分けて解説します。服装や環境の整え方から、回答の作り方、録画を活用した振り返り方法まで、一人でも着実に力を付けられる練習法を紹介します。自己流で終わらせず、実践と改善を重ねて、自信を持って本番に臨めるようにしましょう。

STEP①面接本番を想定して準備する

STEP①面接本番を想定して準備する

面接練習を効果的におこなうには、まず本番と同じ状況を再現することが大切です。服装や身だしなみを整えることはもちろん、入室から退室までのマナーや基本動作を確認しておくことで、緊張しても自然に行動できるようになります。

さらに、頻出質問をリストアップしておけば、回答の準備もスムーズです。ここでは、本番を想定した環境づくりと基本の準備項目について、具体的に解説します。

服装や身だしなみを整える

面接本番はスーツやオフィスカジュアルなどの服装で臨むこととなりますよね。また、髪型や化粧なども面接用にセットすると思います。そこで、練習の際も、本番同様の服装や身だしなみを整えることが大切です。

本番同様の身だしなみにすることで、たとえばスーツを着ている時は動きが不自然になっていたり、着方に慣れておらず綺麗に見えなかったりと、面接本番のあなたの印象を掴むことができます。

特にスーツは体の線が見えやすいことから、普段着を着ている時よりも姿勢が目立つことが多いです。面接本番で良い印象を残す練習として、しっかりと身だしなみをセットしてください。

基本的な面接の服装(男性)

- リクルートスーツ

- 派手すぎない色や柄のネクタイ

- 白シャツ

- 白、黒またはグレーの靴下

- 黒の革靴

基本的な面接の服装(女性)

- リクルートスーツ

- 白のシャツまたはブラウス

- ストッキング

- 黒のパンプス

面接に適した髪型

- 目にかからない前髪

- 寝ぐせやハネをなくす

- 全体的にすっきりとまとめる

- 髪色は地毛か地毛に近い色

こちらの記事では面接時の適切な服装を解説しています。こちらを確認してから面接練習に臨みましょう。

関連記事

面接の服装に迷う就活生必見! 基本マナーから私服対策まで完全網羅

面接で服装を整えることは最低限のマナー。面接における服装の基本マナーを押さえましょう。この記事では服装の意識すべきポイントや評価に与える影響などをキャリアコンサルタントがプロの現場目線で解説します。

記事を読む

入室~退室までの流れとマナーを理解する

練習では、入室から退室まで面接本番の流れ通り進めることも大切です。練習で流れ通りおこなわなければ、本番に「次は何をするか」を意識して行動できず、ぎこちない動きとなってしまいます。基本的な入室と退室の流れは上記の通りですので、確認してください。

特に、どのタイミングで礼をするのか、着席するのかなどに戸惑ってしまう就活生が多いです。余裕のある行動ができるように、しっかりと流れを頭に入れておきましょう。

特に押さえておきたい面接の流れのポイント

- 入室したら面接官と目を合わせて「失礼いたします」と挨拶する

- 指示があるまで着席をしない

- 退室時はドアの前で立ち止まって「失礼いたします」と挨拶する

- 最後に礼をしながらドアを閉める

- 入室と退室の流れとマナーは覚えることが多いですが、覚え方のコツはありますか?

体を動かし声を出して覚えることがコツ

流れやマナーを頭だけで理解しようとすると、本番で急に体が動かなかったり、次の手順が思い出せなかったりします。そのため、念入りに練習しておくようにしましょう。

ドアのある部屋で面接用の椅子を用意し、実際にドアをノックする、扉を開ける、声を出す、椅子に近づく、腰かける、という動きを体に覚え込ませるのです。

また、一つひとつの動作を声に出しながら練習するのもよいでしょう。「3回ノック」「扉を開ける」「失礼します」などと次にやることを発声し、それを自分の耳で聞き取ることで手順が頭に入りやすくなり、そして思い出しやすくもなりますよ。

面接マナーは不採用の理由になりやすいです。こちらの記事では面接のマナーに紹介しているので、併せてチェックしてみてくださいね。

関連記事

絶対に落とせない面接のマナー! 「即不合格」にならないための作法

面接のマナーは合否をわける重要要素。念入りな対策が欠かせません。面接時の一連のマナーから身だしなみのマナーまでキャリアコンサルタントが徹底解説します。集団面接やWEB面接のマナーも紹介するので、参考にしてください。

記事を読む

頻出質問をリストアップする

面接練習で最も重要なのが、質問に対する回答の練習です。本番でよくあるのが、企業研究や自己分析をしっかりおこなっていても面接で上手く伝えられず、努力を無駄にしてしまうケースです。

そのため、これまでインプットした情報を無駄にしないよう、しっかりアウトプットできるよう練習しておきましょう。具体的には、本番で実際に面接で聞かれそうな質問に答えられるようにしておくと良いです。

よくある質問は以下のとおりです。最低限これらの回答を練習し、スムーズに答えられるようにしておく必要があります。

頻出質問

- 自己紹介

- 志望理由

- 自己PR

- 長所と短所

- 学生時代力を入れたこと

- 逆質問

- ESに書いたことの深掘り

また、それぞれの頻出質問のポイントは以下の記事で紹介しているので、併せて参考にしてくださいね。

自己紹介

面接は自己紹介が命運を握る! 良い第一印象を残す秘訣と例文9選

志望理由

面接の志望動機の答え方を10例文で解説! 書類と同じ対策はNG

自己PR

例文12選|面接必勝の自己PRはエピソードが最重要!

長所と短所

「長所と短所がわからない」の脱出方法10選|例文や伝え方も紹介

学生時代力を入れたこと

例文13選|誰でも「刺さるガクチカ」が完成する4ステップを解説

逆質問

面接で「質問はありますか」と聞かれたら? 回答例66選を大公開

面接は事前にどれだけ質問を想定できるかがカギとなります。頻出質問以外のものを含めた質問全般については、こちらの記事で解説していますよ。

関連記事

面接の質問150選! 回答例から答え方まで質問対策を完全網羅

面接の質問に回答するためには、事前準備が重要です。面接でよく聞かれる質問と回答例に加えて、質問に答えられない時の対処法についてもキャリアコンサルタントが解説します。伝え方を意識して、面接の質問対策をしましょう。

記事を読む

二次面接ならではの対策をしたい就活生は以下の記事を参考にしてください。二次面接の特徴を解説しています。

関連記事

二次面接は深掘り質問に注意! 回答例や失敗する学生の特徴を解説

二次面接は一次面接と同じ対策では突破が難しくなります。二次面接の特徴や評価基準を理解しておきましょう。この記事では、5つの対策法や他の学生と差別化するコツ、深掘りに対する回答例文などをキャリアコンサルタントが解説します。

記事を読む

ガクチカの伝え方で悩んでいる人は多いです。ガクチカに特化して構成や例文を知りたい人は、こちらの記事を参考にしてください。

関連記事

ガクチカの構成は7ステップで高評価を狙おう! 例文12選付き

ガクチカを企業へ適切に伝えられる構成を、キャリアアドバイザーの意見と併せて解説をしています。 その他にも、魅力的な構成のガクチカを作るための準備なども紹介しています。

記事を読む

上記の頻出質問が長年使われ続けているのは、企業が知りたい就活生の人物像が理解できるからです。

想定される質問なのに答えられないとなると、やる気がないと見なされたり、社会人になっても準備不足のまま仕事に取り掛かるのではないか、とマイナスの印象を残してしまいますよ。

面接が迫っている人は、頻出質問の回答例だけでも予習しておこう!

面接でどんな質問がされるか、そして答えられるか不安ですよね。ただ、企業によって何を質問されるか分からない人も多いはず。

そこで活用したいのが無料の「面接回答集」です。この資料があれば、森永製菓や伊藤忠商事、トヨタ自動車などの人気企業の面接で、実際に聞かれた質問とその答え方がわかるようになっています。

どんな質問にも自信をもって答えられるようになれば、面接も怖くなくなります。今すぐ活用して、面接突破の力を手に入れましょう!

面接動画を見て全体像を掴む

まずは面接の大きな流れをつかむために、面接がどのような流れで進んでいくのかをチェックしておきましょう。大枠のイメージがないということは、初めての地に地図を持たずに行くようなものであり、面接の感覚をつかむには非効率的です。

面接全体のイメージを持つには、動画サイトなどに上がっている面接の動画を確認するのがおすすめです。解説付きで全体の流れを紹介しているものもあるので、参考にしてください。

面接全体の流れを動画で見たいという人もいるでしょう。以下の動画で解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

面接の流れがわかるおすすめの動画

全体のイメージを掴むことで安心感を得られ、かつ自分の中でイメージトレーニングをおこなえるようになります。

イメージトレーニングができると、流れの中でどこが不足しているか目星をつけることができるので、効率良く対策ができるようになりますよ。

面接と同じ環境を整える

面接官役とおこなうときは上記のように、本番同様の距離で対面になりましょう。一人で練習するときも椅子を用意し、面接本番とできるだけ近い環境を整えることが大切です。

本番に近い緊張感やプレッシャーを感じながら練習することで、より実践的な練習となります。

まずは本番の緊張感を味わえるような、静かで閉鎖されている場所を用意することが望ましいです。面接会場は企業の会議室でおこなわれることが多いため、できれば貸会議室などが良いですが、用意できない場合もできるだけ条件を近づけるようにしましょう。

練習場所に適した条件

- 静かである

- 閉鎖されている

- 面接官役がいる場合は対面で向き合えるスペースがある

面接練習の場所の例

- 貸会議室

- 大学

- 自宅

- レンタルルーム

また上記のように、面接官役を設定する場合は、動画などで確認した実際の面接官との距離感を再現し、全身をチェックしてもらえるようにしてくださいね。1人でおこなう場合は、スマートフォンなどを全身が録画できる面接官の目線の位置にセットしましょう。

39点以下は要注意!

あなたの面接力を診断してください

「面接に自信がない」「今のままで選考通過できるか不安」そんな就活生は自分の面接力を知ることからはじめましょう!

たった30秒で面接力を把握できる「面接力診断」がおすすめです!。簡単な質問に答えるだけで、“あなたの強み”と“改善点”が明確になり、対策もしやすくなります!

・面接でなぜ落ちたかわからない人

・自信を持って、面接に臨みたい人

STEP②質の高い回答内容を考える

STEP②質の高い回答内容を考える

- 自己分析をして自身の価値観を明確にする

- 業界・企業研究をしてなぜその企業を志望するのかを考える

- 志望理由をもとに各質問に対する答えやエピソードを言語化する

面接で好印象を残すには、マナーや立ち振る舞いだけでなく、質問に対する回答の質が非常に重要です。事前に自己分析や企業研究をおこない、自分の価値観や志望理由を明確にしておくことで、説得力のある回答ができるようになります。

ここでは、どのように質問の意図を読み取り、どんな流れでエピソードを言語化すればよいのか、質の高い回答を作るための準備方法を詳しく解説していきます。

自己分析をして自身の価値観を明確にする

自己分析は、面接で一貫性のある回答をするための土台となります。まずは、自分の過去の経験を振り返り、印象に残っている出来事や努力したこと、乗り越えた困難などを整理しましょう。

そこから、自分が大切にしている価値観や考え方、行動の傾向を明らかにすることで、自分らしさが伝わる回答につながります。

たとえば「挑戦を恐れず行動することを大切にしている」「人との信頼関係を何より重視している」といった価値観が明確になれば、志望動機や自己PRにも軸を持たせやすくなります。

自己分析が浅いままだと、面接での回答が曖昧になったり、質問ごとに内容がブレてしまう原因にもなるため、自分の言葉で語れる「自分らしさ」を明確にすることが面接対策の第一歩です。

自己分析のやり方がわからない人は以下の記事をチェックしましょう。具体的なやり方や就活への活かし方などを解説しています。

関連記事

自己分析マニュアル完全版|今すぐできて内定につながる方法を解説

自己分析は就活の明暗を分ける重要なポイント。自己分析をするメリットや自己分析のやり方、注意点などをキャリアコンサルタントが解説します。自分に合った自己分析方法を見つけて選考や企業選びに活かしましょう。

記事を読む

業界・企業研究をしてなぜその企業を志望するのかを考える

面接で必ずと言っていいほど聞かれるのが、「なぜこの業界・この企業を選んだのですか」という質問です。この問いに説得力をもって答えるには、業界全体の特徴や課題、企業ごとの強みや方針を事前にしっかり調べておく必要があります。

たとえば、同じ業界でも企業によって事業内容や社風、将来のビジョンは大きく異なります。単なるイメージや憧れだけでなく、「御社の〇〇という取り組みに共感した」「〇〇分野に注力している点に魅力を感じた」といった、具体的な理由を語れるようにしましょう。

業界・企業研究を通じて「なぜ他社ではなくこの会社なのか」が明確になれば、企業とのマッチ度が高いと判断され、選考通過率も高まります。説得力ある志望動機を作るには、下調べが欠かせません。

業界研究や企業分析のやり方がわからない人は、以下の記事を参考にしてください。それぞれのやり方を具体的に解説しています。

業界研究

業界研究のやり方|業界全体を捉えたうえで気になる業界を研究しよう

企業分析

企業分析のやり方を完璧にマスターする3ステップ|よくある注意点も

志望理由をもとに各質問に対する答えやエピソードを言語化する

志望理由が明確になったら、それを軸にしてさまざまな質問への回答を組み立てていきましょう。面接では自己PRや学生時代に頑張ったこと、失敗経験、入社後にやりたいことなど、幅広い質問がされますが、どの回答にも一貫性があると、説得力が格段に高まります。

そのためには、志望動機にもとづいた具体的なエピソードをいくつか用意し、それをもとに答えを言語化しておくことが大切です。「課題に対してどう向き合ったか」「結果として何を得たか」など、自分の行動や成長が伝わるような構成を意識すると効果的です。

丸暗記ではなく、自分の言葉で語れるようにしておけば、本番でも自然に話せます。志望理由とつながったエピソードを準備しておくことで、相手に「この人はうちに合っている」と思わせることができます。

面接官からの評価が点数でわかる! 本番に備えて面接力を測定しよう!

自分が面接官の目にどう映っているか、きちんと把握できていますか?

「面接力診断」では、あなたが面接本番でどれほどの力を発揮できるかを100点満点で測ります。

39点以下だと実力を発揮できていない可能性が高いです。診断結果から改善策を提案するので、本番に向けて対策しましょう。

- もうすぐ初めての面接がある人

- 自信のあった面接に落ちてしまった人

- 面接への不安を和らげたい人

STEP③評価基準を意識して練習する

STEP③評価基準を意識して練習する

- 姿勢・入退室の所作などのマナー

- 身だしなみ

- 表情・話し方・目線

面接での回答内容の準備が整ったら、面接官と同様の評価基準をもってアドバイスをもらったり、チェックすることが大切です。

せっかく練習をしても、チェックを怠れば改善点を見つけることができず、結局同じ実力のまま本番を迎えることになります。また、チェックしたとしてもその基準が面接官視点のものでないと、直すべきところを見落としてしまい、面接本番のマイナス評価を避けられなくなってしまう可能性があるのです。

ここでは、実際にどのような評価基準でチェックすべきか解説するので、しっかり確認してください。

姿勢・入退室の所作などのマナー

まずは、マナーをしっかりと守れているか確認する必要があります。マナーは社会人としての基本であり、できていなければどんなに良い回答をしていたとしても関心を持たれない可能性があるからです。

多くの就活生が徹底できていない部分として、入室、退室地に面接官に背を向けていないか、言葉を言い終わってから礼をできているかなどを確認してみると良いでしょう。

またその面接中は、気を抜いて姿勢が悪くなってしまう就活生が多いため、しっかりとキープできるように意識してください。

入室のマナーのチェックポイント

- ドアを3回ノックしているか

- 「失礼いたします」と元気よく挨拶できているか

- 挨拶の後は礼ができているか

- ドアを閉める際に面接官に完全に背を向けていないか

- 面接官の指示を待ってから着席できているか

面接中のマナーのチェックポイント

- 胸を張り背筋を伸ばせているか

- 男性は膝の上ににぎりこぶしを作り、膝を軽く開く姿勢を保てているか

- 女性は膝の上に両手を重ね脚を閉じる姿勢を保てているか

退室のマナーのチェックポイント

- 終了の合図の後に「ありがとうございました」と挨拶をしているか

- 挨拶の後は礼ができているか

- 退室時にも「失礼いたします」と挨拶できているか

- ドアを閉める直前まで面接官の方を向いて礼ができているか

就活生にとって面接は不慣れな場であるため、面接官もマナーに関する細かい所作までは厳しくチェックしませんが、挨拶の声や姿勢などはその人の「人となり」を表すものですから特に見られるでしょう。注意してくださいね。

身だしなみ

身だしなみも面接官の目線でチェックする必要があります。メラビアンの法則によると、コミュニケーションにおいて、視覚、聴覚、言語情報の中で人間は視覚情報を最も優先する傾向があると言われているのです。

メラビアンの法則

コミュニケーションに影響を与えているのは、言語情報が7%、聴覚情報が38%、視覚情報が55%であるとする心理学の法則

視覚情報の大部分は身だしなみで構成されています。つまり身だしなみが印象面の評価を大きく左右するので、しっかり確認しましょう。

以下のリストに沿ってチェックするのがおすすめです。

服装のチェックポイント

- 糸がほつれていないか

- 染みがついていないか

- ネクタイやシャツは曲がっていないか

- 下着がはみ出していないか

- 靴擦れしていないか

髪型のチェックポイント

- 前髪が目にかからないか

- 寝ぐせやハネがなく整っているか

- すっきりとまとまった印象か

- お辞儀などをしても髪が落ちてこないか

表情・話し方・目線

話している時の表情や話し方については、特に気が抜けやすいポイントですが、こちらも視覚情報に影響するため、しっかりチェックすることが大切です。

視覚、聴覚、言語情報の中で人間は視覚情報を優先すると言われています。つまり、どんなに良い回答をしていたとしても、顔の表情や話し方に自信がなさそうな印象があると、良いアピールとして評価されない可能性があるのです。

具体的な表情や話し方のポイントは以下のとおりですので、確認するようにしましょう。

表情のチェックポイント

- 口角が上がっているか

- 目がしっかりと開いているか

- 面接官をまっすぐ見ているか

話し方のチェックポイント

- 聞き取りやすいスピードでゆっくりと話せているか

- 聞き取りやすい声量ではきはきと話せているか

- 一本調子にならず抑揚をつけているか

表情は明るく、アイコンタクトが取れることが望ましいです。オンライン面接の場合は目線が外れるとカンペの使用を疑われますので、注意してください。

話し方は相手が聞き取りやすいことが大前提です。声の大きさは十分か、緊張のあまり早口になっていないかチェックしてください。

面接の不安を解消! 本番前に面接力を測って弱点を発見しよう

不安を抱えたまま面接本番に臨むと、面接官に好印象を残せず、内定が遠のいてしまう可能性があります。

そんなときこそ「面接力診断」を受けましょう。

簡単な質問に答えるだけで自分の弱点がわかり、改善方法も提案してもらえます。ぜひ活用して面接を突破してください。

- 近く面接本番を控えている人

- 自分の面接の改善点を知りたい人

- 過去の面接で力を発揮しきれなかった人

STEP④実践と改善を繰り返す

STEP④実践と改善を繰り返す

面接練習で最も重要なのが、実践・振り返り・改善のサイクルを繰り返すことです。どれだけ準備をしても、本番に近い形で練習しなければ弱点には気づけません。録画やフィードバックを活用することで、自分では気づきにくい話し方や所作の癖も把握できます。

ここでは、一人でも実践できる練習方法と、改善につなげる具体的なステップを解説します。本番で自然な受け答えができるよう、繰り返し練習して完成度を高めていきましょう。

録画をスタートして入室の場面から実践

録画を活用した面接練習は、一人でも客観的に自分を振り返る有効な方法です。まずはスマートフォンやPCのカメラを使って録画をスタートし、面接本番と同じように「入室の場面」から実践を始めましょう。ノック、あいさつ、着席までの動作を含めて練習することで、流れを体に染み込ませることができます。

練習だからといって省略せず、本番さながらの緊張感を持って取り組むことが重要です。また、声の大きさや表情、姿勢なども録画を通じてチェックできるため、改善すべきポイントが明確になります。

最初は恥ずかしく感じるかもしれませんが、録画によって自分の印象を客観的に知ることで、面接力は確実に向上します。最初の一歩として、入室からの一連の流れを丁寧に再現することが、面接本番での落ち着いた対応につながるのです。

頻出質問を声に出して答える

入室して着席したら、声に出して頻出質問に回答するようにしましょう。一人でおこなう場合は、動画サイトに上がっている面接練習動画を用いて、動画の質問に沿って回答するようにするのがおすすめです。

就活のプロではない面接官役を設定している場合は、聞いてほしい質問をあらかじめ用意し渡しておくと良いでしょう。

練習するべき頻出質問

- 自己紹介

- 志望理由

- 自己PR

- 長所と短所

- 学生時代力を入れたこと

- 逆質問

- ESに書いたことの深掘り

回答の際についつい早口になったり言葉が聞き取りづらくなる時があります。

ゆっくり落ち着いて話し始めることができれば自信があるように見られ、本番で高評価につながることもあります。

録音などもしながら意識してみましょう。

質問の深掘りも想定して対応する

実際の面接では、就活生の人柄を知るために、一つの回答に対して深掘りされる可能性があります。そのため、頻出質問の回答から、どのようなことを深掘りされるか想像し、その回答についても練習しておくのがおすすめです。

一人で練習する場合や、友人や家族などの就活のプロ以外を面接官役にする場合は、5W1Hの観点で深掘り質問を用意し、練習することをおすすめします。

5W1H

「When:いつ」「Where:どこで」「Who:だれが」「What:何を」「Why:なぜ」「How:どのように」の英単語の頭文字を取ったもので、伝えたい情報を過不足なく整理するための枠組み

5W1Hを用いた深掘り質問の例

サッカーの関東大会で準優勝した

・いつから準優勝に向けて取り組んだのか

・大会に向けて何を練習したのか

・なぜ頑張れたのか

・どのように練習したのか

キャリアアドバイザーなどの就活のプロに面接官役を頼む場合は、深掘り質問もしてほしいということを頼んでおくようにしてくださいね。

深掘りのポイントとして、自分が成し遂げたことを「なぜそれが達成できたのか、自分なりの解釈」「そのことが自分にどのような変化をもたらしたか」「その出来事は自分にとってどのような意味があるのか」などを整理しておくとよいでしょう。

退室の動作で終了し録画を切る

録画による面接練習では、最後まで本番を意識することが重要です。面接は退室までが選考であるため、「本日はありがとうございました」と一礼し、退室の所作まで丁寧におこなってから録画を止めるようにしましょう。面接官は、最後の印象も含めて評価するため、姿勢や表情、声のトーンなどを意識することが大切です。

特に退出時に気が抜けてしまいがちなため、姿勢が崩れていたり、無言で退室していたりする場合は注意が必要です。録画を見返すことで、退室時の自分の印象やクセを客観的に把握できます。たとえば、言葉が不自然になっていないか、ドアの開け閉めが雑になっていないかなど、細かな点も確認しておきましょう。

退室の動作まできちんと練習することで、最初から最後まで印象の良い面接を目指すことができます。

録画を見て改善点をチェック

録画を見返して面接官の視点からチェックし、また面接官役からのフィードバックの内容を踏まえて、どのようなことを直すべきか改善点を見つけましょう。面接練習のゴールは、マイナスをなくしプラスを伸ばすことです。

つまり、最終的なゴールは改善点がない状態に持っていくこと。マナー、身だしなみ、表情・話し方、回答について網羅的にチェックし改善点を見つけるようにしましょう。

フィードバックや改善点は面接ノートにまとめて振り返りができるようにすると、その後の就活に活かすことができます。以下の記事では面接ノートの作り方と書き方をまとめているので参考にしてみてください。

関連記事

面接ノートの作り方は? 書き方を工夫し就職活動を効率的に進めよう

面接ノートは、書き方のコツを押さえることで内定に向けて大きく活用できます。この記事ではキャリアコンサルタントとともに面接ノートに書くべき11項目と、内容を深める5ステップを解説します。ぜひ参考にして内定につなげましょう。

記事を読む

改善点をもとに練習を繰り返す

改善点を見つけられたら、それを直すための練習を繰り返し、マイナス評価をつけられる可能性を極力なくすようにしましょう。

おすすめは、印象面の改善をおこなったうえで話す内容面の改善をおこなうことです。印象面の改善はすぐにできることが多く、できることを増やし自信を付けると練習のモチベーションが上がるため、結果効率的に進めることができます。

最終的には改善点がなくなるように、まずは一通り練習した後できていないところを繰り返し、すべて改善できたと感じられたら、最後に全体の流れを通して練習すると、選考を通過できる実力をつけられるようになります。

アドバイザーコメント

富岡 順子

プロフィールを見る面接練習は入退室のマスターを早めに

面接練習は動画撮影がマストです。自分の所作、話し方を客観的に見ることができますので恥ずかしがらず実施してくださいね。

疎かになりがちな入退室の練習は初期の段階でマスターしておきましょう。お辞儀が綺麗だと印象が良くなります。しかし最近は運動不足からか体の硬い学生が多く、本人は45度に曲げているつもりなのに、首だけ折れてしまっている、15度しか腰が曲がらないという人がかなりいます。動画を見て自分の角度を確認し、必要に合わせてストレッチをして、就活中でもしなやかに過ごせる体作りができるといいですね。

面接官役に白いキャンバスに絵をかいてもらうイメージで練習しよう

質問の回答は面接官にとって絵描き歌のようなものです。面接官は頭の中にあるキャンパスにあなたの言葉を元に絵を描いていきます。話し終えたところで相手は伝えたい絵が描けているでしょうか。面接官役の人に確認しましょう。

もし伝わっていなかったのならば、その要因として、当たり前に使っている言葉が専門用語だったということがあります。その場合は誰が聞いてもわかる言葉を用いた説明に変更するなど対策をおこなってみてくださいね。

面接の入退室のマナーについて知りたい人はこちらの記事で詳しくまとめています。ぜひ参考にしてみてください。

関連記事

面接の入室・退室マナーを攻略! 挨拶やお辞儀の仕方もプロが解説

面接で最も緊張するのは、入室する瞬間ではないでしょうか。入室の際はノックの回数などマナーがあるので、間違えていたら減点されるのではないかと思い、ハラハラしますよね。 しかし、面接の入室・退室は流れがあるので、正しいマナー […]

記事を読む

選考時期が早い企業を練習として受けることもおすすめ

面接練習として、選考時期が早い企業を受けることも有効な方法です。特に、まだ本命企業の選考が始まる前に、少しでも面接経験を積んでおくことで、緊張を和らげることができます。

選考時期が早い企業は、受け答えの感触を試す場として最適です。練習を通じてフィードバックを得ることができ、次の面接に向けてより良い準備ができます。企業選びを慎重におこない、練習としての意味をしっかり活かしましょう。

就活のプロがアドバイス! 面接練習の時間がないときの時短対策のコツ

この記事を読む人のなかには「面接を確実に突破できるよう練習したいけど、本番までほとんど時間がない」と悩む人もいるのではないでしょうか。

面接練習は時間をかけて取り組むに越したことはありませんが、短時間でも十分な対策は可能です。

そこで就活のプロであるキャリアコンサルタントの〇〇さんに、面接練習の時間がないときの時短対策のコツを聞きました。時間がないと悩む人はぜひ参考にしてください。

やって損はない! 面接の練習をするメリット

やって損はない! 面接の練習をするメリット

- 面接の感覚をつかんで落ち着いた対応ができるようになる

- 面接の不安を解消して自信を持って臨めるようになる

- 面接官が自身に抱く印象を知ったうえでさらなる対策ができる

皆さんのなかには、面接練習をすると何が良いのか具体的にイメージできないという人もいると思います。

しかし、目的意識がはっきりしていないまま練習をしても、効果が十分に発揮されないうえ、モチベーションも上がりにくくなるため、時間を無駄にしてしまうことになりかねません。

練習をすることにどのような目的があるのか、どのようなことが期待できるのか、メリットを理解してから練習に臨むようにすると効果的な練習ができるようになるので、しっかりと練習のメリットを把握しましょう。

面接の感覚をつかんで落ち着いた対応ができるようになる

面接の練習をすることによって、面接がどのような流れで進むのか、流れのなかで自分はどう感じるかなどの感覚をつかむことができます。

初めての地に行くのと、一度行ったことがある場所に行くのとでは心の余裕が違うのと同様に、練習を通して面接の感覚をつかむことで余裕が生まれ、実力を発揮することが可能です。

特に、面接経験が多い人と少ない人の違いは面接の感覚の有無が大部分を占めるため、面接経験が多い人との差を埋めるために感覚を付けることが大切です。

面接の不安を解消して自信を持って臨めるようになる

面接前は漠然とした不安を感じてしまうことが多いと思います。面接練習とは、不安要素を明確にしてそれをなくす作業です。そのため、練習を通して不安は解消され、本番は自信を持って臨むことができます。

特に面接に苦手意識がある人にとっては、苦手の原因を探ったうえで一つひとつ解決するように練習すると、面接に対する負の感情がなくなり前向きな気持ちで面接に臨むことができます。

面接に苦手意識がある人はこちらの記事も参考にしてくださいね。

関連記事

面接の苦手意識を克服する21手|得意にする秘訣は「考え方」にあり

面接の苦手意識は、考え方次第で克服できます。苦手意識の要因は7つあり、それぞれへの対処をすることが重要です。それぞれの要因と対処法をキャリアコンサルタントが解説しますので、意識改革の手掛かりにしてください。

記事を読む

面接に行きたくないと思ってしまったときの理由や対処法を知りたい人は、こちらの記事も参考にしてくださいね。

関連記事

「面接に行きたくない」の克服方法8選|前向きになる心構えも解説

面接に行きたくない気持ちは、あなただけでなく誰もが感じることです。行きたくない気持ちと向き合って行くことが重要です。この記事では、面接に行きたくない理由やその対処法などをキャリアコンサルタントと解説します。

記事を読む

こちらのQ&Aでもキャリアコンサルタントが不安の解消法を回答しています。併せて参考にしてみてください。

緊張が伴うテストや大会の前に「今まで頑張ってきたんだからあとは何とかなる。」という心境を経験したことがある人は多いのではないでしょうか。「練習をした」という事実だけでも安心材料になりますよ。

面接官が自身に抱く印象を知ったうえでさらなる対策ができる

面接官が自分に抱く印象は、視覚情報、聴覚情報、言語情報などから決まります。しかし練習を通さなければ、これらの情報を正しく把握することはできません。具体的には、以下について正しく理解しないまま本番を迎えてしまいます。

練習をしなければわからない自身の印象

- 視覚からの印象→表情や視線やしぐさなどが適切か

- 聴覚からの印象→話すスピードや声のトーン、大きさが問題ないか

- 言語からの印象→話の内容が伝わりやすいか

たとえば、自分ではゆっくり話していたつもりでも、実際に聞いてみると速すぎて聞き取れないといった印象を持つことがあるでしょう。

このように、練習を通して面接官役からフィードバックをもらったり、録画した面接の様子を自分で見たりすることで、主観と客観のずれを解消し、面接官から高評価を得られる印象につなげることができるのです。

アドバイザーコメント

早川 峻

プロフィールを見る練習を通して情報を整理できる

最初は「わざわざ面接の練習なんて必要ない」と思うかもしれません。ぶっつけ本番でうまくできる人もいるでしょう。

しかし中には練習をしなかったせいで面接本番で頭が真っ白になったり、話したいことがほとんど話せずに後悔する人もいます。

普段は話すことが得意な人であっても、本番特有の緊張感からほとんど実力を出せないまま終わるケースもあります。就活シーズンが佳境を迎えると1日に何社も面接を受けることもあり、会社ごとの情報が頭の中で整理できなくなることもあるのです。だからこそ面接の練習が大切です。

基本的なことから企業ごとの対策まですることが大切

身だしなみやマナーなど基本的なことはもちろんのこと、企業ごとの志望動機や自己PRは繰り返し練習しておきたいですね。

ある学生は「こんなことを聞かれたらこう答えよう」という想定問答集まで準備して練習をおこない、結果として無事内定を勝ち取りました。

皆さんもなるべく早いうちから面接の準備と練習をするように心がけましょう。その努力は面接当日の正解に結びつくだけでなく、きっと面接官にも伝わるはずですよ。

こちらのQ&Aでは面接練習をしないで合格できるのかキャリアコンサルタントが回答しています。

就活のプロが解説! 面接の練習は本当に必要?

「そもそも面接の練習は本当に必要なのか」と疑問を持つ人もいるかもしれません。コミュニケーション能力に自信がある人は、ぶっつけ本番でも十分な回答ができるのではないかと考えることもあるかもしれません。

そこでキャリアコンサルタントの〇〇さんに、面接の練習は本当に必要なのかどうかを聞きました。面接に向けた今後の取り組みを考える際の参考としてください。

面接レベル別! 面接での評価をワンランクアップさせる練習のやり方

面接レベル別! 面接での評価をワンランクアップさせる練習のやり方

- 面接経験が少ない人:就活のプロに見てもらう

- 面接に苦手意識がある人:身近な人を相手に始める

- 面接に慣れている人:志望企業のOB・OGに見てもらう

ここまで、基本的な面接練習のやり方について紹介してきました。しかし、人気企業を受ける場合や、最終面接など選考の後半では、同じように面接練習を経て本番に臨む就活生は多くいます。そのなかで選考を突破するには、差を付ける練習が必要です。

ここからは、さらにほかの就活生に差を付けるために、状況別に練習の精度を上げる方法を紹介していきます。自分の状況を踏まえて、最短距離で実力を伸ばせるようにしっかりと確認してください。

面接経験が少ない人:就活のプロに見てもらう

面接経験が少ない人は、自分の判断で良し悪しを判断するには限界があります。そこで最初は大学のキャリアセンターや就職エージェントを利用し就活のプロに見てもらうことで、選考通過の近道を通ることが可能です。

これまで多くの就活生を見ているため、網羅的かつ的確な視点から指摘をもらえるので、成長スピードが速くなります。

エージェントを利用する場合は、キャリアパーク!就職エージェントがおすすめです。専任アドバイザーの手厚いサポートを受けることができますよ。

録音することや動画の撮影もオススメですが、面接経験が少ない人はまずは家で自分で何度も何度も話す練習をしてみてください。

まずは言葉を出す「クセ付け」をするところからスタートしましょう。チェックをするのはその後からです。

面接に苦手意識がある人:身近な人を相手に始める

面接に苦手意識を持っている人は、面接に対して恐怖心を抱いていたり、人よりも緊張しやすかったり、トラウマを感じていたりと精神的な負担を感じているもいるのではないでしょうか。

その場合は、始めから本番に近い状況でおこなうと、根本的な苦手意識が払拭されないまま練習することになり、練習の効果を最大限に出すことはできなくなってしまいます。

そこで、まずは面接官役を身近な人に頼み、面接に対する精神的な負担を感じない練習を心掛けることが大切です。そこで感覚をつかんだら、就活のプロなどに頼むというように、段階ごとに少しずつ環境に慣れるように練習していきましょう。

面接官役を頼む身近な人の例

- 親や兄弟

- 大学の友人

- サークルや部活動などのOB・OG

身近な人相手に練習するとき、自分が面接官役を進んでやってみましょう。その際、面接官が学生のどこを見ているか、何が気になるかに意識を集中させます。

面接官が案外応募者の多少の失敗を気にしていないとわかるので、楽に面接が受けられるようになりますよ。

面接に慣れている人:志望企業のOB・OGに見てもらう

面接経験が多く、慣れてはいるもののもっとほかの就活生と差をつけたい、志望する企業に確実に入れる対策をおこないたいなど、高いレベルの面接練習をしたい人もいると思います。

その場合は、志望企業に特化した面接練習をすることがポイントです。志望企業のOB・OGに見てもらうことで、その企業の選考に通過するための独自的なポイントなどをアドバイスしてもらうことができます。

ただ、OB・OG訪問をする際は、企業についての情報収集の時間も確保したい人が多いと思います。そのため面接練習をする際は回答内容のみを見てもらい、入室や退室などの基本的なマナーは自身で確認するのがおすすめです。

OB・OG訪問の具体的な流れは以下の記事で解説しています。やり方がわからないと悩む人は以下の記事を参考にしてください。

関連記事

OB訪問・OG訪問は必要? 就活を有利に進める手順を完全網羅

OB・OG訪問は社員のリアルな声を聞ける貴重な機会です。万全の準備をして最大限に活用しましょう。この記事ではOB・OG訪問の準備方法やマナーなどについてキャリアコンサルタントが解説します。OB・OG訪問を実施し、就活を成功させましょう。

記事を読む

面接に慣れている人は、新聞で志望する企業・業界に関する記事をピックアップし、それについて自分はどう思うか発表する練習をしてみてください。

面接で意見を求められたときの思考力のトレーニングになりますし、知識が増え、会話の引き出しが多くなりますよ。

手軽に練習したいときは! 面接練習におすすめのツール・アプリ一覧

面接を一人で手軽に練習したい場合は、以下のようなツールやアプリの活用がおすすめです。

| ツール名 | 特徴 | 対応端末 | リンク |

|---|---|---|---|

| マイナビ模擬面接シミュレーター | 実際の面接を想定した質問に回答し、録画で自分の話し方や表情を確認可能 | PC/スマホ対応 | https://job.mynavi.jp/conts/2026/mensetsu/index_v.html |

| 面接練習アプリ | AIフィードバックや模擬面接、志望動機のテンプレートなど多機能で初心者も安心 | スマホアプリ | https://jaic-steach.jp/ |

これらのツールを活用すれば、場所や時間を選ばず手軽に面接練習ができ、自信をつけることが可能です。特に初めての面接に不安がある人にとって、繰り返し練習できる点は大きなメリットです。

低評価のリスクを避けよう! 面接練習をする際の注意点

低評価のリスクを避けよう! 面接練習をする際の注意点

- 回答は丸暗記しない

- 練習通りにならないケースも想定する

- 一人のフィードバックに偏らないようにする

ここまで、選考への通過率を上げる効果的な練習方法を説明してきました。しかし、練習方法によっては逆効果になり、通過率を下げてしまうリスクもあるのです。

ここからは、間違った面接練習をしないための、練習時の注意点について解説していきます。

忙しい就活シーズンは練習の時間を確保すること自体が大変だと思いますが、その練習で通過率を下げてしまってはもったいないので、注意点を必ず確認するようにしてください。

面接の練習をしていて「やりすぎも良くないのかな?」と不安に感じる人もいると思います。以下の記事では練習のやりすぎについてまとめているので参考にしてみてください。

関連記事

面接練習にやりすぎはない! 練習成果を本番で発揮する5つの秘訣

「面接練習をやりすぎると、回答の完璧さを面接官に不審がられる」と聞いたことがある人もいるかもしれません。しかし「練習が足りていない気がする」と思いながら面接に臨むのも不安ですよね。記事では面接の適切な練習方法をキャリアコンサルタントとともに解説します。

記事を読む

回答は丸暗記しない

練習を繰り返すことで回答を丸暗記し、本番でも暗記した内容を伝えようとする人がいます。しかし丸暗記した内容を伝えただけでは感情が伝わらなかったり、次の言葉が出てこないと頭が真っ白になってしまったりする可能性があります。

回答内容を繰り返し練習することは大切ですが、キーワードで覚えるようにして、回答自体は自然になるように意識できると良いです。

1回で100%言いたいことを全て話す意識というよりも、深掘りされるものだと考えて、絶対に伝えたいことは意識しつつも丸暗記にはならないようにしましょう。

練習通りにならないケースも想定する

本番では、練習で想定していなかったケースが発生する可能性もあります。たとえば、圧迫面接をされたり、企業独自の質問が多かったりするケースです。

練習とは異なる事態に慌ててしまい、せっかくの練習の成果を発揮できなくては意味がないですよね。そのため、本番を迎える際は「練習通りにいかないこともあるだろう」と余裕を持って構えることが大切です。

面接は就活生と企業のすり合わせの場所であり、上手く回答することではなく、自身について伝えることが目的なのです。そのため、想定外のことが起きても素の自分で挑めば良いという気持ちでいましょう。

想定外の質問の例として、頻出質問が全く聞かれず「今日何話したい?」とオープンクエスチョンからスタートする面接もあります。

逆質問とはまた違い、就活生が日々感じていること、考えていることをテーマに対話することで選考をおこないます。普段から身近なものに問いを立てることが対策につながりますよ。

一人のフィードバックに偏らないようにする

面接官役を設定する際は、なるべく複数人にお願いしさまざまな角度からフィードバックをもらうようにしましょう。

一人のフィードバックだけを頼りにすると、その人の価値観で、本当は良い点であっても改善点として捉えられてしまったり、もっと重要な改善点に気づかれなかったりするリスクがあるためです。

特に就活のプロでない人に見てもらう場合は、価値基準が正しくない可能性があるため、複数人に見てもらうことを心掛けましょう。

基礎の徹底と状況別の練習を組み合わせて面接を突破しよう

面接練習をおざなりにやってしまう、もしくはやらない就活生も少なくありません。しかし、練習することでマイナス評価を得るリスクを減らすことができます。さらに、余裕や自信が生まれれば高評価にもつながり、通過率が格段に上がります。

基礎を徹底してマイナス評価を0にし、状況別の練習でプラス評価を増やすようにしていきましょう。

忙しい就活シーズンのなか、面接練習はどうしても後回しになりがちですが、練習が内定への近道になるためしっかりポイントを確認して実施してみてください。

アドバイザーコメント

柴田 登子

プロフィールを見る「話の達人」も話す練習をしている

政治家や芸能人など話が上手な人というのは、いつどのようなお題を与えられても即座に完璧に話せるものだと思い込んでいませんか。

実は、このような人たちも話す機会を与えられたときは、事前に回答を用意し、何度も練習をして本番に臨みます。原稿を何度も書いてみて、声に出したら言いにくい単語や不自然な部分を書き直し、スムーズに話せるようになるまで何度もリピートするのです。

しかも必ず周囲の人の前でリハーサルをして、フィードバックをもらって改良を重ねます。

成功している自分が「いつもの自分」になるまで練習しよう

話の達人ですらそうなのですから、みなさんも一発勝負は危険です。その場の受け答えで合否が決まってしまうのが就職面接です。

自分の希望を叶えるために、自分の言いたいこと、アピールしたい点は事前に極力推敲し、繰り返し本番さながらに声に出しておくなど準備をしましょう。

練習は嘘をつきません。やればやるほど自身や安心につながるはずです。人はやったことがないことに不安を抱くものですから、事前に慣れておけばよいのです。「いつもの自分を出せばいいのだ」と思える程度になるまで練習しておきましょう。

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

キャリアコンサルタント/産業カウンセラー

Junko Tomioka〇南箕輪村のキャリア教育推進コーディネーターに就任後、独立。現在は地方中高生やベトナム人留学生の就活支援、企業内キャリアコンサル、地方就職のサポートをおこなう

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/留学カウンセラー

Shun Hayakawa〇大手就活メディアの営業を経て、現在は留学支援をおこなうアナザーストーリーの代表取締役を務める。キャリアコンサルタントとして学生の強みの発見から選考対策など幅広く支援

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/2級キャリアコンサルティング技能士

Takako Shibata〇製造業を中心とした大手~中小企業において、従業員のキャリア形成や職場の課題改善を支援。若者自立支援センター埼玉や、公共職業訓練校での就職支援もおこなう

プロフィール詳細