この記事のまとめ

- 教育業界は少子化による影響が大きい

- 教育業界の仕事内容を職場別に14つ解説

- 教育業界で内定を得るためにも3つのポイントを押さえよう

教育業界と聞くと、学校や学習塾の仕事をイメージする人も多いのではないでしょうか。教育業界は人の学習全般にかかわる仕事であり、学校や学習塾以外にもたくさんの職場があります。

就活を控えた人や転職を検討中の人のなかには、漠然と教育業界に進みたいけれど、詳しい仕事内容や自分に向いているか適性がわからず、進路に迷っている人もいるかもしれません。

この記事では、キャリアコンサルタントの木原さん、古田さん、富岡さんとともに、教育業界の全体像や仕事内容、将来性まで詳しく解説します。

中高生や留学生など、多くの学生に対してキャリア支援をおこなっている富岡さんからは、教育業界の詳しい動向についても解説してもらっているため、業界に対する自分の視野を広げてベストな就職先を見つけたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

【完全無料】

大学3年生(27卒)におすすめ!

就活準備で必ず使ってほしい厳選ツール

1位:適職診断

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

2位:業界&職種マッチ度診断

あなたが行きたい業界・職種のマッチ度を診断しましょう

3位:16タイプ性格診断

あなたの基本的な性格から、就活で使える強みを特定します

4位:面接力診断

39点以下は要注意!あなたの面接力を今のうちに診断しましょう

5位:就活力診断

80点以上が合格!まずは力試しに自分の就活力を測定しましょう

【併せて活用したい!】

選考対策の決定版!内定者が使った2大ツール

①自己PR作成ツール

AIツールを活用して選考前に自己PRをブラッシュアップしましょう

②志望動機作成ツール

他の就活生と差別化した志望動機になっているか、AIツールで確認しましょう

教育業界の「教える」の内容は職場や職種によって大きく異なる

教育業界の仕事は、人に教えることをはじめとした、教育にかかわること全般で構成されています。

職場や職種によって仕事内容が異なることはどの業界でも共通していますが、業界の全体像や仕事について理解を深めることで、自分に向いている仕事やマッチする企業を探しやすくなるのです。

そこで記事の前半では、教育業界の基礎知識や、現状と将来の展望について詳しく解説します。

基礎知識を把握してから将来性や細かい仕事内容を見ることで、興味のある仕事が教育業界においてどのような立ち位置であるか理解しやすくなるので、最初に確認しておきましょう。

記事の後半では、教育業界に向いている人の特徴や内定を得るための方法など、より具体的な就活対策につながる内容を解説します。最後まで読めば、自分が教育業界を目指すべきか判断できるようになるため、ぜひ参考にしてみてください。

まずはあなたが受けない方がいい職業を確認してください

自分に合う職業・合わない職業を知ることは、就活において非常に重要です。しかし、見つけるのが難しいという人も多いでしょう。

そんな人におすすめしたいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、自分の強みや性格に合った職業がわかります。

今すぐ診断を受けて、自分に合う職業・合わない職業をチェックしてみましょう。

まずは確認! 教育業界の概要と基礎情報

教育業界とは、学校や学習塾など子どもの教育に限らず、すべての人の学習にかかわる事業を指します。そのため、特定の学校を卒業しないと教育業界に携われないということはありません。

そして、人に直接指導する仕事や、指導をサポートする仕事などさまざまな職種があり、あらゆる角度から人の学びを支えることが業界全体の役割といえます。

学びの形が多様化している現在、教育業界に求められている役割やスキルも広がりつつあります。この記事を読み進めて業界全体の特徴を理解して、自分が教育業界のどのような部分に携わっていきたいか考えてみましょう。

教育業界といってもさまざまですが、塾や予備校は午後1時頃から夜10時過ぎまでの勤務に加え、休日に授業やテストをおこなうことがあります。

給与は企業によりますが、厚生労働省のjob tagによると平均年収は小中高等学校の先生よりも低い傾向にあります。

現状と今後の展望を把握しておこう! 教育業界の将来性

教育業界の将来性

特に教育業界は変化も著しく、就活においては常に最新動向を追う必要があるため、就職先を探す際は、業界全体の特徴や将来性などを知ることが重要です。

業界の現状や将来性、課題を知ることで、今後の市場成長や勤めるうえでのリスク、安定性など、待遇以外の部分も踏まえて就職先を選べるようになります。

志望動機を作ることや面接での質問対応など、本格的な就活に入ってからも役立つ知識であるため、教育業界に興味がある人はここで現状と将来性について把握しておきましょう。

課題①少子化による学習塾の倒産が増加している

東京商工リサーチの調査によると、大学受験予備校などを含む学習塾の倒産が2023年、2024年と立て続けに増加していることがわかりました。

2023年では45件の倒産と12億6,600万円の負債、2024年では53件の倒産と、117億4,400円の負債総額となっています。

2023年までは小規模な企業の倒産が多い傾向にありました。しかし2024年では学習塾運営の中堅企業が民事再生法の適用を申請したため負債総額が上がっていて、学習塾の倒産は中堅企業の層にも広がりつつあります。

学習塾の倒産が続くことは、集団指導や個別指導、オンライン指導など、多様化した指導形態による競争と、少子化による利用人数の母数の低下が大きな原因です。

今後も企業ごとの競争や少子化は続くことが予想されるため、2025年以降も倒産・休業などで不安定な経営を強いられる企業も増えると考えられます。

教育のパーソナライズ化、STEAM教育(科学・技術・工学・芸術・数学)やプログラミング教育など、新たな分野も注目されています。

これらの分野では、ITスキルの需要が今後も高まるため、長期的な成長が期待できます。

また、日本の学習塾が海外進出するケースも増えています。このように教育の形は変化していますが、将来性は十分にあるといえるのです。

課題②世帯所得や地方による教育格差の拡大している

内閣府が調査した日本経済2021ー2022第3章によると、日本では世帯所得や地方在住などの要因から、教育格差が顕著化していると発表しました。

特に新型コロナウイルス感染症の影響から、教育業界は徐々にオンラインへ移行していきました。しかし地方の学校や公立校では各家庭へのタブレット・パソコンの普及が進まず、自宅でのプリント学習が中心となったことが、都心と地方との教育格差が広がっている背景の一つです。

また地方在住にかかわらず、家庭の経済力も教育格差を拡大する大きな原因になり得ます。

生活保護世帯では、全世帯と比較して高等学校中退率が著しく高かったり、大学等進学率が低かったりなど、家庭の経済状況が教育格差に直結している状況といえるのです。

家庭環境や経済環境に起因する教育格差に対応するために、2020年4月からは住民税非課税世帯等の学生を対象とする支給がおこなわれるなど、高等教育の就学支援新制度が始まっています。

あなたが受けないほうがいい業界・職種を診断しよう

就活では、自分に合った業界・職種が見つからず悩むことも多いでしょう。

そんな時は「業界&職種マッチ度診断」が役に立ちます。簡単な質問に答えるだけで、あなた気になっている業界・職種との相性がわかります。

自分が目指す業界や職種を理解して、自信を持って就活を進めましょう。

変化①センター試験の廃止に伴う大学入学共通テストが実施された

大学入試センター試験の結果による進学が従来の方法でしたが、2021年からは「大学入学共通テスト」に変更になりました。

大学入学共通テストを実施することは、これまでのように高等学校段階における基礎的な学習の達成や、大学教育を受けるための能力について把握することが目的です。

それに加えて、身に付けた知識や技能を活用して問題を解決するという観点で作成されています。

思考や判断力を重視した内容であるため、特に学習塾や問題集・テキストを作成する企業などが、大学入学共通テストへの変更により業務内容への影響を受けるといえます。

変化②2020年から学習指導要領改訂が開始された

学習指導要領とは

都心や地方にかかわらず、全国どの学校でも一定の学習水準を保つための、文部科学省が定めた教育課程

学習指導要領はこれまでも何度か改定されていて、近年では2008年から小学校高学年で外国語活動を導入するといった改定がありました。

そして2017年に発表された学習指導要領では、子どもたちに求められる資質や能力について社会と共通し、連携する「社会に開かれた教育課程」を重視する改定となっています。

おもな改善事項は、言語能力の確実な育成や理数教育、伝統文化に関する教育の充実などが含まれています。そのため、教員や教材開発担当といった学習指導要領の影響を受けやすい仕事を目指す人は、必ず事前に確認しておきましょう。

変化③英語とプログラミング学習の需要が増えている

2020年から始まる学習指導要領改訂により、小学校での英語授業が必修となりました。小学3~4年から外国語活動が開始され、5年生からは正式に英語が教科として採用されています。

そして、コンピューターをより適切かつ効果的に活用することが求められる社会に対応するために、2020年からは小学校のプログラミング教育についても必修となり、中学校からの教育でも情報関連の内容を充実させました。

なおプログラミング教育では、プログラミングそのものの能力を身に付けるというよりも、学習の基盤となる能力を育成するために情報活用能力を身に付けるものと位置づけられています。

これにより、学習塾や教材開発担当といった仕事でも、英語やプログラミングの知識が従来よりも求められやすくなるといえます。

国際ビジネスの増加やDXの進展により、英語力が高い人材や高度なITスキルを持つ人材が求められ、英語教育とプログラミング教育の需要は高まっています。

どちらも現代教育のなかで重要なスキルとして注目されています。

将来性①テクノロジーを活用した教育が盛んになる

教育業界では新型コロナウイルス感染症を皮切りとして、オンライン教育を活用するようになりました。近年は国内でも、パソコンやタブレット、各種端末で学習コンテンツを提供するEdTech(エドテック)の市場が盛んです。

EdTechとは

教育(Education)とテクノロジー(Technology)を掛け合わせた言葉。教育にテクノロジーを活用したサービスを指す。

野村総合研究所のITナビゲーター2022年版によると、EdTechの市場規模は2021年から右肩上がりで、今後もさらに規模が大きくなることが予想されています。

アメリカや中国などではすでにEdTechが普及していて、日本国内でもGIGAスクール構想を中心に、業界全体がテクノロジーを活用する教育に変化していくと考えられます。

これにより、教育業界の将来性とテクノロジーは、今後さらに深い関係になると予想可能です。そのため教育業界の就活では、新しい学習ツールへの適応力や、デジタル技術を活用した教育への関心などが重要視されます。

- 今後教育業界へ就職するには、テクノロジーや情報技術関連の知識が絶対に必要ですか?

必須ではないが持っていると就職時や仕事において有利になる

教育業界は少子化やニーズの多様化に伴い、大きく変化しています。

特に、オンライン教育の普及やAI(人工知能)を活用した学習支援の進歩により、テクノロジーの重要性が増しています。

また、教育のDX(デジタルトランスフォーメーション)が進むなかで、オンライン授業の運営やデータ分析を活用した個別指導のニーズが高まっています。

そのため、動画配信や学習管理ツールの使用など、基本的なITスキルができると可能性が広がります。

教育業界でもデジタル技術を活用する場面が増えているため、最低限の知識を身に付けておくべきでしょう。

あなたが受けないほうがいい職業を知っておこう

就活を成功させるためには、自分に合う職業・合わない職業を早めに知ることが不可欠です。しかし、それがわからずに悩む人も多いでしょう。

そんな人に活用してほしいのが「適職診断」です。簡単な質問に答えるだけで、あなたに合う職業・合わない職業を特定できます。

早いうちに自分に合う職業・合わない職業を知って、就活を成功させましょう。

将来性②2019年からGIGAスクール構想が開始された

GIGAスクール構想とは

文部科学省により2019年に提唱された、ICT教育の充実を図り教員と生徒の力を最大限に引き出すことを目指した取り組み

GIGAスクール構想では、全国の小中学校、高等学校の通信ネットワーク環境や、生徒一人に付き1台の端末の整備が進められました。

多様化する生徒たちの学びを最適化するといった狙いがあり、4610億円の予算が計画されている大きな取り組みです。

GIGAスクール構想により、授業の準備や成績の処理など、教育現場での取り組みも変化しています。これから教育業界を目指す人にとっては、かつて自分が生徒として体験した教育現場とは異なる環境に思えるかもしれません。

このような新たな環境に対応するためにも、教育現場の今後についてよく把握する必要があります。

これからの教育業界はどうなる? 少子化による影響をプロが解説

国の課題でもある少子化は、教育業界に大きな影響を及ぼします。

子どもが減ると学校教育や学習塾など、子どもの学びが対象となる事業の需要が低下するため、今後教育業界に進みたい人にとっては理解しておかなければいけない現状の一つです。

ここからはさまざまな業種の就職支援を担当するキャリアコンサルタントの富岡さんが、教育業界の少子化の影響を解説します。富岡さんの意見を参考に、少子化の現在でも教育業界でしっかり活躍できるよう、これからの動向や求められることなどについて自分なりに考えてみてくださいね。

プロのアドバイザーはこう分析!少子化により特色のない学習塾の存続は厳しくなる

少子化によって塾業界は顧客の減少、競争が激しくなっています。加えて高校受験や大学受験は少子化の割に定員が減らないことから簡単化しているため、特色のない塾は存続が難しいでしょう。

大学受験は学力による一般選抜だけでなく総合型選抜や学校推薦選抜もあります。特に総合型選抜は小論文や面接、英検や学校の探究学習、課外活動によって合否が決まるのが一般的です。

新しい入試で受験する生徒が増えてきたこともあり、個別対応で小論や面接、探究をサポートする塾も増加しています。

そのなかで、教育業界で今後市場の拡大が期待されるのが大人の学びの場です。リスキリングやリカレント教育という言葉に台頭されるように大人の学び直しが必須の時代となってきました。

大人向けの教育の機会は今後需要が増えることが予想される

キャリア自律を求められながら変化の激しい時代に対応していくためには、学びを通して自分自身を変化させていかなければなりません。

国でもリスキリングを推奨し企業や個人向けに人材開発支援助成金や教育訓練給付金を出しています。

今後も社会人による大学や専門学校といった教育機関への進学、資格取得、生成AIなどの新たな知識・スキル取得の機会はニーズが高まっていくでしょう。

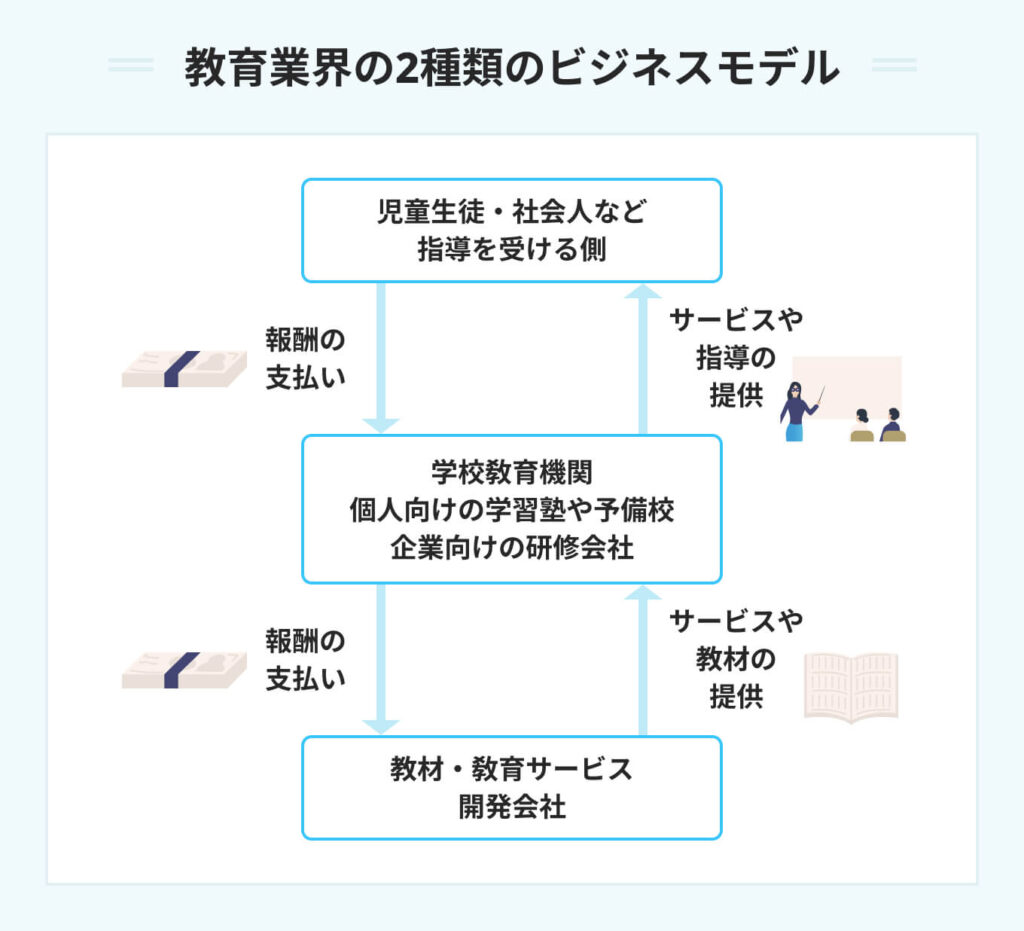

図で丸わかり! 教育業界の2種類のビジネスモデル

教育業界では、おもに個人向けと企業向けの2種類で事業が展開されています。ビジネスモデルは複雑なものではなく、学びを得たい人に指導や教材を提供して、報酬を受け取るといった内容です。

この基本的なビジネスモデルと2種類の特徴について理解して、教育業界の仕事における利益の流れを把握しましょう。

- 社会人を対象とした教育サービスでは、個人向けと企業向けの教育で、求められている強みやスキルが異なりますか?

学びを促す力やコミュニケーション能力は共通して求められる

同じ教育業界でもターゲットや目的に応じて、働く人に求められるスキルは共通するものと異なるものがあります。

個人向けの教育サービスは対個人ですので、一人ひとりに合わせた指導や異なる背景をもつ受講者に合わせて興味を引き出すといった柔軟性や共感力などが求められます。

一方で、企業向けの教育サービスでは、企業の目標や業務内容に合わせた課題を的確に把握し、それに対する教育プログラムの提案や、それを設計する能力が重要です。

共通して求められるのは、教えるだけでなく学びを促す力やコミュニケーション能力といえます。

あなたが受けない方がいい職業を確認しよう!

就活では自分のやりたいことはもちろん、そのなかで適性ある仕事を選ぶ事が大事です。適性が低い仕事に就職すると、イメージとのギャップから早期退職に繋がってしまうリスクが高く、適職の理解が重要です。

そこで活用したいのが「適職診断」です。質問に答えるだけで、あなたの強みや性格を分析し、適性が高い職業・低い職業を診断できます。

まずは強みを理解し、自分がどの職業で活躍できるか診断してみましょう。

・楽しく働ける仕事がわからない人

・時間をかけずに自己分析をしたい人

個人向けの教育事業

個人向けの教育事業では、おもに学校教育や学習塾、カルチャースクールなどの事業が当てはまります。対象者は子どもから大人まで幅広く、対面指導からオンライン講座までさまざまな形態で学びをサポートします。

学校教育は多くの人が知る事業形態ですが、趣味や資格のために学ぶ人をサポートすることも、教育業界の役割です。たとえば、社会人向けの語学スクールやスポーツ教室なども、個人向けの教育事業に含まれます。

また、現在は教育関連のアプリや動画による講座など、オンラインを活用した多彩な学習スタイルが登場していて、学ぶ側とサービスを提供する側のどちらも選択肢が広がっている状況です。

このように個人向けの教育事業では、知識やスキルを得たい人に直接指導やサービスを提供して、学びの機会を創出し報酬を得ることが基本的なビジネスモデルとなっています。

企業向けの教育事業

企業向けの教育事業では、社員のスキルを伸ばすことを目的とする教育・研修が当てはまります。

内容は新入社員の研修から、既存社員のスキルアップ支援までさまざまであり、教育指導や支援の対価に料金を受け取るというビジネスモデルは、個人向けの教育事業と共通です。

具体的には、新卒向けのマナー講座から、実務に活かせる専門的な指導まで多岐にわたります。

なお、ビジネスにおいては、ただ指導するのみでなく、研修による効果の測定や継続的な指導の提供といった、企業側のニーズに寄り添った仕組みを作ることも重視されています。

塾以外も多数存在! 7つの職場から見る教育業界の仕事内容

教育業界の基礎知識や現状について把握したあとは、より自分に適した仕事を見つけるために教育業界の代表的な仕事を理解しましょう。

ここからは教育業界の代表的な7つの職場と、各職場に対応した職種を12種類に分けて解説します。

それぞれの職場の特徴や細かい仕事内容を知ることで、自分がその仕事に向いているのか判断しやすくなり、就職の選択肢をさらに広げられます。

教員業界について調べている人のなかには、教育学部に所属している人も多いはず。以下の記事では教育学部出身者におすすめの就職先や就活方法について解説しているため、併せて参考にしてみてくださいね。

学校教育機関

この記事において学校教育機関とは、幼稚園から高等教育機関までの、学校教育法で定められた学校を指します。

幅広い年齢の学びに対応した教育を提供する場であり、義務教育では社会で活躍するための基礎教育を習得し、高等教育機関では専門的な知識を習得するといった役割があります。

学校教育機関を職場とする仕事で、特に教育にかかわるものは教員と事務職員の二つです。それぞれ役割が異なるため、学校で働きたいと考える人はぜひチェックしてみてください。

教員

教員は学校教育機関の中心といえる職種であり、生徒に知識や技能を伝えるだけでなく、人間的な成長をサポートする役割も担っている仕事です。おもな仕事内容は授業による学習指導と生徒指導であり、そのなかで部活動の指導や保護者対応などの業務もおこないます。

教員は、専門的な知識と指導力だけでなく、生徒一人ひとりに寄り添ったコミュニケーション能力や柔軟な対応力が求められる仕事です。

教員として働くために取得が必要な教員免許は、教職課程のある学校に通わないと取得できないと思われがちですが、社会人でも教員を目指すことができます。幼稚園や小学校、特別支援学校の教諭は、1年に1度教員資格認定試験があり、合格することで教員免許を取得できるのです。

また、中学校や高等学校でも、修業年限を1年間とする教職特別過程で教員免許を得ることができるため、新卒で一般企業に入社してから教職を目指すという人もいます。現時点で、教員免許の取得に必要な教職過程や教科に関する科目を取得していなくても、教員に興味がある人は詳しく調べてみるのがおすすめです。

以下の記事では、学校種別に活かせる強みや、教員の志望動機を作るための方法について詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてみてくださいね。

事務職員

学校に設置される事務職員とは、経理や総務などの学校の円滑な運営のために必要な仕事を担当する職員です。

事務職員の仕事は学校により大きく異なりますが、学校予算の管理や物品購入、施設の維持管理などは共通しておこなわれます。

業務内容は一般企業の事務職と似ている部分があり、求められる点もパソコン操作のスキルや作業の正確性などが共通しています。

一般の事務職と最も異なることは、生徒の成長を間近で見守ることができる点であり、やりがいを重視する人にとっては相性の良い仕事です。

なお、公立校の事務職員は公務員であるため、教員と同じく勤務先が異動になることもあります。事務職員になるための特別な資格はなく、採用区分に応じた年齢制限をクリアしている場合は誰でも各自治体の試験を受けられます。

公立学校に配属される事務職員は地方公務員のため公務員試験を受ける必要がありますが、私立学校は学校独自の採用試験があります。

教員とは異なり、教員免許や必修の単位などはありません。誰でも挑戦できるので、学校の仕事に興味はあるが教職を取らなかったと諦めている人はぜひ挑戦してみてください。

学校の事務職員は競争率の高い仕事であり、筆記や面接試験も簡単なものではありません。

学校の事務職員に興味がある人は、キャリアコンサルタントが仕事内容から具体的な就職方法まで網羅的に解説しているこちらの質問がおすすめです。

所要時間はたったの3分!

受けない方がいい職業を診断しよう

就活で大切なのは、自分の職務適性を知ることです。「適職診断」では、あなたの性格や価値観を踏まえて、適性が高い職業・低い職業を診断します。

就職後のミスマッチを避けたい人は、適職診断で自分に合う職種・合わない職業を見つけましょう。

- 自分に合う職業がわからない人

- 入社後のミスマッチを避けたい人

- 自分の強みを活かせる職業を知りたい人

学習塾・予備校

学習塾は、学校教育の補完やさらなる学力向上を目的として、小学生から高校生を対象とした授業をおこないます。予備校はさらに目的が明確化し、大学受験や資格試験の合格を目指す高校生や社会人が通います。

いずれも従来の集団授業や個別授業に加えて、オンライン授業やAI(人工知能)を用いた学習支援などテクノロジーを活用した授業形態を取り入れている企業が増加しました。

ここから解説する学習塾や予備校の要となる仕事を理解して、自分の就職の選択肢に入るか考えてみてください。

- 学習塾や予備校に長く勤めた場合、どのようなキャリアを築けますか?

塾内だけでなく他業界への転職も可能

塾内でキャリアを築く方法として、教室の責任者やエリアマネージャー、プログラムの開発者、新人講師の育成といった道があります。

マネジメントや企画にもチャレンジしてみると良いでしょう。

他業界に転職するなら、教育経験を活かして企業内研修や人材育成プログラムの設計や運営に携わることもでき、生徒や保護者とのコミュニケーションで培った課題解決能力を活かして顧客対応に特化した営業などもおすすめです。

そのほか、生徒獲得やイベント運営などの経験から企業の企画やマーケティング、教育行政部門の公務員を目指すこともできるのではないでしょうか。

講師

学習塾や予備校の講師は、生徒に対して直接指導をおこなう役割があります。指導するという点では教員と似ていて、生徒一人ひとりに寄り添うコミュニケーションや成績管理が大切になることも共通しています。

しかし、行事などはなく、クラス運営も学校教育機関ほど複雑なものではないため、生徒の学びをサポートすることが業務の大半を占める仕事です。

また、受験対策や学校の授業を補助するなど、学力向上の目的ごとに求められるスキルも異なります。

たとえば難易度の高い学校の受験対策では、より専門的な知識を持つ講師が評価されやすいです。低学年が対象となる学習塾では、生徒に寄り添った指導力やコミュニケーションが重視される傾向にあります。

さらに、大学生から社会人を対象とする講師のアルバイトを募集している企業も多いため、学習塾や予備校の仕事に興味がある場合は、アルバイトから始めてみることも選択肢の一つです。

運営スタッフ

学習塾や予備校の運営スタッフは、学校の事務職員と同じく、適切な運営の管理を担当する仕事です。授業全体のスケジュール管理や入塾希望者の対応、保護者対応に加えて、企業の広告や広報などを任されることもあります。

特に現在は集客のために、SNSを活用した広告を打つ学習塾もあり、マーケティングの知識やキャンペーンの企画など、広報にかかわる経験を評価する企業もあります。

運営スタッフは、講師として直接生徒を指導することはありませんが、学習塾や予備校の運営を支える重要な役割です。

求人数の少ない学校の事務職員とは異なり、多数の人員を募集している企業が多く、アルバイトから始めやすい仕事であるため、教育業界の運営・管理に携わってみたい人にとってはおすすめの仕事といえます。

カルチャースクール

カルチャースクールとは、料理や音楽、フィットネス関連など、おもに趣味の分野のスキルアップを目的とした学びの場です。

趣味の分野以外でも、新たなスキルを学びキャリアに活かしたい人や、生活の質を向上させるために学びたい人にも適していて、生涯学習の場としても重要な役割を果たしています。

教育の場として、子供から高齢者まで幅広く学べるカルチャースクールの仕事内容を理解して、就職の選択を広げましょう。

インストラクター

カルチャースクールも人に指導する場であるため、学校教育機関や学習塾と同じく講師・インストラクターが存在します。

カルチャースクールのインストラクターは特定の分野の専門知識や技術を持ち、生徒のスキル向上をサポートすることがおもな業務です。

必要な資格は企業や指導する分野ごとに異なりますが、指導する立場になるため実績やスキルを求める企業も多いです。

そのため仕事としては未経験でも、「幼少期から習い事を始めて、現在も独学で取り組んでいる」「社会人になってから学び、仕事にしたいと思った」など、その分野が好きで本気で取り組みたいといった感情が評価されやすい仕事といえます。

IT人材の不足により、プログラミングスクールの講師やクリエイティブ分野のインストラクターの需要が増加しています。

特に、副業やフリーランスでの活動を目指し、動画編集やデザインスキルを学ぶ人が急増しています。

運営スタッフ

カルチャースクールの運営スタッフは、スクールの管理や運営を支える仕事を担当します。受講生の受付対応や、インストラクターとのスケジュールの連携、教材の準備などが当てはまります。

カルチャースクールが学習塾や予備校と異なる点は、スクールを盛り上げるためのレクリエーションやイベントなどを企画する企業が多いことです。

季節ごとのイベントや発表会など、学びの成果を実感できる機会の企画なども運営スタッフの仕事内容といえます。

またインストラクターが運営スタッフの仕事を兼任することもあり、そのようなスクールでは、人に指導する経験と事務や経営関連の経験のどちらも身に付けられる点がメリットです。

フリースクール

フリースクールとは、何らかの理由で学校に通えない子どもや、一般的な学校教育機関とは異なる学びを求める子どものための学習支援機関です。

教育スタイルはスクールごとに大きく異なり、一般的な学校教育機関に近い授業をおこなうスクールから、生徒の自主性や興味・関心を尊重したカリキュラムが豊富なスクールなど多種多様です。

このようなフリースクールでは、教師の代わりとなる支援スタッフと、生徒の心を支えるカウンセラーが教育に携わっています。

不登校が増加傾向にある日本では、今後もフリースクールといった学校以外の学びの場の需要は伸びていくと考えられます。

しかしフリースクールは非営利団体や個人が運営しているところが多く財政的な安定が課題となっています。

支援スタッフ

フリースクールの支援スタッフは、教員や講師のような役割があります。子どもへの指導内容は、学習補助や創作活動のサポートなどで、保護者への連携も重要な仕事の一つです。

なお、フリースクールを利用する子どもは、家庭環境や不登校などさまざまな理由があるため、学校や学習塾よりも、子ども一人ひとりの個性を尊重した柔軟な対応ができる人材を求める傾向にあります。

また、一般的な学校とは異なり、支援スタッフの裁量が大きいスクールもあります。

受け持つ子どもたちが喜ぶイベントを考えたり、興味に応じたプログラムを企画したりなど、創意工夫が求められる場面もあり、子どもたちと楽しみながらも、本気で支えていきたいと思える人には向いている仕事です。

- フリースクールの支援スタッフに興味があります。どのような点が大変でしょうか?

最初から信頼関係を築くのは簡単なことではない

子どもと信頼関係を築くことは容易なことではありません。

不登校の理由はさまざまで、学校への不信感や対人関係の不安を抱えている子も多く、最初は心を開いてくれないこともあります。

また、学校の授業についていけなかったり、前向きに学ぶ意欲がなかったりと、子どもに合わせた学習支援をおこなう必要があります。

教育方針が学校とは異なるため、保護者やほかの支援者との連携も重要です。

一方で、子どもの成長を感じられることは大きなやりがいです。

最初は不安そうにしていた子どもが少しずつ笑顔を見せられるようになったり、前に進む姿を見られたりすることは何物にも代えがたい喜びです。

フリースクールの支援スタッフは、大変なこともありますが、子どもたちの未来を支えるやりがいのある仕事です。

カウンセラー

フリースクールに配属されるカウンセラーは、子どもや保護者の心理的なサポートを担当する専門職です。生徒が前向きにスクールに通えるように、不安やストレスを和らげて支援することがおもな業務内容です。

生徒が安心してスクールに通うには、保護者とスクールの連携が必要不可欠といえます。

生徒の状況に応じたかかわり方を把握するために、家庭での様子を聞いたり、逆に家庭でのサポート方法を助言したりなど、あらゆる方法で生徒の成長と教育をサポートします。

カウンセラー自体は資格がなくても名乗れますが、フリースクールのカウンセラーとして働く場合は、資格保有を必須条件としているスクールも多いです。

カウンセラーに関する資格は非常に多く、国家資格である公認心理士や、子どもをカウンセリングの対象とする民間資格の教育カウンセラーなどの資格があると、就活でも「子どもに寄り添える専門的な知識と心得がある」と評価されやすくなります。

心理カウンセラーの仕事に興味がある人は、こちらの記事もおすすめです。

相手の心に寄り添う心理カウンセラーは、誰にでもできる仕事ではなく、いくつかの適性が求められます。まずは自分がカウンセラーに向いているか把握して、挑戦するか判断してみてください。

心理学 仕事

仕事で心理学を活かす方法|おすすめの資格と13の職種を紹介

心理カウンセラーが向いている人

心理カウンセラーに向いている人の6つの特徴を現役のプロが解説!

通信教育会社

通信教育会社では、オンラインサービスや紙の教材を提供して、自宅で学習できる環境を作ることが事業内容です。

子ども向けの学習教材や社会人向けの資格取得講座など、企業によってターゲットは異なり、さまざまな講座を用意する傾向があります。

そして、通信教育会社のおもな仕事は、教材作成担当と講座を運営するスタッフの二つです。それぞれ別の役割があるため、仕事内容だけでなく求められているスキルも異なります。

ここから二つの仕事内容について解説するため、自分がその仕事をやってみたいかぜひ一度考えてみてください。

教材作成担当

教材作成担当は、通信教育会社の根幹となる仕事です。学習者のニーズに合わせた理解しやすいテキストや問題集、映像授業、デジタル教材の開発などをおこないます。

単に知識を羅列するのみでなく、ターゲットにとってわかりやすいと感じられる教材で、他社と比較して魅力的な要素を追加するといった工夫が重要です。

教材の質がそのまま顧客満足度や学習成果に影響を与えるため、試行錯誤して何度も案を作り直せるような改善力と、高い分析力が求められる仕事といえるのです。

自分の得意な分野を仕事にできる点はメリットですが、さまざまな分野の講座を扱う場合は、必ずしも得意な分野だけを担当できるとは限りません。

自分の得意分野を活かしたい人は、よく企業の情報を調べたり、面接で担当する可能性のある科目や教材の種類について質問したりなど、事前のリサーチが大切です。

自分が担当する業務の内容を就職前に知りたい場合は、事前に企業をリサーチしたり、面接の質問をあらかじめ用意したりなどの方法が有効です。

こちらの記事では、就職後に後悔しない企業分析のやり方や、より希望に沿った企業を探すための逆質問について詳しく解説しています。

面接の逆質問

面接の逆質問50例|熱意を伝えつつ企業とのマッチ度を見極めよう

企業分析のやり方

企業分析のやり方を完璧にマスターする3ステップ|よくある注意点も

講座運営スタッフ

講座運営スタッフは、教材作成担当が手掛けた教材がスムーズに顧客に提供されるように、全体の管理やサポートをおこないます。

利用検討者からの問い合わせに対応するだけでなく、受講生の学習をサポートしたり、成績データを分析したりなど、幅広い仕事内容を担当します。

通信教育会社の教育では対面でのフォローができない分、簡単に学習の進捗を確認できる仕組みや適切なタイミングでメールを送るといった方法で、受講生の「わからない」に対応することが必要です。

その仕組みづくりやフォローが、講座運営スタッフの重要な役割といえます。

また教材の公開や販売までは、非常に緻密なスケジュールが組まれます。講師や教材作成担当とスムーズなやり取りのうえで、計画どおりに物事を進められるスキルがある人が、講座運営スタッフに向いているといえます。

自分に計画性があるかわからないという人は、こちらの記事がおすすめです。計画性がある人の特徴や、企業が求める計画性について詳しく解説していて、計画性を用いた自己PRが作れるようになる内容になっています。

教材作成には基礎知識、学習者目線、わかりやすい表現力、ツール操作力などが求められます。

教えるプロである必要はなく、経験を積み重ねることでスキルアップできる仕事ですので、ぜひ挑戦してみてください。

人材育成・研修会社

企業向けの人材育成や研修を商品とする会社は、社員のスキルアップやキャリア開発を目的とした研修を提供します。

対象は新卒のマナー講座から、管理職のリーダーシップ研修など幅広く、企業の求める人材を育成するためのサービスを開発します。

人材育成・研修会社のおもな仕事は、実際に社員の育成や研修を担当する講師と、企業ごとに適したプログラムを提案する教育プランナーの2種類です。

この2種類がどのように人材育成の現場を担っているのか把握することで、自分に合ったキャリアを探すヒントになります。

- 企業向けの人材育成や研修会社は、社会人経験がない新卒でも活躍できるのでしょうか?

先輩の現場に同行しながら自己研鑽を積み重ねることで活躍できる

新卒の場合、まずはアウトプットよりもインプットがメインになります。

社会人としてのビジネスマナーを学び、会社が提供している研修プログラムや人材育成のメソッドについて理解を深めていきます。

ファシリテーションなども学びながら、最初はサブ講師として先輩の研修をサポートし、場数を踏んでメイン講師を担当していきます。

既存の研修プログラムを実施できるようにし、慣れてきたら新しい研修を開発するという仕事も出てくるでしょう。

若い新卒社員でも自己研鑽を日々おこない、真摯な態度で向き合っていくと信頼を勝ち取ることができます。

不安はあると思いますが、必ず活躍できるので頑張りましょう。

育成・研修講師

育成・研修講師は、顧客である企業の社員に直接指導したり、研修をおこなったりすることがおもな仕事です。研修テーマはマネジメントスキル、コミュニケーション能力の向上、専門的な技術の研修などさまざまです。

講師を担当するにあたり、専門的な知識を持っていることも大切なポイントですが、受講者の理解を深めて、実際の業務で活かせる知識や技術を習得させることが重要です。

そのため講義のわかりやすさや興味をひきつける話し方などが得意な人に向いている仕事といえます。

また新卒で育成・研修講師を目指す場合は、最初から講師となるのではなく、アシスタント業務から始めることが一般的です。

自身も研修を受けて、指導力やコミュニケーション能力を鍛えつつ、先輩社員の指導方法を学ぶことで講師として活躍できるようになります。

教育プランナー

人材育成・研修会社における育成教育プランナーの役割は、企業それぞれで異なるニーズをヒアリングして、適切な研修プログラムを企画・提案することです。

人材育成・研修会社では、通信講座のようにすでに用意されている講座を提供することと、企業ごとに指導・研修内容をカスタマイズする方法の2種類があります。

そのため人材育成・研修会社の教育プランナーとして働くには、企業のニーズを的確に捉えられる傾聴力と、研修内容を適切に組み立てられる企画力が重要です。

相手の課題やニーズを深く理解し、それに応じた解決策を考えることが得意な人や、物事を論理的に整理して、最適なプランを組み立てるのが好きな人に向いている仕事といえます。

教材・教育サービス開発会社

教材・教育サービス開発会社とは、教育業界で使用される教材やシステムを開発する企業を指します。

学校教育機関や学習塾などに向けた教科書やテキストを作成したり、デジタルコンテンツや教育アプリを開発したりなど、企業により取り扱う分野が異なります。

教材・教育サービス開発会社の要となる仕事は、教材編集者と企画開発です。それぞれの役割を知ることで、どのように教材が教育現場に届けられるのか理解しやすくなります。

教材編集者

教材編集者は、教育業界全般で流通する教材の作成や編集をおこないます。

ただ単に問題を作成するのではなく、教育指導要領や最新の学習トレンドを適切な調査のもと把握して、よりわかりやすく学習効果が高い教材を作ることが仕事です。

教育業界では、デジタルコンテンツを活用した学びの機会が増えている傾向があります。そのためデジタルツールの知識やプログラミングの知識を活かしやすい仕事ともいえます。

また教材編集者になるためには文章力や倫理的思考力が重要ですが、「教材を使う人が本当に役立つ教材を作りたい」という教育に対する情熱も、細部までこだわった質の高い教材を作るために必要です。

教材編集者は、専門的な知識や編集スキルが求められるため、出版社や教育関連企業に就職し、アシスタント業務からスタートし、徐々に教材の企画や構成を任せられるのが一般的です。

また、現場での知識や経験が活かせるので、学習塾講師や教員経験者が教材編集に転職するケースも多いです。

企画開発担当

教材・教育サービス開発会社の企画や開発では、新しい教材のアイデアやサービスについて企画し、形にしていきます。

市場調査を経て、教育業界で求められている学習コンテンツを分析して、新たな教材のコンセプトを立案します。そのためターゲットである学習者や教育機関のニーズを的確に捉えられることが重要なスキルです。

企画や開発に関する業種全般では、発想力や企画力がある人に適性があると考えられます。それに加えて教育への関心が強く、学びたいという気持ちを尊重できる人が、教材・教育サービスの企画開発担当で活躍できるといえます。

教育業界に限らず、企画職に興味がある人は、こちらの記事もおすすめです。

企画職に共通する仕事内容や向いている人の特徴といった基本的な内容から、企画職のキャリアプラン、志望動機の作り方など、就職を具体的に考えられる内容になっています。

どんな人が働きやすい? 教育業界への就職が向いている人の特徴6つ

教育業界への就職が向いている人の特徴6つ

教育業界の全体像の理解を深めたあとは、自分が教育現場で働く適性があるか考えてみましょう。適性を見極めずに就職すると、後悔してしまう可能性があるからです。

ここからは教育業界全般で求められている資質をもとに、向いている人の特徴について解説します。

業界がどのような強みを求められているか知ることで、具体的な就職を考えた際の自己PRや志望動機にも活用できるため、ぜひ参考にしてみてください。

①一人ひとりの成長に寄り添える

教育業界のなかでも、生徒の指導に携わる仕事の場合は、一人ひとりの成長を見守って寄り添えるような人が向いています。

特に学校教育機関や塾講師など、対象が児童となる教育現場では、学ぶことを楽しいと思ってもらえるような対応も必要です。

成長の度合いは人それぞれで異なるため、コミュニケーションを通じて生徒の個性や学習状況を把握し、それに適した対応ができるということが、教育業界に携わるうえで求められるスキルといえます。

②相手の理解度に合わせた伝え方ができる

相手の理解度に合わせてわかりやすく伝える能力は、指導する立場でも教材を開発する立場でも重要なスキルです。

教育現場では、すべての生徒に同じような指導や教材を用いるのではなく、一人ひとりの学習状況や理解度に合わせて対応することが求められています。

自分だけが理解できないまま次のステップに進んでしまうと、学ぶことの楽しさを得られなかったり、置いてかれているといった不安に悩まされたりなど、勉強にネガティブな感情を持たせてしまうのです。

そのため相手の学習状況や理解度を逐一把握して、その人にとって最も効率的な指導ができることが、教育業界に向いている人の特徴の一つです。

わからないことを聞きやすい環境を作れるような心配りができる人も、指導する立場として重要な資質といえます。

また相手の理解度に合わせた伝え方は、生徒に直接指導する講師のみでなく、教材を開発する立場の人にも求められます。

ターゲットとなる層が理解しやすい順序で情報を提示したり、例や図解を効果的に用いたりなど工夫することで、学習者がスムーズに知識を吸収できる教材を作ることができるのです。

大学では教育心理学やコミュニケーション論について勉強してみてください。

実務ではインターンやアルバイトで教育現場での体験を積むことで、個人差がある理解レベルに対応する方法をある程度は身に付けられるでしょう。

③何事も前向きに学び続けられる

教育業界全体で移り変わる指導内容に対応するだけでなく、生徒にわかりやすく伝えられるような工夫を模索したり、専門分野の知識を深めたりなど日々学び続けることで、自身と生徒の両方の成長につながります。

そのため、教育業界においては、学習指導要領や教育に関するトレンドなど、教育現場で働くために必要な知識は、常に最新のものにアップデートしておくことが重要といえるのです。

働きながらでも、新しい知識を積極的に取り入れたいという姿勢を持つ人が、教育業界で長く活躍しやすいといえます。

④周囲と協力して環境を作り上げられる

ほかの講師や事務スタッフとの連携が、教育現場という学びの場を支えています。そのため、教育現場はチームワークが不可欠であり、一人では成り立ちません。

たとえば、学習塾では講師が授業を担当し、運営スタッフが保護者対応やカリキュラム調整をおこなうことで、スムーズな指導が実現します。

常に生徒にとって意義のある学びの場を提供するためには、自分の役割を果たすだけでなく、ほかのスタッフとの連携が必要不可欠です。

このように、協力的に相手をサポートできる人や、いつでも協力し合えるような人間関係を構築できる人が、教育業界に向いているといえます。

- 一人で黙々と作業することが好きなタイプでも、教育業界で活躍できる仕事はありますか?

テクノロジーの導入時には黙々と作業することが求められる

一人で黙々と作業することが好きなタイプの人も教育業界で活躍できる仕事があります。

たとえば、GIGAスクール構想が進んだことで増加した学校現場でのICTに関する業務などです。

私も経験したことがあるのですが、50台以上のパソコンのOSを一日がかりで更新するといったICTサポートの仕事などがあります。

一人で集中力を切らさず、エラーが出たときには適切に対処していくタフさが求められます。

今後ますます教育とテクノロジーは切り離せなくなっていきます。黙々と作業できる力は必ず強みになりますよ。

周囲と協力できるコミュニケーション能力は、どの業界でも求められることですが、子どもの未来を担う教育業界に関しては、特に重要な強みです。

こちらの記事では、就活でコミュニケーション能力をアピールする方法を詳しく解説しています。選考におけるコミュニケーション能力の伝え方がわからない人は、ぜひ参考にしてみてください。

コミュニケーション能力の自己PR

例文12選|コミュニケーション能力の自己PRを3ステップで解説

コミュニケーション能力の言い換え

コミュニケーション能力は12個の言い換えで勝負しよう! 例文つき

協調性のある人は、社内外で良い人間関係を築いてくれるといった印象から、企業から求められている特徴の一つといえます。こちらの記事では、企業が新卒に求める協調性の具体例や、協調性を用いた自己PRの書き方を詳しく解説しています。

⑤周囲の変化に敏感に気づける

教育業界では、業界内の動きや生徒の様子など、周囲のわずかな変化に気付いていち早く動くことが求められます。

たとえば生徒の様子や成績から、理解が追い付いていないことや、集中力が落ちているといった状況を読み取り、説明の仕方を工夫したり話を聞く場を設けたりなど臨機応変な対応を取るべきです。

また、生徒同士のかかわり方や、ストレスを抱えている様子など、勉学以外の部分でも変化を察知することが重要です。人間関係の悩みやストレスが精神的な負担になり、学習意欲に影響を与えることもあります。

このように、生徒の様子の変化について敏感に気付いてサポートできる人が教育業界で活躍しやすく、業界内でのキャリアも積みやすいのです。

こちらの記事では、周囲の変化に敏感に気づける人が書きやすいスキルについて解説しています。教育業界のなかでも、直接指導する仕事に就きたいと考えている人は、ぜひ自己PR作成の参考にしてみてください。

傾聴力の自己PR

14例文|傾聴力の自己PR作成に欠かせない必勝3ステップ

臨機応変な対応の自己PR

例文8選|「臨機応変に対応する力」の自己PRを作る4ステップ

⑥子供の未来を預かる意識を持てる

子どもの未来を預かる意識を持てる責任感は、教育業界全体の責務ともいえます。特に児童を対象とする仕事では、一つひとつの言葉や指導が、児童の将来の考え方や価値観に影響を与えます。

先生の言動で学習意欲や自信につながることもあれば、反対にある教科が苦手になったりやる気を削がれたりすることも考えられるのです。

そのため、教育に携わる人は、子どもたちに常に影響を与えていると自覚して、より良い未来を作るためにどのようにかかわっていくべきか、考え続けられる姿勢が大切です。

また子どもたちの未来や成長を支えたいという熱意は、仕事に対するやりがいや原動力にもつながります。

教育業界への就職では、自分の責任感を具体的なエピソードとともに伝えることで、「この人なら子どもへの教育に携わっても問題ない」と思われやすくなります。

責任感を自己PRで活かす方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。教育業界への就職を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。

ただ知識を教えるのではなく、子どもの長期的な成長を支援した経験を伝えることが重要です。

たとえば、家庭教師のアルバイトで、努力の過程を認めて声をかけたことで、子どもが自信を持ち、学習に前向きになったエピソードや、進路の不安に寄り添い将来の方向性を一緒に考えた経験なども効果的です。

キャリアコンサルタントが解説! 教育業界で働くうえでの注意点

教育業界の仕事は、人の学びをサポートできるという大きなやりがいがあります。自分が教育業界に向いている人の特徴に当てはまり、就職の選択肢に入れようと考えた人もいるかもしれません。

しかし実際に教育業界で働くことを考えると、教育に対する責任感や、自分の行動の一つひとつが子どもの成長に影響することに関して不安に思う人もいるでしょう。

ここからはキャリアアドバイザーである古田さんが、教育業界で働くうえの注意点を詳しく解説します。注意点を踏まえたうえで自分が教育業界で働けるかどうか、改めて深く考えて就活を進めていきましょう。

アドバイザーのリアル・アドバイス!労働時間が長くなる傾向があることは留意しておこう

これから教育業界で働くことを検討している人にお伝えしておきたい注意点は、やりがいや魅力が多い反面、ネガティブな一面があることです。

たとえば、労働時間の長さが挙げられます。特に学校の教員や塾などでは、授業以外にも準備や保護者対応、部活の顧問をするなど、拘束時間が長くなることが多いです。

部活の顧問になると、土日の試合やイベントなども引率する必要があるため、休日でも休めないこともあるのです。

かかわりのある子どもが成長する姿は何にも代えがたい喜びになる

また、教育業界ならではですが、生徒の成績アップや合格率が求められるため、数字に対するプレッシャーが強いこともあります。

保護者や生徒、同僚との関係構築に気を遣うこともあり、教育方針やカリキュラムが時代に応じて変化するため、常に新しい知識や技術を学ぶ姿勢も求められます。

それらを踏まえても、子どもの育成支援にかかわる喜びは、何物にも代えがたい達成感や充実感があるのは確かです。

ネガティブな部分も受け止めつつ、自分に合った働き方を見つけることで、この業界でのキャリアも充実したものになるでしょう。

教えることが好きなだけはNG! 教育業界に就職するための3つのポイント

教育業界に就職するための3つのポイント

教育業界への具体的な就職を考えた際、選考でただ「子どもとかかわりたい」や「指導が好き」といった志望理由を伝えても、面接官に強い印象を残すことはできません。

教育業界に求められていることは、教育の本質を理解している人や、業界の課題に向き合おうと努力している人といえます。

そのため教育業界の選考を目指す場合は、好きという気持ちにプラスして、次で解説する3つのポイントを意識してみてください。

①教育業界の課題やトレンドについて自分なりの考えを持つ

ICTを活用したオンライン教育の普及や、少子化による教育機関の経営難など、教育業界も時代とともに変化するものです。

そのため、教育業界の職種の面接では「教育業界の課題や少子化による影響について、どのように考えていますか?」といった質問をされることがあります。

こうした課題やトレンドについて、自分なりの意見を持っていることで、教育に関して真面目に向き合っているといった印象を持たれやすくなります。

あなたの意見が正しいかどうか、または自信を持てているかどうかといったことは、採用担当者にとって合否を分ける基準になることはあまりありません。

大切なのは、自分の意見をはっきりと伝えられるかどうかです。そのため教育業界の面接に進む際は、事前に自分の考えを整理しておくと、面接時の質問にも対応しやすくなります。

②教育業界で求められる強みの具体的なエピソードを話す

教育業界で働くうえで求められるのは、子どもの未来を預かるという責任感や、一人ひとりに寄り添えるコミュニケーション能力などです。

しかし、ただ面接で「私の強みは責任感です」と伝えるのみでは説得力に欠け、ほかの応募者と差別化できません。

面接でそれらの強みが備わっていると伝えるには、その強みを身に付けた経験や、強みが活きた経験などの具体的なエピソードが必要です。

エピソード付きで強みを伝え「この人なら自社で強みを発揮して活躍してくれるかも」と思わせることが、内定を得るためのポイントの1つです。

精神的な強さが必要です。生徒の保護者からクレームを受けたり、担当しているクラスで問題が起きたりしてしまうケースも考えられます。

少々落ち込んでも立ち直る力、レジリエンスを鍛えておくのがおすすめです。

また、探究心も強みになります。探究の学びが注目されて久しいですが、何が正解かわからない問いに対して好奇心を持ちながら大人が探究できると子どもたちの学びも深めることができます。

自分の強みが何かわからず、面接で何を伝えるべきか思い浮かばない人は、まず自分の強みを見つけることから考えてみましょう。

こちらの記事では、強みを見つける方法と面接での伝え方について詳しく解説しています。どの業界に就職するうえでも、自分の強みを見つけてうまく伝えることが、内定を得るための近道といえます。

自分の強み

強み一覧付き|自分の強みが必ず見つかる方法9選とアピール方法

自己PRと強みの違い

例文10選|自己PRと強みは違う? 各質問の適切な回答方法を解説

③多種多様な学び方を理解する

現在の教育業界では、対面による個別・集団指導に加えて、オンライン教育や、ゲームのように取り組める授業など、学び方の多様化が進んでいます。

それに加えて、文部科学省の令和5~9年度に対応した教育振興基本計画では、教育政策に多様な教育ニーズへの対応を挙げています。たとえば子どもの貧困対策や、夜間中学の充実など、教育の多様化は政府も進めているポイントです。

そのため教育業界全体でも、機械的な指導ではなく、学習者一人ひとりに沿った指導が求められる傾向にあるのです。

教育は正解が1つではありません。多様化する指導方法や学び方を理解して、それを志望動機などに組み込むことで、教育現場において長期的に活躍してくれる人材だと評価されやすくなります。

多種多様な学び方を理解しておくことで、いざ教育業界に一員になったあとでも、役に立つ観点になるはずです。

- 多様化する学び方を理解していることを面接で伝えるには、どのようにエピソードを組み込めば良いでしょうか?

実際に自身が多様な学習方法に触れた経験を伝えよう

「自分が経験した学びの変化」や「多様な学習方法を活用した経験」を具体的に語ることはひとつの方法です。

たとえば、オンライン学習やアクティブラーニング、プロジェクト型学習などを取り入れた経験や、塾講師のアルバイトで生徒の学習スタイルに合わせて指導方法を変える工夫をした経験などがあれば、自己PRに組み込むことができます。

具体的なエピソードを話すことで、自然に多様化する学び方への理解が伝えられます。

就職を目指す人必見! 教育業界の選考で使える志望動機&自己PRの例文

教育業界は多くの人が関心を持つ業界です。企業によっては応募者が多くなり、自分ならではの強みや教育業界を目指した理由がないと、選考で注目されにくくなることもあります。

そのため、教育業界への就職を目指す場合は、志望動機と自己PRでほかの応募者と差をつけましょう。教育業界で働きたい理由や、自分の強みを教育業界で活かす方法などを、面接官にわかりやすく伝えることが重要です。

ここからは教育業界の選考に応用できる志望動機と自己PRの例文を解説します。例文やキャリアコンサルタントのコメントを参考にしながら、自分なりの文章を作ってみてください。

教育業界の志望動機の例文

教育業界の志望動機の例文

私は、生徒の特性に合わせた柔軟な指導を大切にしている貴社で、一人ひとりに最適な学びを提供したいと考え志望しました。

貴社の、生徒の学習スタイルを分析して、分類されたタイプ別にカリキュラムを柔軟に調整できる制度は、まさに個人に寄り添った指導方法だと思っています。

私は大学のボランティアで子どもの学習支援をしており、そこでただ解き方を説明するのではなく、問題を解けたという実感を持たせることが大切だと感じました。

その日の最後に解けた問題を一緒に振り替えることで、「やればできる」と前向きに感じている生徒を見て、サポートできて本当に良かったと思えました。

この経験を活かして、学ぶことが楽しいと思える環境を作るために貢献したいと考えています。

志望理由や経験したことが具体的で前向きな姿勢を強調していて、やりたいことも明確で、構成がとても良いです。企業の制度や特徴、強みとの繋がりを掘り下げた視点を加えると、さらに良くなるでしょう。

教育業界の志望動機例文は以下の記事でも紹介しているため、もっと例文で完成イメージを膨らませたい人は参考にしてみましょう。

志望動機の大枠の考え方や回答の作成方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。志望動機はほかの応募者と差をつけやすいポイントであり、どの業界への就活でも絶対にこだわるべきです。

ここで考え方や面接官に伝わりやすい答え方を知って、第一志望の企業への就職を目指してください。

面接の志望動機

面接の志望動機の答え方を10例文で解説! 書類と同じ対策はNG

志望動機の添削

志望動機の添削方法6選|独自性を出して質を引き上げるポイント

履歴書に書く志望動機の例文

業界別10例文! 新卒の履歴書「志望動機」の書き方3ステップ

教育業界の自己PRの例文

教育業界の自己PRの例文

私の強みは、相手の理解度に合わせた説明ができることです。

以前に友人へ試験内容の問題を説明した際に、専門用語を使わず日常的なたとえなどを交えて伝えたことで、「今までで一番わかりやすい説明だった」と言ってもらえた経験があります。

飲食店のアルバイトでも、後輩に業務を教える際に、相手のペースを意識した説明を心がけて、スムーズに仕事を覚えてもらえました。

この経験を、貴社の塾講師という仕事にも活かし、生徒一人ひとりに寄り添った理解しやすい指導を目指して、学習の楽しさを伝えていきたいと考えています。

良い点は強みを端的な言葉で表し、結論としてはじめに述べている点です。PREP法の構成を意識している点も非常にわかりやすいです。

改善点は具体例の解像度をあげることです。実際にどの教科のどの問題を友人は理解できず、どのように噛み砕いて教えてあげたのか記述が欲しいです。

飲食店のアルバイトの話はカットして一つのシーンに絞った方が言いたいことを伝えることができます。

自己PRでは、教育業界で活かせそうな自分の強みを見つけることが最初のステップです。

自分の強みが思い浮かばない人や、どのように文章を組み立てるべきかわからない人は、ぜひこちらの記事を参考にして、強みを活かした自己PRを作ってみてください。

自己PRがない

自己PRがない人必見! 就活必勝の題材の見つけ方を例文付きで解説

面接の自己PR

面接官を惹きつける自己PRの答え方|例文12選

子どもや学習にかかわる教育業界が自分に向いているか適性を見極めよう

教育業界では、子どもから高齢者まで幅広い世代の学びをサポートします。成長を間近で見られるというやりがいのある仕事である一方、大変な一面もあり、子どもや指導が好きという理由のみでは続けにくい業界です。

教育業界の仕事は幅広いため、これまではまったく就職の選択肢に入っていなかった仕事でも、自分に向いている仕事が見つかるかもしれません。

この記事で解説した、教育業界の仕事内容や向いている人の特徴を参考にして、自分が教育業界への就職を目指すべきか考えてみてください。

アドバイザーからワンポイントアドバイス教育の形は変化し続けるが学びのニーズはなくならない

教育業界には、先生や講師など「教える」という職種に留まらず、教材開発、プログラムの企画、企業向け研修、人材育成など、様々なかたちで学びを支える仕事があります。

少子化の影響を受けつつも、新たな成長分野が生まれていて、 社会人向けのリスキリング市場も拡大しています。

教育の形は変化していますが、学びのニーズがなくなることはありません。変化に適応しながら、新しい教育の形を作っていくことが求められています。

変化が激しい分野だからこそ、柔軟な思考と新しい学びへの探究心を持つ人が求められているのです。

人の成長にかかわれることは大きなやりがいにつながる

教育業界で働く魅力は、何よりも人の成長にかかわれる点にあります。人の成長を支えることは、大きなやりがいにつながります。

「相手の成長に寄り添える」「わかりやすく伝える力がある」「変化に柔軟に対応できる」などは、教育業界に向いている人の特徴といえるでしょう。

教育業界には学びを支える多様な仕事があることを理解し、自分の強みを活かせる分野を見つけることが大切です。新しい教育の形が求められる時代だからこそ、チャンスであるともいえます。

執筆・編集 PORTキャリア編集部

> コンテンツポリシー

記事の編集責任者 熊野 公俊 Kumano Masatoshi

3名のアドバイザーがこの記事にコメントしました

キャリアコンサルタント/上級心理カウンセラー

Fumiko Furuta〇キャリアに関する記事の執筆・監修や、転職フェアの講演、キャリア相談、企業や学校でのセミナー講師など幅広く活動。キャリア教育に関心があり、学童クラブの支援員も務める

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/1級キャリアコンサルティング技能士

Nagisa Kihara◯放送・行政・人財開発など多様な職種を経験する中でキャリア支援に興味を持つ。一人ひとりが楽しく働き、豊かに生きられる社会を目指し、現在はカウンセラーや研修講師として活動中

プロフィール詳細キャリアコンサルタント/産業カウンセラー

Junko Tomioka〇南箕輪村のキャリア教育推進コーディネーターに就任後、独立。現在は地方中高生やベトナム人留学生の就活支援、企業内キャリアコンサル、地方就職のサポートをおこなう

プロフィール詳細